2018-09-25 17:24 來源:昭通新聞網(wǎng)

清晨,當昭通城區(qū)主要街道的高音喇叭和居民庭院里的舌簧喇叭傳出昭通縣廣播站的開始曲音樂聲鼓動著我的耳膜,攪動著我迷睡朦朧的大腦,我仍然賴在床上不想起來。直到7點,喇叭里的中央人民廣播電臺《新聞和報紙摘要節(jié)目》送進我的耳道,我才揉著惺忪的睡眼起床。這是20世紀50年代末我上小學時的情景。那個年代,買得起或買得著收音機的人極少,絕大多數(shù)人了解公共信息就靠這種簡陋的工具,而且是被動的。

收音站的收音員背著沉重的直流收音機、干電池、手搖式直流發(fā)電機巡迥下鄉(xiāng)組織干部群眾收聽中央和云南人民廣播電臺的廣播。還要負責抄收中央人民廣播臺定時用記錄速度廣播的重要新聞,送交縣委。

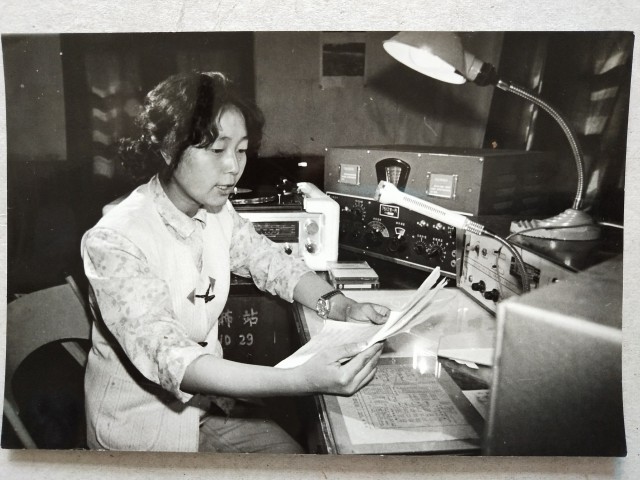

1952年1月1日,“昭通廣播站”這個廣播呼號在昭通城區(qū)上空回響,工作人員也由原收音站的2人增至4人。“昭通廣播站”由地委收音站代管,首任播音員是從學校調(diào)來的一位女老師李仲媛。隨后,昭通各縣的廣播站也先后建立起來。

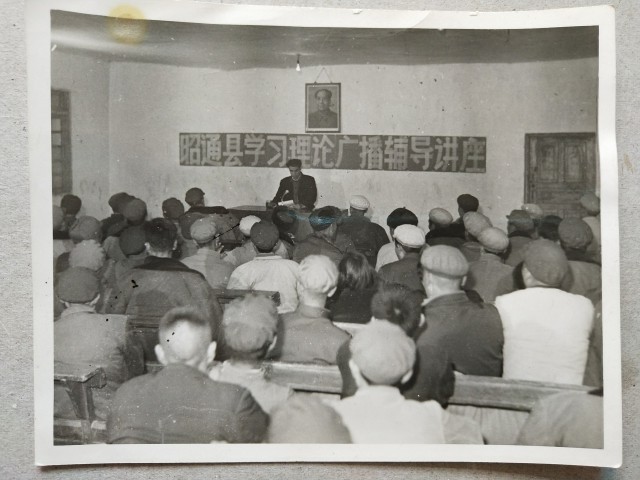

昭通廣播站在昭通城區(qū)的幾條主要街道掛上了高音喇叭,在居民區(qū)庭院里安裝了舌簧喇叭,縣城百分之七、八十的群眾能聽到廣播了。昭通全區(qū)廣大農(nóng)村的群眾仍然還得靠廣播站的工作人員到農(nóng)村組織他們集體收聽,這種狀況一直維持到1956年7月。之后,昭通全區(qū)各公社、大隊都陸續(xù)建立了“廣播放大站”, 各地郵電局、所,利用他們的郵電專線,每天分早、中、晚三個時段時暫停農(nóng)村的電話業(yè)務(wù),義務(wù)轉(zhuǎn)播廣播信號。

1985年7月1日,國家廣播電影電視部批準成立了“昭通人民廣播電臺”,原“昭通縣廣播站”呼號撤銷。政府也逐年加大了對廣播事業(yè)的投入,昭通人民廣播電臺的設(shè)備幾乎每隔3年,就會更新或增加一批新的、更現(xiàn)代一些的制作或播發(fā)設(shè)備。過去一直靠用手機進行戶外直播,也換成了一臺60瓦的調(diào)頻戶外直播設(shè)備。

從1989年底始,中央和省都加大了廣播電視覆蓋的力度,先后啟動了廣播電視衛(wèi)星地面站工程、國家應(yīng)急廣播工程、本地廣播電視節(jié)目全覆蓋工程、中央地面數(shù)字廣播電視覆蓋工程、廣播電視村村通工程等一系列工程。而且,村村通工程的概念還隨著廣電覆蓋力度的加大而改變。廣播電視村村通工程剛開始時,“村”,是指“行政村”;繼而“村”是指50戶以上的自然村;再而,“村”就是20戶以上的自然村了;而今,“村村通”已經(jīng)擴展為“戶戶通”工程了!

今天,我們聽廣播就不再是被動的了。啥時想聽就啥時聽,都由自己做主。不光聽中央臺、云南臺和其他省臺,還能聽咱們昭通自己電臺的節(jié)目,而且,音質(zhì)還是高保真的。

(除署名外,文圖作者陳思文,系昭陽區(qū)廣播電視局退休干部)