2018-12-19 10:30 來源:新京報

用微觀攝影拍攝的變蛋形成過程,方寸之間見恢弘。

瑞典老太太吃鯡魚罐頭先夾住鼻子。

中國的臭莧菜

瑞典的鯡魚罐頭

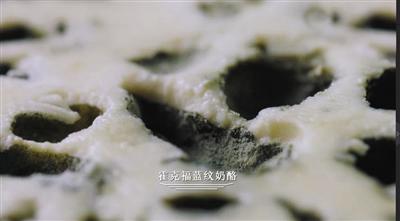

法國的藍(lán)紋奶酪

魚包韭菜

驢肉火燒

炸牦牛肉干

花椒

白姜

大料

涮涮辣

八角,需要爬到很高的樹上去手工一顆顆采摘。

12月16日,美食紀(jì)錄片《風(fēng)味人間》落幕,騰訊視頻點擊量超過8億。在片中的眾多美食中,第四集《肴變?nèi)f千》中的“臭味”以及第六集《香料歧路》中的“香料”兩檔“味覺神器”都給觀眾留下了深刻印象。新京報專訪《肴變?nèi)f千》導(dǎo)演陳磊、《香料歧路》導(dǎo)演劉碩、費佑明,他們希望通過鏡頭表現(xiàn)氣味、口感,給大家?guī)砀嘀皼]探索過的感受。

臭 “想做好玩,風(fēng)趣的食物”

選材 展現(xiàn)“世界嗜臭地圖”

《肴變?nèi)f千》在食材的選擇上參考了各種資料,最終導(dǎo)演陳磊發(fā)現(xiàn)氣味、口感、審美等這些方向,都是菜肴很重要的內(nèi)容,希望這些都能有所體現(xiàn),而扣住這些內(nèi)容的核心則是一個“變”字。這種變,有菜肴的氣味變化,也就是發(fā)酵,從新鮮的菜幻化出不同的氣味;也有形式的變化以及食材的演化,而這些變化因為結(jié)合了每個人不同的審美,呈現(xiàn)出像萬花筒一樣千姿百態(tài)的菜肴。

在各種樣式的“變”中,這一集中出現(xiàn)了不少經(jīng)由溫度、時間、發(fā)酵而產(chǎn)生的“臭味”食物,比如臭莧菜、鯡魚罐頭等。其中,變蛋是新鮮鴨蛋經(jīng)過鹽,石灰和食用堿的混合洗禮,在時間的催化下,產(chǎn)生了一種宇宙爆炸式的轉(zhuǎn)變,表皮的松花紋背后,隱藏著復(fù)雜的生物化學(xué)變化;中國南北都有臭豆腐,浙江紹興的臭豆腐是用霉莧菜梗的鹵水發(fā)酵制成,只需一夜,鮮嫩潔白的豆腐就會變成重口味,下鍋一炸,外皮酥脆,也有人將它看做是除了皮蛋,中國接受度最高的臭味食物了。此外,鯡魚的臭也不是一般人都能接受得了的,連攝制組去拍攝都準(zhǔn)備好了防護(hù)面具,所以在瑞典,倘若要吃鯡魚罐頭,必須提前告知鄰里;藍(lán)紋奶酪是對美食極為熱愛的法國人鐘愛的重口味奶酪,在制作的時候撒上肉眼可見的菌種粉,讓微生物在溫度和時間的聯(lián)手下發(fā)揮自己最大的作用。

在有了這些各式各樣的“臭味”之后,導(dǎo)演陳磊把這一集稱之為“世界嗜臭地圖”。談及“臭味”主題的選擇,陳磊表示,最開始選擇“臭”這個氣味,是因為考慮到這次的播放平臺是網(wǎng)絡(luò),觀眾偏向年輕網(wǎng)感這個方向,就想做一些好玩、風(fēng)趣、話題多一點的食物,所以想到了臭。“而且通過展現(xiàn)全世界不同角落的人對臭味食物的愛好,也可以展現(xiàn)人類是怎么把食材通過發(fā)現(xiàn)一些奇妙的發(fā)酵方法,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檫@樣特殊食物的。”

拍攝 戴防護(hù)眼鏡拍瑞典鯡魚罐頭

在陳磊看來,“臭”的演變是一部飲食文化歷史,“比如歷史上人類因為某些不得已的環(huán)境,發(fā)現(xiàn)了腐敗食物能夠提供生命所需的營養(yǎng)物質(zhì),后來科學(xué)證明發(fā)酵確實會帶給食物帶來別樣風(fēng)味,令蛋白質(zhì)更能被人吸收。”

中國人是很能耐臭的,“比如變蛋,在外國人看來是魔鬼的食物,我們就覺得很好吃。”陳磊作為一個江南地區(qū)的人,本身就習(xí)慣臭味食物。“比如臭豆腐,我經(jīng)常吃。我們攝制組里有些北方同事接觸這個比較少,接受起來就較困難。”但是,當(dāng)拍攝寧波的臭莧菜的時候,陳磊還是被它的氣味震驚了。“第一次嘗試它的時候,那一股不可名狀的氣味很讓人崩潰。但只要熬過了第一股氣味,它的后味還是有一點驚喜的。”

比起變蛋、臭豆腐,海外的“臭味”一點不遜色,陳磊說,當(dāng)攝制組聽說要去瑞典拍鯡魚罐頭的時候,還是緊張了,因為確實是臭名昭著已久,生怕會造成什么很深的傷害。“聽說這個罐頭開不好會噴濺,去之前每個人都買了防護(hù)眼鏡。但令我們意外的是,鯡魚罐頭雖然氣味非常霸道,等我們真正按照當(dāng)?shù)厝说某苑ǎ悍诺矫姘希由虾芏郼heese,蔬菜,奶油,它其實還是能變成一種美食的。我們還吃了不少,挺好吃的。我們吃得讓瑞典人很震驚,因為一開始我們是戴著防護(hù)眼鏡好像很害怕的樣子,到后來居然吃得津津有味,他們就很敬佩我們吃臭的能力。”

香 “要把香料拍得性感”

選材 葷菜魅力來自香料

大多數(shù)香料產(chǎn)地處在靠近南北緯30度以內(nèi)的溫暖地區(qū)。在《香料歧路》的劉碩、費佑明兩位導(dǎo)演看來,香料與食物、社會、歷史都是密切相關(guān)的,也涉及人類遷徙,區(qū)域的地理和文化。大約一萬年前人類發(fā)展出農(nóng)耕技術(shù)之后,放棄了不穩(wěn)定卻多種多樣的食物來源,改采食較為穩(wěn)當(dāng)卻也單調(diào)的食物,于是我們的祖先便想盡辦法為味蕾和鼻子重新帶來更多的體驗,其中一種做法就是使用風(fēng)味特別強烈的植物部位。而在冷藏技術(shù)發(fā)明以前,某些香料中的揮發(fā)油和生物堿(比如花椒)還能延緩微生物滋長,起到防腐的作用。

兩位導(dǎo)演表示,風(fēng)味由不同感官經(jīng)驗結(jié)合而成,也就是一部分味覺+大部分嗅覺,其中味道只有甜、酸、咸、苦、甘(鮮味),氣味則可以分出好幾千種。而日常生活中,人們的風(fēng)味經(jīng)驗大半來自氣味或香氣。香草和香料能增添特有的香氣分子,從而強化食物風(fēng)味。“當(dāng)然也有例外,比如辛辣,不是味道,也不是氣味,而是一種近似痛楚的刺激感受。我們最喜愛的葷菜的獨特滋味往往來自香料,而非肉。”

《香料歧路》中的香料既有比較日常的花椒、八角,也有很多人不太熟悉的食茱萸。據(jù)兩位導(dǎo)演介紹,片中香料的選擇經(jīng)過了反復(fù)考量和篩選。香料和香草種類繁多,全世界已知的超過1500種,中國烹調(diào)中常用的有50多種,而片中著重呈現(xiàn)了十幾種。導(dǎo)演組首先從中國最典型的原生香料——花椒入手。對歷代菜譜進(jìn)行的統(tǒng)計表明,在辣椒進(jìn)入中國之前長達(dá)2000多年的歷史中,舉國上下22%的食品中都要加入花椒。在花椒食用達(dá)到鼎盛時期的唐代,這個比例是37%,明代以前,花椒、姜、食茱萸三者使用最多,被稱為“三香”,是古代中國民間獲取辛辣味道的重要來源。這三種中國傳統(tǒng)香料在片中都有專門的篇幅來呈現(xiàn)。

表現(xiàn) 白姜源于陳曉卿記憶

片中,表現(xiàn)“姜”時,用的是味道和口感比較特殊的銅陵白姜。這個選擇源于總導(dǎo)演陳曉卿15年前的味覺記憶,那是他第一次吃到水果味的姜,從此念念不忘。在銅陵調(diào)研過程中,劉碩、費佑明兩位導(dǎo)演發(fā)現(xiàn)白姜是當(dāng)?shù)厝颂貏e引以為傲的存在。帶給兩位導(dǎo)演很大觸動的是這里的姜農(nóng),為了延續(xù)這種特殊的風(fēng)味,他們一年四季都在姜田里辛苦地勞作,從春天踩姜隴,種下姜種,培育、守護(hù),直到秋季收獲,寒冷降臨,又要為冬季窖藏、育種費盡心力,每個姜農(nóng)都把姜種上閣看成一年中最大的事情。在兩位導(dǎo)演看來,這一古老的農(nóng)事活動,折射出平凡勞動者特有的個性,也是這片土地上生活的人們的一種共性——有限的資源下,靠辛勤和智慧,堅韌和樂觀,用富有創(chuàng)意的鄉(xiāng)土食物,來裝點生活、慰藉人生。

說到古老的香草植物,有一種原生中國,既用于調(diào)味又作為蔬菜的植物——韭菜。在《禮記·內(nèi)則》中記載:“豚,春用韭,秋用蓼。脂用蔥,膏用薤。”所以,對于“韭菜”的美食呈現(xiàn),兩位導(dǎo)演選取了水族的“魚包韭菜”,除帶來陌生感之外,韭菜在這里還承載了香料最早的用途之一——祭祀。

拍攝 把配角當(dāng)成主角

和《風(fēng)味人間》中絕大部分“實打?qū)崱钡拿朗巢煌跋懔稀蓖豢醋鍪敲朗车呐浣恰5趧⒋T、費佑明兩位導(dǎo)演看來,這一集卻要把配角當(dāng)成主角來拍,要找到香料在鏡頭前最有視覺奇觀的時刻。“比如花椒在烘干過程中爆殼吐出籽實、八角在陽光下張開腔室露出種子等,要把香料拍得性感。”

片中涉及的各種香料給兩位導(dǎo)演留下了深刻印象,其中,“食茱萸”是兩位導(dǎo)演因為拍攝才接觸到,“用帶有果香和椒麻香的食茱萸嫩葉卷起剛剛烤熟還在滋滋冒油的山豬肉,咬在嘴里,真是特別美好的一剎那,回憶起來覺得那是世界上最好吃的烤肉。”涮涮辣最吸引導(dǎo)演的不是超級辣度,而是它的奇特清香,“如果沒有品嘗過,很難想象這個如此之辣如此刺激的家伙,能散發(fā)出這么小清新的香氣。”八角則有一種特別家常的濃郁的甜香,導(dǎo)演在自己做菜的時候也會經(jīng)常放上兩顆。泰國的香茅草,地道的綠咖喱和冬陰功湯里,讓人特別喜歡的那股檸檬香就來自于香茅草。還有白姜,由于種植、育種相當(dāng)繁復(fù),產(chǎn)量極小,讓它成為只有在當(dāng)?shù)夭庞袡C(jī)會享用的美味。

花絮 殺人蜂直奔導(dǎo)演而來

在拍蜂撒時,需要在當(dāng)?shù)厝∮脷⑷朔涞姆溆迹逊溆寂c辣椒結(jié)合在一起,然后做成一種特殊的調(diào)料,拍取蜂蛹的過程很驚險。攝影師需要全副武裝,手持拍攝機(jī)是不太容易的。當(dāng)時是夏天,云南的溫度很高,穿的衣服密不透風(fēng),只有鼻子這塊有一個小窗口,衣服內(nèi)的溫度有50多度。好不容易適應(yīng)了種種條件之后,只看到費佑明導(dǎo)演的褲子因為動作幅度過大“刺啦”就扯開了,一大群殺人蜂全都奔著屁股來了,這個時候只有先逃跑,到安全的地帶換上一身新的服裝再去拍。

“這次嘗試了很多以前沒有嘗試過的技術(shù)手段。微觀的攝影,就是呈現(xiàn)分子層面,肉眼不可見的空間感覺。除此之外,還使用了一些CG(動畫制作)的技術(shù),給予觀眾更直觀的體驗。仿佛大家都縮小了幾千倍幾萬倍,親自走進(jìn)食物內(nèi)部去觀看了一樣。同時,因為中式烹飪里面很多的刀功、火候,很富動作性,所以在拍攝的時候進(jìn)行了跟武俠動作結(jié)合的處理。以及通過像motion control這樣的新技術(shù),給觀看廚師運刀的動作提供了新的視角,增加一些趣味性。”——陳磊

■ 新方式

微觀攝影表現(xiàn)食材內(nèi)在變化

在《風(fēng)味人間》的拍攝中,使用超微觀攝影、顯微攝影等新方式,在鏡頭下將食材無限放大,以肉眼在顯微鏡下能觀察到的“分子級”畫面向觀眾展示食材內(nèi)在的化學(xué)變化。例如我們都知道吃螃蟹蘸醋汁更好吃,在微觀攝影下,這種做法便得到了科學(xué)地解釋。觀眾能看到當(dāng)酸性物質(zhì)接近蟹肉時,蟹肉的肉質(zhì)纖維會瞬間展開。這時,你就會知道蟹肉為什么突然變美味了。第一集《山海之間》里,觀眾看到了新鮮的馬肉在零攝氏度以下一夜凝結(jié)出冰霜,腌制馬肋排時,剔透的鹽粒在鮮紅的肉上跳躍變化。第四集《肴變?nèi)f千》中,節(jié)目組運用微觀+CG鏡頭,為大家充分展現(xiàn)了變蛋內(nèi)部不亞于宇宙大爆炸的場景:蛋殼里的蛋白質(zhì)上演了分解與重組,蛋液與蛋黃凝固,蛋黃由淺黃色逐漸變得深黃,外圍的蛋液也開始凝固,凝固之后里面的蛋黃先開始由一點點的褐色逐漸擴(kuò)散,外圍凝固的蛋液也開始蒙上了一片褐色的陰影。然后開始結(jié)晶,在蛋黃與蛋液的中間開始出現(xiàn)了雪花般的結(jié)晶體,漸漸地蛋液中也開始結(jié)晶,并越來越大。