2019-01-16 10:16 來源:昭通日報

小時候在外婆家,跟著表哥表姐 們?nèi)シ叛颍蛉哼M山到處跑,我們就各 自尋找山里的美味。方山腳下的樹木 多數(shù)是櫟樹和松樹,不到出菌的季節(jié), 野果子也香甜爽口。我吃過很多野 果,雀米果、白酒果、黑果倮、野地瓜、 棠梨果、野棗、野蘋果……長大了反而 不常見。去紫溪山時,路邊有農(nóng)婦用 紙杯盛著野果賣,勾起無數(shù)念想,各買 了許多。有雀米果,紫黑色的小漿果, 吃到嘴里甜中帶酸,染得手指紫紅紫 紅的,人家叫野藍(lán)莓;白酒果,又圓又 小,白里透著紫,像草莓的外形,味道 比草莓甜,人家叫白莓;野地瓜,一顆 顆紅紅白白像小土豆的漿果,一口一 個,甜絲絲的,人家叫地板藤果。似 乎沒有小時候吃著香甜,倒是能獨享 回憶大山里童年生活的滋味。

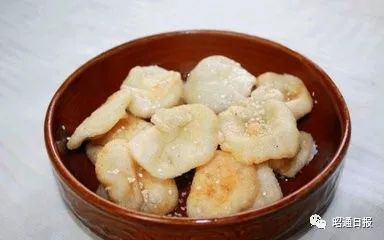

還有一樣味道叫我難忘,過年要 做粑粑,米飯粑粑和糯米粑粑。現(xiàn)在 也有人做,但沒有過去熱鬧。那時候 百十來戶的村子只有一間碾米房,碾 米房外是一架腳踏舂臼,光滑的木頭 杵和故意弄得粗糙的石臼,有“掘地 為臼”的意思。平日誰家想用就用, 大半時間落滿了樹葉。到了過年前 幾天,舂臼被人用溪水沖洗得干干凈 凈。家家戶戶把米飯煮熟,用竹筐裝 著排隊,熱氣騰騰一大片。竹筐是自 家編的,主事的人只要看竹筐就知道 是誰家的,大聲叫名字。那家人有事 沒到,就出兩個自愿的人把米飯舂 好,放進筐里,接著舂下家的米。不 像現(xiàn)在人們都著急,把排隊的物件往 旁邊一扔就完事。每一次木杵揚起 來,杵子上跟拋出一大團軟乎乎的白 軟包,時高時低,揚起一陣香噴噴的 米飯香。臼窩邊蹲著個人,伸手抹下 那個白軟包丟進臼窩,木杵子又落了 下來,發(fā)出“嘭嘭嘭”的聲音。木杵的 起落決定于另一端木踏板上的人,木 踏板上通常有兩個站著使勁的人,一 人出一只右腳,一齊用力。如果是男 女搭配,氣氛就變得熱烈,他們開著 小孩子聽不懂的玩笑,笑聲和香氣填 滿了小孩子的世界。有時蹲著的人 看我們實在饞了,揪下一坨,熱乎乎 地遞給我們。吃到嘴里,又糯又香, 樂得咧開嘴跟著呵呵笑。坐在我旁 邊,專門抹粘面的大嬸就用手指戳我 一下:“你懂什么?跟著瞎笑。”我認(rèn) 為她的手指頭都是香的,她戳我,我 很高興,又笑起來。

新舂出來的米飯團還熱氣騰騰 的,舅母總 會揪下一團給我們玩。在我們眼里, 這是最可心可口的橡皮泥,不僅香噴 噴,雪白雪白的,而且十分好吃。我 們可以隨意把它們捏成小雞、小鴨、 豬、猴和小人兒,等米團稍稍涼了,就 把捏成形狀的面團消滅在肚子里。 玩得累了,吃得飽了,枕著“咚咚”舂 米的聲音躺在米口袋上睡去了。等 到全村的米飯都舂好,人們才會散 去,我們醒了,又鉆到人堆里湊熱鬧, 繼續(xù)邊玩邊吃偷偷從親戚家揪下來 的米團子。在米團未冷變硬前,各家 要把米飯團子做成長橢圓形狀壓實、 陰干,便于保存。吃時取出切片,可 煮可烤可炒,軟糯好吃,是較為通用 的好食材。糯米團子則要做成糯米 粑粑,厚薄如燒餅,放置在青松毛上 陰干。糯米粑粑沁入青松毛的清香 味,在火上烤到發(fā)黃膨脹,就著香醬 蜂蜜,就是一道干活前的美味早餐。

苦蕎因味道略苦,小孩子多不愛 吃,多吃幾次,漸漸喜歡上吃蕎。汪 曾祺老人不是說了,“許多東西,乍一 吃,吃不慣,吃吃,就吃出味兒來了。” 到永興鄉(xiāng)立溪冬下鄉(xiāng)時,吃到苦蕎飯 團子,是位老奶奶送的。走了一天山 路,又累又餓,去到一戶人家,沒有上 鎖,推開門進去,連黃狗都懶得起身 叫喚。老奶奶正在做飯,破舊的土木 房子里飄蕩著青草米飯的香氣,我連 忙咽了幾下口水,免得露出饞相。喝 了水,聊了幾句,老奶奶起身進了煙 熏火燎的房子去。山區(qū)農(nóng)家一多半 是廚房和堂屋共用的。一個千年不 滅的火塘,從梁上垂下煙塵如指粗的 鐵鉤子,一口大黑鍋,炭灰里埋著土 里長出來的紅薯、土豆、老蠶豆、花生 ……不一會,她端著一碗蘿卜絲腌豬 頭肉和兩個草綠色飯團子出來,招呼 我吃。我的目光被她龜裂黢黑的手 指嚇住,不敢也不想去接那團東西, 又怕不禮貌,肚子也直叫喚,只好硬 著頭皮接過來,一口苦蕎飯團一口蘿 卜絲加豬頭肉,滿嘴流油、噴香,令我 難忘。以后有很多機會吃到苦蕎餅, 用燒紅的大圓石頭烤出來的蕎餅也 吃過,在火塘邊,就著剛掏出來的野 蜂蜜,甜苦之間,聽農(nóng)人邊聊邊吃,不 覺能吃下三四張蕎餅,吃完了舌頭上 總留有清甜的感覺,比刷了牙還通 透。那時候山鄉(xiāng)貧寒,倒能吃上地道 口味的苦蕎食物和山野珍饈。如今 富裕了,許多美味只能到特定地方去 吃,想吃苦蕎飯,楚雄彝家風(fēng)味的飯 館里不時能吃到。若是運氣好,夏秋 季能吃到“苦蕎宴”,苦蕎粑粑、苦蕎 涼粉、苦蕎飯、苦蕎疙瘩湯,清清涼 涼,喜歡甜咸酸辣,自己加糖放醋,各 依喜好。

“菜豆腐”是下鄉(xiāng)時碰到的好素 菜,彝家菜做得精細(xì)的,還數(shù)這個。 磨黃豆成豆?jié){,濾去豆渣,鹵水點豆 腐,豆腐較嫩時加入切碎的白菜絲, 煮好后,湯汁清亮如茶湯,輔以各自 喜愛的甜咸麻辣蘸水,連吃幾碗,口 感鮮嫩香滑,幾乎停不下來。

鄉(xiāng)野人家家家會做酸菜、腌菜, 十冬臘月買好青菜、大頭菜、白蘿卜, 洗凈、切絲、陰干,輔以花椒、姜絲、辣 椒面、鹽、味精反復(fù)揉搓,使之均勻入 味,然后壓實置于密封性好的陶罐。 用蘿卜絲、大頭菜絲和切片 的豬頭肉混腌,風(fēng) 味十足, 豬頭肉中少了油膩,浸染了酸香味, 非常可口。農(nóng)忙時,從陶罐子里取一 碗放在蒸籠里隨米飯一起蒸,方便省 時,有肉有菜,下飯也快。

素菜雖好,我愛吃肉,小時候窮, 記憶中的肉滋味是蟲子和谷雀的味 道。沙蟲、竹蟲、黃豆蟲、螞蚱、蜂蛹、 螺螄、谷雀吃了許多,香香脆脆,膽子 也吃肥了,到北方見著烤蝎子也敢吃 一串,味道著實不及小肉蟲。

小肉蟲 中最好吃的當(dāng)屬黃豆蟲,不知是不是 因為黃豆品種的緣故,小時候吃的黃 豆蟲是通體白色,不到兩厘米,頭部 呈紅色的小肉蟲,入鍋翻炒成金黃 色,肉香撲鼻。現(xiàn)在淮南地區(qū)供應(yīng)的 黃豆蟲是青色肉蟲,一條足有五六厘 米長,名喚“豆丹”,香味卻不及從前 的肉蟲。 三舅家閣樓上堆放著苞谷和稻 米,木板窗大開著,大群聞香而至的 谷雀飛進閣樓。表哥和我埋伏在木 梯背后,谷雀多到二十多只時,我們 就舉著鐵掃帚沖出來一通亂打,總能 撲到幾只。舅媽把它們收拾干凈,用 鐵簽子穿起,架在火塘上烤,焦黃香 脆,我們的涎水早收不住,灑上鹽就 狼吞虎咽地啃起來,啃得滿嘴流油, 滿心歡喜。

日子慢慢好起來,有的菜漸漸退 出餐桌,但是難忘的滋味和童年的苦 樂卻像烙印般留在生命里,品嘗到熟 悉的味道,淚水就溢滿眼眶。

大山深處好吃不過羊湯鍋。“雨 水上樹山羊脫褲。”每年過了農(nóng)歷六 月,便是吃“羊湯鍋”的好時候。黑山 羊比小肥羊好吃,沒有腥膻味,也不 油膩。牽一只剛剛長成壯年的黑山 羊到溪水清澈的箐溝邊,隨處撿三四 個大小相同的大圓石架鍋,然后殺 羊,剝皮,就近取山泉水煮沸,放入切 成大坨狀的羊肉,加鹽。羊肉湯汁乳 白,似一碗羊奶,鮮香可口。鄉(xiāng)民們 說“三兩羊肉四兩花椒”,說的是羊肉 雖好,蘸水佐料不能馬虎,這樣才夠 味。灶下早燒好了丘北干辣椒和兩 片羊腰子,烤羊腰子自然是給小孩子 們吃。燒糊的辣椒不用尋石臼,粗重 的大手掌就是天生石臼,連揉帶搓, 不一會就裝滿半碗辣椒粉。獨頭紫 蒜拍扁,吹去蒜皮,用刀剁成蒜泥,備 好蔥花、香菜、老姜末、花椒粉,濃濃 香辣麻爽的蘸水就做好了。閑不住 的女人們會滿山轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),摘一把野壩子 扔進蘸水里,或者羊湯鍋中,又是帶 有藥草香的羊湯。喝了湯,男人們把 曬得半干的羊皮懸空釘在四個備好 的松樹樁上,大勺舀起羊肉盛在羊皮 里。美餐就開始了。藍(lán)天白云,松林 溪水,亂石細(xì)沙,倒上一大碗苞谷酒, 酒水才下肚,歌聲就流淌出來,沒有 比這更令人懷念的美食了。

人們喜愛吃牛、羊、豬、雞,吃法 不外煮、炸、蒸、烤,講究的是各家自 制配料。如今云南各地都有“羊湯 鍋”食館,味道好,隨各家招牌加入當(dāng) 歸、三七、野生菌,營養(yǎng)也高。但四平 八穩(wěn)地坐在桌前吃羊湯鍋,總不 如或靠松樹站著或蹲在 河邊吃又燙又 辣 的 羊湯鍋過癮,稀哩呼嚕邊吹邊吃,從 大天亮吃到月滿山,把原本靜寂的山 谷鬧騰個夠,收拾好鍋、碗背在籃子 里,踏著月光回家。?

彝人愛占卜,以前凡事都要用羊 骨、雞骨占卜,現(xiàn)在大多是好奇玩樂的 意味。坨坨雞、回鍋雞、酸菜土豆雞、 手撕雞、涼雞、烤雞,雞頭要留給席間 年事最高者,我見過無數(shù)次看雞頭骨 的,主要是看雞舌骨和顱骨形狀,越貧 寒越年長的老者看得越仔細(xì),鄭重其 事,吃到嘴里的雞肉都隨占卜吉兇有 了變化。要是老者眉開眼笑說,主人 家吉祥,要進財了。大家吃得都很開 心,好像吃完飯就能領(lǐng)到錢一樣。若 是老者面色凝重,說有點小問題或者 悶頭吃肉不說話,那雞肉就變得不容 易咽下了。現(xiàn)在有人看雞頭,無論好 壞,大家都笑哈哈亂打趣一通,說說笑 笑,把盤子掃光。

雞肉中最吃得膽戰(zhàn)心驚的一次, 是吃“辣血旺”。看上去有點像蔬菜沙 拉,不知用什么做成,挑了幾筷頭吃, 滋味驚人,又辣又鮮腥,滑滑的,肉的 血腥和蔬菜的清甜融在一起,一種天 然原始的滋味。打聽到做法,更覺得 這道菜非同一般:先用已經(jīng)凝固的生 雞血切成四方塊狀,放入辣椒粉、蒜泥 腌到灰白色,再把雞雜碎用沸水煮透 心,撈起切碎。加入萵苣絲、煮熟的豆 芽菜或者生菜、香菜之類的新鮮蔬 菜。生雞血、碎雞雜和新鮮蔬菜拌勻, 就可以吃了。

過去舅舅他們村里有幾個獵戶, 常有野味吃,巴掌大塊的烤牛肉、烤 山雞,還吃麂子干巴、麂子炒面。現(xiàn) 在國家明令禁止捕殺野生動物,收了 獵槍,不可能吃到野味。那時候村里 家家有炒面,口味不一,似乎是各家 招牌一樣。據(jù)說是游牧民族常帶在 身上的主食,相當(dāng)于行軍中的干糧, 方便攜帶,還便于長期存放。后來游 牧民族穩(wěn)定下來,變成農(nóng)耕民族,這 種飲食習(xí)慣還是保留了下來。有麥 子炒面、玉米炒面、豌豆炒面和大米 炒面,吃到嘴里感覺像吃了米香味的 粉塵,入口就化。吃得太猛,填滿嘴 巴,噎得人死去活來,直折騰得眼淚 鼻涕一大把。吃完炒面,喝點水,肚 子鼓鼓,嘴巴香香,很管飽。我覺得 炒面不如奶粉好吃,不過吃過一次麂 子炒面,倒是讓我念念不忘。有米飯 香又有肉香,而且肉粒有嚼頭,感覺不 像吃灰了。現(xiàn)在多用牛干巴細(xì)肉粒代 替麂子肉做炒面,也挺有滋味,又香 又糯。 制作香腸是中國飲食傳統(tǒng),大 多是肉腸,口味不同,主要是 南甜北咸東辣西酸。西 南地區(qū)除了做肉腸,還 用 豆 腐 、糯 米 、豬 血 灌 腸,大姚有咸香糯軟的 套腸。“血腸子”是在豬 大腸里灌入豬血、 糯米,然 后晾在房檐下陰干,吃時用刀割下一 截,或蒸或煎,都是香糯誘人。“豆腐 腸”是往洗凈的豬大腸里灌入豬血和 拌好佐料的豆腐,和山藥混煮,紅紅 白白一大碗,又營養(yǎng)又好吃。

在云南,野山菌比肉好吃,從6月 一直能吃到10月,二百五十種野山菌 從云南深山老林里冒出來,等著人去 尋找。雷雨天一過,我們就知道又有 口福了。青頭菌鮮香肉厚,用自制的 腌菜煮湯,或是撒鹽燒烤,炒青辣椒, 是尋常百姓家一道開胃菜。洗凈松 茸,切片,調(diào)制酸麻的蘸水,一塊塊蘸 著吃,像海濱城市的人吃生魚片一樣, 感受滿嘴濃郁菌香,清爽香脆,也是種 野味享受。素炒牛肝菌,除了幾瓣白 蒜,少許鹽,不用其他佐料,入口脆嫩, 鮮香美味。制作雞樅油不知不覺就變 成母親們的一件要事,尤其是兒女在 外的家庭,為了慰藉無處不在的鄉(xiāng)愁, 等白色的雞樅開放山野,熱騰騰的油 鍋就燒起來了。想家,想爸媽,說不出 口,就打電話回來說,媽,想吃雞樅 油了。

野山菌吃過無數(shù),印象深的是去 宜良采訪時,路過一家店,向秀珠說 要請我吃特產(chǎn)。店門不大,進去后別 有洞天,四五個女人圍著幾個大盆清 理干巴菌,菌香滿院。干巴菌黑乎乎 的,狀若苔蘚,菌冠不規(guī)則,褶皺多, 清洗非常麻煩。配以青椒翻炒,吃的 時候也要細(xì)嚼慢咽才能品出齒間留 香的滋味。向秀珠和我各要了一杯 松子酒,慢慢吃著干巴菌,望著夕陽 橙黃的光輝鋪灑米蘭花開滿的院子, 洗碗的女人說笑著,水聲四濺,恍若 溪流,山野菌香環(huán)繞四周,那份靜謐 幽香至今難忘。

云南大山里處處鮮花,美味中自 然也少不了它們,玫瑰、菊花、桂花、茉 莉、苦刺花、棠梨花、金雀花、芭蕉心和 各種野菜,都可以制成滇人愛吃的甜 品和菜肴。大山里的人喜歡依據(jù)不同 的鮮花口味,搭配、制作不同口感的食 物。玫瑰和蜂蜜做成甜醬,桂花和面 粉制成糕點,茉莉花晾干烘烤成香茶, 其余大都入菜。山鄉(xiāng)婦女像制作魔法 水的仙女,大都因時鮮蔬菜、節(jié)令山珍 和手邊配料而改變烹調(diào)配料,不同食 材做出不同口味不稀奇,同一道菜因 配料不同,在春夏秋冬能吃出不同味 道,變化多端,百吃不厭,才讓 人叫絕。

秦邇殊,女,1975年生,云南省作協(xié)會員。出版有長篇小說《石羊美人》《雪色》《紅彝夢》等8部,小說集《紫乾鎮(zhèn)的小人物》等2部,文化專著《彝族味道》。短篇小說散見于《清明》《雨花》《邊疆文學(xué)》《滇池》等刊物,曾獲云南省文藝創(chuàng)作基金獎、天津市梁斌長篇小說獎。