2019-01-22 12:11 來源:人民日報

還記得,在一個炮兵營訓(xùn)練場的后方,有一面墻,上面寫著:“什么也不說,祖國知道我。”

還記得,第一次看到時,熱淚盈眶。至今仍是。

付國臣,新疆阿克蘇地區(qū)消防支隊特勤中隊政治指導(dǎo)員;

楊愛杰,今年20歲,是新疆阿克蘇地區(qū)消防支隊特勤中隊的一名消防員。

1月12日凌晨12時,楊愛杰所在特勤中隊接到調(diào)度命令,前往增援一起庫房火災(zāi)。

“滅火現(xiàn)場全是水,衣服被打濕在所難免,但就算結(jié)冰我們也感覺不到冷,因為現(xiàn)場緊張的氣氛讓我們根本意識不到這個問題。”和楊愛杰一起參加滅火的戰(zhàn)友陳帥說,當增援結(jié)束后,他們又接連出了兩個火災(zāi)現(xiàn)場,時間就持續(xù)到12日15時許。

當最后一個滅火救援即將結(jié)束時,神經(jīng)猛地松懈下來的楊愛杰開始哆嗦著喊冷,現(xiàn)場可以看到他臉頰緋紅,嘴唇絳紫,沒等登車就癱倒在消防車跟前。

付國臣在接到楊愛杰發(fā)燒生病的消息后,第一時間想到的是:楊愛杰身上沒帶錢,需要錢怎么辦。于是,第一時間微信聯(lián)系了正在輸液的楊愛杰。

“我當時問他有錢看病沒,他就給我發(fā)了張已經(jīng)打上吊瓶的圖片,我看到圖片上有個病床是空著的。

“頭暈難受怎么不在病床躺一會?”

“我的戰(zhàn)斗服太臟了。”

付國臣說,他當時回復(fù)楊愛杰“好孩子”三個字時,淚水就忍不住流下來了。

付國臣說,1月4日楊愛杰就感冒生病了,但由于人員緊缺等因素,連續(xù)一個星期感冒發(fā)燒的楊愛杰為了不影響工作,只是吃點感冒藥,一直堅持在工作崗位上。

“希望這兩天沒有火災(zāi),如果還得去滅火救援,這樣折騰幾天還真難痊愈。”陳帥說到。

楊愛杰在網(wǎng)絡(luò)獲得關(guān)注是一個意外。他是人民的消防員,他的使命是護好人民周全。他會始終堅守在自己的崗位上,對他而言,生活并無兩樣。

什么也不說,祖國知道我。

這件事情之外,還想多說一點

最近很多先生的逝去上了熱搜。

對一些年輕人來說,好像經(jīng)常是以這樣悲痛的消息認識這些人。而這些人,還剛好是我們社會最需要的。

他們中的大多數(shù),窮盡一生艱苦卓絕的奉獻,為祖國和人民寫下安穩(wěn)的注腳。

中國工程院院士林俊德接著呼吸機,也要在電腦前工作。

瞞著妻子,給孩子打了試驗的疫苗

有位科學(xué)家,叫顧方舟。

但談起自己的成就,他謙遜地說:我一生只做了一件事,就是做了一顆小小的糖丸。

印象里,那是小時候最好吃的糖。只是當時太小的我們,還不知道它的作用是預(yù)防小兒麻痹,更不知道是誰把藥做得這么美味。

直到幾十年后終于認識了“糖丸爺爺”,卻是在他溘然長逝的消息里。

1955年,小兒麻痹癥在江蘇省大面積爆發(fā)。那時的小兒麻痹比現(xiàn)在的癌癥還嚇人,癥狀很不明顯,一旦暴發(fā)就無法治愈。

剛回國不久的顧方舟臨危受命,開始了對小兒麻痹的專項研究,也開啟了他一生的事業(yè)。

確定了“活疫苗”的方案后,顧方舟擔任起研究組長,和死神爭分奪秒地賽跑。

疫苗的第一期,需要在人體身上檢驗效果。

顧方舟冒著癱瘓的風險,義無反顧地喝下了一小瓶疫苗溶液,膽戰(zhàn)心驚的一周過去,他安然無恙。

所有人都松了口氣,但顧方舟皺緊了眉:“成年人本身就有免疫力,可這藥是給孩子吃的呀……”

他作出了一個驚人的決定:他瞞著妻子,給兒子喂下了疫苗。

圖片來源@CCTV13

在未知的風險下,許多研究員被顧方舟無私奉獻的精神震撼了,他們紛紛決定讓自己的孩子也參與試驗。

煎熬的一個月過去,孩子們情況良好,預(yù)示著第一期臨床試驗順利通過。后來又經(jīng)過了反復(fù)探索,糖丸疫苗終于送到了千家萬戶。

從無藥可醫(yī),到消滅小兒麻痹癥,整整44年,顧方舟鞠躬盡瘁。

他生前說:“我們覺得很滿足,你可以跟老百姓說:我盡力了,你們的孩子再也不得這個病了。“

他還不忘囑托免疫工作者:“一定要看好每一個孩子,保護他們能夠健康的成長。”

顧方舟代表的是一屆精神首富,眼里沒有利益紛爭,只有蒼生。

當你遇到困難時

可以在成良面館免費吃面

往年從入冬開始,杭州有一家面館總會被環(huán)衛(wèi)工占滿。

2013年,面館剛開業(yè),老板張成良就在門口貼了一句話:當您遇到困難時,可以在成良面館免費吃上一碗熱氣騰騰的面。

很多環(huán)衛(wèi)工人吃過一次,就不好意思再來了。張成良還會專門打電話去請:“大姐,我剛做好的鹵蛋,你來嘗嘗味道嘛。”

有人說張成良是嘩眾取寵,炒作,殊不知,他這口號一喊,就是5年。

光是2018年初,他就免費送出去5萬多碗面,最多時候,一天就送出了359碗愛心面。

他說自己人微力薄,能做點好事幫到一部分人,就很滿足了。“只要我在,這家面館就會一直一直開下去。”這句話還縈繞在很多人耳邊,然而張成良卻失言了。

2018年12月19日,年僅57歲的他,因病去世。

那天,很多來為他送行的環(huán)衛(wèi)工都哭了:“太可惜了,他是個特別好特別好的人……他應(yīng)該活到100歲。”

做好人不難,難的是一輩子都在做好事。張成良就是這種人。

30歲之前他玩命打拼,有了自己的事業(yè);30歲之后他放慢腳步,開始陪伴自己的家人。

2013年,他簽了“生死狀”,自費去戰(zhàn)爭、瘟疫四起的索馬里當中國志愿者,為那里的災(zāi)民帶去了很多藥品和奶粉。

安全回國后,他每年都會去偏遠的山區(qū)兩次,夏天送書包、書本,冬天送棉被、冬裝。

孩子們給他寫了好多信,都盼著他來,每次都會讓他多留兩天。

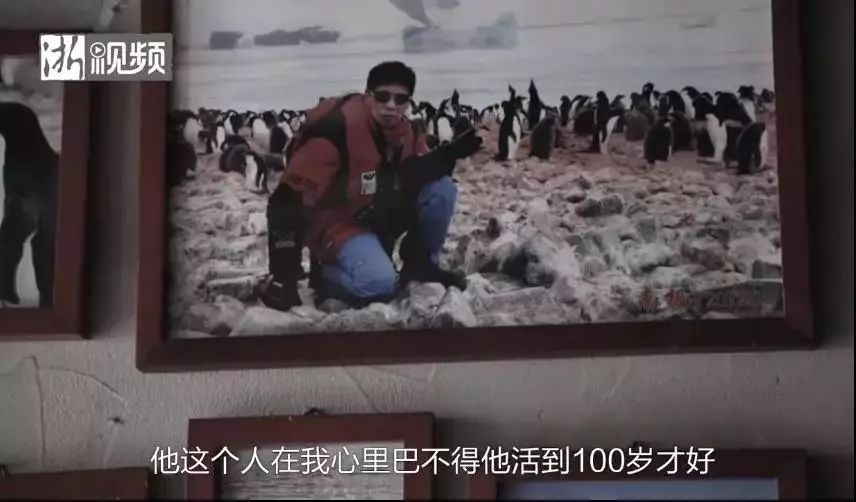

圖片來源@成良看世界

他開的面館墻上,曾經(jīng)掛著數(shù)不清的榮譽,如今封存成了永遠的記憶。

他曾在朋友圈里發(fā)過一句話:這個世界的改變,不是一個人做了很多,而是大多數(shù)人做了一點點。

像張成良這樣的好人,絕不應(yīng)該被我們遺忘。

世界上最可靠的安全

就是讓敵人知難而退

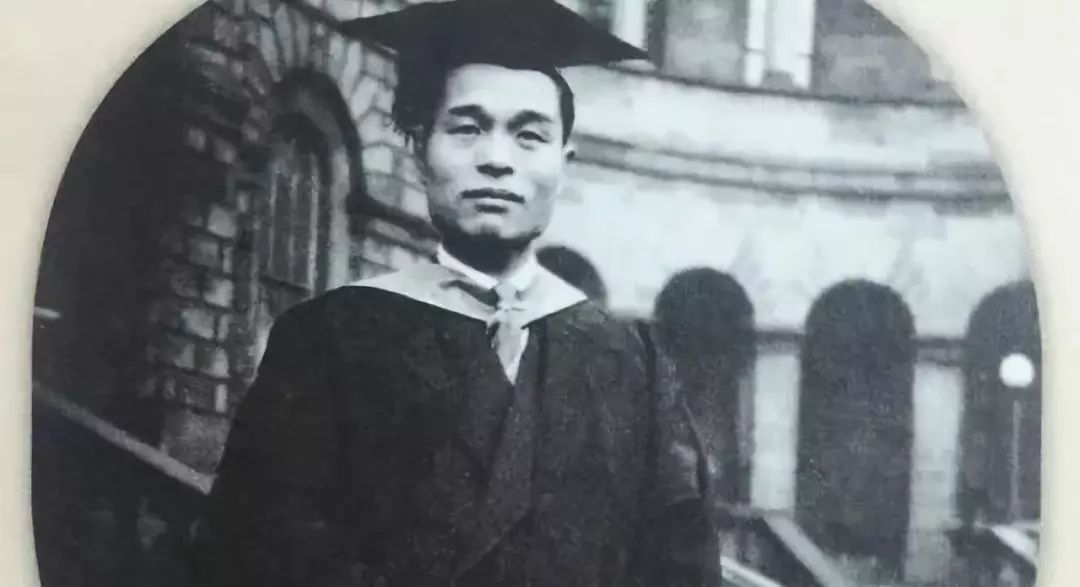

去年11月,又一個巨星走了:“兩彈一星”功勛獎?wù)芦@得者,2013年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲得者,2017年“八一勛章”獲得者程開甲院士在北京病逝,享年101歲。

在他的學(xué)生時代,在綿延的炮火里,他跟著學(xué)校搬了7次家。硝煙中,他奮筆寫下:“拯救中國的方法:科學(xué)救國。”

1950年,程開甲拿著博士學(xué)位,放棄了高薪,義無反顧地回到了祖國。他一面教書,一面鉆研,10年后,一封郵件打破了他寧靜的生活。

自此,“程開甲”這個名字和他從事的核武器事業(yè),成了當時中國的“最高機密”。

那時候,程開甲只要醒著,腦子里全是核研究的數(shù)據(jù)。半夜他剛躺下,突然想到一個思路,立馬就爬起來記錄、驗算、直到得出結(jié)論。

從1963年第一次踏進羅布泊到1985年,程開甲一直工作、生活在核試驗基地,在西部大戈壁灘上隱姓埋名20多年。

程開甲在堅守中,展現(xiàn)了為科學(xué)奉獻的淡定與從容精神。他為中國核武器研究和核試驗事業(yè),傾注了全部心血和才智。

1964年,在所有人的屏息中,我國第一顆原子彈成功爆炸。

有人問,條件那么艱苦,為什么還要發(fā)展核武器技術(shù)?程開甲回答:“世界上最可靠的安全,就是讓敵人知難而退。”

一個人沒有骨氣,就站不直;一個國家的脊梁不硬,就做不到真正的強大。

我們不應(yīng)該忘了,現(xiàn)世安穩(wěn),是誰在替我們負重前行。

“所謂煙火,就是終歸火熱;所謂人間,就是一起努力創(chuàng)造光明的時刻。”