2019-08-08 11:07 來源:北緯29°

在大關縣木桿鎮(zhèn)細沙村的大小羅漢壩和銀吉村徐家山的筇竹科研基地,時常見著一位戴著眼鏡衣著樸素的學者,他就是西南林業(yè)大學亞太林學院院長、筇竹研究院院長、博士生導師董文淵。

艱難探索 與竹結緣

董文淵1962年11月生于貴州省惠水縣,國家二級教授,南京林業(yè)大學森林培育學博士、中國林業(yè)科學研究院林學博士后,云南省中青年學術和技術帶頭人。1993年以來,他憑著對筇竹研究的執(zhí)著追求,長期從事竹類無性系種群生態(tài)、竹林生態(tài)高效培育、生態(tài)經(jīng)濟教學科研和科技扶貧工作。

大關縣地處滇、川、黔三省經(jīng)濟和文化交匯地,巍峨聳立的大山,曾經(jīng)隔絕了許多人的致富夢想。大關縣是國家重點開發(fā)扶持縣,也是云南省27個深度貧困縣之一。自20世紀80年代以來,大關縣就成為西南林業(yè)大學的定點幫扶縣。

26年前,剛過而立之年的董文淵被學校派到大關縣掛職科技副縣長,當?shù)鼗A薄弱、發(fā)展滯后的現(xiàn)狀,激起這位青年學者強烈的責任感,作為科技副縣長,他想用自己的所學,結合當?shù)氐馁Y源,找到一條發(fā)展的路子,幫助當?shù)厝罕娒撠氈赂唬@其中他經(jīng)歷一件終身難忘的事。董文淵在日記中寫道:“1993年8月20日下午15時20分,青龍鄉(xiāng)雙河橋頭,一位年近七旬的大娘佝僂著身軀,背著滿滿的一背籮煙葉一步步向橋上走來,將金黃的煙葉一把一把撒入雙龍河,在激流中飄散的煙葉匯入渾濁的洛澤河中,老人深情凝視河中煙葉目不轉睛,我望著在兩河交匯處打旋的煙葉,視線也變得渾濁模糊了。老人慢慢背上空空的背籮,一步步向著崎嶇的山路走去,一年的辛苦,沉甸甸的煙葉,下山時的希翼,全隨著拋入河中的煙葉付之東流了……”

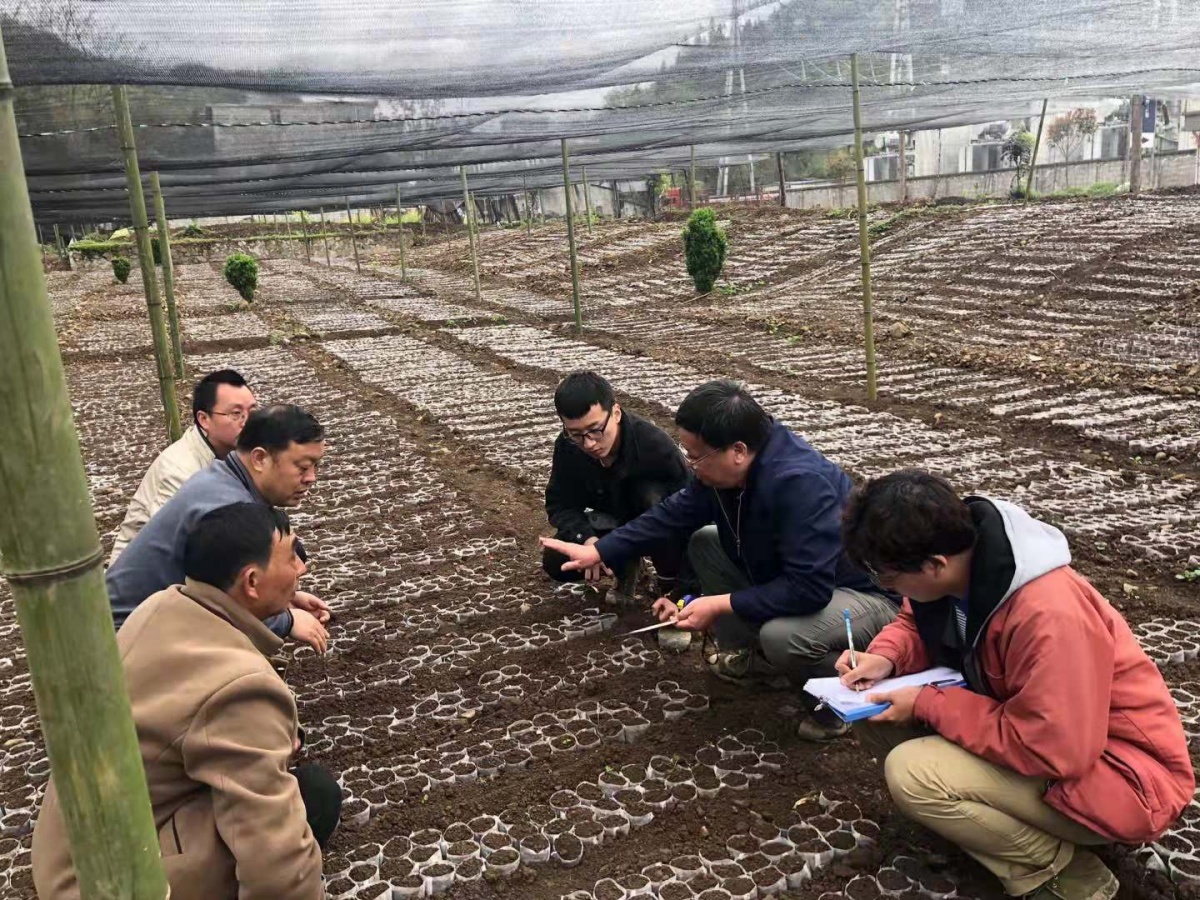

董文淵在大棚里指導育苗

等老大娘步履蹣跚的走了以后,董文淵不解地向旁人打聽,才知道老大娘的烤煙因為達不到收購的等級,所以煙葉站不收,一家人辛辛苦苦干了一年,到頭來血本無歸。

這件事深深刺痛了董文淵的心。從此以后,他起早貪黑、不分周末,踏遍了大關的山山水水,用他的所學,為大關群眾找致富路。為了達到這一既定目標,董文淵先后研究了茶葉、白蠟、五倍子、核桃等產(chǎn)業(yè),但這些產(chǎn)業(yè)要么受地域的限制產(chǎn)業(yè)覆蓋面不大,要么受生長年限的限制,短時間內(nèi)無法解決群眾的收入問題。正在董文淵為發(fā)展什么產(chǎn)業(yè)而發(fā)愁的時候,木桿鎮(zhèn)大山上一株株的筇竹引起了他的注意,從此他就與筇竹結下了不解之緣。

董文淵在鄉(xiāng)土植物資源調(diào)研中發(fā)現(xiàn)了筇竹突出的生態(tài)、經(jīng)濟優(yōu)勢,但查閱文獻才發(fā)現(xiàn),一直以來,有關筇竹的生物學、生態(tài)學、退化竹林恢復、人工林栽培理論與技術等方面的研究工作居然是空白。

董文淵深入林區(qū)研究筇竹

沒有基礎數(shù)據(jù),怎么辦?董文淵決定從零開始,自己研究。然而,基礎研究工作的艱辛只有他自己知曉。研究之初,他吃住在山上,渴了喝口山泉水,餓了就靠烤洋芋充饑。翻越山山水水、倘佯茫茫竹海,對大關縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))筇竹的生長分布和開發(fā)利用情況,進行了深入的調(diào)查和研究,初步掌握了筇竹資源的概況及其在山區(qū)生態(tài)經(jīng)濟建設中的重要意義。

短短的兩年掛職時間轉瞬即到,董文淵又回到了西南林業(yè)大學。人雖然回去了,但心還留在大關。他經(jīng)常自言自語:“我著手研究的筇竹,才剛剛起步,這一回去,就意味著筇竹研究到此結束?想為大關山區(qū)群眾找一條致富路的想法就難以實現(xiàn)?”董文淵經(jīng)過反復的思想斗爭并說服家人,毅然決定回到大關繼續(xù)他未盡的事業(yè)。帶著對筇竹研究不倦的追求和對大關這片土地的摯愛,董文淵辭去了學院的行政職務,不斷地往返于昆明和大關之間,繼續(xù)他的筇竹研究。

上世紀90年代,交通基礎設施落后,從昆明到大關往往要轉三四次車,歷時兩三天才能抵達。沒有電話、沒有手機,如果家里或學校有什么事要找他,也只能打電話到縣里,然后鄉(xiāng)、村、社層層托人轉達。從1996年開始,他克服了研究基地不通公路、不通電、無通信條件等工作和生活上的困難,吃住在農(nóng)戶家中;沒有項目經(jīng)費,董文淵經(jīng)常自掏腰包。那時工資一個月才幾百元,每次來大關都要從自己家里拿一兩千元,錢用了要對家人負責,所以每次把工錢付給砍竹子、挖土的群眾后,都要請他們打一張白條子,回去交給他愛人,也算對錢的用處有個交代。

為了做好研究,董文淵和學生經(jīng)常在老鄉(xiāng)家里借宿,研究筇竹晝夜生長節(jié)律時,就整夜守在山上,很多交通不便的鄉(xiāng)村,都要走路前往。董文淵專注于珍稀瀕危筇竹資源保護與利用,聚焦筇竹實用技術的推廣,投身科技扶貧,充分發(fā)揮特色生物資源的協(xié)同減貧作用,不斷提高竹筍產(chǎn)量和質(zhì)量。2008年6月,國際竹藤組織總干事古珍博士到大關筇竹研究基地考察,對筇竹生物多樣性保護研究與減貧協(xié)同發(fā)展所取得的成績給予了充分的肯定。

艱辛努力? 助推脫貧

26年來,由董文淵率領的一支卓越的科研團隊,始終活躍在林區(qū)一線,先后完成了中國-歐盟生物多樣性保護項目(ECBP)“天然筇竹林生物多樣性保護技術研究與示范基地建設”專題、國家林業(yè)公益性行業(yè)科研專項“珍稀瀕危筇竹保護與退化竹林恢復技術研究”等10多個有關筇竹的研究項目,取得的筇竹生物學生態(tài)學特性、生物多樣性保護、良種選育與竹苗培育技術、天然林改造與人工林高效培育技術體系等一系列成果,填補了國內(nèi)外筇竹研究的空白,研究成果處于國際領先水平,為大關縣筇竹資源高效培育、可持續(xù)經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了理論與實踐基礎。多年來,董文淵共培養(yǎng)碩士和博士生100多人,在大關縣做過科研的學生就有60多人,很多學生畢業(yè)后到中科院、北京大學和林業(yè)生產(chǎn)第一線繼續(xù)深造和工作,為國家生態(tài)文明建設和竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。

董文淵深入林區(qū)研究筇竹

董文淵共為大關縣貧困鄉(xiāng)村舉辦培訓班76期,培訓竹農(nóng)7000余人次;推廣筇竹低質(zhì)低效林改造7.3萬畝;強化輕基質(zhì)容器育苗技術應用,建設苗圃410畝,每年培育容器苗850萬袋,年產(chǎn)值達1700多萬元,人工造林10.7萬畝,造林成活率從40%提高到98%。推廣筇竹生態(tài)高效培育技術,竹筍平均單體重量提高23%,發(fā)筍量提高20%,竹筍產(chǎn)量從平均每畝56公斤提高到每畝450-550公斤,年產(chǎn)筇竹筍8000多噸,綜合產(chǎn)值達2.4億元。

特別是2017年8月以來,大關縣委、縣人民政府決定把筇竹作為“一縣一業(yè)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展,董文淵帶領研究團隊,深入全縣9個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),全力推進科技扶貧工作,編制了《大關縣“一縣一業(yè)”筇竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,于2018年2月通過專家論證并實施。牽線引進著名圓竹家具企業(yè)落戶大關,牽頭組織筇竹圓竹家具在“2018首屆世界竹藤大會”上參展,協(xié)調(diào)推進筇竹圓竹家具在“2018第二屆中國(上海)國際竹產(chǎn)業(yè)博覽會”上參展并斬獲金獎。傾力打造“烏蒙源生,至尊筇竹”品牌,組織指導申報“中國筇竹之鄉(xiāng)”,2018年11月2日,在浙江省義烏市舉行的第十四屆中國竹業(yè)學術大會上大關縣被授予“中國筇竹之鄉(xiāng)”稱號,為云南省首個“中國竹業(yè)特色之鄉(xiāng)”,實現(xiàn)了大關筇竹“異地孵化,垂直起飛”的跨越式發(fā)展目標。以筇竹研究成果為依托,通過農(nóng)民合作社幫扶貧困農(nóng)戶,高效培育筇竹,深化筍竹產(chǎn)品加工,全縣3.16萬人穩(wěn)定脫貧,14.8萬人受益。

董文淵的科技扶貧事跡,被以《科技創(chuàng)新,促進生態(tài)效率雙豐收》為題,收入了教育部《高校定點扶貧典型案例集(2012-2015)》。2018年2月7日,《中國綠色時報》以《董文淵:潛心筇竹研究 走出“造血”扶貧路》為題,對董文淵教授科技扶貧的事跡進行了全面介紹。同年11月9日《新華網(wǎng)》又以《把論文寫在竹林里的“農(nóng)民”教授》為題進行了深度報道,引起了社會的強烈反響。2019年2月18日,采用董文淵研究成果申報立項的中央財政林業(yè)科技推廣示范項目——《筇竹容器育苗造林與退化竹林生態(tài)高效恢復技術推廣示范》啟動會在大關縣召開。根據(jù)國家精準扶貧、精準脫貧的總體目標,2019年全縣要實現(xiàn)貧困人口全部脫貧,實現(xiàn)穩(wěn)定增收,盡管任務十分艱巨,但大關不等不靠,將充分利用珍稀瀕危植物筇竹保護與特色產(chǎn)業(yè)精準扶貧互動發(fā)展的協(xié)同性和可持續(xù)性,把綠水青山變成金山銀山,讓筇竹林變成“綠色銀行”,以此實現(xiàn)貧困山區(qū)造血式發(fā)展、康體式脫貧的精準扶貧目標。

堅守貧困山區(qū)26年的董文淵,用奉獻的力量書寫了精彩的人生,在科技扶貧的道路上初心不改堅忍不拔,用自身的行動詮釋了共產(chǎn)黨人的擔當精神。先后主持和參與完成林業(yè)科研項目30余項,獲省部級科技進步獎一、二等獎各1項,三等獎4項,發(fā)表學術論文130余篇。2017年12月,董文淵被聘為大關縣“一縣一業(yè)”筇竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展總顧問;2018年10月,他被云南省扶貧開發(fā)領導小組授予全省脫貧攻堅獎“扶貧先進工作者”稱號。

記者? 朱德華? 通訊員? 廖啟俊? 文/圖