2019-08-12 15:31 來(lái)源:北緯29°

烏蒙大地有個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?hào)

——“月琴王子”

很多人都聽(tīng)過(guò)、看過(guò)“月琴王子”彈琴

但多數(shù)人不知道他的真名實(shí)姓

更不知道他54年的彈琴生涯和傳奇故事

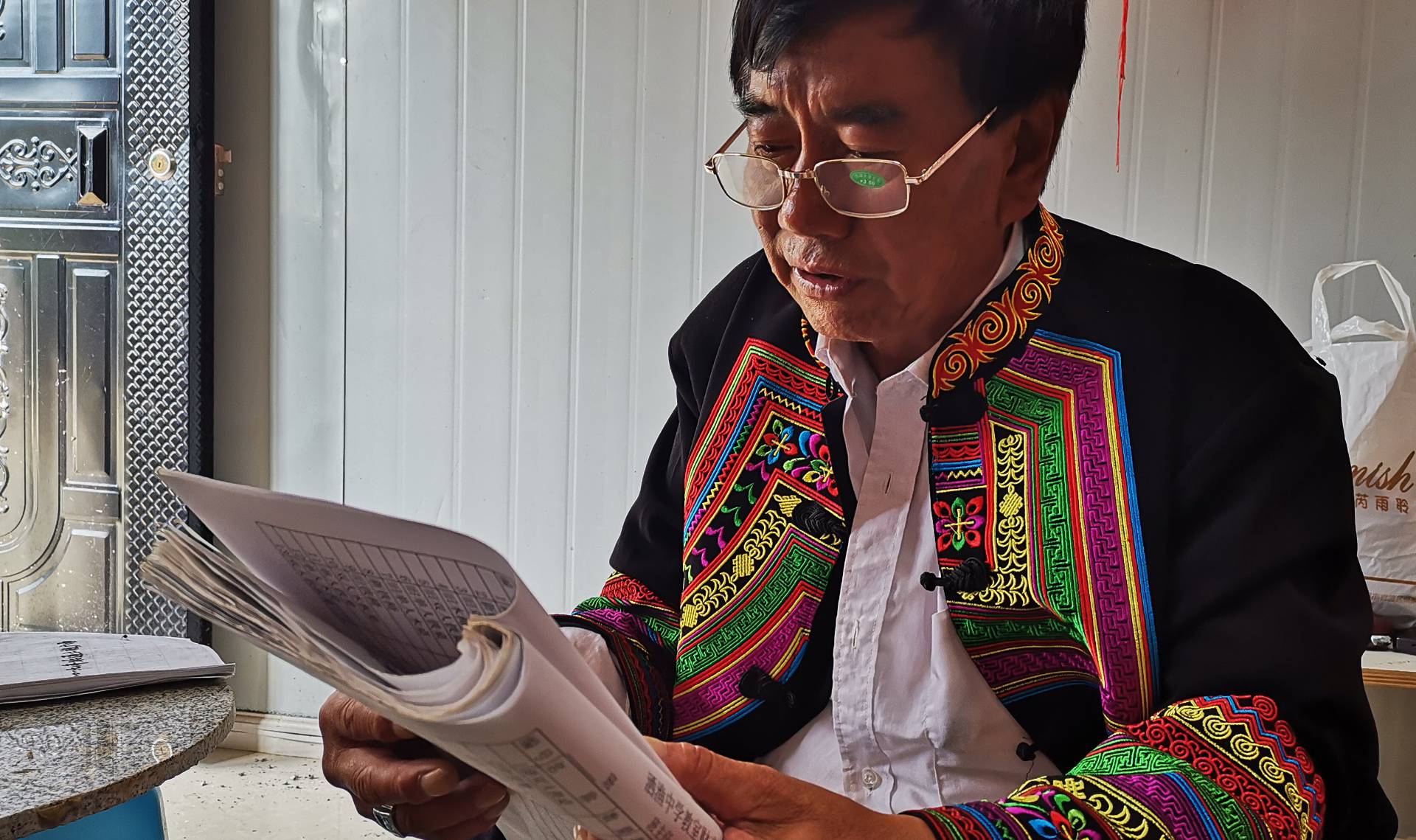

人們熟知的“月琴王子”就是昭通市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)彝族月琴傳承人彭銀發(fā)。他出生在永善縣伍寨彝族苗族鄉(xiāng)的一個(gè)彝族聚居村寨。其父輩也是從事月琴表演的民間藝人,因覺(jué)得這個(gè)職業(yè)辛苦,難以成就大器,不愿子承父業(yè),也就不愿意為他教授彈奏技藝。可是,經(jīng)歷了月琴胎教,呱呱墜地就開(kāi)始耳濡目染,彭銀發(fā)的血液和骨子里種下了月琴的基因。在他五六歲時(shí),就成天抱起月琴玩,不知不覺(jué)就能彈出點(diǎn)調(diào)子了。

彭銀發(fā)生長(zhǎng)的彝寨幾乎家家都有月琴,戶戶能彈奏,月琴傳承較為普遍。讀書(shū)他無(wú)意,月琴他上心。到他12歲時(shí),就能熟練掌握月琴的彈奏技藝,開(kāi)始獨(dú)立彈唱表演,為無(wú)數(shù)人家?guī)?lái)幸福與歡樂(lè)。此后,月琴便成為他一生的至愛(ài),終生職業(yè),至今已達(dá)54年。

我國(guó)多個(gè)民族都彈奏月琴這種樂(lè)器,其中彝族月琴鶴立雞群,獨(dú)具特色,別具風(fēng)格,具有代表性、典型性。彝族月琴制作要領(lǐng)在于傳統(tǒng)手工,珙桐材質(zhì),兩弦為主。月琴?gòu)椬嘀饕v究鏗鏘有力、抑揚(yáng)頓挫、歡快舒暢。各地彝區(qū)彈奏的主要曲調(diào)基本上是由當(dāng)?shù)匾妥逋瓌?chuàng)。

彭銀發(fā)一生操持過(guò)兩把月琴,他的月琴造型原始,只有兩根琴弦,但他特別鐘愛(ài)。第二把月琴已經(jīng)陪伴了他30多年,登上過(guò)很多大型表演的舞臺(tái),是他自己用本地優(yōu)質(zhì)珙桐制作而成。有人看到他的月琴太原始、陳舊,就花高價(jià)買了把造型完美、多琴弦的月琴給他。他卻總覺(jué)得不如他那把順手,很少用。他經(jīng)常彈奏的曲子是由同村人原創(chuàng),歷史悠久,曲名為《嘎灑咪科》。曲子分為十二節(jié),講述的是一對(duì)男女青年偶然相遇,一見(jiàn)傾心,發(fā)展到相親相愛(ài),期間經(jīng)歷波折,令人心碎,最終有情人終成眷屬,喜結(jié)連理的幸福、歡樂(lè)故事,生動(dòng)表達(dá)了男女相愛(ài)之情,烘托出喜悅場(chǎng)景。

在月琴的彈奏技法上,彭銀發(fā)大膽創(chuàng)新,從坐式的“懷中抱月”傳統(tǒng)技法,練就到把月琴置于頭上彈奏的“頂上福音”,以及把月琴置于后背彈奏的“反彈琵琶”,還把彈奏與舞蹈相融合,使傳統(tǒng)月琴單一的可聽(tīng)性拓展到可觀性,大大提升了表演的藝術(shù)價(jià)值。

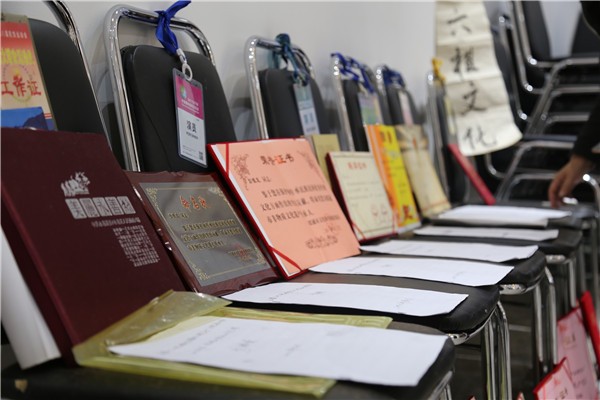

彭銀發(fā)不斷積累經(jīng)驗(yàn),逐漸形成了自己獨(dú)特的月琴演奏風(fēng)格,創(chuàng)造了3個(gè)絕無(wú)僅有,即月琴造型絕無(wú)僅有、彈奏曲調(diào)絕無(wú)僅有、演奏方式絕無(wú)僅有。因此,其所彈曲調(diào)被國(guó)內(nèi)外多位專家譽(yù)為天籟之音,被民間譽(yù)為“月琴王子”,受到表彰獎(jiǎng)勵(lì)無(wú)數(shù),各種證書(shū)加起來(lái)足足有25斤重。

《嘎灑咪科》是彭銀發(fā)的主打曲子,他同時(shí)把當(dāng)?shù)匾妥寰淳聘琛h族民歌、山歌、情歌納入彈奏表演內(nèi)容,充分利用本土資源,增加表演的多樣性、趣味性、吸引力、感召力。

彭銀發(fā)能成為民間藝術(shù)家、非遺傳承人,除了他自己艱辛努力、勤學(xué)苦練外,離不開(kāi)黨和國(guó)家的政策支持,各級(jí)各部門的重視、鼓勵(lì)、關(guān)心、幫助。因此,他一直心懷感恩,愛(ài)黨愛(ài)國(guó),總愛(ài)說(shuō):“我生在新中國(guó),長(zhǎng)在紅旗下,是黨和政府成就了我,造就了我。”

“烏蒙山上,發(fā)展中的家鄉(xiāng)。人民積極向上,告別了幾十年,如今才有了航向。知識(shí)改變了家鄉(xiāng),科學(xué)是棟梁。有了黨的好政策,人民生活變了樣。還有勤勞的人民,家鄉(xiāng)大變樣。”

這是彭銀發(fā)近期作詞、作曲的感恩歌曲——《彝家的故鄉(xiāng)》,在新中國(guó)成立70周年之際,他用這首歌作為獻(xiàn)給祖國(guó)的特殊禮物。彭銀發(fā)就是這樣常常把對(duì)祖國(guó)、對(duì)家鄉(xiāng)、對(duì)人民樸實(shí)真摯的感情,融入在表演之中。他長(zhǎng)期練習(xí)紅歌彈唱,每次表演都少不了紅歌,不僅自己寫(xiě)歌詞,自己創(chuàng)曲子,還自彈自唱。他還常常在表演現(xiàn)場(chǎng)帶領(lǐng)觀眾一起彈唱,掀起表演高潮,既感動(dòng)了觀眾,又感動(dòng)了自己,營(yíng)造了和諧、向上的氛圍,傳遞了正能量。

中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化必須有更多的傳承人,彭銀發(fā)給自己明確了社會(huì)責(zé)任,就是創(chuàng)造多種渠道培養(yǎng)好月琴傳承人。他被聘用為永善縣伍寨彝族苗族鄉(xiāng)中心校兼職教師,主要是教授月琴?gòu)椬嗾n程;還被邀請(qǐng)到永善縣民族小學(xué)教授月琴技藝。他還通過(guò)對(duì)月琴的表演傳播,帶動(dòng)了烏蒙山眾多愛(ài)好者彈奏月琴,截至2019年,66歲的彭銀發(fā)先后免費(fèi)教有學(xué)徒近700人,其中不乏有造詣之人。

正在讀高三年級(jí)的孫子彭愛(ài)是他家的月琴傳承人。假期間,彭銀發(fā)不僅教授彭愛(ài)彈奏月琴的技巧,還讓彭愛(ài)透過(guò)月琴?gòu)椬啵形蛭幕澜纭⑺囆g(shù)真諦,傳承民族情感,培養(yǎng)愛(ài)心,明白自己所肩負(fù)的責(zé)任。

2018年10月,彭銀發(fā)受聘在昭陽(yáng)城郊的昭通彝族六祖文化廣場(chǎng),每天為絡(luò)繹不絕的中外游客彈唱月琴,通過(guò)旅客的輻射帶動(dòng),他要把天籟之音傳遍世界。

昭通日?qǐng)?bào)全媒體記者 彭念敏 通訊員 陳永發(fā) 文/圖