2020-01-08 11:06 來源:昭通新聞網(wǎng)

△都市時報2020年1月8日A1版

2015年1月19日至21日,中共中央總書記習近平在云南昭通、大理、昆明等地調研時強調,堅決打好扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn),加快民族地區(qū)經濟社會發(fā)展。如今已過去快5年的時間,烏蒙大地昭通正發(fā)生著翻天覆地的變化。

2019年12月18日,全國最大易地扶貧搬遷安置區(qū)——云南省昭通市昭陽區(qū)靖安新區(qū)搬遷工作正式啟動,首批1000戶易地搬遷群眾搬進新家。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2019年12月31日,已有上萬名易遷群眾搬入靖安新區(qū)。按照搬家計劃,今年春節(jié)前,來自昭通市昭陽區(qū)、大關縣、永善縣、彝良縣、鹽津縣、鎮(zhèn)雄縣等6縣(區(qū))的9256戶40549名山區(qū)群眾,將陸續(xù)搬遷到靖安新區(qū),過上幸福的生活。

2020年是具有里程碑意義的一年。中國將全面建成小康社會,實現(xiàn)第一個百年奮斗目標。2020年也是脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年。

習總書記在二〇二〇年新年賀詞中發(fā)出號召:“我們要萬眾一心加油干,越是艱險越向前,把短板補得再扎實一些,把基礎打得再牢靠一些,堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn),如期實現(xiàn)現(xiàn)行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽。”

易地扶貧搬遷是脫貧攻堅中的“頭號工程”和“標志性工程”,也是“五個一批”中最難啃的硬骨頭,任務十分艱巨。

昭通集革命老區(qū)、烏蒙山連片特困地區(qū)、散雜居民族地區(qū)、生態(tài)脆弱敏感地區(qū)為一體,是全國貧困人口最多的地級市和云南省脫貧攻堅主戰(zhàn)場。

全國脫貧看云南,云南脫貧看昭通。

年末歲尾,新年伊始,都市時報全媒體記者走進靖安新區(qū),見證并記錄全國最大易地扶貧搬遷安置區(qū)易遷群眾的第一個新年,講述“中國脫貧故事”。

△都市時報相關版面

“挪窮窩”離開烏蒙大山,大搬遷走進致富新城。世世代代面朝黃土背朝天的農民,在脫貧攻堅中,住新房、迎新年,開啟嶄新生活,融入城市,實現(xiàn)了村民變市民的歷史性跨越。

彭發(fā)德的結婚照和新生活

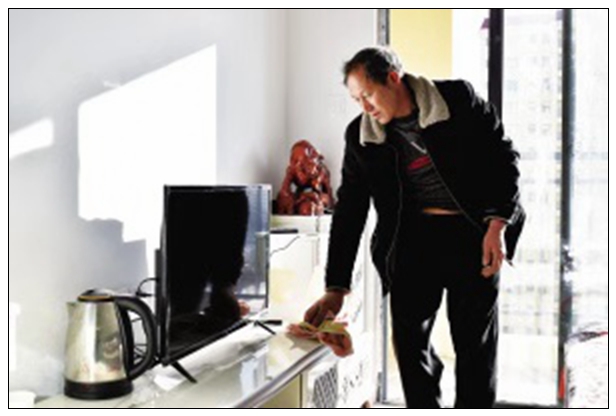

△易地搬遷戶彭發(fā)德把結婚照擺在了新家的電視柜上(劉光華 攝)

彭發(fā)德老家的房子是土坯房,低矮破舊。彭發(fā)德打開木門上的鎖,借助一根木棍把塌了一邊的門撬開,身高不到1.7米的他彎腰進了大門,咕嚕了一句:“不低頭彎腰,腦袋要碰門框。”

彭發(fā)德從被煙火熏燎得漆黑的墻上,小心翼翼地取下了他和妻子的結婚照,裝在相框里的結婚照上有“幸福一生”4個字。彭發(fā)德說:“搬進了靖安新區(qū),我和媳婦、我們全家人,幸福一生的日子算是開了頭。”

這天,是2019年12月30日。

千瘡百孔土坯房

△彭發(fā)德向鄰居講述新家(劉光華 攝)

彭發(fā)德今年48歲,原來是昭通昭陽區(qū)靖安鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯蠡鸬?3社的農民,2019年12月18日,彭發(fā)德一家五口搬遷到靖安新區(qū)惠民社區(qū)15棟2單元的新房,從“山里人”變成了“城里人”。

2019年12月30日下午3點多,彭發(fā)德從靖安新區(qū)搭車,來到云霧繚繞的村里,專門到老家來拿這張結婚照。這是彭發(fā)德和妻子的唯一的一張結婚照,是6年前在鎮(zhèn)上趕街時拍的。他說:“要在新家過第一個新年了,一定要把這張結婚照擺到新房子里。” 彭發(fā)德的老家距離靖安新區(qū)約18公里,一路上20多個彎道,大部分都是石頭路和土路。汽車在路上蹦蹦跳跳,人在車里搖搖晃晃,彭發(fā)德多次提醒駕駛員:“前面那個坡要換個擋,不然,車會熄火。”這條山路不通客車,村里人平時上山下山全靠腳走。

彭發(fā)德的老房子,土墻千瘡百孔,屋頂上蓋著灰色的石棉瓦,石棉瓦漏雨,堂屋的房頂上掛著五顏六色的塑料布。堂屋里有一張桌子、一個柜子,墻角堆著一堆洋芋,屋里彌散著一股霉味。堂屋也是廚房,墻上掛著鐵鍋、筷子兜,地上擺著水桶、爐子。堂屋的左邊,是住人的房間,房里僅有一張床和一張桌子,地上堆滿了玉米,衣物隨意堆在玉米上。屋外,地上挖個坑,坑上搭塊木板,一塊篷布、幾根木頭就搭成了廁所。

彭發(fā)德拿著結婚照,鎖上老家的木門,說:“再也不回來了。”

動員鄰居快搬遷

在村口,彭發(fā)德遇到了即將搬遷到靖安新區(qū)的鄰居肖開金。肖開金把彭發(fā)德拉進屋里,要他說說城里的新家是啥樣。

肖開金的房子是茅草房,屋里只有一個柜子、一張床、一張爛沙發(fā)、幾個鍋碗瓢盆。地上有個地火爐,墻角堆滿木柴。屋里的物品老而舊,呈現(xiàn)出灰黑的色調。家里唯一一樣新東西,是一塊剛從村公所領來的菜板。

肖開金的妻子文友鳳往地火爐里加了根木柴,端來前一天沒吃完的酸菜紅豆湯,放在地火爐上加熱,煙氣熏得她直咳嗽。說起搬遷,文友鳳湊了過來,拿著自己的新區(qū)選房確認書給彭發(fā)德看:“你看我家在哪里,離你家遠不遠?”

文友鳳穿了一件黑色棉衣,肩上、腰上的縫線裂開了幾處,用粗粗的線密密縫補著,縫補的線是綠色的,很顯眼。她不好意思地說:“我就這一件冬衣,穿著它進城怪不好意思的。”她又拿出一件丈夫的棉衣,衣領上破了幾個洞,露出了白色的棉絮。她提著棉衣問:“這種衣服還要不要帶進城?”彭發(fā)德擺擺手:“不要啦,住新家就要有新樣子,進城后苦錢買新的。”

正在用牛糞抹墻的村民肖開福也來肖開金家串門子,他們圍著彭發(fā)德,聽他講新家的好處。“新家都是高樓大廈,有電梯、有馬桶、有廚房,門口就有超市,買什么都很方便……”說起新家,彭發(fā)德眉飛色舞,為鄰居們勾勒出幸福新生活的美好圖景。肖開福邊聽邊搓著手上的牛糞,彭發(fā)德說:“肖老哥,進城后手上的臟東西不能搓,要立馬去衛(wèi)生間洗。”大家大聲笑了起來,驚得蹲在地火爐邊烤火的一只貓“嗖”地跑出了門。

過幾天,肖開金、肖開福都要搬到靖安新區(qū)的新家。

喜慶新家過新年

2019年12月31日中午,彭發(fā)德把結婚照擺在了靖安新區(qū)新家的電視柜上,結婚照的旁邊,是一盆鮮艷的塑料花。他用抹布把相框抹了又抹,結婚照上“幸福一生”的字越發(fā)清晰了。

彭發(fā)德三室一廳一廚二衛(wèi)的新家,寬敞明亮,米黃色的落地窗簾上灑滿陽光,透出家的溫馨氛圍。客廳和臥室里,沙發(fā)、茶幾、液晶電視、電視柜、床等家具一應俱全,新嶄嶄的;廚房里,電飯煲、電磁爐、米面糧油置辦得妥妥當當;衛(wèi)生間里,安裝有馬桶、淋浴花灑、洗漱臺。

新家的客廳茶幾上,擺了個玻璃煙灰缸,彭發(fā)德小心翼翼往里面抖煙灰。妻子鐘國巧用上了一套護膚品,是大女兒送給她的。家門口,貼上了大紅的春聯(lián)和福字……彭發(fā)德說:“新生活就要有新樣子。”

今年的這個新年,還有讓彭發(fā)德高興的事——原來住在昭通市永善縣黃華鎮(zhèn)青崗村5社的表哥劉富雄,也搬遷到了靖安新區(qū)惠民社區(qū)14棟。3年前,劉富雄到彭發(fā)德家過春節(jié),爬高上低走山路,一路顛簸坐客車,要花5個多小時。如今,相隔150多公里的表兄弟,成了近在咫尺的鄰居。

彭發(fā)德和劉富雄商量好了,今年春節(jié),兩家人在彭發(fā)德家一起吃團圓飯,人多熱鬧。元旦的晚上,兩家人在一起商量年夜飯的菜單,雞、魚、酥肉、燒白、粉蒸肉……彭發(fā)德的小兒子彭萬朋提醒:“還有糖果和飲料別忘了哦。”

彭發(fā)德和劉富雄還商量了一件事,爭取春節(jié)前找到工作,領工資過日子,或者就合伙做點小生意。

△都市時報相關版面

范天忠“劫后余生”過上好日子

△范天忠的新家(梁圓琪 攝)

21年了,每逢過年,昭通市昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)金瓜村村民范天忠都會想起那年春節(jié)前“差點丟命的驚險事”。今年特別不一樣,搬到靖安新區(qū)準備過大年的范天忠說起這件事,更是感慨,他說:“幸好當時留了一條命,不然,就過不上現(xiàn)在這樣做夢都沒有想到的好日子了。”

買年貨 馬車翻到水溝里

△范天忠和孫子在老房子(熊少宇 攝)

1999年農歷臘月二十八上午,范天忠駕著馬車,去8公里以外的青崗嶺鄉(xiāng)街購買年貨。

山路崎嶇、道路結冰、寒風刺骨,一不留神,馬車翻到了旁邊的水溝里,范天忠的頭磕碰在堅硬的石頭上,暈厥了過去。過了10多分鐘,路過的村民發(fā)現(xiàn)了他。

家人得到消息趕到時,范天忠昏迷不醒。妻子和弟弟卸下車架,把范天忠馱在馬背上。弟弟扶著人,妻子牽著馬,在山路上走了3個多小時,又坐了2個多小時的客車,終于來到了昭通市第二人民醫(yī)院。經過醫(yī)院3天搶救,范天忠身體機能才逐漸恢復了正常。當時,診治醫(yī)生告訴家人,如果再晚到一會兒,后果不堪設想。

2016年以前,范天忠家里種植洋芋、玉米、蕎麥等農作物,收成不好并且沒有銷路,每年僅有1000余元的收入。2016年后,范天忠種了5畝蘋果,每年能有1萬余元的收入,日子雖然好過了一些,但仍然沒有條件解決住房問題。范天忠和妻子付陽禮帶著兩個兒子,在53平方米的土坯房里住了20多年。因家里只有一個房間,大兒子范開用和小兒子范開行成家后,便到昭陽區(qū)打工,租房生活,一家人離多聚少。

提及過去的生活,范天忠皺起眉頭說:“大山深處住房簡陋,老百姓不僅日子苦,而且生活環(huán)境惡劣,經常發(fā)生意外,稍不注意就可能把命丟了。”

“挪窮窩” 全家齊心奔小康

2019年12月18日,范天忠一家搬進了靖安新區(qū)惠民社區(qū),100平方米的新房有三室一廳,屋內家電齊全、窗明幾凈,戶型好,采光佳。

談起新房的好處,范天忠有說不完的話,特別是靖安新區(qū)便利的交通,更是讓范天忠感慨。他說:“下了高速公路,就是靖安新區(qū),大卡車都能開到新家門口,進城辦事做生意,不怕路難走,再不用擔驚受怕了。”

范天忠介紹,春節(jié)過后,他將到靖安新區(qū)的社區(qū)服務站工作,每月可領到1500元工資。小兒子和兒媳也打算搬到靖安新區(qū)和父母一起居住,去靖安新區(qū)就業(yè)服務中心尋一份穩(wěn)定的工作,或者在新區(qū)租個鋪面開一家小吃店,陪伴父母安度晚年。

新家寬敞了,今年春節(jié),范天忠6個兄弟姐妹,都要到他的新家過年,大家整整齊齊、歡天喜地過一個紅火喜慶的春節(jié),把在新家過的第一個春節(jié),作為徹底告別“窮窩窩”、奔向美好新生活的開始。

49歲的范天忠說,以后要像城里人一樣過日子,每個星期約著老伴去量一下血壓,早上起來不再閑著發(fā)呆曬太陽,要在小區(qū)做一些晨練活動,然后去上班。他說:“我們要健健康康的,全家人一起奔小康。”

△都市時報相關版面

讓易遷群眾“搬得出、穩(wěn)得住、能發(fā)展、可致富”,是易地搬遷的最終目的。靖安新區(qū)易遷群眾中有22861名勞動力,近年來,針對易遷群眾的就業(yè)安置工作提前展開,目前已有16619人實現(xiàn)了就業(yè)。對未就業(yè)的易遷群眾,將通過工業(yè)園區(qū)、扶貧車間、蔬菜基地、勞務輸出等多渠道提供崗位,解決就業(yè)問題。

母女倆蔬菜大棚里成工友

△在蔬菜基地上班的易遷群眾(劉光華 攝)

18歲的唐首巧做夢都沒想到,能和38歲的媽媽羅朝會一起上班。

在距離靖安新區(qū)5公里左右的“昭通江廈吉之匯蔬菜基地”蔬菜大棚里,羅朝會用小鐵鍬在松軟的地里刨出一個坑,唐首巧跟在母親身后,迅速往坑里放一株菜苗,再用雙手把土坑攏平,固定住菜苗。

2019年12月18日,羅朝會母女倆從大關縣上高橋鄉(xiāng)大寨村搬遷入住靖安新區(qū)惠民社區(qū)。搬進新區(qū)第5天,母女倆就一起在蔬菜大棚里上班,成了工友,領工資吃飯,在播種蔬菜的同時,一起“播種”未來的生活。

易地搬遷 圓了女兒親情夢

白色的大棚撐起一個個獨立溫室,羅朝會母女倆的面前,是一排排整整齊齊的菜苗。此情此景,讓羅朝會想起10年前帶女兒種地的情景,她問女兒:“你還記得小時候,我是怎么教你點玉米的嗎?”唐首巧會心一笑:“記得,跟現(xiàn)在栽菜苗一樣。”

2018年6月,唐首巧初中畢業(yè),為減輕家中的經濟負擔,跟著村里人一起到江蘇省常州市金壇區(qū)的一家電子廠上班,成了一名電子配件組裝工人。唐首巧每天工作11個小時,全程站著,平均每月工資2100元左右。由于工資按件計算,唐首巧為了多掙十幾元,經常加班到深夜。

這是唐首巧第一次離開家,她常常想家,想媽媽。從常州到昭通,單程車費上千元,回一趟家,車費就頂唐首巧一個月的工資,她舍不得花錢。2019年春節(jié),除夕之夜,唐首巧和媽媽用手機視頻通話,相隔千里的母女,在一部手機里過了年。掛斷視頻后,唐首巧許了個新年愿望:要是能和媽媽天天在一起就好了。

易地扶貧搬遷,讓唐首巧夢想成真了。2019年10月,唐首巧接到媽媽的電話:“我們家要搬到昭通的靖安新區(qū),進城住樓房了。小組長說,我們在新區(qū)可以上班當工人,你回家吧。”唐首巧立即辭去電子廠的工作,回家了。

母女倆一起上班的日子,溫馨快樂。由于長時間彎腰挖土,羅朝會的腰腿經常酸疼,只要聽到媽媽喊一聲“哎喲”,唐首巧立馬放下手中的菜苗,給媽媽捶背捏腿。唐首巧大大咧咧,臉上出汗了,沾著泥土的手往臉上一抹,成了個“大花貓”,羅朝會兜里總是裝著紙巾,給女兒擦臉用。

告別坡地 學習種菜新方法

羅朝會身體健壯,皮膚黝黑,四肢粗壯有力,手上皮膚有些粗糙,掌心結了一層厚厚的老繭,染了些泥土的顏色。看得出,這雙手常握鋤頭、刨泥巴。

羅朝會種了一輩子的地,但種植時鮮蔬菜,她卻是個生手。

羅朝會的老家上高橋鄉(xiāng)屬于高寒山區(qū),土地均是貧瘠的坡地,只能種植洋芋、玉米、蕎子等耐寒農作物。羅朝會說不清自家土地的面積,也沒算過一年的產量,她說:“收的玉米、洋芋就夠一家七口人一年的口糧,能剩下一點喂幾只雞。”

羅朝會在老家種地時,沿用廣種薄收的傳統(tǒng)種植方法,春種秋收,靠天吃飯。到了蔬菜大棚基地后,羅朝會開了眼界,苔菜、薺菜、油菜……許多蔬菜見所未見;反季栽培、軟化栽培、促進栽培……各種種植方式聞所未聞。來到蔬菜大棚基地第一天,基地安排了師傅對新工人進行培訓,講解了育苗、栽種、澆灌等方法,羅朝會聽得格外認真。

目前,羅朝會和唐首巧做的是最基礎的栽種工作,每人每天工資70元,每天工作8小時,基地提供免費午餐,并有專車接送。羅朝會說:“在基地上班,有專業(yè)的種植人員對我們進行培訓,等我學會種植技術,工資會越來越高。收入有了保障,心里踏實,我想長久地干下去。”

顛沛礦工要過“安穩(wěn)好日子”

△魏永國(中)在蔬菜基地上班(楊麗菊 攝)

48歲的易遷群眾魏永國,同樣在“昭通江廈吉之匯蔬菜基地”當上了工人。搬到靖安新區(qū)前,魏永國曾顛沛流離、遠走他鄉(xiāng),到四川、貴州等地的一些礦山打工,經歷過礦難,見證過生死。

2019年12月18日,魏永國與母親從永善縣大興鎮(zhèn)核桃村搬到了靖安新區(qū)。他們家有五口人,大兒子在昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)安了家,二女兒在昭陽區(qū)上技校,妻子在老家照顧上初中的小兒子,孩子放寒假后,他們也將搬到靖安新區(qū)。

說起老家的山高路遠,魏永國深有感觸。路難走,村里外出打工的年輕人買了新車,只能開到半路停下,走路回家;上學難,學校在山下,孩子上學要順著崎嶇的山路步行3個小時,回家爬坡,差不多要走5個小時;看病難,去年,魏永國的父親生病后因為找不到車,得不到及時救治,直到去世都不知道得的是什么病……他說:“現(xiàn)在搬到靖安新區(qū),這些問題都不存在了。”

說起自己原來在礦山打工的經歷,魏永國心有余悸。5年前的一次礦山事故中,魏永國從礦洞里拖出了兩個工友,送到醫(yī)院沒有搶救過來,離開了人世。魏永國的妹夫也在礦山打工,因為礦難成了植物人。魏永國說,在礦山上班收入高一些,但風險很大,還容易感染矽肺病。如果遇到礦山老板拖欠工資,或發(fā)生事故卷款跑路,那幾個月甚至一年半載的辛勞就白費了。

讓魏永國揪心的是,母親已經78歲了,并且身體不好,需要人照顧,但自己常年在千里之外打工,根本盡不了孝道。

2019年12月23日,在靖安新區(qū)創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作站的介紹下,魏永國到“昭通江廈吉之匯蔬菜基地”上班,每天有70元的收入。孝順的魏永國,每天早上上班前,都要先把母親的飯做好、菜炒好,放在鍋里溫著,才出家門。

魏永國說,他現(xiàn)在在蔬菜基地上班,主要是為了就近照顧老人,等家人都搬到靖安新區(qū),如果妻子能在蔬菜基地上班,能夠照顧好老人和孩子,他就在昭通重新找一份工作,理想收入是每月3000元左右。他說:“我再也不會去礦山打工了,太危險。現(xiàn)在有了漂亮的新家,成了城里人,好日子有盼頭了。一家人平平安安的,孝敬好老人,帶好孩子,才是最重要的。”

忙碌而幸福的易遷群眾

△扶貧車間解決了大量易遷群眾就業(yè)問題(劉光華 攝)

2019年12月31日下午,下班后的劉正堂,幫妻子上班所在的家具店送完家具剛回到家里,電話響了,離靖安新區(qū)不遠的蔬菜基地需要50名工人。他立馬通過電話聯(lián)系,確定了第二天到蔬菜基地上班的易遷群眾名單。

今年38歲的劉正堂,原是昭通市彝良縣鐘鳴鎮(zhèn)麻窩村民委員會兩紅巖村民小組的村民,2019年12月18日,劉正堂一家搬進了靖安新區(qū)的新家。

劉正堂兄弟姐妹7人,自己排行老三,兩個妹妹出嫁后,家里還有老少二十口人。家里經歷了40年風雨的老房子,面積不到100平方米,屋頂瓦片透著光,外墻的水泥掉了一半,不僅簡陋危險,而且根本不夠一家人居住。

為了生計,劉正堂兄弟5人都外出打工,大哥輾轉福建等地打工后,回到昭通和二哥一起蹬三輪,四弟疾病纏身生活困難,五弟外出打工,在貴州銅仁當了上門女婿,得益于國家的扶貧政策,現(xiàn)在也搬遷住進了新房。

每年春節(jié),一家人回到老家沒地方住,兄弟幾人只能輪流回去陪父母過年,已經10多年沒有在一起過團圓年了。劉正堂還記得,他和妻子結婚時,因為他家條件太差,岳父不太樂意,至今都沒有去過他家。

在扶貧掛包干部的推薦下,劉正堂到靖安新區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶貧工作站提供的公益崗位上班,為易遷群眾的創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供幫助和服務,每月工資1500元。劉正堂十分珍惜這份工作,對工作充滿了熱情。

無論什么時候,只要有事,劉正堂不講任何條件,為易遷群眾的就業(yè)忙碌著,特別是接到有企業(yè)需要工人的用工電話,他就高興和興奮,易遷群眾又有就業(yè)的機會了。他說:“我自己也是易遷群眾,知道就業(yè)對新生活的重要性。通過我們的服務,新搬來的易遷群眾能找到一份工作,安安穩(wěn)穩(wěn)生活,這是一件很有意義的事情。”

現(xiàn)在,忙碌一天的劉正堂下班回到家里,和母親、妻子吃完飯,抱著7個月大的小女兒在沙發(fā)上玩耍,是他最幸福的時刻。

劉正堂的二哥一家,也從老家搬遷到了靖安新區(qū)。哥倆打算,找時間把一家人聚起來,吃頓團圓飯。春節(jié)后,劉正堂還要邀請岳父到新家住上幾天,盡盡做女婿的孝心。

△都市時報相關版面

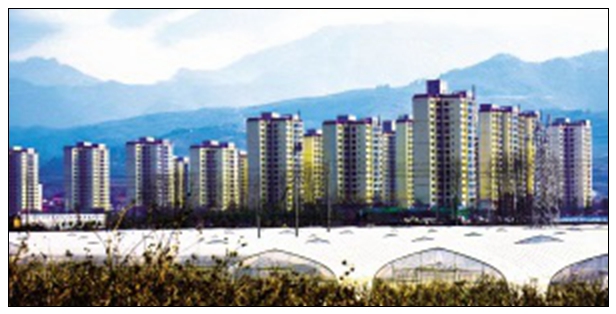

靖安新區(qū)位于昭通市昭陽區(qū)靖安鎮(zhèn)洪家營村,規(guī)劃用地2177畝,總建筑面積98.2萬平方米,綠地率30%,總投資43.61億元,建設安置房149棟9256套,計劃安置來自昭陽區(qū)、大關縣、永善縣、彝良縣、鹽津縣、鎮(zhèn)雄縣等6縣(區(qū))搬遷群眾9256戶40549人。

烏蒙大地 一座新城的崛起

△烏蒙大山深處崛起靖安新城(劉光華 攝)

磅礴烏蒙起高樓,開山辟地建新城。

從昭通市主城區(qū)昭陽區(qū)沿渝昆高速公路往北28公里,便是昭通靖安收費站。出了靖安收費站,一塊印有習近平總書記大幅畫像的紅色宣傳牌屹立在路旁,宣傳牌上寫著大大的字:“幸福是奮斗出來的,脫貧致富不能等靠要,既然黨的政策好,就要努力向前跑。”

路的一邊,一塊藍色指示牌標明“靖安新區(qū)由此去”,順著箭頭指向望去,烏蒙群山中,一棟棟嶄新的米黃色高樓拔地而起。距離藍色指示牌1公里左右,一座新城呈現(xiàn)在世人面前。

這里,就是靖安新區(qū)。

一年時間??新建9個集鎮(zhèn)2座中等縣城

2019年12月31日下午4點多,陽光從窗外曬進屋里,冬日的新家暖暖的。66歲的李賢珍杵著一雙拐杖,慢慢挪到窗邊,看著窗外的綠樹、高樓、奔跑的孩子,笑了。

2019年12月23日,李賢珍一家從昭通市大關縣玉碗鎮(zhèn)老街村委會沙木林8社,搬遷到了靖安新區(qū)惠民社區(qū),這是李賢珍三年來第一次走出村子。2016年7月,李賢珍從村里去鎮(zhèn)上買藥,下過雨的土路一片泥濘,李賢珍腳下一滑,摔倒在地。由于交通不方便,沒有得到及時治療,李賢珍落下了殘疾。李賢珍說:“新家就是好,路平樹多房子新,白天有陽光,晚上有路燈,和縣城一模一樣。”

一年前,被人們稱為“新城”的靖安新區(qū),還是一片田地。

在易地扶貧搬遷攻堅戰(zhàn)中,昭通市按照“進城、入鎮(zhèn)、進廠、上樓”的思路,探索“中心城區(qū)安置、縣城安置、保障房安置、中心集鎮(zhèn)安置”四種模式,因地制宜新規(guī)劃建設集中安置區(qū)23個,中心城區(qū)和縣城安置占比達91%。2019年昭通市安置貧困群眾5.24萬戶23.06萬人。其中,萬人以上安置區(qū)8個、跨縣安置人數(shù)達7.69萬人,相當于一年時間新建了9個集鎮(zhèn)、2座中等縣城。

至2019年底,23個安置區(qū)已建成21個,靖安、卯家灣2個大型跨縣區(qū)安置區(qū)已具備搬遷入住條件,正在按照節(jié)點目標分期分批組織移交并啟動搬家,春節(jié)前可完成入住,教育衛(wèi)生等綜合配套可按計劃完成。

2019年12月18日以來,搬遷到靖安新區(qū)的易遷群眾已達2000戶10106人,3531戶14192人搬到了卯家灣新區(qū)。截至12月25日,23個安置區(qū)已平穩(wěn)有序搬遷建檔立卡群眾26742戶116812人,其余70627人已完成分房,正在組織搬家入住。

就業(yè)崗位?讓易遷群眾“穩(wěn)得住富起來”

△易遷群眾搬入靖安新區(qū)(劉光華 攝)

2019年12月18日,靖安新區(qū)迎來首批易遷群眾。第二天,就有易遷群眾到新區(qū)附近的“昭通江廈吉之匯蔬菜基地”上班。

至今,基地已經為500余人(次)的靖安新區(qū)易遷群眾提供了就業(yè)崗位。每天,基地都安排專車接送易遷群眾上下班,并為他們免費提供午餐,僅此項投入,平均每人每天為150元。

“昭通江廈吉之匯蔬菜基地”于2019年8月投入生產,共有4000余畝土地,第一期建設有2608個蔬菜大棚,第二期將啟動1000余個大棚建設和生產,每年為10萬人次提供就業(yè)。基地負責人周銀明介紹,基地隨時隨地免費提供對易遷群眾種植技術的培訓,培訓內容不僅包括蔬菜種植中的光照、氣溫、水源、肥料、病蟲害預防等知識,還有蔬菜的采收、包裝等,盡力讓愿意到基地打工的易遷群眾盡快掌握就業(yè)本領,爭取做到“培訓一個人,成功一個家,致富一片,帶動一方”。

這個蔬菜基地僅僅是靖安新區(qū)易遷群眾實現(xiàn)就業(yè)的一個縮影。

圍繞“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”這一目標,為保障靖安新區(qū)易遷群眾充分就業(yè),靖安新區(qū)采取“龍頭企業(yè)+基地+貧困戶”的模式,建設了馬鈴薯、胡蘿卜、蔬菜產業(yè)基地,整合貧困戶產業(yè)扶持資金入股,通過海升胡蘿卜基地、恒大蔬菜大棚、靖安西魁馬鈴薯種薯基地等,開發(fā)崗位1200個。同時,還開發(fā)了生態(tài)護林員崗位1000個,保潔綠化、治安聯(lián)防、樓棟長等公共服務崗位702個,家政、餐飲等服務崗位313個,建筑及其他行業(yè)崗位275個,扶持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)100人。

在現(xiàn)有基礎上,靖安新區(qū)還積極引進勞動密集型、涉農、電子產品加工、家具生產銷售等企業(yè),著力拓展崗位。

目前,靖安新區(qū)已經引入人力資源市場進駐,進一步推進易遷群眾的勞務輸出工作,并且在繳納保證金、最低薪酬保證、轉崗務工補貼、車費代繳補貼、意外傷亡保險等方面,通過協(xié)議簽訂,充分保障外出務工人員的權益。在勞務輸出中,通過培訓,讓就業(yè)扶貧信息員成為靖安新區(qū)的勞務經紀人,成立勞務隊,充分帶動易遷群眾實現(xiàn)就業(yè)。

截至2019年12月25日,昭通市建檔立卡貧困勞動力100.61萬人,已實現(xiàn)就業(yè)84.13萬人,就業(yè)率83.62%;易地扶貧搬遷勞動力13.34萬人,實現(xiàn)就業(yè)11.9萬人,就業(yè)率89.21%。

“一站式”精細服務?提升易遷群眾生活質量

2019年12月30日下午,準備搬遷到靖安新區(qū)的昭通市大關縣天星鎮(zhèn)斜文村村民宋春一家,領取到新房鑰匙后的第一件事,就是帶著小兒子一起到靖安新區(qū)管委會,在新區(qū)的規(guī)劃建設沙盤上,尋找新區(qū)的學校位置。

宋春夫妻倆原來在浙江的工廠打工,兩人每月總收入能達到上萬元,他們家的兩個孩子,分別是初三和小學二年級學生。夫妻倆為兩個孩子的“上學難”問題一直苦惱。當他們了解到2020年春季,靖安新區(qū)新建的中小學就能建成開學后,松了口氣:“這下可解決我們的后顧之憂了。”

就醫(yī)就學是否方便,是很多易遷群眾最關注的問題。為保障易遷群眾就醫(yī)就學,靖安新區(qū)規(guī)劃建設1所中學、2所小學和4所幼兒園,同時規(guī)劃建設1個二級綜合醫(yī)院、6個社區(qū)衛(wèi)生室。

為確保搬遷群眾搬入新區(qū)后“較滿意”,并且能“持續(xù)和諧發(fā)展”,昭通市明確提出,各級各部門要在群眾的生產生活中,提供全過程、全方位的“一站式”“保姆式”精細服務,切實加強易地搬遷安置區(qū)人居環(huán)境建設、配套設施和精細化服務,全力以赴提升易遷群眾的生活質量。

靖安新區(qū)共有149棟9256套房屋,服務和管理的難度都比較大。為此,靖安新區(qū)將以片區(qū)、樓棟為單位,成立6個社區(qū)服務站,形成橫向到邊、縱向到底的“社區(qū)—片區(qū)—樓棟—群眾”四級聯(lián)動的服務和管理網(wǎng)格模式。此外,靖安新區(qū)還將成立6個社區(qū)黨總支,以及臨時婦工委、團工委、工會工作委員會,建設6個居家養(yǎng)老服務中心、1個兒童服務中心和心理疏導工作站,組建巾幗志愿服務隊伍,配套建設為民服務大廳、多功能廳、黨員活動室、居民議事室、矛盾糾紛調解室、辦公室、檔案室等,切切實實為易遷群眾提供服務。

在文化建設方面,靖安新區(qū)將建設歷史文化民俗展示館、圖書閱覽室、文化活動室、職工之家、青年之家、婦女之家、兒童之家等,根據(jù)實際情況開展一系列活動,豐富易遷群眾的文化生活,營造城鄉(xiāng)一體的文化氛圍,幫助易遷群眾盡快轉變觀念,融入現(xiàn)代城市生活。

據(jù)了解,近年來,昭通市在全市扶貧搬遷安置區(qū)新建學校44所、醫(yī)療衛(wèi)生服務機構33個、群眾活動場所26個、派出所3個和警務室27個、社區(qū)服務中心34個、“一水兩污”項目48個。

來源:都市時報全媒體記者 劉光華 曾永會 楊麗菊 梁圓琪 熊少宇/文