2020-04-14 15:53 來源:昭通新聞網(wǎng)

近日,國際權(quán)威雜志《Cell(細(xì)胞)》子刊iScience,以《華南和泰國北部懸棺葬習(xí)俗的母系遺傳視角研究》為題發(fā)表了我國首篇關(guān)于懸棺葬人群的古DNA的研究成果。研究結(jié)果顯示:昭通懸棺葬人群屬古代百越族群的后裔侗傣語系民族的先民,這標(biāo)志著昭通“僰人”懸棺葬人群族屬的古DNA研究獲得重要突破。

丘北自稱“僰人”的民族。通訊員 吉學(xué)平 攝

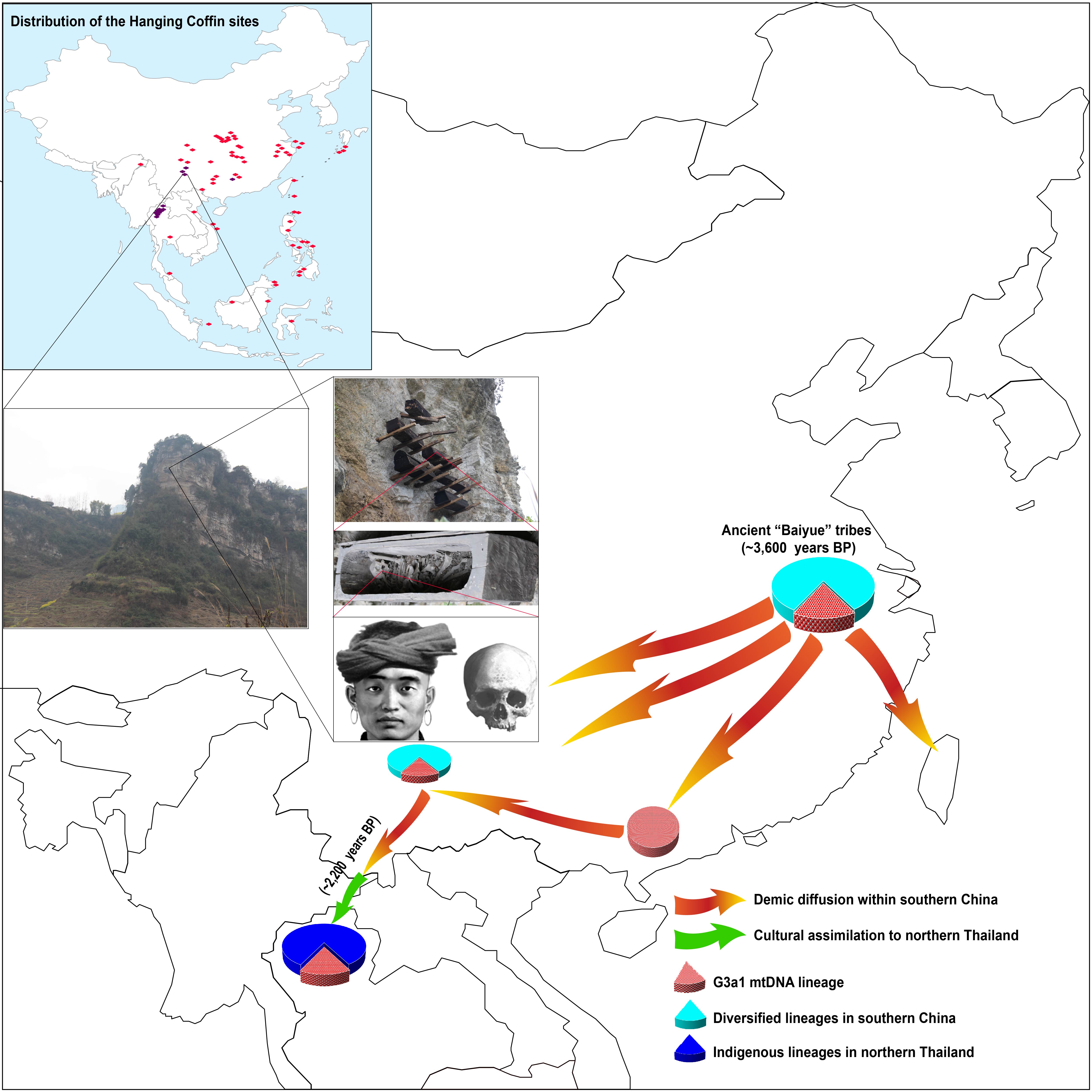

丘北自稱“僰人”的民族。通訊員 吉學(xué)平 攝懸棺葬是我國南方一種古老而奇特的喪葬習(xí)俗,最早發(fā)現(xiàn)于大約距今3600年的福建武夷山地區(qū),之后以人群遷徙和流動的方式在華南地區(qū)的福建、江西、四川、云南等地區(qū)傳播。大約2000年前,該習(xí)俗傳播到了泰國北部等東南亞地區(qū)的一些原住民群體中。絕對年代測定顯示,懸棺葬習(xí)俗在中國大陸最晚的記錄是昭通市鹽津縣豆沙關(guān)的懸棺葬(可能也包括相鄰的四川珙縣麻塘壩懸棺葬遺址),明代末期之后就不見蹤跡,而在泰國、越南等東南亞國家,清代以后這種葬俗還在流行。

“僰人”是已經(jīng)消失的少數(shù)民族,懸棺葬在昭通當(dāng)?shù)匾恢北环Q為“僰人”懸棺。關(guān)于懸棺葬習(xí)俗的起源、人群源流、族群歸屬以及與現(xiàn)生人群的關(guān)系等,一直存在許多爭議。體質(zhì)人類學(xué)研究認(rèn)為懸棺葬人群與侗傣語系人群有著較為密切的關(guān)系,而懸棺中隨葬品分析的結(jié)果則顯示南亞語系的孟高棉族群和苗瑤語系人群是懸棺葬習(xí)俗重要的實(shí)施者和傳承者。

為了探討這些重要的科學(xué)問題,中國科學(xué)院昆明動物研究所宿賓團(tuán)隊(duì)古DNA實(shí)驗(yàn)室、云南省文物考古研究所、昭通市文物保護(hù)考古研究所與泰國藝術(shù)大學(xué)的研究人員合作,利用古DNA(aDNA)分析技術(shù),對來自昭通市威信縣、鹽津縣和廣西壯族自治區(qū)百色市及泰國邦瑪帕地區(qū)的人類遺骸樣品開展了線粒體DNA全序列分析。

研究者發(fā)現(xiàn)昭通的懸棺葬人群母系遺傳世系遺傳多樣性非常高,而泰國北部懸棺葬人群的遺傳多樣性相對較低,該結(jié)果符合懸棺葬習(xí)俗在中國南方起源并向南流傳的觀點(diǎn)。研究者將遺傳學(xué)分析結(jié)果與考古學(xué)、體質(zhì)人類學(xué)等的證據(jù)相結(jié)合,推測懸棺葬習(xí)俗約在距今3600年前起源于中國東南沿海地區(qū)的百越族群中,他們是現(xiàn)今民族眾多的侗傣語系族群的先祖。之后,懸棺葬習(xí)俗以大量人群遷徙和流動的方式,在華南地區(qū)廣泛流傳,然而大約在2000年前,非常少數(shù)的懸棺葬習(xí)俗傳承者(G3a1世系人群)以文化同化的方式將該習(xí)俗大面積傳播到了泰國北部等東南亞地區(qū)的一些原住民群體,并廣為流傳。

此項(xiàng)研究結(jié)果顯示:昭通懸棺葬人群屬古代百越族群的后裔侗傣語系民族的先民。

(記者 彭念敏 云南日報(bào)記者蔡侯友 沈迅)

(記者 彭念敏 云南日報(bào)記者蔡侯友 沈迅)