2020-07-31 15:27 來源:昭通新聞網(wǎng)

在這個小城,朱運(yùn)桐不是什么大人物,他沒有經(jīng)過商,沒有做過官,只是酷愛文化,是個文化人。

朱運(yùn)桐退休后的第三年,抱病而去,匆匆忙忙離開了人間,除了散佚在民間的一些書法作品,好像什么也沒有留下。

朱運(yùn)桐走后,甚至沒有見到懷念他的文字。

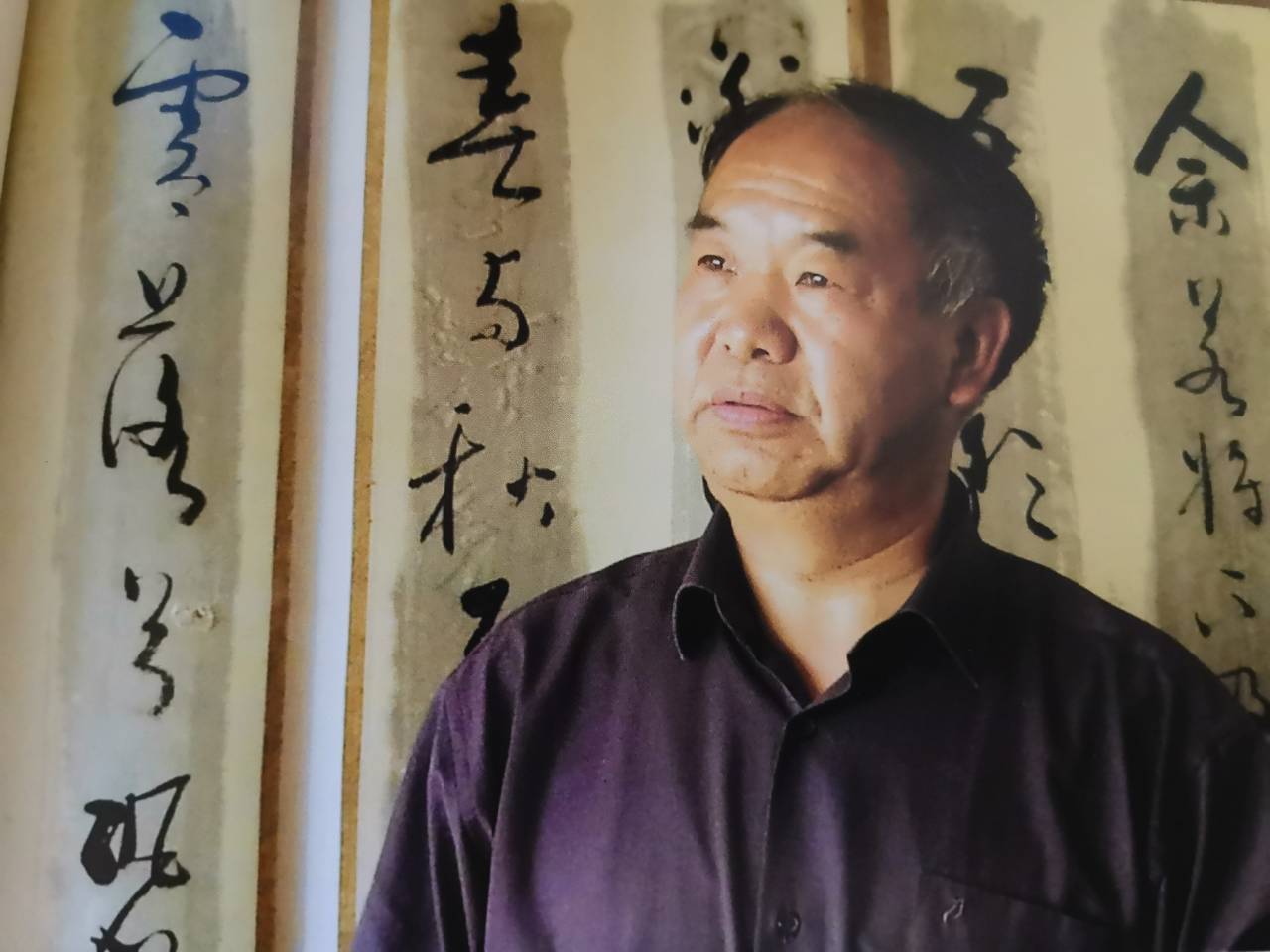

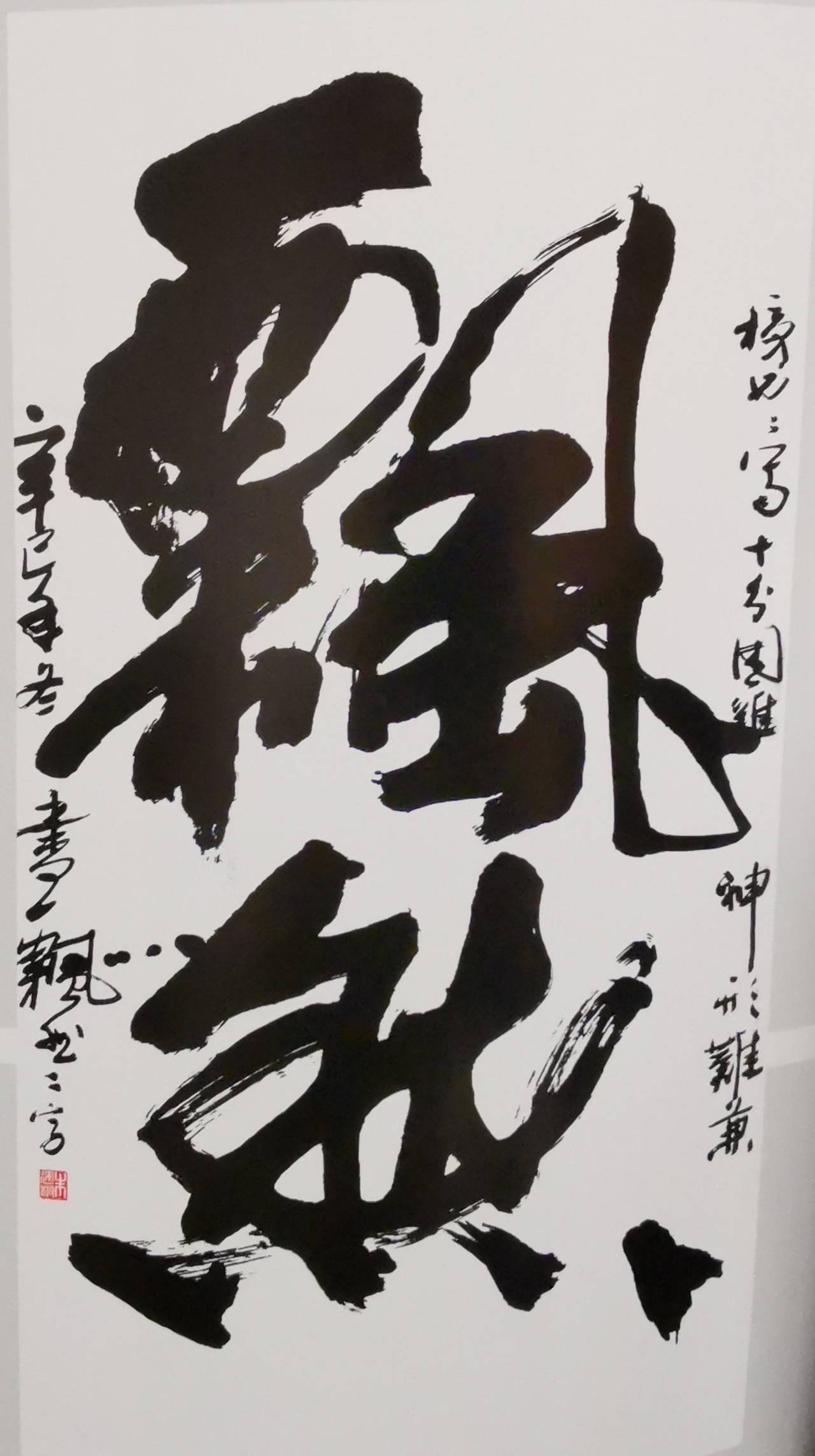

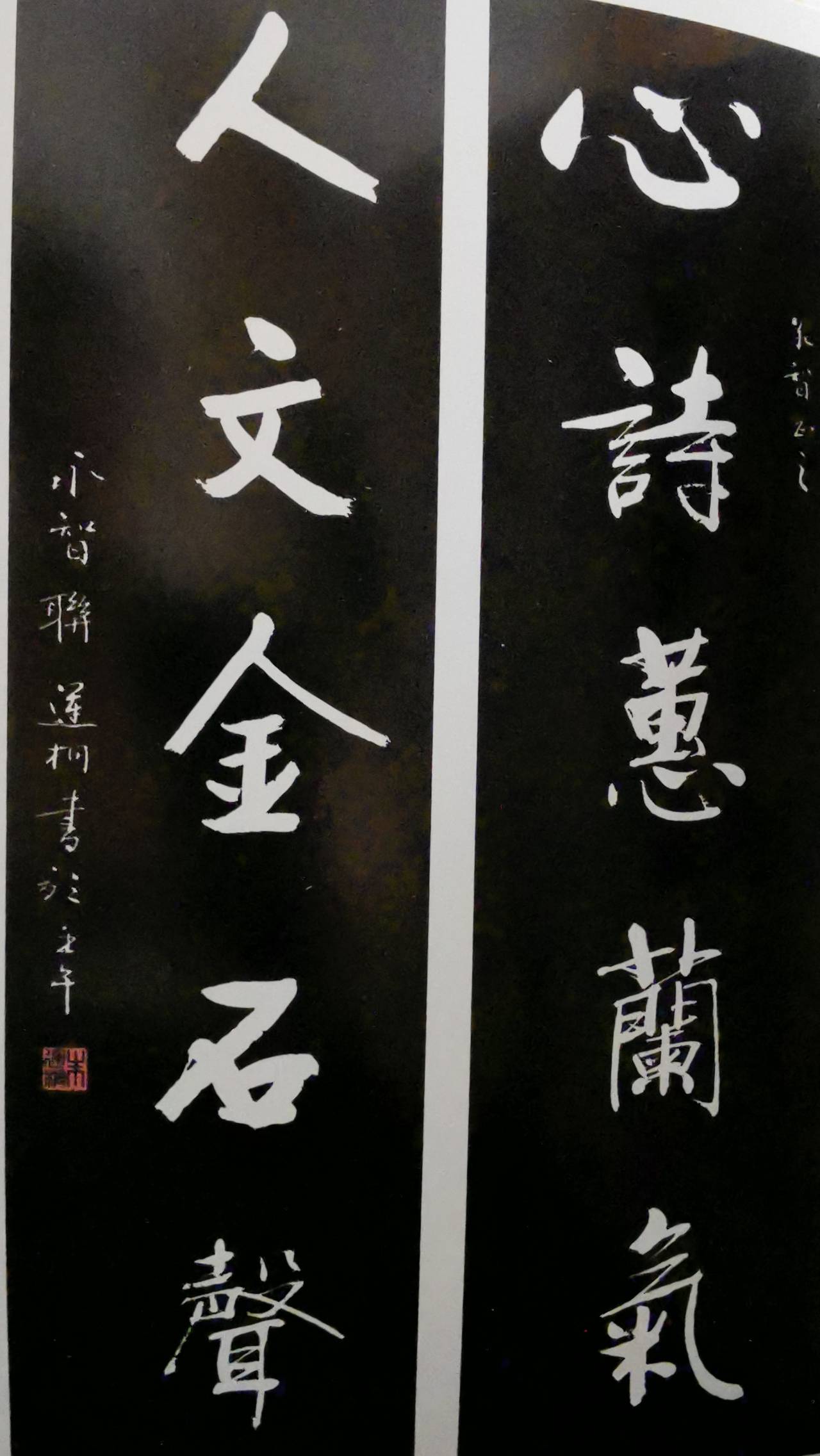

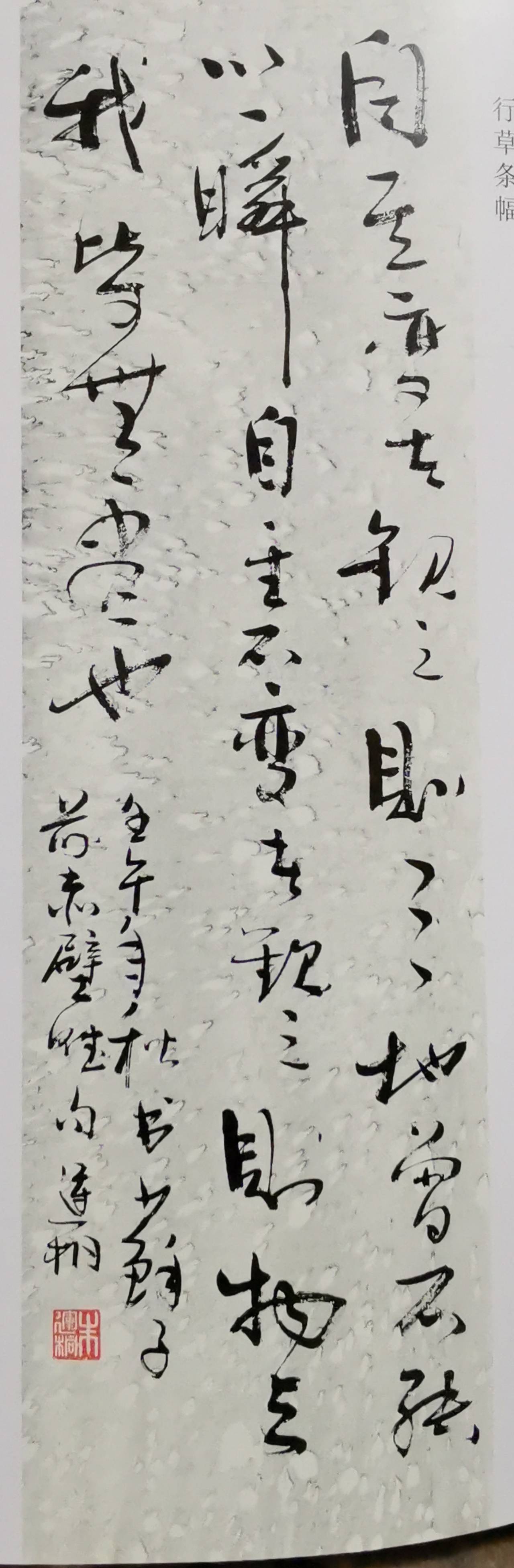

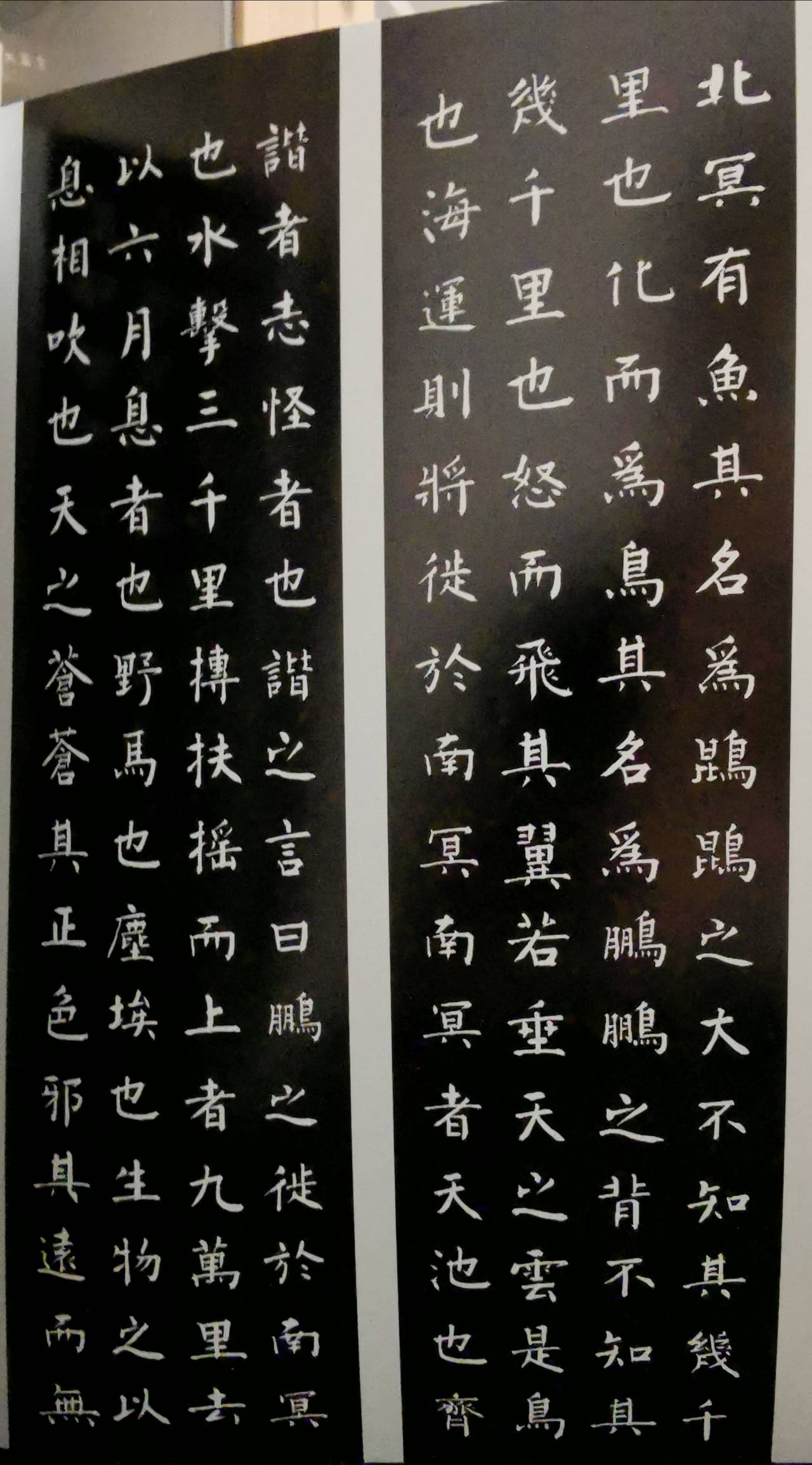

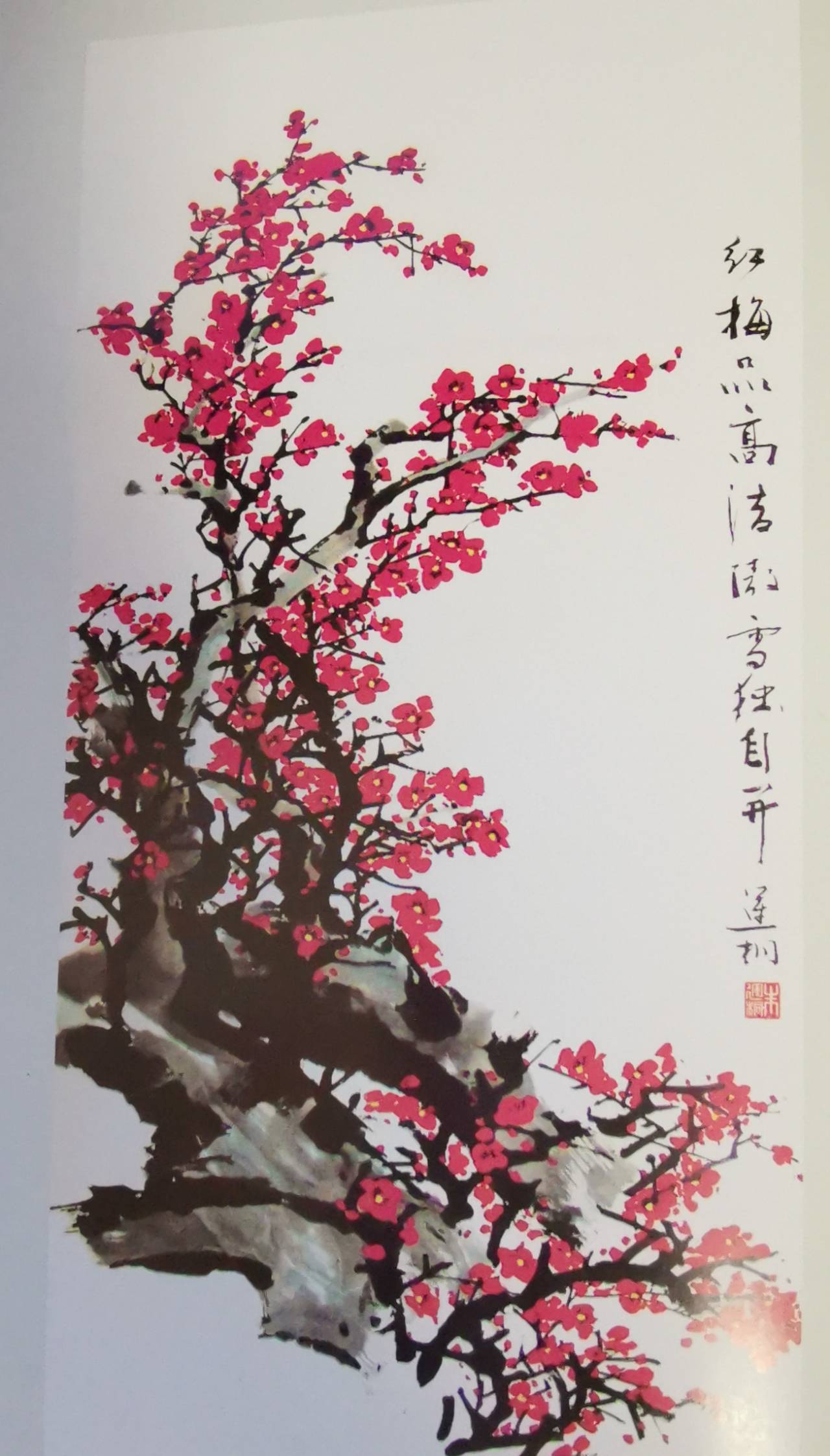

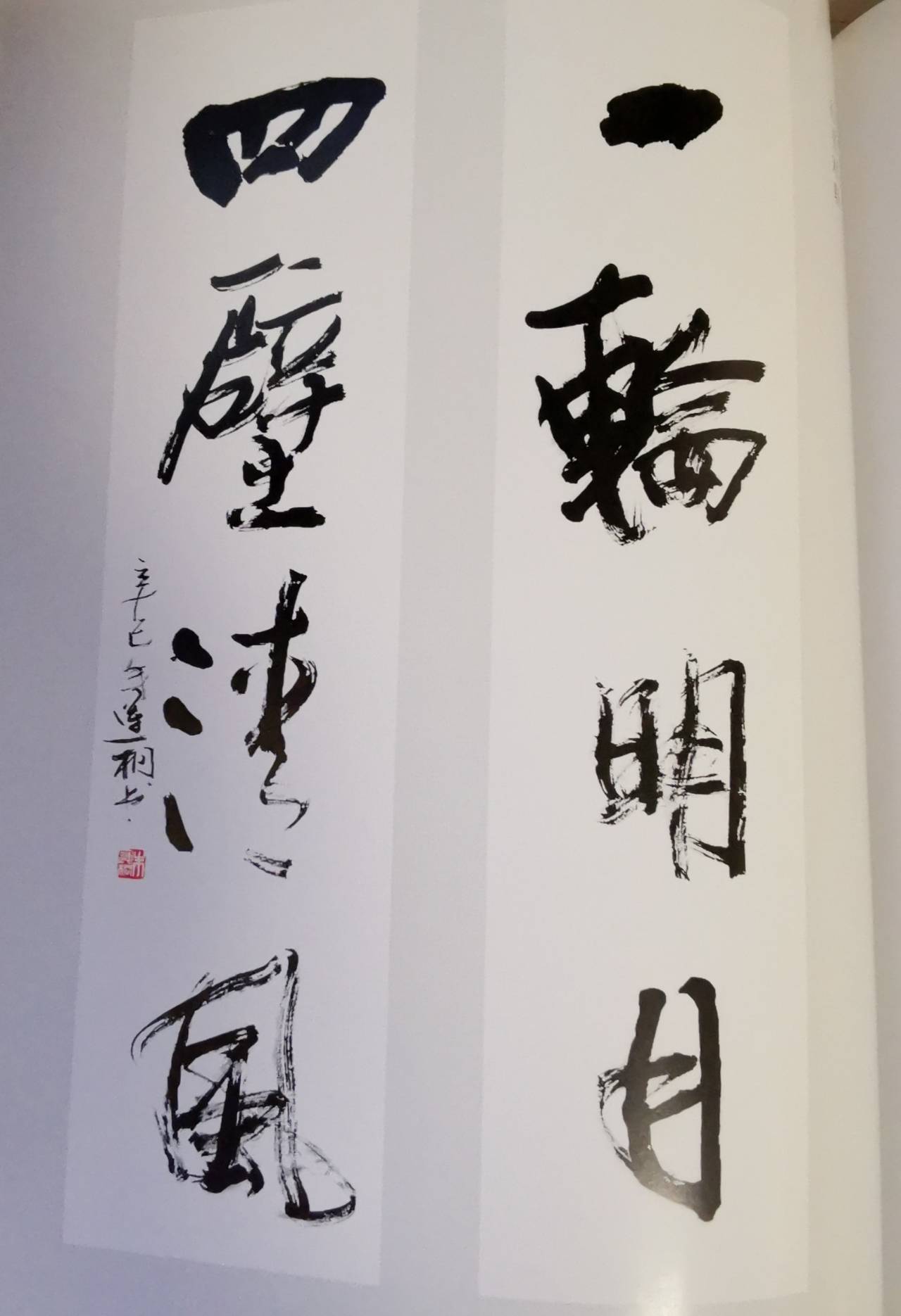

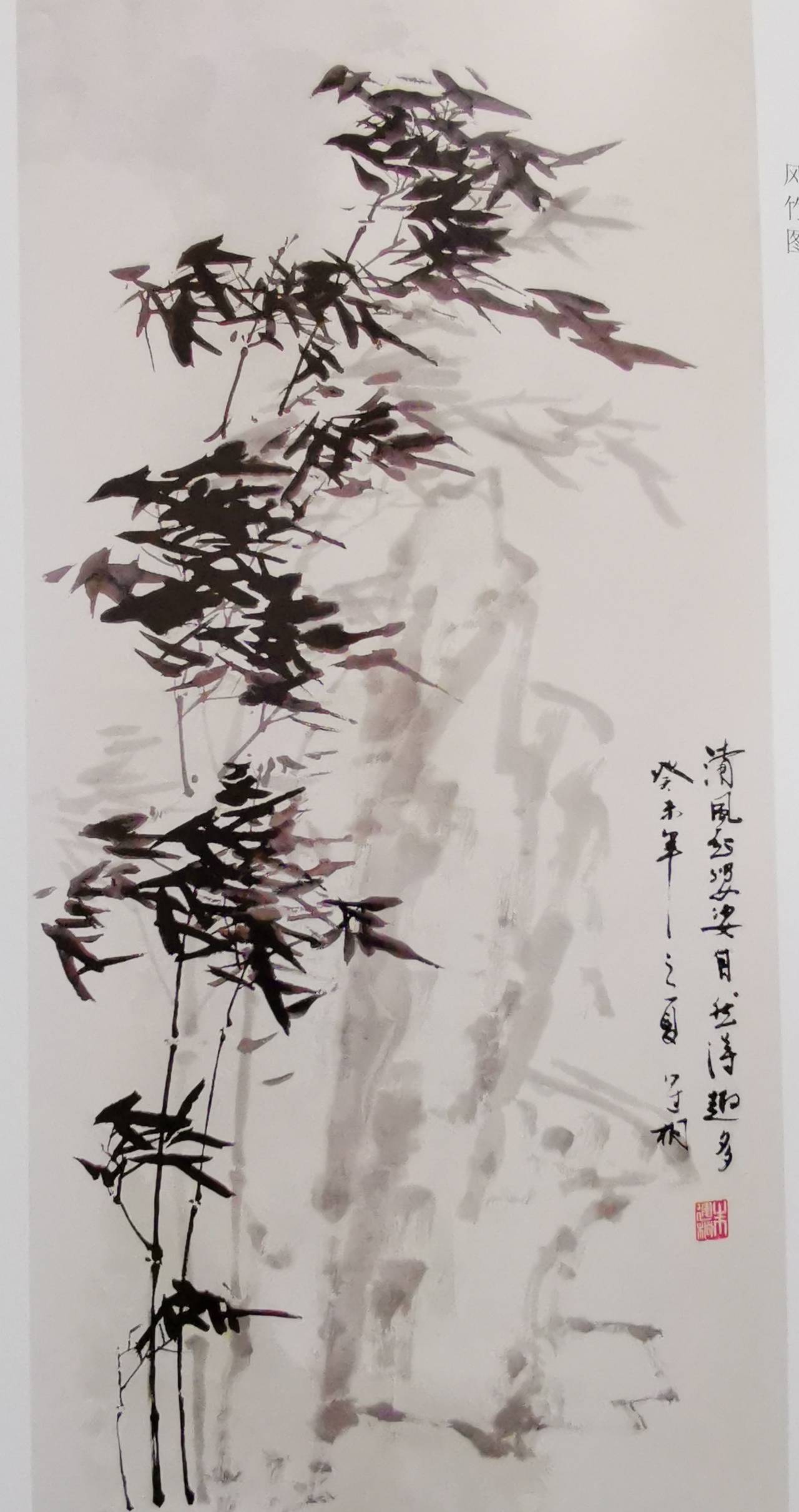

朱運(yùn)桐一生沉浸書法,長期擔(dān)任昭通市書法家協(xié)會主席。王家豪在《昭通書畫史》里寫了這樣一段文字:“朱運(yùn)桐(1944年——2007年),昭通昭陽人。昭通著名書法家。自幼喜愛書法藝術(shù),早年在原昭通市第一中學(xué)教授高中語文;20世紀(jì)80年代初調(diào)入原昭通地區(qū)文化局,繼而任昭通群藝館館長,并從事書法創(chuàng)作與研究,后評為昭通市文化館副研究館員;1985年擔(dān)任中國書畫函授大學(xué)昭通分校書法教師。生前為云南省書法家協(xié)會理事、昭通市書法家協(xié)會主席。朱運(yùn)桐力學(xué)傳統(tǒng),功力深厚,但不囿于陳法。長于小楷、行書,既立足于傳統(tǒng),又富有自我,風(fēng)格別致,自成一家。其楷書先學(xué)柳公權(quán),后習(xí)顏真卿,兼臨歐陽詢,筆力沉穩(wěn),結(jié)構(gòu)得體;剛健厚重但透靈秀,清雅端莊卻顯雄強(qiáng)。其行草學(xué)王羲之、懷素等,古樸而靈動飄逸,秀麗而不失沉穩(wěn)。作品多次參加省、市書法展覽。偶畫竹石花鳥,頗有文人意趣。曾舉辦個人書畫展。有《朱運(yùn)桐書畫集》行世。”這算是對朱運(yùn)桐書法事業(yè)的蓋棺定論。

我于書法沒有愛好也無鉆研,對朱運(yùn)桐先生的畢生鐘愛無法評說。因工作關(guān)系,與朱運(yùn)桐有些緣分。我來報(bào)社工作,發(fā)現(xiàn)2001年朱運(yùn)桐為《昭通日報(bào)》題寫的報(bào)名仍一直沿用,屈指一算,已有二十年。 “昭通日報(bào)”這四個字,寫得圓潤飽滿,挺健有力,很符合黨報(bào)的風(fēng)格,看起來特別親切。睹字思人,一些關(guān)于朱運(yùn)桐先生的往事又在眼前浮現(xiàn)出來。

是應(yīng)該寫點(diǎn)文字來紀(jì)念朱運(yùn)桐先生了。

朱運(yùn)桐到昭通地區(qū)群眾藝術(shù)館工作前,曾在昭通地區(qū)第一中學(xué)教高中語文,這是朱運(yùn)桐的第一份工作。20世紀(jì)80年代初,朱運(yùn)桐棄教從文,成為一名文化工作者。那時候,地方很重視文化,能在昭通地區(qū)群藝館工作的,都是全地區(qū)群眾文化領(lǐng)域內(nèi)的頂尖高手。朱運(yùn)桐寫得一手好字,自然成了群藝館招賢納士的對象。沒想到,這一改行,就把他后面的幾十年光陰全部交給文化事業(yè)了。

1992年底,我從一所中專學(xué)校調(diào)到地區(qū)文化局工作。那些年,城鄉(xiāng)群眾文化生活很枯燥,每年元旦春節(jié)期間,都要組織開展“三下鄉(xiāng)”活動,衛(wèi)生系統(tǒng)的醫(yī)生下去給老百姓義務(wù)看病,科協(xié)與農(nóng)業(yè)部門的同志下去宣傳農(nóng)業(yè)科技知識,文化部門的活路,就是組織歌舞團(tuán)的演員表演歌舞、群藝館老師書寫春聯(lián)、猜射燈謎,電影公司的師傅放電影,圖書館的職工下去借閱圖書。 “三下鄉(xiāng)”活動下鄉(xiāng)的地點(diǎn)大多就近選擇,昭陽區(qū)的灑漁、樂居、永豐、北閘、舊圃、靖安、小龍洞等鄉(xiāng)(鎮(zhèn))是被輪換選著的,再遠(yuǎn)一點(diǎn),就是去魯?shù)榛蛘叽箨P(guān)了。那時候,條件很差,各單位要自行解決下鄉(xiāng)的交通工具,昭通地區(qū)文化局剛好有一輛中巴車,可以乘坐一二十個人。為了營造氛圍,主辦單位每次都要做一條“文化科技衛(wèi)生三下鄉(xiāng)”啟動儀式的橫幅,還要在中巴車上貼一些標(biāo)語,以期達(dá)到宣傳的效果。這些事通常落實(shí)給地區(qū)群藝館,朱運(yùn)桐既是館長,又是書法家,還負(fù)責(zé)書美影部的工作,就責(zé)無旁貸了。我來地區(qū)文化局工作,正好趕上“三下鄉(xiāng)”,局領(lǐng)導(dǎo)安排我配合做好“三下鄉(xiāng)”的宣傳工作,得以認(rèn)識朱運(yùn)桐先生。

朱運(yùn)桐中等身材,面闊如國,臉色紅潤,腰板結(jié)實(shí),精神矍鑠,和藹可親,幽默健談。說到寫標(biāo)語,各個年代有各個年代的玩法。今天,可用電腦處理,用機(jī)器制作,你只要把內(nèi)容發(fā)給廣告公司,人家不僅給你做出來,還會給你懸掛好。那時,搞宣傳真沒有這福氣,全靠自己動手。朱運(yùn)桐可以說是小城名人,特別是寫毛筆字,在地方上數(shù)一數(shù)二,不然,人家會選他干地區(qū)書法家協(xié)會的主席?可是,就是這樣的寫字高手,居然被派上寫標(biāo)語的活,拿來當(dāng)小工,真的有點(diǎn)大材小用。朱運(yùn)桐卻不計(jì)較,為了寫好標(biāo)語,他總是先在報(bào)紙上寫好字,然后弄來吹塑紙,疊在一起,用裁紙刀一筆一筆地劃,用細(xì)得如針的釘子或者糨糊把劃好的字再一筆一畫別在紅布標(biāo)上,紅底白字,看起來很有點(diǎn)意思。我第一次干這樣的活,劃字笨手笨腳,半天都弄不好,朱老師一點(diǎn)也不埋怨,而是手把手地教,耐心指導(dǎo),俗話說,熟能生巧,經(jīng)過幾次折騰,我劃字與粘字的技術(shù)有了長進(jìn),經(jīng)過我的擺弄,朱老師寫的字也躍然“布”上,看起來既美觀又有骨感。沒想到學(xué)會了這技術(shù),后來地區(qū)舉辦文藝匯演,或者舉辦體育運(yùn)動會,我和地區(qū)群藝館的黃德春同志,每次都是給朱運(yùn)桐老師當(dāng)助手。

因?yàn)殚L期合作,后來搞大型活動,或者參加四年一屆的云南省運(yùn)動會,都把我放在宣傳組,一般是朱運(yùn)桐老師當(dāng)組長,我當(dāng)副組長。朱運(yùn)桐老師十分謙和,會把宣傳組的工作安排得井井有條,對組里的工作人員很關(guān)心,后來有新聞記者加入宣傳組的行列,朱老師都關(guān)愛有加,比如地區(qū)電視臺的姜躍武、昭通日報(bào)社的朱德華、范云,昭通人民廣播電臺的馬麗梅,都對朱老師贊不絕口。

朱運(yùn)桐在地區(qū)群藝館,領(lǐng)著大家為地方文化事業(yè)做了很多有意義的事。最重要的一件事,是他們這一代文化工作者完成了十大集成的編纂工作。十大集成的編纂是一項(xiàng)十分浩大的文化工程,堪稱中國文化的萬里長城。那時候條件差,交通不便,采訪只有手寫心記,要完成這項(xiàng)工作,需要付出許多艱辛的勞動。按照上級要求,群藝館是主責(zé)單位。而朱運(yùn)桐作為群藝館館長,自然是第一責(zé)任人。接受任務(wù)后,朱運(yùn)桐先生迅速把全館的員工,還有圖書館的同志發(fā)動起來,組織起來,坐上前往各縣的班車,上山下鄉(xiāng),走訪地方藝人,訪談鄉(xiāng)村賢達(dá),搜集原始資料,把散落在民間的珍珠一顆一顆地揀拾起來,又整理編纂,形成了民間文學(xué)、民歌、山歌、音樂、舞蹈、曲藝等十多本集子,刊印行世,成為十分珍貴的文化瑰寶。這項(xiàng)工作的完成,凝結(jié)著若干文化工作者十多年的心血,也與朱運(yùn)桐先生身臨其境,身體力行,調(diào)度指揮,關(guān)系密切。

寫字似乎是朱運(yùn)桐每天的必修課。朱運(yùn)桐的辦公室在毛主席像廣場背后文化館的三樓上,朱老師只要有空,都要研墨疾書,有時是行書,有時是草書,有時是楷書,時而沉穩(wěn)端莊,時而筆走龍蛇。寫字也不擇紙筆,有時在宣紙上寫,有時在報(bào)紙上寫。他對自己的書法要求很高,即便是用宣紙寫的,稍為不滿意,就順手把寫好的字卷成一團(tuán),扔進(jìn)字紙簍里,沒有一點(diǎn)猶豫,這體現(xiàn)了朱運(yùn)桐對書法藝術(shù)的孜孜以求與執(zhí)著嚴(yán)謹(jǐn),這也是很多同仁喜歡朱運(yùn)桐的原因。他身為市書法家協(xié)會主席,業(yè)精藝湛,書法作品應(yīng)當(dāng)難求了,但朱運(yùn)桐卻與人不同,凡是有人向他索字,他一般不會拒絕,而是慨然允之,墨寶奉上,分文不取。這與當(dāng)今的若干所謂書法名家一字難求,或以價(jià)論字相比格格不入。

朱運(yùn)桐對地方文化的又一貢獻(xiàn),是把文化館的二樓辟為展室,供昭通書法繪畫愛好者舉辦展覽,每年都會有若干展覽在文化館展出,每當(dāng)有展覽,群賢畢至,觀者如堵,那里也成了地方文化人聚會之所。那個展廳啟用以來,利用率高,社會效果顯著,成了名副其實(shí)的公共文化平臺,一直沿用至今。

朱運(yùn)桐的嗜好,除書法外,還有幾樣。一是每天必須打的乒乓球,一是隨時扔不掉的煙,有時還與單位的同事下幾盤象棋,連圍棋也在下,臨退休時,還養(yǎng)蘭草,畫蘭花。

朱運(yùn)桐豁達(dá)樂觀,口無遮攔,對文藝界同仁,評頭論足,敢于揭短,但對方絲毫不以為意,足見朱運(yùn)桐的人品,與人無爭,又與人為善。

朱運(yùn)桐精力旺盛,好像一臺停不下來的機(jī)器,一直在運(yùn)轉(zhuǎn)著。但人命不古,天不假年。2004年,朱運(yùn)桐從市文化館館長的崗位上卸任,單位沒再安排他的工作,我們見面的時間就少了。后來,過了兩年,聽說朱老師患了病,是那種人見人怕的癌癥。偶爾也會見到朱老師,仍然十分健談,樂觀向上,好像根本沒有生病一樣,只有一樣,他把煙戒了。后來聽說地方上的醫(yī)生建議他做化療,再后來,聽說病情惡化,叫朱老師去做手術(shù)切除。沒有想到,這一次,醫(yī)生并沒有妙手回春,2007年冬天,病魔無情地奪去了朱運(yùn)桐的生命,也把朱老師的享年定格在63歲。

斯人已逝,過往如浮云。但在我眼里,朱運(yùn)桐一直沒走,每天拿起《昭通日報(bào)》,朱運(yùn)桐先生挺健清雅的書法藝術(shù)就會呈現(xiàn)在我的面前,如晤如面,一直激勵著我前進(jìn)。我們所能做的,是以朱運(yùn)桐先生為榜樣,勤勤懇懇,謙虛做人,認(rèn)真做事,使昭通文化薪火相傳。

作者?曹阜金