2020-09-01 09:42 來源:昭通新聞網(wǎng)

一

他叫巖邁,四十三歲,做了爺爺。

我們站在他的家門口,也就是“茶道布朗哥古茶坊”的門口東張西望。他家所在的曼糯大寨有一百二十戶左右的人家,位于曼糯山的中上部,往上是古茶園通往天空,往下則是幾十公里長的斜坡直抵瀾滄江邊。斜坡上,傳說中老虎成群的原始森林已經(jīng)蕩然無存,褐紅色的土壤在零星的雜樹、秋收后發(fā)黑的玉米稈葉和殘留著一半綠意的荒草間坦然暴露,散發(fā)著覲拜陽光時眩暈的色澤。瀾滄江的對岸就是人們說的“瀾滄山”,隸屬于普洱市瀾滄縣(即瀾滄拉祜族自治縣)。山是絕對的大山,巖邁說:“祖輩的人從曼糯大寨去普洱賣茶,需要三天左右的時間,而翻越這座山就得用去一天,而且時刻都得提防滾石、深淵和樹林中孤獨游蕩的孟加拉虎、野象和熊。”這山上堆滿了白云,仿佛墨綠色的群山之上又存在著白色的群山,一如真實之山的魂魄。宋仁宗慶歷八年,時任揚州知府的歐陽修,于蜀岡中峰筑堂,平視江南諸山,取堂名為平山堂。我今于曼糯大寨,站在巖邁的身邊,眼中、心頭也生出了“遠(yuǎn)山來與此堂平”的大象,可還是明白,古茶坊終究不是平山堂。詩詞與文人的骨頭筑堂,古茶樹與布朗人的神魂建坊,本無品質(zhì)參差,在不同的甚至是兩個平行的空間之內(nèi),它們分別成峰巔,但時間史與精神史肯定傾向于平山堂,而我們也不能對此心存質(zhì)疑。因為質(zhì)疑、否決、摧毀所產(chǎn)生的黑洞,即便時間也難以填空。

巖邁用手指指著斜坡上的五個地方說:“這五個地方曾經(jīng)是五座緬寺,但只留下了五口水井,其中一口水井名叫‘小和尚井’。五座寺廟不是毀于火災(zāi)或兵燹,幾十年前,有人讓筑廟的和塑佛像的人,親手拆除了廟宇和佛像。有布朗人的寨子必有廟宇,曼糯大寨沒有了,那五個地方重歸荒野,在五個寺廟里當(dāng)過小和尚的人,做過大佛爺?shù)娜耍蛟缫严墒牛虼勾估弦樱押坪剖幨幍淖訉O留在了沒有寺廟的浩浩蕩蕩的群山之中,生命與生活重新回到了它們的源頭。”

二

在勐海縣的茶山格局中,海拔一千三百米的曼糯山只有兩千多畝古茶林,產(chǎn)量十六噸左右,其規(guī)模甚至可以忽略不計。2003年春,當(dāng)巖邁到某茶廠請來幾位制茶師傅教人們采摘、殺青、揉茶、壓餅等工藝,這些外來的師傅這才發(fā)現(xiàn)這座迷霧籠罩的山岡上,不僅暗藏著好茶,還暗藏著勐海茶葉銷往內(nèi)地的一條秘密通道。而且,在與耄耋老人的交流中,他們還發(fā)現(xiàn),他們所傳授的技藝,曾經(jīng)是這座山上人人通曉的常識,無非是常識歸于塵土,他們才獲得了重新布道的機會。2005年,巖邁不滿足于原料銷售所獲得的微薄利潤,創(chuàng)建了曼糯茶山的第一個茶葉品牌“曼糯古茶”,自己壓餅向外銷售,帶著自己的茶餅,獨自闖蕩昆明、廣州、青島等一個個茶博會。至2011年,在“老班章”等勐海眾多如日中天的品牌縱橫天下的時候,其“曼糯古茶”,竟然在本縣舉辦的“茶王節(jié)”上摘得了兩項金獎和一項銅獎。“條索緊結(jié)黑亮、香氣高揚持久,杯底留香獨特,湯色金黃明亮、飽滿,苦、澀明顯綿長但回甘悠久,山野氣息強勁,葉底黃綠勻齊”,有此特點,曼糯古茶開始令人側(cè)目,價格也因此從幾十元一公斤飛漲到了現(xiàn)在的一千六百元左右一公斤。

在談?wù)摗奥垂挪琛碑惙逋黄鹬畷r,也許只有巖邁請來的那幾位制茶師傅領(lǐng)教到了進入時間迷宮后的山野文明的悲劇性。曼糯山所屬的勐往鄉(xiāng),現(xiàn)在看來,它仿佛西雙版納與普洱市之間群山里的一塊飛地,隱匿、沉默、鮮為人知,是大千世界背過身去才能看到的一個角落,而且是心臟邊的向內(nèi)的角落。可在兩千年左右的中緬伐附史上,它一直在“驃國”與“蒲甘國”內(nèi)附的交流畏途上扮演著瀾滄江南岸最后一站的重要角色。明代在緬甸設(shè)置緬甸、孟養(yǎng)、木邦、八百大甸、底馬撒、大古剌等宣慰使司,并同時在中緬邊境一帶設(shè)置孟密宣撫使司、蠻暮安撫使司、孟艮銜夷府、里麻長官司、茶山長官司、車?yán)镄渴顾镜取叭俊保峦惨恢笔擒嚴(yán)镄渴顾荆ㄝ牻裎麟p版納、普洱市和老撾部分地區(qū))瀾滄江之南(俗稱“江外”)廣大地區(qū)北上的重要驛站之一。清乾隆二十七年(1762),脫離傳統(tǒng)內(nèi)附格局的緬雍籍牙王朝在緬王莽繼覺的主持下,派兵進入云南九龍江和滾弄江的耿馬、孟定、車?yán)锏鹊兀魇栈R禮貢賦,挑起了歷史上著名的中緬“花馬禮戰(zhàn)爭”。這場戰(zhàn)爭開始時清政府不以為意,認(rèn)為只是“莽匪”對清王朝邊疆的普通騷擾而已,直至1765年12月21日云貴總督劉藻接到普洱鎮(zhèn)總兵劉德成、署普洱府知府達成阿關(guān)于緬軍入侵車?yán)锏募眻螅⒘畈繉偃φ鞣ィ@才標(biāo)志著“花馬禮戰(zhàn)爭”全面爆發(fā)。緬軍三路進犯,一路由勐龍滋擾九龍江,一路由勐捧、勐臘進兵橄欖壩,另一路則由勐海挺進勐往,直抵車?yán)锝憸娼破斩⒃逡环矫娑杰娪鶖常环矫嫔蠒。∫苍谄浣o劉藻的諭旨上批示:“此等丑類,野性難馴,敢于擾害邊境,非大加懲創(chuàng),無以警兇頑而申國法。劉藻等既經(jīng)調(diào)兵進剿,必當(dāng)窮力追擒,搗其巢穴,務(wù)使根株盡絕,邊徼肅清。恐劉藻拘于書生之見,意存姑息,僅以驅(qū)逐出境,畏威逃竄,遂爾茍且了事。不知匪徒冥頑不靈,乘釁生事,視以為常。前此阿溫、波半、扎乃古一案,未嘗不重治其罪,甫經(jīng)半載,仍敢怙惡不悛,即其屢擾邊界,已屬罪無可逭。此次若復(fù)稍存寬縱,難保其不再干犯。養(yǎng)癰貽患之說,尤不可不深以為戒。若將此傳諭劉藻知之。”(《乾隆朝上諭檔》)乾隆下諭,劉藻自然也縱馬三路迎抗緬兵,殊不知九龍江、橄欖壩兩路清軍連戰(zhàn)連捷,由何瓊、詔明浩和楊坤三將統(tǒng)領(lǐng)的勐往一線清軍,渡江冒進不說,還將兵械捆載而行,將弁徒手,掉以輕心,視“莽匪”如無物,大搖大擺地前去御敵。沒想到,軍隊剛至猛往,便遭到了“莽匪”的四面伏擊,明浩受傷,何瓊詔、楊坤下落不明,清軍大敗。“勐往潰敗”導(dǎo)致后來敗歸的何瓊詔等三將被斬,也致使云貴總督劉藻降職并羞愧地自刎于普洱,最為嚴(yán)重的是,它直接導(dǎo)致了這場戰(zhàn)爭成了持久戰(zhàn)。戰(zhàn)爭過程中,接任劉藻的陜甘總督楊應(yīng)琚也因“欺罔乖謬,不能任事”而被賜死;接任楊應(yīng)琚的伊犁將軍明瑞也在對緬戰(zhàn)場上身負(fù)重傷后引刀自殺;之后,接任明瑞的川陜總督傅恒則在戰(zhàn)爭結(jié)束前夕染病于緬,班師回朝后幾個月不治而亡。與此同時,清軍入緬作戰(zhàn)死亡兩萬人以上,馬匹損失六萬匹左右,清廷撥付軍需銀一千三百多萬兩……

“花馬禮戰(zhàn)爭”是一筆糊涂賬,緬方說自己大捷,清廷亦將其列入“十全武功”之列,說自己全面奏凱。以今天的視角來看,這場戰(zhàn)爭其實就是一柄雙刃劍,攔腰砍過,雙方都為此流出了幾萬噸的鮮血。而在評判戰(zhàn)爭過程中致命的戰(zhàn)役性節(jié)點時,“勐往潰敗”肯定應(yīng)該視為將清軍推入戰(zhàn)爭泥潭的第一塊滾石,也就是多米諾游戲中倒下的第一塊骨牌。攤開云南地圖,你就會發(fā)現(xiàn),瀾滄江由北向南一路劈山裂野,至普洱和西雙版納一帶,更是將國家版圖上花團錦簇的邊地活生生地切割成“江內(nèi)”和“江外”兩個區(qū)域,“江內(nèi)”依附于內(nèi)省,“江外”則毗鄰緬甸、老撾、越南。勐海一縣均在“江外”,孤懸之地也,而勐海之勐往鄉(xiāng),則處在勐海的最北端,隔江而望普洱。內(nèi)省人南下,過瀾滄江,踏上“江外”飛地,經(jīng)勐海而走夷方,第一腳必然踏到的就是勐往的土地,“驃國”人,蒲甘人,“江外”國民,由車?yán)锍弊撸巴L安、金陵、北京,勐往自然也是江外最后的驛站之一。因此,巖邁才會說:“祖上的人們背茶去普洱銷售,同時也有內(nèi)地人成群結(jié)隊地渡江而來,到勐往收茶。那些人到了勐往,一人隨身帶著一個布口袋,白天收茶,晚上就縮進布口袋里在路邊或街頭呼呼大睡。”著名的普洱茶專家彭哲也多次與我說過,在瀾滄江上沒有架設(shè)橋梁之前,民國乃至清代,地處“江外”的勐海和景洪等眾多茶山上的茶葉,很大一部分都是經(jīng)由勐往而銷往內(nèi)地的。天籽山主人李旻果祖上是思茅人,她一直在寫一本名為《老虎與茶》的書,敘述與重現(xiàn)她的爺爺趕著馬幫往來于思茅與勐海之間運茶的傳奇故事。老虎出沒于大江兩岸的山峰之間,出沒于勐往、勐拉和勐阿,爺爺和茶是幸存者……唯其如此,在民國時期,勐往曾設(shè)思普邊行政分局、殖邊分署、臨江行政區(qū)和臨江設(shè)治局等更替性機構(gòu),1949年一度設(shè)寧江縣府于此。

在彭哲與李旻果諸君的口述中,勐往和曼糯茶山,其風(fēng)云際會的畫卷之上,那明滅不休的人影,無論是走夷方的、戍邊的,還是逃亡的、販茶的、原生的,他們的身上無一不攜帶著茶葉,無一不飄蕩著茶香。“我始終認(rèn)為,那曼糯茶山上的布朗人,真正杰出的種茶人、制茶者,一代代往上推,只會是越往上的人越優(yōu)異,越往上的人越是與茶樹合二為一的,是茶神的兒子。茶道和茶技的傳承,越往下,漸漸地丟失了很多精髓,直至因為諸多的原因而失傳,今天的興旺,可以說是久旱之后龜裂的焦土上又生出新的生命……”彭哲說,隨之長嘆一聲。

三

勐往,《勐海縣志》云:“傣語地名,意為湖泊變成的平壩。”巖邁告訴我,應(yīng)該是“湖泊變成的長滿了稗子的平壩”更貼切。在布朗人的精神史上,平壩出現(xiàn)之前的湖泊是一座巨大的魚塘,人們以捕魚為生。某一天,釋迦牟尼從此路過,見人們在與大風(fēng)大浪的湖泊的搏斗過程中總是處于劣勢,生活品質(zhì)極其低下,便用手杖擊破了北岸上高聳的山脈,讓湖水流入了瀾滄江,在人們面前呈現(xiàn)出了一片金色的土地,而且,這片土地上長滿了稗子。那金色土地的旁邊,高高的山峰名為曼糯,上面長滿了古老的茶樹。在我們立于茶樹林間,眺望帶狀的勐往平壩時,巖邁神秘地告訴我:“看到這些茶樹,釋迦牟尼非常開心地笑了,并悄悄告訴我們布朗族的祖先:‘你們就住到那茶樹生長的地方去吧!’于是,我們布朗族人就一直住在曼糯山上,把長稗子的平壩留給了傣族人!”

古老的茶樹長滿了金葉子,布朗族人可以依靠它們繁衍生息,可他們的祖先在辟世之初未必知道,在分配應(yīng)許之地時釋迦牟尼其實一點也沒有偏心。那些交付給傣族乃至阿卡人的長滿稗子的土地,后來孕育出來的東方稻作文明,其給人類的貢獻甚至遠(yuǎn)大于茶葉文明。所謂“稗子”,乃是目前世界上碩果僅存的原生稻,是化石級的稻谷。肥沃豐饒的勐往壩子經(jīng)歷了長期的精耕細(xì)作,“稗子”顯然已經(jīng)很少見了,可在勐往一個名叫“野谷塘”的地方,卻有著一個面積三千畝的國家級“勐往野生稻保護區(qū)”。密林中、濕地里、山坡上,到處生長著藥用野生稻和疣粒野生稻,其崇高的科學(xué)價值、人文地位和生態(tài)人類學(xué)意義,使之一直是相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)無數(shù)學(xué)者心目中的圣地。簡化來說,當(dāng)河姆渡、良渚、屈家?guī)X、石峽和龍山等古老的稻作遺址,只能通過顯微鏡從炭化米中去尋找野生稻的 DNA,并以遺傳學(xué)的方法論去鑒別稻谷細(xì)胞質(zhì)內(nèi)葉綠體的遺傳因子DNA的酶切片中秈稻和粳稻之間的差異,進而繼續(xù)向時間的上游去搜索兩種稻物的祖先時,在西雙版納的照葉林中,在勐往的魚塘邊上,經(jīng)過了無數(shù)次進化與雜交的稻谷的祖先們,還在以最古老的血統(tǒng)生生不息地繁衍著,每一根幼苗坡土,天生就擁有著祖先的身份。

稻作起源學(xué),上世紀(jì)六十年代,日本稻作研究家渡部忠世根據(jù)野生稻的分布,水稻的原始品種和秈稻、粳稻的分化、演變,糯稻栽培圈和原始農(nóng)耕圈的關(guān)系,推論出“秈稻和粳稻以及其他種類的稻米都起源于阿薩姆?云南地帶”。他認(rèn)為稻作由此向長江中下游傳播,最后傳到日本。往南經(jīng)紅河、湄公河和薩爾溫江河谷傳至東南亞;往西經(jīng)布拉馬普特河傳到印度。其學(xué)說與佐佐木高明的“照葉樹林文化論”互相映照,成為當(dāng)時日本文化尋根熱潮中的顯學(xué),云南特別是西雙版納一帶也因此成為日本眾多文化學(xué)者魂牽夢縈的文化源頭。為了確認(rèn)野生稻的種類及其分布,觀察其變種,并了解自古以來栽培稻品種的性質(zhì),1982年11月上旬,佐佐木高明、渡部忠世、藤井知昭、田邊繁治、矢澤進、高橋徹和周達生等人前往西雙版納進行了短期的田野調(diào)查。因各種因素的限制,他們一行只能在景洪(隸屬于云南省西雙版納傣族自治州)周邊地區(qū)進行實地調(diào)查,但還是在南糯山半坡村和景洪曼廣龍村的山坡上、路邊上、水路中和水田里發(fā)現(xiàn)了疣狀野生稻和普通野生稻的身影,還在南糯山一戶哈尼人家的糧倉中發(fā)現(xiàn)了水旱未分化的冷山谷稻種。由此,渡部忠世更加堅信了自己學(xué)說的正確性,并在南方絲綢之路、茶馬之路、海上陶瓷之路等東亞文明走廊概念之外,提出了“稻米之路”這一概念。當(dāng)然,也就是在他們?yōu)槔^續(xù)夯實“稻米起源于阿薩姆?云南地帶”學(xué)說基礎(chǔ)而奔走的同時,他們的學(xué)說被中國學(xué)者嚴(yán)文明和王在德,乃至日本學(xué)者佐藤洋一郎和藤原宏志等人的研究成果推翻了。同樣是1982年,《農(nóng)業(yè)考古》雜志發(fā)表了嚴(yán)文明教授《中國稻作農(nóng)業(yè)的起源》一文,他認(rèn)為稻作文明的源頭是河姆渡,并且不可質(zhì)疑。其他中日學(xué)者均以河姆渡稻作遺址的諸多研究作為佐證,一場公案漸漸歸于平息。人們也又一次趨同于稻作文明由長江中下游反向傳播和向四周傳播的觀點,而視西雙版納的原生稻為活化石,并非文明之源。

汽車在勐往壩子無邊無際的甘蔗林中行駛,與勐往農(nóng)經(jīng)站負(fù)責(zé)人李金平聊天時,我提到了一個觀點:河姆渡稻作文明找不到鮮活的野生稻標(biāo)本作為古老文明的塔基,遠(yuǎn)在天邊的勐往野谷塘卻藏匿著眾多的文明的母體,這說明了幾個問題:一是這天邊的土地仍然如巖邁所言,處于創(chuàng)世之初莊嚴(yán)的模樣,文明的大江大河還沒有徹底毀滅它們的源頭;二是當(dāng)延伸至極端乃至迷失的文明,必須前往勐往這樣的地方來尋找自己的魂魄時,也許我們只能用釋迦牟尼來應(yīng)對一切;三是勐往乃至整個雨林地區(qū)在錯失諸多文明的發(fā)展機遇之后,如果又一輪的文明的崛起需要付出犁庭掃穴的代價,我們能否守住這神賜的樂土并同時能與時間同步?

汽車駛離平壩,開始沿盤山路奔向云朵。車窗外昔日生長茶樹的山丘,被一片片橡膠林所取代。富有戲劇性的是,幾年來國際國內(nèi)橡膠市場價格雪崩,眾多的橡膠林主人割膠之時,樹身上流出的是自己白色的血液,而茶葉價格卻鬼使神差般一路走高,古樹的、環(huán)保的普洱茶成為人們?nèi)粘I钪械木G葉徑。

……

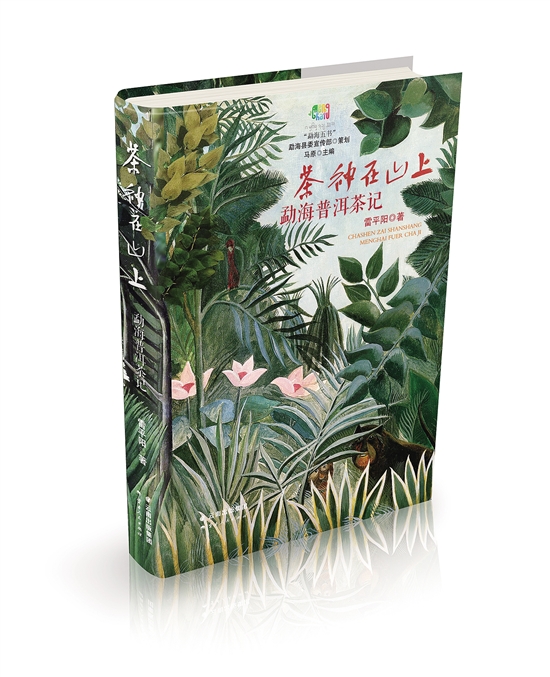

(選自雷平陽散文集《茶神在山上》,該作品于2020年6月由云南人民出版社出版)

作者:雷平陽

作者:雷平陽