2020-08-31 11:46 來源:昭通新聞網(wǎng)

一個(gè)源頭、一個(gè)會(huì)址、一個(gè)將軍

1960年英國前陸軍元帥蒙哥馬利訪華時(shí),曾用贊賞的口氣對毛澤東說道:“您指揮的遼沈、平津、淮海三大戰(zhàn)役,可以與世界上任何偉大的戰(zhàn)役相媲美。”毛澤東卻回答說:“三大戰(zhàn)役沒有什么,四渡赤水才是我的得意之筆。”

1935年中央紅軍長征途中的“四渡赤水”,這一次決定中國命運(yùn)的“得意之筆”,讓人們記住了中國版圖上,穿越滇、黔、川深山峽谷的赤水河。

1992年,云南省鎮(zhèn)雄縣。一群來自貴州省習(xí)水縣的人文學(xué)者在一個(gè)叫“滮水巖”的地方立下了“赤水河源”石碑,終極了赤水河源頭在何地之爭。至此,云南省昭通市與赤水河緊密連在一起。

2020年8月13日,從云南省鎮(zhèn)雄縣赤水源鎮(zhèn)銀廠村“滮水巖”出發(fā),“感恩紅色·走進(jìn)赤水”三省四市20余名媒體記者沿著赤水河的流向,經(jīng)云南省鎮(zhèn)雄縣、威信縣,貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)、金沙縣,遵義市匯川區(qū)、仁懷市、習(xí)水縣、赤水市,瀘州市古藺縣、敘永縣、合江縣,在赤水河523公里長的河岸,記錄了赤水河的美景美酒以及戰(zhàn)火歲月里史詩般的紅色往事。

這是2020年1月21日,習(xí)近平總書記考察云南聽取云南省委工作匯報(bào)會(huì)上的講話,它把每一個(gè)前來敬仰的參觀者帶到了紅軍在威信的那一段崢嶸歲月。

1934年10月,由于中央蘇區(qū)紅軍第五次反“圍剿”戰(zhàn)爭失利,中共中央、中革軍委被迫率中央紅軍實(shí)行戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)移,開始舉世聞名的長征。按照原定計(jì)劃,中央紅軍準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移到湖南西部同紅二、六軍團(tuán)會(huì)合,國民黨當(dāng)局察覺后,在贛南、湘粵邊、湘東南、湘桂邊構(gòu)筑4道封鎖線,安排重兵進(jìn)行堵截和尾追。紅軍為通過這4道封鎖線付出了慘重代價(jià),渡過湘江后,中央紅軍和中央機(jī)關(guān)人員由長征出發(fā)時(shí)的8.6萬余人銳減至3萬余人。

1935年1月15至17日,中共中央政治局在遵義舉行了擴(kuò)大會(huì)議。這次會(huì)議制定了紅軍的戰(zhàn)略方針,決定改變黎平會(huì)議關(guān)于在川黔邊建立根據(jù)地的決定,北渡長江,到成都之西南或西北建立根據(jù)地。由于軍情緊急,遵義會(huì)議只召開了3天,紅軍就不得不啟程。

遵義會(huì)議后,紅一方面軍根據(jù)中央政治局的決定,開始向川北進(jìn)軍,經(jīng)猿猴(今元厚)場、土城南北地區(qū)西渡赤水河,準(zhǔn)備渡長江北上。這時(shí),蔣介石為防止中央紅軍渡江入川同紅四方面軍會(huì)合,立即調(diào)集重兵,企圖堵?lián)艏t軍于川江南岸地區(qū)。由于敵情的變化,在“一渡赤水”后,紅軍改向川、滇、黔三省交界的云南境內(nèi)的扎西(今威信)地區(qū)集中。

云南省威信縣這片土地上留下了紅軍的足跡,一段紅色的歷史由此誕生,這里因“扎西會(huì)議”的召開,成為中央紅軍走向勝利的起點(diǎn)。

1935年2月5日至9日,中共中央政治局在威信縣境內(nèi)的水田寨花房子、石坎大河灘莊子上、扎西江西會(huì)館分別召開了會(huì)議,統(tǒng)稱“扎西會(huì)議”。

遵義會(huì)議雖然解決了紅軍的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)問題,雖然取消了“三人團(tuán)”,但博古在軍內(nèi)仍是軍委委員,由于常委沒有進(jìn)行分工,他仍然是中央的總負(fù)責(zé)人,根據(jù)一貫的黨管軍隊(duì)原則,只要博古繼續(xù)擔(dān)任中央總負(fù)責(zé)人,毛澤東正確的軍事指揮就不可能有保證,也談不上軍事指揮者的確立。因此,變換中共中央領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題成為最為迫切需要解決的問題。

扎西會(huì)議完成了遵義會(huì)議后的“常委分工”,推舉張聞天代替博古在黨內(nèi)負(fù)總責(zé),毛澤東為周恩來軍事指揮上的幫助者。同時(shí),鑒于國民黨在川西南重兵防守圍堵的惡劣態(tài)勢,改變遵義會(huì)議上原定渡江計(jì)劃,部隊(duì)迅速脫離四川追敵,向滇境集中,滇黔邊境為發(fā)展地區(qū),并爭取由黔西向東的有利發(fā)展。會(huì)議通過了《中共中央關(guān)于反對敵人五次“圍剿”的總結(jié)的決議》。遵義會(huì)議后,由張聞天負(fù)責(zé)根據(jù)與會(huì)各方討論情況起草《遵義會(huì)議決議》,決議第一次系統(tǒng)地總結(jié)并肯定了以毛澤東為代表的正確的軍事路線和戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)原則,批判了“左”傾領(lǐng)導(dǎo)人在軍事問題上的一系列錯(cuò)誤主張。

“扎西會(huì)議”完成了以“遵義會(huì)議”為標(biāo)志的中國革命偉大歷史轉(zhuǎn)變的一系列決策和部署,實(shí)現(xiàn)了中國革命的偉大歷史性轉(zhuǎn)折。習(xí)近平總書記的講話再次為“紅色扎西、勝利起點(diǎn)”的威信賡續(xù)好紅色基因、開啟威信高質(zhì)量跨越發(fā)展指明了前進(jìn)方向。

紅軍為期兩年的長征,雖然在威信縣境內(nèi)活動(dòng)時(shí)間不足半個(gè)月,但無論是奔流的赤水河、“一夫當(dāng)關(guān)、萬夫莫開”的兩合巖,還是承載著中國革命走向勝利新階段的水田寨花房子、石坎大河灘莊子上、扎西江西會(huì)館,威信的山山水水幾乎都留下了當(dāng)年紅軍的足跡,留下黨組織和紅軍隊(duì)伍的革命火種……

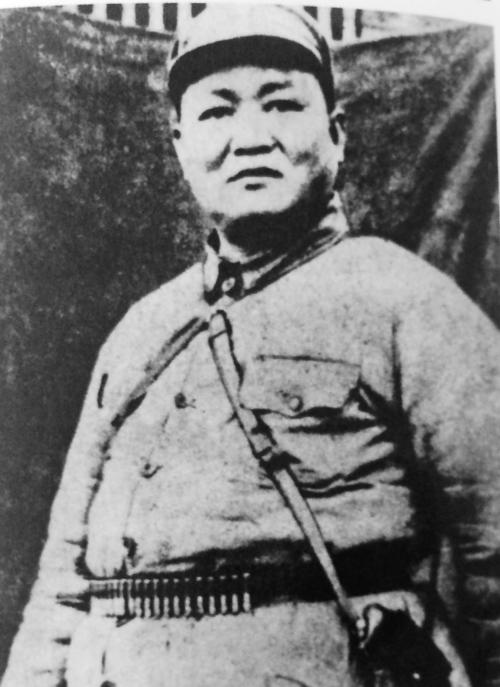

每一位革命先輩都值得后人記住和敬仰。而作為云南人、昭通人,最讓我們值得驕傲的是紅九軍團(tuán)軍團(tuán)長——羅炳輝。

羅炳輝是昭通彝良縣人,是1989年中央軍委確認(rèn)的中國人民解放軍33位軍事家之一(1994年又增加了3位),是云南籍唯一獲此殊榮的將軍。

羅炳輝從1929年7月加入中國共產(chǎn)黨之后,就由一個(gè)民主主義者轉(zhuǎn)變?yōu)楣伯a(chǎn)主義者,把自己的一生完全交給黨,獻(xiàn)身共產(chǎn)主義事業(yè),成為偉大的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士和無產(chǎn)階級革命家,成為一位被稱為“從士兵到將軍”的杰出軍事家。

他一生南征北戰(zhàn),效命疆場,馬革裹尸,中共中央認(rèn)定他是“立功尤著”的中國工農(nóng)紅軍、新四軍高級將領(lǐng),是譽(yù)滿天下的抗日名將。毛澤東評價(jià)羅炳輝“正派耿直”“在滇軍中是革命的”“戰(zhàn)爭經(jīng)驗(yàn)豐富,有軍事才能,很會(huì)打仗”,周恩來和江澤民題詞贊譽(yù)為“人民功臣”。

2009年9月14日,羅炳輝被評為100位為新中國成立作出突出貢獻(xiàn)的英雄模范之一。

“戎馬三十載,將軍滇之雄。反袁到北伐,起義贛江紅。抗日君邁進(jìn),飲馬江南北。蘇魯馳勁旅,日偽告潰滅。六載苦糾纏,疾病多磨折。革命不自惜,一朝痛永訣。”這是陳毅所寫《悼羅炳輝將軍》中的一節(jié),概括了羅炳輝奮斗的一生。

羅炳輝生前曾多次講過:“人生最快慰的是真正勇敢地犧牲個(gè)人一切利益,最熱忱努力拼命地為民族獨(dú)立、自由解放而斗爭,尤其是要為勞動(dòng)大眾的解放和利益,以真理、正義、公道,為人類的幸福而斗爭。”

他是這樣說的,也是這樣做的。

四渡赤水是紅軍長征途中的一場著名戰(zhàn)役,在這場戰(zhàn)役中涌現(xiàn)了一大批的重要人物,羅炳輝是其中名將之一。這些人物中包括共和國的兩代領(lǐng)導(dǎo)核心、3任國家主席、5任國防部長、7大元帥以及數(shù)百位將軍。經(jīng)過考證,數(shù)百位將軍中有開國大將6位、開國上將31位、開國中將100位以及開國少將385名。在“四渡赤水”戰(zhàn)役中,作為昭通人的羅炳輝將軍似乎隱身于這場戰(zhàn)役之外,但所率領(lǐng)的紅九軍團(tuán)卻發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

四川省古藺縣二郎灘,是中央紅軍長征四渡赤水戰(zhàn)役二渡、四渡重要渡口。

自紅軍“一渡赤水”召開扎西會(huì)議后。1935年2月10日,中央軍委正式發(fā)出迅速脫離滇川敵側(cè)擊,離開扎西向雪山關(guān)進(jìn)軍,回師黔北的指示。此時(shí),川滇敵軍很快又從南北兩面向扎西逼近。紅軍在正確軍事路線的指引下,決定暫緩執(zhí)行北渡長江的計(jì)劃,揮師東進(jìn),采取高度機(jī)動(dòng)靈活的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù),在川滇之?dāng)澈蠂H,從敵軍空隙間穿插出去,于2月18日至21日從太平渡、二郎灘“二渡赤水”。

紅軍二渡赤水,回師黔北,完全出乎蔣介石的意料。25日,紅五、紅九軍團(tuán)在桐梓以北地區(qū)阻滯川軍,紅一、紅三軍團(tuán)進(jìn)攻婁山關(guān)及其以南地區(qū)的黔軍,相機(jī)奪取遵義。當(dāng)晚,紅三軍團(tuán)攻占婁山關(guān)。28日晨再占遵義。遵義戰(zhàn)役從24至28日,歷時(shí)5天,紅軍連下桐梓、婁山關(guān)、遵義,共擊潰和殲滅國民黨軍2個(gè)師又8個(gè)團(tuán),俘敵約3000人。這是中央紅軍長征后最大的一次勝利。

3月5日以后,中央紅軍以紅九軍團(tuán)在桐梓、遵義地區(qū)吸引川軍向東,主力由遵義地區(qū)西進(jìn)白臘坎、長干山(今長崗)尋機(jī)作戰(zhàn)未果。15日,紅軍主力進(jìn)攻魯班場之第2縱隊(duì),因其3個(gè)師密集一起,攻擊未能奏效,而援軍第1縱隊(duì)已進(jìn)至楓香壩地區(qū)。紅軍遂轉(zhuǎn)兵北進(jìn),于3月16日至17日在茅臺及其附近“三渡赤水”,重入川南。蔣介石以為紅軍又要北渡長江,急忙調(diào)動(dòng)重兵圍堵。

紅軍突然又揮師東進(jìn),折返貴州,于3月21日晚至22日經(jīng)二郎灘、九溪口、太平渡“四渡赤水”。26日,進(jìn)至遵義、仁懷大道北側(cè)干溪、馬鬃嶺地區(qū)。27日,紅九軍團(tuán)由馬鬃蛉地區(qū)向長干山方向佯攻,引國民黨軍北向;主力繼續(xù)南進(jìn),于28日突破鴨溪至白臘坎間國民黨軍封鎖線,進(jìn)至烏江北岸的沙土、安底等地。31日,經(jīng)江口、大塘、梯子巖等處南渡烏江。4月2日,中央紅軍以一部兵力佯攻息烽,逼近貴陽。4月4日,紅九軍團(tuán)在打鼓新場以東老木孔擊潰黔軍5個(gè)團(tuán),殲其2000余人。至此,中央紅軍巧妙地跳出了國民黨軍的合圍圈,將蔣介石的幾十萬軍隊(duì)甩在烏江以北。

四渡赤水之后,中央紅軍主力趁滇軍東調(diào)增援貴陽之際,乘虛進(jìn)軍云南,并于5月9日,在皎平渡、洪門渡渡過金沙江。與此同時(shí),活動(dòng)在烏江以北地區(qū)的紅九軍團(tuán),也從會(huì)澤以西的樹桔、鹽井坪過金沙江。

至此,中央紅軍完全擺脫了優(yōu)勢敵軍的追堵攔截,粉碎了蔣介石圍殲紅軍于川、黔、滇邊境的計(jì)劃,取得了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移中具有決定意義的勝利。

郭毅介紹,在“四渡赤水”戰(zhàn)役乃至在紅軍長征中,在軍團(tuán)長羅炳輝的指揮下,紅九軍團(tuán)憑借善于穿插迂回、機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)的優(yōu)勢,時(shí)而繞到敵軍背后攻其外圍,時(shí)而長驅(qū)直入打其指揮部,多次擔(dān)負(fù)側(cè)翼掩護(hù)任務(wù),以善于單獨(dú)執(zhí)行作戰(zhàn)任務(wù)而著稱,多次為紅軍主力順利脫險(xiǎn)爭取了時(shí)間,是機(jī)動(dòng)靈活性最強(qiáng)的一支部隊(duì)。

紅九軍團(tuán)利用其擅長游擊戰(zhàn)的優(yōu)勢來回穿梭,分散了國民黨軍隊(duì)追堵中央紅軍的兵力,周恩來多次稱贊他們是響當(dāng)當(dāng)?shù)摹皯?zhàn)略騎兵”部隊(duì)。

8月26日,從云南省鎮(zhèn)雄縣赤水源鎮(zhèn)銀廠村“滮水巖”出發(fā)的第14天,“感恩紅色·走進(jìn)赤水”三省四市媒體記者抵達(dá)瀘州市合江縣赤水河入江口。兩岸多懸崖峭壁、灘險(xiǎn)激流的的赤水河至此與長江相遇,它以一個(gè)清澈形象融入長江。

每一個(gè)人都是時(shí)代這條河流里的一朵浪花,推動(dòng)著河流的走向。因此,作為赤水河源頭的昭通,作為革命老區(qū)的昭通,無論是1935年“扎西會(huì)議”,還是“人民功臣”羅炳輝將軍,這些昭通事與昭通人,他們所承載著的精神和赤水河一樣奔騰不息。

(昭通日報(bào)全媒體記者 易盛芳??文/圖)

(昭通日報(bào)全媒體記者 易盛芳??文/圖)