2020-09-03 10:31 來源:昭通新聞網

遇見土城,在2020年一個秋日的午后。

遇見土城,在2020年一個秋日的午后。

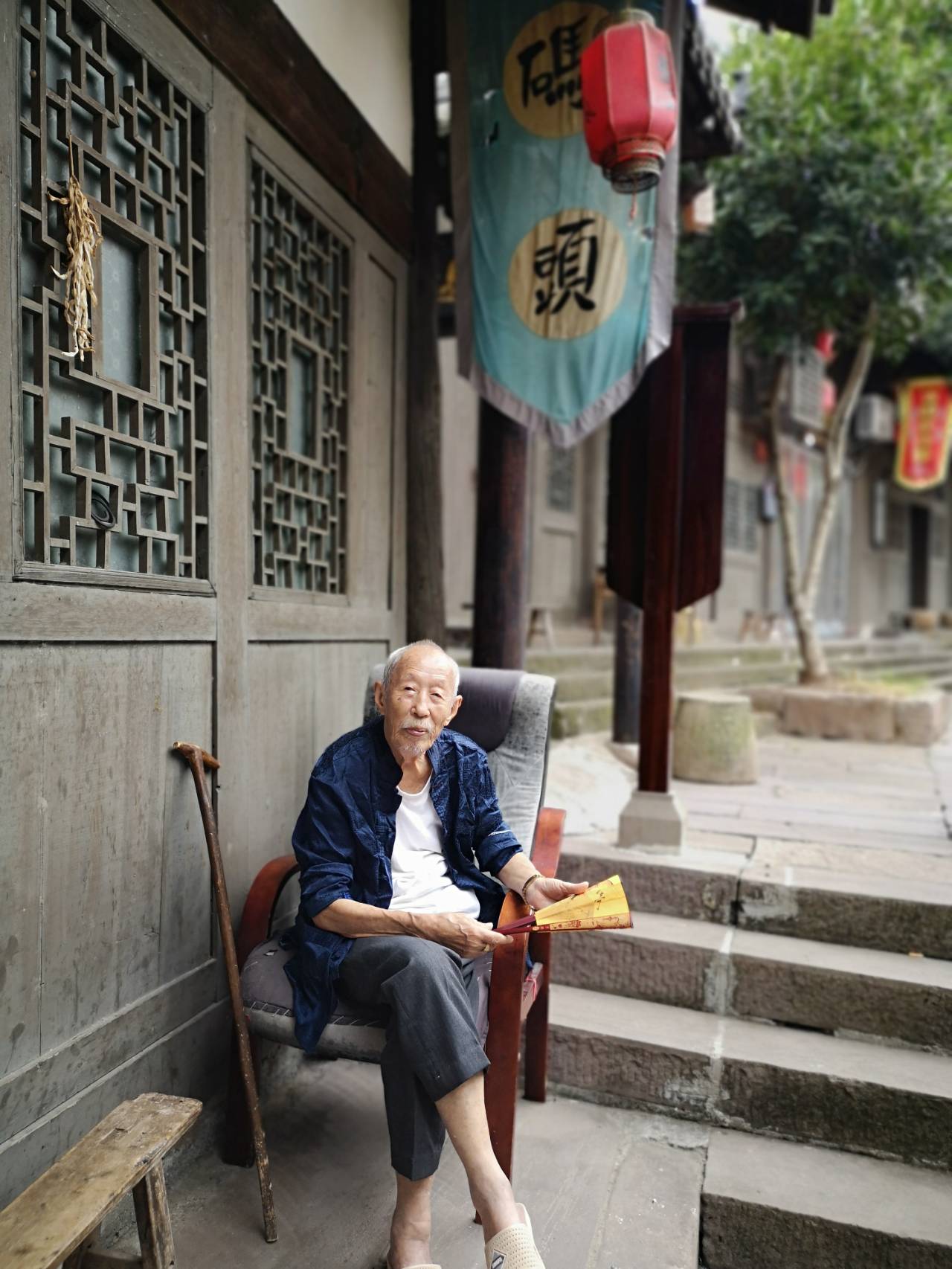

青磚黛瓦,土墻木屋,雕花門窗,深街古巷……陽光從頭頂輕瀉下來,讓這個千年古鎮(zhèn)在光影交替的虛實之間變得韻味十足。老街兩旁,人們或喝茶聊天,或樹下納涼,或坐在藤椅上閉目養(yǎng)神,或凝望某個角落靜靜地發(fā)呆……遠離商業(yè)化帶來的功利與喧囂,能夠讓心靈徹底安靜下來,這就是土城與其他古鎮(zhèn)最大的不同。

當地人說,土城是一座與赤水河一樣神秘而古老的城。河有多少年,土城就有多少年。據史書記載,公元前156—公元前87年,漢武大帝攘夷拓土,在西南邊疆先后建立了包括土城在內的七個郡。于是,土城便成了赤水河流域一個記載著中國千年歷史文明的重要符號。

而記錄土城滄桑與繁華的,要從“鹽”這種潔白的晶體開始。

貴州不產鹽。作為食之必需,“川鹽入黔”就成了當時官方和百姓生活最要緊的事情。元朝至順二年(1331年),朝廷詔令四川以鹽供黔。當時赤水河航運僅在下游平緩地區(qū),川鹽從合江轉船,至鰱魚溪改陸路,由人背馬馱,翻崇盤,越七里坎,沿赤水河至土城再到茅臺以上地區(qū)。想想,這樣的事情在交通運輸四通八達的今天,真有點不可思議,而當時貴州人吃鹽的境況就是如此艱難。也許,正是因了這樣的艱難,才成就了土城作為鹽運要道的輝煌。據說,鼎盛時期,土城的鹽號多達十余家。我們駐足在一處鹽運陳列館,看到了墻上很多斑駁的老照片,碼頭、纖夫、商號、鹽幫……一幅幅、一幕幕,依然在訴說著土城鹽運的往事與辛酸。

“那是鹽商與船工,在吆喝和叫賣聲中,譜寫著誠實不欺的音符,土城的土 、智慧的土。”這是著名作家何建明為土城寫下的文字。 透過這些文字,我們仿佛窺見了土城遙遠的過去。這小小的一個古鎮(zhèn),因為鹽運而開啟與外界的交流之門,想必當年一定是長街五里,商賈云集,河岸碼頭,熙來攘往,煞是熱鬧。

在土城,除了過去商業(yè)文明的繁盛,當然還有一場重要的戰(zhàn)役讓人不能遺忘,那就是發(fā)生在離土城4公里處的青杠坡戰(zhàn)役。在相關史料中,我看到了這樣的描述:1935年1月24日,紅一軍團占領土城后,進至黃陂洞、復興場受挫。紅軍主力陸續(xù)抵達土城。川軍劉湘一面調重兵封鎖長江,一面派八個旅向松坎、溫水、赤水、敘永、合江一線推進。27日,郭勛祺部尾追至青杠坡與紅軍后衛(wèi)交火。此時紅軍前有阻敵,后有追兵,軍委決定在青杠坡殲滅尾追的郭勛旗部4個團。28日晨,戰(zhàn)斗打響,毛澤東等到青杠坡附近的大埂上指揮。由于判斷敵情有誤,敵參戰(zhàn)部隊實為8個團,且還有增援部隊趕到,我軍部隊陣地被突破。危急關頭,朱德、劉伯承親上前線指揮作戰(zhàn),毛澤東、周恩來命令干部團發(fā)起沖鋒,奪回陣地,同時電令紅二師從元厚火速回援。經過反復爭奪,紅軍占領主陣地營棚頂,由于敵情發(fā)生變化,未能達到殲滅尾追敵人的目的,紅軍傷亡3000余人,殲敵3000多人。毛澤東等當機立斷,指揮紅軍撤出戰(zhàn)斗,改變行軍路線,西渡赤水河。

青杠坡戰(zhàn)役是遵義會議后毛澤東指揮打的第一仗,是四渡赤水的發(fā)端之役,是共產黨軍事史最能展現領導人英雄氣概的一幕——中國共產黨后來的兩代領導核心、三任國家主席、一任國務院總理、五任國防部長、七位元帥、一百多名將軍,當時全部集中在這個不足2平方公里的葫蘆形隘口中浴血鏖戰(zhàn)……

時光未央,歲月靜好。今天,青杠坡的硝煙早已散盡,這片被紅軍鮮血染紅的土地上長滿了郁郁蔥蔥的樹木。而長眠于此的3000多名紅軍將士,也化作了眼前巍然聳立的紀念碑。紀念碑前,我們肅立、默哀,表達對先烈的追思和紅軍精神的敬仰。此時,有音樂響起,應該是電影《黃河絕戀》中的主題曲“夕陽山頂”吧,伴著這凄美的小提琴聲,四渡赤水紀念館講解員為我們帶來了詩朗誦《他們的名字》。青杠坡周遭蔓延著一種悲壯而震撼的情緒,一個個英雄的面容仿佛又鮮活于腦海,我聽到了眼淚被風吹走的聲音。環(huán)顧四周,茫茫蒼山,清風徐徐,青杠坡愈加莊嚴、肅穆。

有句話講,忘記過去,意味著背叛。是的,今天的生活來之不易,特別是身處當今這個浮燥的年代,想想那些年的那群人和他們所經歷的千難萬險,所走過的萬水千山,除了敬仰,我們沒有任何理由忘記這段歷史,忘記這些為革命做出巨大犧牲的紅軍烈士。我們知道,追逐一個夢,或許需要三年五載;而堅守一種信仰,卻需要一輩子,需要一代又一代人的接續(xù)奮斗。

我們總是讓自己走得太遠,遠得找不到回去的方向,遠得回首只見蒼茫。而土城的時光,仿佛從未老去,一如既往地樸實,無須與外界爭寵,也不會為任何人改變初衷。這片土地,神圣得令人敬畏,又安靜得讓人感動。

遇見土城,敬仰土城,不僅因為這里安靜閑適的時光,還有一種史詩般永存心底的紅色風景!