2021-02-24 17:27 來源:昭通新聞網(wǎng)

長征的傳奇故事

一直為人們傳頌

紅軍的英勇事跡和光輝形象

深深地銘刻在各族人民群眾的心里

1935年5月3日至9日,紅軍成功巧渡金沙江,擺脫了數(shù)十萬國民黨軍的圍追堵截,順利實現(xiàn)北上抗日的偉大戰(zhàn)略轉移。

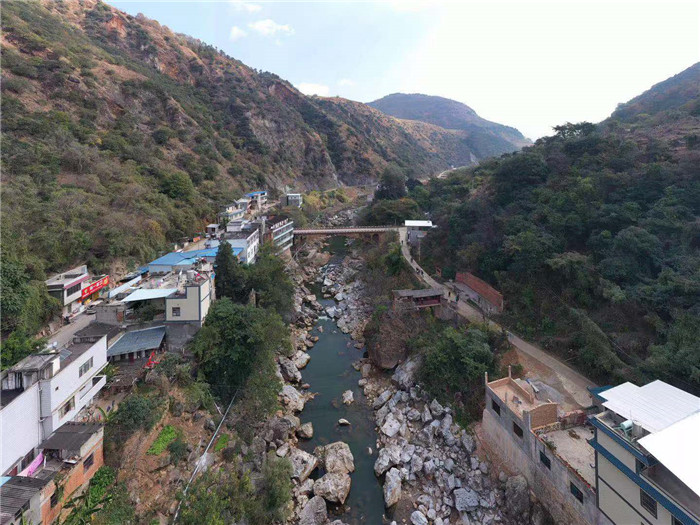

金沙江水奔流,兩岸群山巍峨聳立。隨著烏東德水電站的下閘蓄水,渡口如今已被淹沒成為庫區(qū),而那傳奇將永遠被歷史銘記。

日前,慶祝中國共產黨成立100周年“奮斗百年路啟航新征程”大型主題采訪活動,走進昆明市祿勸彝族苗族自治縣皎平渡鎮(zhèn)皎平渡口,循著紅軍長征的光輝足跡,感悟百折不撓的革命精神和所向無敵的英雄氣概。

今天

云南日報“奮斗百年路 啟航新征程”專欄

用整版報道

帶大家一起去看看

那段驚心動魄的渡江傳奇

這是一場驚心動魄而又出其不意的戰(zhàn)役——

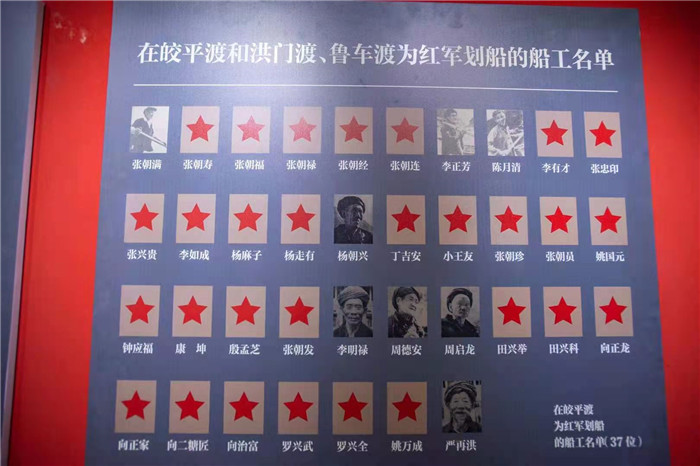

6條船、37名船工,7天7夜,3萬多紅軍在祿勸縣皎平渡口,巧渡天塹金沙江,不費一槍一炮,未掉一人一馬,擺脫了數(shù)十萬國民黨軍隊的圍追堵截,完成北上抗日的戰(zhàn)略總部署,實現(xiàn)史無前例的戰(zhàn)略大轉移。

這是一場“神來之筆”的經典戰(zhàn)例——

通過聲東擊西、“調虎離山”等計策,充分顯示了黨中央的軍事智慧和勇往直前的革命精神。

這是紅軍長征壯麗史詩中的一個動人篇章——

讓云南各族人民認識和了解了中國共產黨領導的紅軍是一支為了追求崇高理想而不怕流血犧牲的軍隊,是我們老百姓自己的軍隊,革命的火種很快在這里播撒和燃燒。

沿著盤山公路,尋訪紅軍長征足跡,翻過一道道山嶺,來到皎平渡口。這里群山聳峙,江水清澈碧綠,當年驚心動魄的渡江傳奇浮現(xiàn)眼前。

在舉世聞名的中國工農紅軍二萬五千里長征中,中央紅軍在毛澤東、周恩來、朱德的率領下,四渡赤水,南渡烏江,威逼貴陽,調出了滇軍,繼而西出云南,佯攻昆明。

1935年4月29日,中革軍委在尋甸魯口哨發(fā)布了《關于我軍速渡金沙江在川西建立蘇區(qū)的指示》,即以一軍團為左路,軍委縱隊為中路,三軍團為右路,五軍團殿后掩護,向金沙江邊急進。

金沙江是長江的上游,從海拔五六千米的昆侖山南麓、橫斷山脈東麓奔騰而下,一瀉千里,水流湍急,難以徒涉,是紅軍北上的一大險關。

5月1日凌晨,紅軍渡江先遣隊百里長途奔襲皎平渡口,將越過天塹金沙江的主動權掌握在了自己手里。

在中央紅軍大部隊搶渡金沙江前,為使3萬多紅軍有序搶渡約200米寬、江水洶涌的金沙江,中革軍委任命中央縱隊司令員劉伯承、政委陳云分別擔任渡江指揮部司令員和政委,并在祿勸縣團街召開大會,頒布了《渡河守則》。

從5月3日晚至9日止,中央紅軍大部依靠6只木船,在當?shù)?7名船工的幫助下,奮力擺渡7天7夜,晝夜渡江,從祿勸皎平渡口順利渡過金沙江天險。待國民黨軍隊追趕至江邊時,紅軍早已渡畢毀船,直逼川康重鎮(zhèn)會理。

“37名船工用6條木船,每船有6名船工,3人一班,來回劃10次換一班,歇人不歇船,晚上兩岸點起大火堆。”皎平渡村委會原書記毛洪銀介紹,聽老船工說,紅軍對船工很優(yōu)待,每人每天給5塊大洋,一天管六頓飯,頓頓有肉,而紅軍部隊官兵只吃稀飯。

“將軍石在那個地方,當年總參謀長劉伯承就站在那塊大石頭上指揮,每條船上有編號,過江的部隊很守規(guī)矩,一點都不亂。”毛洪銀指著水面說。

江河不會忘記,山川不會忘記。渡江夜晚燃起熊熊火焰,照亮了暗夜沉沉的江面,照亮前行的路。

隨著中國第四大水電站——烏東德水電站的建成發(fā)電,當年的渡口成為庫區(qū),兩岸的巖洞、將軍石已淹沒在水底,但長征精神在這里永不消失,紅軍的故事在這里口口相傳。

祿勸縣委黨史研究室主任李迎春介紹,紅軍長征兩次經過祿勸,留下了“部署奪取皎平渡”“石板河阻擊戰(zhàn)”“激戰(zhàn)鐵索橋”等壯烈故事,聶榮臻元帥為之題字“革命勝地,山川增輝”。

“紅軍對待老百姓的友善,以及部隊的嚴明紀律,驚人的意志和過人的膽識,給老百姓留下了深刻印象,這也是為什么1936年紅軍第二次過祿勸時,老百姓自發(fā)地幫紅軍帶路、舂米、燒火做飯,共產黨和紅軍在長征中贏得了民心。”李迎春說。

紅軍長征過祿勸,經過的大部分地區(qū)都是少數(shù)民族聚居區(qū),接觸了彝、苗、傈僳、傣等多個少數(shù)民族。所到之處通過采取贈送革命書籍、發(fā)布布告、描繪壁畫、書寫標語、演唱歌曲、說唱歌謠等形式開展宣傳,解除各民族群眾對紅軍的疑懼,增加對共產黨的了解,啟發(fā)了各民族群眾的階級覺悟和斗爭精神,促使各民族群眾在紅軍長征過程中自覺自發(fā)地幫助紅軍、加入紅軍。

中央紅軍渡江北上后,皎平渡的船工們還傳唱著《想紅軍》的歌謠:“睡覺做夢想紅軍,紅軍個個笑盈盈;親親熱熱叫老板,和我就像一家人;打倒土豪分田地,幫我窮人挖窮根;醒來不見親人面,眼淚汪汪喉嚨哽。”

位于杉樂村“將軍樹”旁的“祿勸杉樂紅軍長征紀念館”,通過文字、雕塑、舊物、文件、圖片、影像等展示了那段艱苦卓絕的英雄歷程。當年的舊照片、泛白的紅軍服、磨破的草鞋、斑駁的軍號、打滿補丁的舊木船……睹物思情,仿佛回到那段崢嶸歲月。

大山是紅軍擺脫敵人的天然屏障,但也成了當?shù)匕l(fā)展的阻礙。近年來,祿勸彝族苗族自治縣各族兒女弘揚長征精神,啟動了脫貧攻堅的“新長征”。

山上種起花椒樹,山腰是板栗樹;每到冬春之交,岔河臍橙、烏東德西柚、中屏轟隆隆黃果等水果一果難求;“電商+龍頭企業(yè)(合作社)+農戶”的直采直銷模式,助力當?shù)剞r特產品等飛向更廣闊的市場……祿勸各族干部群眾在脫貧攻堅“新長征”中,勠力同心、艱苦奮斗,決戰(zhàn)貧困、決勝小康,各項事業(yè)更加紅紅火火。

祿勸葡萄

“紅軍長征精神鼓舞著我,我和同事每天起早貪黑進村入戶,5年來,我走遍全部146個村小組,也見證了村民生活的巨大變化。”皎平渡鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長朱尤睿說,5年來全鎮(zhèn)共投入扶貧資金4億多元,通過基礎設施建設、人居環(huán)境改善、產業(yè)扶持,日子越過越甜。全鎮(zhèn)人均收入從2015年的不到4000元,提高到2020年的10000余元。

2019年,祿勸縣經過5年的攻堅克難,實現(xiàn)脫貧摘帽。到2019年底,祿勸縣建檔立卡貧困人口25954戶91296人全部脫貧,115個貧困村全部出列,貧困戶人均可支配收入達8907.02元,最高的達48768.06元。

“依托皎平渡口眾多紅軍長征遺跡、遺址和紅軍長征文化紀念館,這里將開發(fā)紅色文化旅游,過兩年來這里,又將是一個新面貌。”朱尤睿介紹,鎮(zhèn)里正在規(guī)劃投入資金建設游客中心,將沿著紅軍走過的山路修建棧道,棧道從杉樂村直達渡口,讓不遠千里慕名而來的游客能親身體驗感悟紅軍走過的崎嶇山路。

追憶紅軍長征的光輝歷史,緬懷革命先輩的不朽功勛,當?shù)馗髯鍍号^承光榮革命傳統(tǒng),弘揚偉大長征精神,不忘初心、奮勇前行,在實現(xiàn)中華民族偉大復興的新長征路上,不斷從勝利走向新的勝利。

探訪

祿勸彝族苗族自治縣翠華鎮(zhèn)因壩子四周山色蒼翠而得名,是遠近聞名的“糧倉”。1935年、1936年紅軍長征兩過翠華,留下了毛主席長征路居舊址、周恩來暨干部團長征路居舊址(白家大院)、田心村紅軍籌糧廣場、鐵索橋等一批紅色遺址。

在這些紀念館和戰(zhàn)斗遺址遺跡里

一草一木、一房一物

記錄著老一輩無產階級革命家

在云南為人民解放英勇奮斗的光輝歷程

蘊含著他們

艱苦奮斗、不屈不撓、一往無前的革命精神

值得后世時刻銘記和永遠珍惜

現(xiàn)在的樣子<<<<<

推開一座普通院落的院門,簡樸整潔,幾棵松柏高聳入云。“這里就是當年毛主席住過的房屋,房屋里面還原樣擺放著毛主席用過的木床、木桌和馬燈,這些都是我們的‘寶貝’。”翠華鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心主任李朝東介紹,毛主席路居舊址現(xiàn)已設立為“中國工農紅軍長征毛主席路居紀念館”,每年有上萬人慕名前來參觀。

過去的故事<<<<<

1935年5月1日,中央軍委縱隊從柯渡出發(fā),經雞街進入祿勸到達翠華小倉,紅軍總部在小倉村駐扎,毛澤東主席路居翠華鎮(zhèn)界牌村汪姓老鄉(xiāng)家中,用門板搭床,用一張四方桌辦公。周恩來副主席和紅軍總部住宿在界牌村“白家大院”;朱德總司令住宿于小倉街“李家大院”。干部團團長陳賡在田心、山腳召開了“渡金沙江籌糧動員大會”,紅軍總部在“白家大院”辦公,紅軍食堂設在界牌打糧場。電話線從小倉李湘家分別拉到界牌、大松園、蘇家營、田心等村。晚上傳出“嘟嘟嘟”和“嗒嗒嗒”的收發(fā)電報聲。

當天,軍委副主席周恩來向劉伯承率領的渡江先遣隊正式布置了搶占皎平渡的任務,并作了動員。當晚,劉伯承率干部團三營附一個工兵連,作為渡江先遣隊,從小倉街連夜出發(fā),急行軍趕往皎平渡搶奪渡口。

過去的故事<<<<<

距離界牌村10公里處,普渡河奔騰咆哮著,兩岸懸崖壁立,這里地勢險要,是通往金沙江邊的重要通道,一座鐵索橋連接了兩岸。

1936年春,紅二、六軍團在賀龍、肖克率領下,準備沿中央紅軍線路向皎平渡進軍北渡金沙江,4月8日,紅二軍團準備在普渡河上游過河,紅二軍團到了頭哨停止前進,先頭部隊到達普渡河東岸和鐵索橋附近,與埋伏在橋頭的國民黨工兵大隊發(fā)生激戰(zhàn)。在鐵索橋戰(zhàn)斗中,紅軍共犧牲79人,四師政治部主任肖令彬、師參謀處張主任、十團二營五連指導員光榮犧牲,長眠在普渡河畔的青山之中。

現(xiàn)在的樣子<<<<<

為了緬懷在這次戰(zhàn)斗中壯烈犧牲的革命先烈,當?shù)卣谄斩珊予F索橋橋頭建立了紅軍烈士紀念碑、紅軍烈士墓。“紅軍烈士紀念碑”幾個紅色大字在陽光下熠熠生輝,鐵索橋頭的石刻浮雕再現(xiàn)了當年這場戰(zhàn)斗的紅軍沖鋒陷陣、浴血奮戰(zhàn)的英雄史詩。

如今,在鐵索橋旁,早已建起了一座公路石拱橋,昔日的天塹如今變?yōu)橥ㄍ尽?/span>

省委黨史研究室一級調研員陳祖英

保護利用好革命遺址

80多年前,中國共產黨及其領導的工農紅軍,為了粉碎國民黨軍隊的軍事“圍剿”,保存有生力量,實現(xiàn)北上抗日,懷著偉大的共產主義理想,進行二萬五千里長征。長征,這一驚天動地的革命壯舉,是中國共產黨和紅軍譜寫的壯麗史詩,是中華民族偉大復興歷史進程中的巍峨豐碑。

云南是紅軍長征經過的重要省份之一,是中央紅軍和紅二、紅六軍團兩路紅軍長征經過的地方,也是紅軍取得戰(zhàn)略轉移決定性勝利的重要地區(qū)。1935年2月至5月,中央紅軍兩進兩出云南,在毛澤東正確軍事路線指引下,3萬多中央紅軍分別從云南祿勸的皎平渡、洪門渡、魯車渡和東川的樹桔渡渡過金沙江,擺脫了國民黨幾十萬軍隊的圍追堵截,取得戰(zhàn)略轉移中具有決定性意義的勝利。時任中央政治局常委的陳云同志稱“紅軍之渡金沙江為自離江西以來,最險要亦最得意之事”。

在長征中,紅軍用自己的行動和思想贏得了云南人民的信任和支持。兩路紅軍長征經過云南當時的33個縣境,攻克21座縣城。云南各族人民以各種方式無私幫助紅軍,為紅軍長征的勝利作出了巨大貢獻。

一個遺址的存在必然聯(lián)系著一段刻骨銘心的真實歷史,銘記著一個個真實的歷史人物和他們可歌可泣的感人故事。紅軍長征沿途留下許多長征遺跡、遺址、遺物,是重要的歷史見證,也是革命先輩留下的寶貴財富。

這些革命遺址的保護開發(fā)和利用,成為今天我們堅定文化自信、教育后代、激勵斗志的生動教材和寶貴精神財富。

祿勸縣委黨史研究室主任李迎春

這是寶貴的紅色文化遺產

在偉大的長征途中,紅軍長征兩次經過祿勸。經過調查研究發(fā)現(xiàn),紅軍在祿勸行經14個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、65個村委會、311個自然村,住過84個村寨,歷經12天,行程985華里。紅軍在縣境內犧牲遺址有37處,犧牲紅軍148人。縣內有139人為紅軍帶路和幫助紅軍,有41人參加紅軍隊伍。

在長征途中,一次次艱難險阻、一場場激烈戰(zhàn)斗,紅軍戰(zhàn)士用鮮血和生命,鋪就一條通往勝利的道路。紅軍長征過祿勸,促進了當?shù)馗髯迦嗣竦恼斡X悟,使共產黨的主張在民族地區(qū)產生了深遠的影響,指引著各族人民求解放的道路。

紅軍留下的紅色文化遺產、長征精神,對全縣各族人民在以后的歷次革命斗爭中產生了積極的影響和推動,也為當?shù)匮芯考t色文化留下了寶貴的遺產。

理想信念激勵前行

譚雅竹

隨著烏東德電站下閘蓄水,祿勸彝族苗族自治縣皎平渡口一派高峽出平湖的景象。封存在水下的,是80多年前的長征遺跡。如今波瀾不興,但臨水而立,80多年前搶渡金沙江的驚險一幕猶在眼前,紅軍正是在這里完成了驚險一躍。整整7天7夜,江面上火把高燃,37名船工日夜擺渡,3萬余中央紅軍盡數(shù)渡過金沙江。這是紅軍戰(zhàn)略轉移中具有決定意義的一次勝利。

在實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的歷史之交追尋紅軍足跡,回首百年奮斗路,我們從中讀出了一個政黨從創(chuàng)建至今始終不渝的理想信念。習近平總書記指出:“長征勝利啟示我們:心中有信仰,腳下有力量;沒有牢不可破的理想信念,沒有崇高理想信念的有力支撐,要取得長征勝利是不可想象的。”

二萬五千里的長征路,中國共產黨領導的中國工農紅軍正是憑著理想和信念,在千山萬壑、千難萬險中走出了一條向死而生的希望之路。紅軍長征過云南,為當時萬馬齊喑的高原帶來了曙光。他們在云南播撒下的一顆顆希望火種接續(xù)生長、勢成燎原。不僅喚醒了各族人民的政治覺悟,“一切為了人民,一切依靠人民”的作風更讓云南各族兒女競相追隨,“永遠跟黨走”成為云嶺兒女最堅定樸實的信念。至今,長征精神仍然閃耀著理想信念的光芒,成為激勵云嶺各族兒女走好新時代長征路的不竭精神動力。

今天,盡管早已遠離戰(zhàn)火硝煙的年代,但隨著改革進入深水區(qū),發(fā)展進入關鍵期,前進路上仍然有無數(shù)新的困難和挑戰(zhàn)等待我們去戰(zhàn)勝。回首百年奮斗路,不僅能讓我們銘記初心與來路,也能給后來者以昭示,給新征程以啟迪,凝聚起不斷攻堅向前的精神力量與堅持團結奮斗的全民共識。唯有堅定理想信念,不斷增強開拓創(chuàng)新的勇氣和力量,以艱苦奮斗、百折不回的行動,才能在實現(xiàn)中華民族偉大復興的征程上繼續(xù)奪取一個又一個勝利。