2021-03-01 15:32 來源:昭通新聞網(wǎng)

?

?尹 馬 生于1977年,云南鎮(zhèn)雄人,中國作家協(xié)會會員。有作品發(fā)表于《人民文學(xué)》《詩刊》《青年文學(xué)》等雜志,出版詩集《數(shù)羊》《我的女媧》等4部、長篇小說《回鄉(xiāng)時代》、中篇小說集《藍波旺》《天坑》、散文集《在鎮(zhèn)雄》,曾獲云南文學(xué)獎、滇池文學(xué)獎,魯迅文學(xué)院第36屆高研班學(xué)員。

?

??王單單 1982年生于云南鎮(zhèn)雄,曾獲《人民文學(xué)》新人獎、《詩刊》青年詩人獎、華文青年詩人獎、云南省文學(xué)藝術(shù)獎等,參加過詩刊社第28屆青春詩會,系中國作家協(xié)會會員,2016—2017年首都師范大學(xué)駐校詩人,出版詩集《山岡詩稿》《春山空》、隨筆集《借人間避雨》等,現(xiàn)供職于云南省作協(xié)。

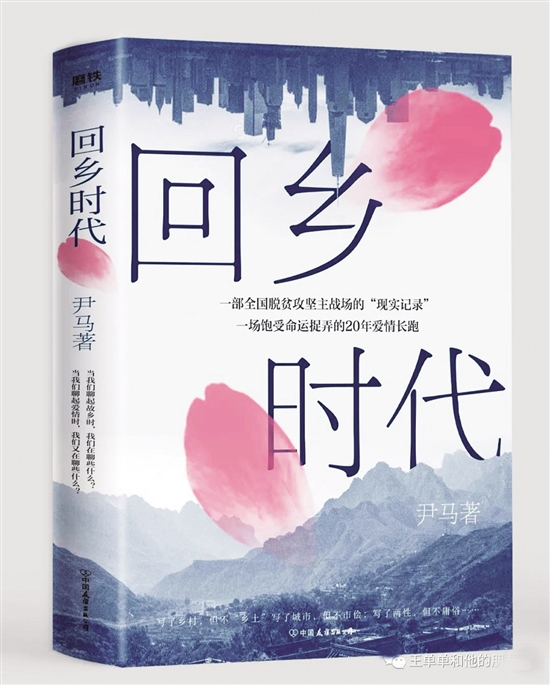

王:得知《回鄉(xiāng)時代》已經(jīng)出版,表示祝賀。作為一部文本字?jǐn)?shù)多達40萬字的長篇小說,在合上電腦的那一刻,你是否認(rèn)為已經(jīng)解決了“講了一個故事”的問題?

尹:有沒有“講了一個故事”的問題容易解決,關(guān)鍵是有沒有講好這個故事。動筆之前,我考慮過以什么身份來講故事,比如,說書人。后來我想,如果把情景設(shè)置在年關(guān),茅檐內(nèi)、火爐邊,似有不妥。說書是要有腔調(diào)的,有腔調(diào)的表達更要求“章回”性,我講的這個故事從年代上來說沒有這個方面的結(jié)構(gòu)約束,所以只能選擇更為舒服的“井邊談話”。設(shè)想,兩個挑水的人在井邊相遇,隨口說起近日見聞,索性撂下扁擔(dān)神聊,東南西北,趙錢孫李,卻都只是開場白,往往要聊很多很多廢話才能進入正題,往往正題就是把扁擔(dān)放上肩后準(zhǔn)備說的“最后一句話”,比如:隔壁寨子里彭家二姑娘回來了,你聽說了嗎?——其實《回鄉(xiāng)時代》所講的就是這個故事:一個男人離開一個女人二十年,一個男人找了一個女人二十年。離開她,難道是為了尋找?這絕非感情線索,而是命運邏輯。我這樣講,是想告訴你,故事從這里開始,也將在這里結(jié)束。

王:這些年來,你始終關(guān)注底層民生的每一個“現(xiàn)場”。就我們生活的這個地方,每一天都會有很多人在現(xiàn)實的捆綁中“來去”,從宿命論的角度來詮釋故鄉(xiāng)的屬性。我是這樣理解的:你寫下這一切,并不只是還原生活真相那么簡單。用一部長篇小說來成就一個龐大的“異鄉(xiāng)團”,你最想達成的文本夙愿是什么?

尹:真相來自于平常生活的吞吐,是一種沒有固定面目的客觀反映。真相沒有對錯,只不過當(dāng)它成為一種“現(xiàn)象”時,在特定環(huán)境和時間容積中所釋放出來的力量就有所不同。生活在“人群”中,我們會用放大的情緒去感知人群的流向。在一個以“縣”為單元來衡量人間冷暖、梳理眾生命運的生活現(xiàn)場,我們可以通過人群的流動去獲得民生色彩的定義。在每一個暫時被騰空的村莊,荒草蔓延的速度常常高于土地本身的能量,你所看到的炊煙竟然無法代表活著的“生機”——那么多人去了哪里?他們是否從內(nèi)心信仰兒時的山河?是否在情感上留下現(xiàn)實理想上的回歸?這個龐大的異鄉(xiāng)團使命何在?(或者說,他們有沒有使命)多年以后,他們有沒有在場的證據(jù)?當(dāng)然最根本的落腳點是活著,活出聲響。《回鄉(xiāng)時代》首先代表的是一種聲響——求偶式的撕裂,歸來式的慰藉或斷送。

王:以一場愛情切開人物命運的走向,對構(gòu)建一部長篇小說的框架來說,無疑是殘忍的。當(dāng)一個愛情故事變成“愛情事故”,置身于異鄉(xiāng)的兩個人如何在二十年漫長的煎熬中捏合、打開,應(yīng)該是這部作品首先要考慮的問題。讀到兩人相遇之時,其實所有的懸念都已經(jīng)沒有了,然而我還是感覺到無比沉重。我想知道的是,小說故事呈現(xiàn)的原本是苦難的命運,你卻自始至終都在使用一種比較輕松、詼諧的敘述語體,你是怎樣實現(xiàn)這種“舉重若輕”的?

尹:在這部作品里,愛情肯定不是閱讀設(shè)置中的噱頭,而是故事本身的一部分。或許可以這樣說,在我擬訂寫作計劃的時候,這個故事就像封面一樣給了我一個先入為主的線索上的“迷惑”。在二十年前的中國農(nóng)村,普通人物的愛情是干凈的,他們從不懷疑自身血液里埋藏著的勇敢、執(zhí)拗,“一起活到死去”絕不僅僅是一句“海誓”。把他們從中鋸斷的,是粗糲的現(xiàn)實,說到底,就是貧窮。代表了千千萬萬貧窮農(nóng)家子弟的周楚陽,他的愛情理想當(dāng)然也是“般配”——可靠的事業(yè)、看得見的未來,然而這些他都沒有,“一夜的甜蜜”最后肯定就變成了一種“用純潔傷害純潔”的錯誤。周楚陽的出走具有無比可靠的現(xiàn)實性依據(jù),而女主人公彭玉素最后放棄了一份優(yōu)厚的教師待遇選擇離開,讓原本干凈的愛情多了幾分“赴死”的純粹。我?guī)缀跸敫嬖V所有人這是一個真實的故事,只不過故事本身充滿了小說功能所需要的各種“嫁接”,讓貧窮坐實了它無限荒誕的“罪名”。從文本意義上來說,愛情肯定是美好的,所有交集、斗爭、矛盾最后的歸途,是讓他們重逢,因為救贖,因為鄉(xiāng)愁,因為故鄉(xiāng)賦予他們共同的使命,當(dāng)然,主要是因為愛。寫作如果可以申辯,我想說的是,《回鄉(xiāng)時代》故事雖然沉重,但講故事的過程是不必要沉重的。前些年,我經(jīng)常在年關(guān)搭乘綠殼鄉(xiāng)村客運車回家去,和許許多多返鄉(xiāng)過年的故人在路邊說話,談及誰客死他鄉(xiāng),他們總有著一副成功避開厄運的幸運者的面孔,習(xí)慣于在“談笑風(fēng)生”的氛圍里給我講一個死去的發(fā)小在遠(yuǎn)方的種種糗事,好像他的死始終無法避開那些“不合時宜”的經(jīng)歷。我習(xí)慣在這樣的鋪設(shè)里聆聽,也習(xí)慣用這樣的方式講故事。

王:人們從一個邊遠(yuǎn)之地潮水一樣涌向外面的世界,這一現(xiàn)象在獲得“勞動力轉(zhuǎn)移”這一特定稱謂之前,有很多不確定性。在中國南方,“打工”這個詞的色彩是飽含熱淚的,在“易地扶貧搬遷”這個民生工程沒有實施的時候,解決“一方水土養(yǎng)不好一方人”的辦法更多的是勞動力自發(fā)“輸出”,去異地他鄉(xiāng)搬運“黃金”。《回鄉(xiāng)時代》寫的就是這一群人,他們中的大多數(shù)甚至是舉家外遷,在“回不了故鄉(xiāng)”的那些年,他們只能仰仗流水線上的機臺完成一個家庭的“人均純收入”,根本談不上“創(chuàng)業(yè)”,更談不上“蛻變”。當(dāng)然,有一部分走出去的人,抓住了命運的“后臺”,贏得了自己的山河,成為成功人士,他們的故事,更是一部“血淚史”。在這部作品中,你寫了很多成功人士,你把一個個“回鄉(xiāng)事件”寫成了“回鄉(xiāng)必然”,是否真正遵從了“回鄉(xiāng)”的時代屬性?

尹:打工是我們這一代人人生的“證據(jù)”。上中學(xué)時起,村里的發(fā)小們輟學(xué)后,都陸陸續(xù)續(xù)去了遠(yuǎn)方。最開始,人們說的是“走,進廠去”,后來才說是“在外面打工”。最開始,打工也就是把一個個生活現(xiàn)場安放在離家很遠(yuǎn)的地方,無序進駐帶來的危機四伏曾經(jīng)成為熱點蔓延,“到遠(yuǎn)方去”的盲目行動發(fā)酵成新的矛盾。在中國長三角、珠三角地帶,一度時期內(nèi)“蟄伏”著數(shù)十萬“同縣”,光浙江永康一個縣級市,在最多時就有20萬之眾。進廠,務(wù)工,很多人每天都在尋找在異鄉(xiāng)活下來的機會,他們?nèi)怏w上的掙扎碾壓著心靈上的茍且,每天都有不同的事件發(fā)生,每一個事件都帶來巨大的創(chuàng)痛。我們的故鄉(xiāng),曾經(jīng)因為有這樣一個龐大的遷徙群體而成為一個銹跡斑斑的“巢穴”,在“勞務(wù)經(jīng)濟”還沒有成為“支柱”之前,有幾人能夠衣著光鮮地回來,用具有說服力的生產(chǎn)力填補現(xiàn)實的空虛?《回鄉(xiāng)時代》里的人們,經(jīng)歷著現(xiàn)實的鞭打、磨礪,帶著自己的故事在遠(yuǎn)方安身立命,在時間的侵蝕中用破釜沉舟的勇氣為自己“消腫”,他們中很多人的原型是我后來認(rèn)識的成功人士,他們在外面的打拼、堅守,足以迫使一個寫作者在用盡世間所有“帶病”詞匯之后仍然感覺到茫然失措。不容置疑,在“一方水土養(yǎng)不好一方人”的前提下,曾經(jīng)因為貧窮而走不出大山的人們,他們離開時除了懷揣著對這片土地的絕望,還有對自己深深的自責(zé)、痛恨;當(dāng)他們逐漸在異鄉(xiāng)的土地上立下足,內(nèi)心慢慢有了“愛恨交織”的感覺……其實,每一個離開故鄉(xiāng)的人,都會把自己想象成從故鄉(xiāng)射出去的一枚箭矢,夢想著有朝一日能夠榮歸故里,前提是他們抓住了活著的契機,把自己武裝得足夠強大。小說里的成功人士,是在故鄉(xiāng)面貌向好轉(zhuǎn)變之后看到故鄉(xiāng)“可塑性”的一群人,他們的鄉(xiāng)愁驅(qū)使指向是“回得來”,讓自己的出生地能夠支撐起人生的風(fēng)向。當(dāng)世界上再也沒有漫長的等待,所有距離在慢慢消解成為各種“速度”時,回鄉(xiāng)不再是一個事件,而是一種滿懷期待、有著溫暖牽引力的必然。“這是一個美麗的回鄉(xiāng)時代!”小說完成后,我希望所有“對號入座”的他們都獲得這樣的思想自覺,因為這句話本身并沒有錯。

王:《回鄉(xiāng)時代》給我的一個最深刻的印象,是你對人物性格的刻畫。我似乎在所有人物角色的身上看到了一個共同的東西,即對逆境的不屑,這種往上生長的力量,就像你在作品中所寫的縣委書記趙云芃送給周楚陽的那四個字——向陽開放。除了講故事的方式是溫柔、幽默的,作品中的人物大多也比較溫柔和幽默,這是否是你創(chuàng)作這部作品的一個初衷?

尹:與其他作品不同,《回鄉(xiāng)時代》是我寫給廣大普通老百姓讀的一本書,說白了,就是給廣大離開故鄉(xiāng)到外面的世界打工的農(nóng)民工講故事。在這本書中,每一個遠(yuǎn)在異鄉(xiāng)的南廣人都那么堅強、勇敢,他們每一個人都在命運的鎖喉中尋找著“唯一”的出路,現(xiàn)實容不得任何人妥協(xié)或投靠,所以他們在生存或毀滅之間選擇了一個沖鋒的姿態(tài),用“笑談”的方式來告慰絕境中的磨難,向著有陽光的地方奔跑。周楚陽通過在浙江、廣東等地十幾年的打拼,練就了不俗的“功夫”,對生活中出現(xiàn)的種種困難、矛盾當(dāng)然無所畏懼,盡管受到別人的算計,體味著尋愛之路的苦澀,承受著來自工作、生活等方方面面的壓力,他仍然笑對一切,以諧謔的方式來化解疼痛。在一個被貧窮占領(lǐng)了日常封面的地方,每一個人都有一種來自骨子里的“向死而生”的決然氣質(zhì),“奔赴”的意義在于打開命運逆轉(zhuǎn)通道的可能性,在這個過程中,對生活的樂觀態(tài)度當(dāng)然是成就一切的最有效的方式。在這部作品中,南廣人大多有一副“段子手”的面孔,和我一樣,我喜歡在粗放的線條下養(yǎng)育一種天然的表達情緒,用這樣的方式來完成一部長篇小說的敘事,會使作品閱讀障礙最小化,會讓讀者感到一身輕松。

王:用一坡板栗來迎接自己尋找了二十年的女人,是男主人公周楚陽開啟回鄉(xiāng)路徑的方式。你在坐實這一“故事主旨”之前,有沒有對回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)者的思想情緒進行過一個清理?比方說,他種一坡板栗的初衷是為了還原少年時代的相遇情景,還是認(rèn)真地發(fā)展一項產(chǎn)業(yè)?當(dāng)然,故事講完后,人們都明白是怎么一回事。我想知道的是,這個回鄉(xiāng)舉動是如何通過文本表達而立起來的。

尹:周楚陽回鄉(xiāng)種板栗,是因為一段機緣,即“南栗”公司的顧羽之前找過他。他看好這個項目的主要原因,一是因為南廣的板栗的確是“云端之上的好板栗”,可以做成南廣的高原特色農(nóng)業(yè)樣板,市場前景看好;二是南廣需要一個真正具有標(biāo)志性的生態(tài)屏障,在獲取個人經(jīng)濟效益的同時贏得社會效益和生態(tài)效益,他愿意充當(dāng)“第一個吃山螃蟹的人”。前者是一個商人的視角,后者則是作為一個南廣人應(yīng)該體現(xiàn)的社會擔(dān)當(dāng)。當(dāng)然,在周楚陽的心中,“板栗樹下”始終是一個美好的回憶。從“尋找”的角度來講,他的內(nèi)心有著還原少年時代“相遇”的情感沖動;從講故事的層面來說,這恰恰是一個伏筆。小說是需要起承轉(zhuǎn)合的,“有故事”才是硬道理。周楚陽回鄉(xiāng)近兩年后,女主人公彭玉素終于“看在這一坡板栗的份上”回到南廣,其實是這個時代“有情人終成眷屬”的呼應(yīng),最終避免了“用貧困傷害貧困”,所有的“想象力”也終于在一代人的艱難突圍中迎來破繭和涅槃。

王:胡也頻在中篇小說《到莫斯科去》里寫了這么一句話:“在他的臉上,從疲憊于旅途的臉上,隱隱地浮泛著最天真的表情。”作為“實現(xiàn)有意義的人生”的通道, 各個時代的“旅途”都是承擔(dān)著一定使命的藝術(shù)形象。社會前進的步伐,在很多文學(xué)作品中,都通過旅途生活體現(xiàn)出來。《回鄉(xiāng)時代》中的旅途,是一群人尋找生活支點的旅途, 很難用“疲憊”這樣的詞語去詳述,不過,我們倒是可以從每一個人的臉上看到“最天真的表情”。一段旅途昭示的人間力量,是否可以作為一代人擺脫藩籬追求幸福的見證?

尹:小說里的旅途,實際上是對遠(yuǎn)方的抵達和對故鄉(xiāng)的歸來,是一段漫長的人生歷程。《回鄉(xiāng)時代》里的一群人,如果對照現(xiàn)實的話,很多人的旅途是立不住腳的,因為他們僅僅是為了活著,而沒有通過獲取尊嚴(yán)來體現(xiàn)“天真的表情”。但對于周楚陽、彭玉素、朱立東等人,旅途的意義在于他們通過“出”與“回”的過程來促成個人思想的進步,推動自身理想的實現(xiàn),讓“回鄉(xiāng)”成為這個時代的使命和必然。委實說,在這部作品中,我寫下的旅途是輕于遠(yuǎn)方的,因為小說人物行程上的來來回回并不足以支撐一個龐大的群體自身的起點和歸宿,因為更多的事件是生發(fā)于“遠(yuǎn)方”這個地域概念而并非“途中”這個時間概念。然而,如果就小說人物整個生命歷程的重量來衡定的話,卻只有旅途最可靠,因為故鄉(xiāng)與遠(yuǎn)方之間橫亙著的距離,除了要在里程上實現(xiàn)到達,更需要在心靈上實現(xiàn)跨越。“遠(yuǎn)方本身沒有太多含義,只有在特殊語境下,才會被賦予希望、希冀和愿景之意。”從這一點來說,只有旅途繞不過去。

王:從你的創(chuàng)作履歷來看,你屬于少年成名的詩人,從14歲開始,到現(xiàn)在你已經(jīng)寫了30年的詩歌,而寫小說則是13年前的事。2011年,你的第一部小說集《藍波旺》出版,后來又是《天坑》,前前后后,你應(yīng)該發(fā)表過中短篇小說30部左右。大多數(shù)人只知道尹馬是個詩人,我認(rèn)為并不奇怪,因為你是寫詩起家的。而在業(yè)內(nèi)就不同了,很多人認(rèn)為,你的小說有一種與眾不同的民間色彩,無論是敘事方法還是語言,都有一種民間歌謠的“律動性”,是當(dāng)下“民間經(jīng)驗”寫作的另類典范。你能否結(jié)合《回鄉(xiāng)時代》談?wù)勀愕男≌f創(chuàng)作?

尹:作為一個詩人,我始終認(rèn)為我一直生活在“鄉(xiāng)下”,和其他深諳民間物事的底層寫作者比起來,我也有不一樣的地方。我在堅持小說鄉(xiāng)土精神的基礎(chǔ)上,追求用詩歌的節(jié)奏成就小說敘事的律動、隱忍和通透,努力讓作品具有閱讀上的“感官性”。其實,我的理想就是做一個鐘情于講故事的“段子手”,注重構(gòu)筑小說情節(jié)的視覺現(xiàn)場感,讓作品具有較強的戲劇沖突效果。《回鄉(xiāng)時代》作為一部長篇小說,肯定不能在以上方面得到更多呈現(xiàn),但有一點我是可以肯定的,即在借力“真相”呈現(xiàn)事實圖景的同時,將寫作現(xiàn)狀化、溯流化,使它成為一種談笑式寫作,真正讓鄉(xiāng)下還原為鄉(xiāng)下、讓生活承認(rèn)生活、讓計謀回避計謀。我認(rèn)為,我的這部作品應(yīng)該具有“故鄉(xiāng)流傳化”“故事喜劇化”“詩歌陌生化”的特點,具有感嘆式的聲響和啟幕式的色彩,應(yīng)該能讓人在閱讀中找到一種“眼前的下落”。當(dāng)然,在這部作品中,最顯著的特點還是“時代類型”,即與當(dāng)下時代特征切合、融入度高,更像是廣大游子精神上的“更路簿”,這樣的“有意”創(chuàng)作,是會成就作品超強的鏡頭感和現(xiàn)場感的,且有非常明確的影視改編方向,具備打造成一部主題明朗、內(nèi)容貼切、畫面溫暖、感染力強的電視劇先決條件。

王:鎮(zhèn)雄曾是全國脫貧攻堅的主戰(zhàn)場,也是革命老區(qū)。我認(rèn)為,生活在鎮(zhèn)雄這樣的地方,有的是民生大事的體驗,有的是生命極處的感悟。在這樣一個邊遠(yuǎn)之地,你是否還會以一個作家的身份為這片土地寫下更多的東西?

尹:鎮(zhèn)雄出產(chǎn)土豆,也出產(chǎn)作家。我在這里生活,肯定避不開種種“鎮(zhèn)雄現(xiàn)實”的撞擊,逃不掉一個寫作者的責(zé)任與良知。我會一直寫我的“鄉(xiāng)下”,寫我身邊的每一個親人。當(dāng)然,寫下這些的時候,我會無比幸福。

?

(文字和圖片均由昭通日報社通訊員尹馬提供)

(文字和圖片均由昭通日報社通訊員尹馬提供)