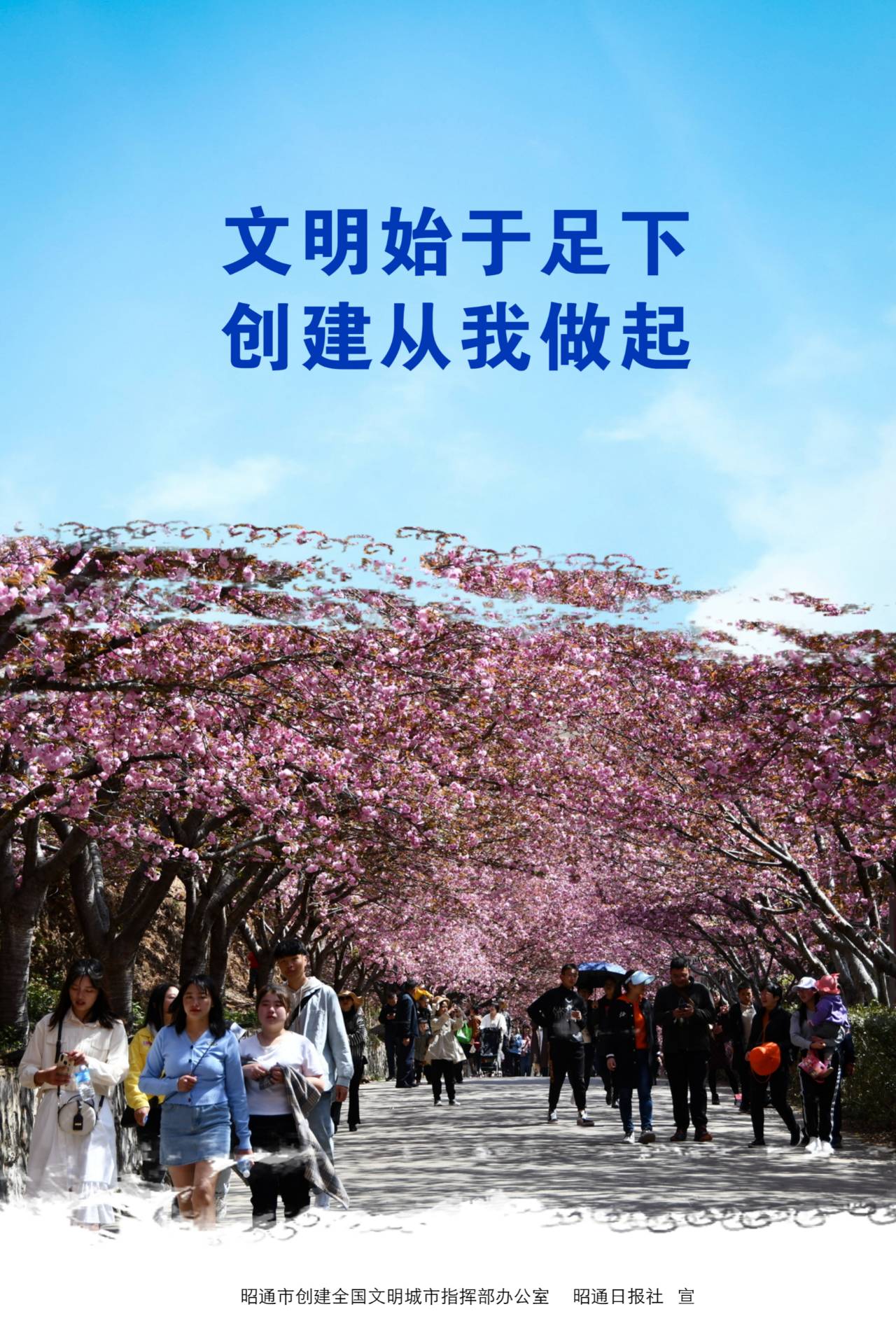

2021-09-28 10:50 來源:昭通新聞網(wǎng)

云南素有“動物王國”和“植物王國”之稱。

中國大約有3萬種高等植物,其中云南有一半。

生活在昆明的人,都知道在北郊黑龍?zhí)豆珗@旁,有一座美麗的植物園,有一個專門研究植物的中國科學(xué)院昆明植物研究所(以下簡稱“昆明植物所”)。

昆明植物所美景

昆明植物所是中國科學(xué)院直屬科研機構(gòu),是我國植物學(xué)、植物化學(xué)領(lǐng)域重要的綜合性研究機構(gòu)。

昆明植物所前身是于1938年7月成立的云南農(nóng)林植物研究所。1950年4月轉(zhuǎn)屬中國科學(xué)院,更名為中國科學(xué)院植物分類研究所昆明工作站。1953年3月更名為中國科學(xué)院植物研究所昆明工作站。1959年4月,經(jīng)國家科委批準,正式成立中國科學(xué)院昆明植物研究所。

建所初期,昆明植物所就匯集了中國眾多植物學(xué)名家學(xué)者,開啟了國人研究云南植物的先河,老一輩植物學(xué)家,不懼工作的艱辛和生活的艱苦,一心科學(xué)報國,奠下云南植物學(xué)研究的深厚基石。

蔡希陶、吳征鎰兩位著名植物學(xué)家,就是影響了幾代植物學(xué)人的先行者。

蔡希陶先生初奠云南農(nóng)林植物研究所基礎(chǔ)

新中國成立以前,到云南來采集植物標本時間最長、采集最豐富的,是植物學(xué)家蔡希陶先生,他也是昆明植物所的創(chuàng)建者。

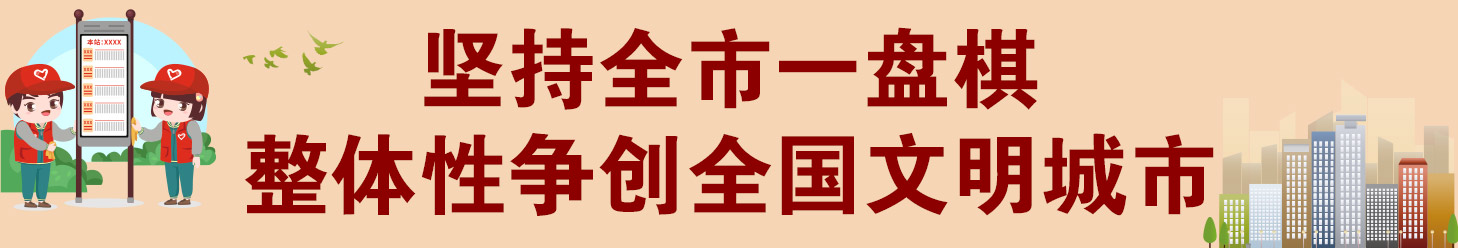

左為蔡希陶先生(1911—1981)

1932年2月,蔡希陶先生受北平靜生生物調(diào)查所的派遣,到云南考察。他走遍了云南的山山水水,歷盡艱辛,冒著生命危險,深入邊遠山區(qū)開展植物調(diào)查和采集。他采集的植物標本有427個新種和不少云南新記錄,揭開了云南?“植物王國”的面紗,為云南植物學(xué)研究作出了奠基性的貢獻。

在各方的支持下,在蔡希陶先生的具體操辦下,云南農(nóng)林植物研究所(昆明植物所前身)于1938年在昆明北郊黑龍?zhí)稈炫瞥闪ⅰ?/span>

1957年竣工的三幢品字形科研大樓

1950年4月7日,云南農(nóng)林植物研究所更名為中科院植物分類研究所昆明工作站,蔡希陶任主任。后來昆明工作站升格為中科院昆明植物研究所,吳征鎰任所長,蔡希陶任副所長。?

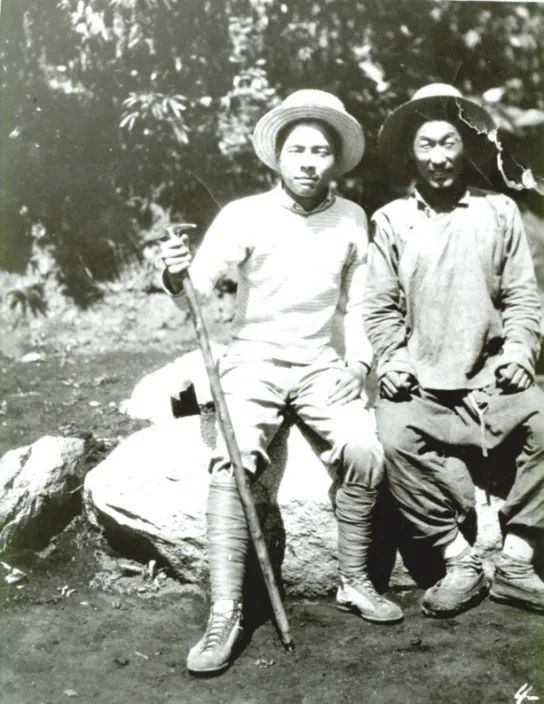

蔡希陶與科技人員一起鑒定植物標本

1959 年,在年近半百的蔡希陶的帶領(lǐng)下,一批被他的奉獻科學(xué)的精神和高尚人格所感染的年輕科技人員和工人,到西雙版納一個由瀾滄江支流羅梭江環(huán)繞的“葫蘆島”上,披荊斬棘地“雙手劈開葫蘆島”,創(chuàng)建了我國第一個熱帶植物園。

蔡希陶先生50年如一日,扎根邊疆,不畏艱險,獻身科學(xué)事業(yè),在云南大地上寫下了光輝的篇章。

吳征鎰先生的精神是昆明植物所的寶貴財富

昆明植物所的所訓(xùn)“原本山川 極命草木”,這八字語出西漢辭賦家枚乘的《七發(fā)》,意為陳說山川之本源,盡名草木之所出。

“其深意乃在植物既是資源和環(huán)境的重要部分,又必用于提供資源以改造環(huán)境。”吳征鎰先生如此解讀。如今,吳征鎰先生題寫的這八個字刻在昆明植物所內(nèi)的一塊青石上。

昆明植物所所訓(xùn)

吳征鎰先生對世界孜孜以求的追尋,對工作的嚴謹、勇于創(chuàng)新的精神,是昆明植物所的寶貴財富。

吳征鎰先生(1916—2013)

吳征鎰先生是具有國際聲譽的植物學(xué)家,植物區(qū)系研究的權(quán)威學(xué)者,中國科學(xué)院院士,被譽為中國植物的“活辭典”。他發(fā)現(xiàn)和命名的植物有94科334屬1766種,是中國植物學(xué)家發(fā)現(xiàn)和命名植物最多的一位。他從事植物科學(xué)研究70余載,為中國植物學(xué)的創(chuàng)新、發(fā)展和走向世界做出了杰出貢獻。

吳征鎰先生(后排中)率隊赴哀牢山選址

1958年,時任中國科學(xué)院植物研究所研究員兼副所長的吳征鎰,從北京請調(diào)昆明植物所。他舉家遷到云南,扎根邊疆,潛心植物學(xué)研究,任昆明植物所所長。2008年,他榮獲2007年度國家最高科學(xué)技術(shù)獎。?

吳征鎰主編完成的《中國植物志》80卷126分冊,是目前世界上已出版的植物志中種類最多的一部,參加編研的植物學(xué)家有300余人,是三代植物學(xué)家集體工作的結(jié)晶,初步摸清了中國植物家底,獲2009年國家自然科學(xué)一等獎。吳征鎰還主編了《西藏植物志》,以及歷時33年主編了21卷的《云南植物志》,是我國最大的地方植物志。

今年92歲的昆明植物所研究員李恒,1961年和丈夫王今維從北京調(diào)到昆明植物所工作。此前,李恒在中科院地理所擔任俄文翻譯,來到昆明植物所時,所長吳征鎰一見李恒就說:“俄文翻譯這里不需要,你需要學(xué)習(xí)植物學(xué),學(xué)習(xí)英文。”

于是,32歲的李恒從零開始學(xué)習(xí)植物學(xué),最終成為一位植物學(xué)家。作為17萬份各類植物標本的采集者,她所獲榮譽眾多,有14個物種以她的名字命名,她還獲得了國際天南星植物學(xué)會最高獎。

李恒追億吳征鎰先生

李恒講述了關(guān)于吳征鎰先生的一些往事:“做植物志首先要有名錄,《西藏植物志》、《中國植物志》、《云南植物志》這些名錄的工作都是吳征鎰先生做的,不是別人,別人也不可能做。你們就知道吳先生有多偉大了,我很感謝我有機會跟吳先生學(xué)習(xí)。吳先生去英國邱園考察時,那些外國專家就跟著他,想看看他會看什么植物。他們把一些葉子的邊剪得破破碎碎的,拿給他(鑒定)。吳先生一看,他說,‘你跟我開了一個玩笑,這是什么東西?’把葉子剪碎了他都能說得出來這是什么科屬。”

中科院院士、昆明植物所研究員孫漢董大學(xué)時學(xué)化學(xué)專業(yè),他1962年分配到昆明植物所工作。他認為中國科學(xué)院的學(xué)風非常嚴謹,學(xué)術(shù)氛圍比較好,“我們昆明植物所有地理優(yōu)勢,但更主要的是科學(xué)院的學(xué)術(shù)氛圍好,大家都愿意為科學(xué)獻身,為國家出力效勞,不為名不為利。在困難時期,吃得很簡單,但是大家也非常樂意,始終不忘我們所承擔的任務(wù)和工作,希望在自己所研究的這一行里面能夠做出成績來報效國家,大家都有這個動力和這種精神。”

昆明植物所專家的部分科研工作

在孫漢董院士眼里,吳征鎰先生是一個德高望重的人,“中國植物學(xué)界千古一人”,吳先生真正體現(xiàn)了一個做學(xué)問的人,一心一意做學(xué)問,不管在任何困難的時候,只要有機會、有時間,他一定在研究標本。吳老是全國公認的中國植物的“活辭典”。“大多數(shù)的科,你隨便問他這叫什么植物,他立刻就可以寫給你,這個是哪個科,哪個屬,還有拉丁名字。我非常敬佩他。”

孫漢董院士追憶吳征鎰先生

學(xué)高為師,身正為范,蔡希陶和吳征鎰先生為昆明植物所植物資源研究特色的形成,起了開創(chuàng)、奠基與引領(lǐng)的作用。他們還嘔心瀝血培養(yǎng)青年科技人才,所培養(yǎng)的學(xué)生后來成為云南植物學(xué)界的棟梁之才。

昆明植物所? 以科技支撐生物多樣性保護

在不久前召開的“COP15春城之邀”云南生物多樣性保護系列新聞發(fā)布會·科技支撐生物多樣性保護專題新聞發(fā)布會上,昆明植物所所長孫航介紹了研究所近年來的工作開展情況。

昆明植物所所長孫航(右二)介紹工作開展情況

孫航介紹,建所以來,昆明植物所的各項事業(yè)發(fā)展始終與國家需求緊密結(jié)合。

20世紀50年代,積極投身橡膠宜林地考察,確定橡膠種植適宜區(qū),為國家自力更生發(fā)展天然橡膠產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。

1956年提出建立“自然保護區(qū)”,1999年提出建設(shè)“種質(zhì)資源庫”,為國家生物多樣性保護提供前瞻性、戰(zhàn)略性良策。

2001年建設(shè)云南省第一個國家重點實驗室,為植物化學(xué)學(xué)科發(fā)展和西部植物資源的可持續(xù)利用提供了戰(zhàn)略支撐。

編研《中國植物志》(中英文版)、《云南植物志》、《西藏植物志》、《中國種子植物區(qū)系地理》等專著,摸清了中國植物的家底,為植物資源持續(xù)利用打下科學(xué)基礎(chǔ)。

昆明植物所編研的部分專著

研發(fā)“天麻素”、“宮血寧”、“青陽參”、“咽康舒片”、“草烏甲素”、“神衰果素片”、“鞘蕊花”等一批新藥,為國家天然藥物發(fā)展做出重要貢獻。

解決天麻、松乳菇、塊菌人工栽培,突破羊肚菌產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù),選育云南山茶、杜鵑、報春、蘭花等新品種,破譯茶樹基因組,為云南地方經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支撐。?

昆明植物所選育的部分花卉品種

昆明植物所現(xiàn)有國家級科研平臺4個、省部級科研平臺7個、建有兩個科學(xué)植物園、國家級野外臺站1個、省級野外臺站2個。

以昆明植物所“扶荔宮”溫室群為核心的

COP15生物多樣性體驗園