2021-10-12 17:17 來源:昭通新聞網(wǎng)

編者按:

昭通多元文化交融,文墨淵源深厚,素有“咽喉西蜀、鎖鑰南滇”“云南北大門”之稱。作為出滇入川的重要通道,昭通以秀美山川和革命老區(qū)的魅力吸引了來自五湖四海的外地人在此學習、工作及生活。為進一步凝聚昭通黨史學習教育合力,通過不同視角,真切感受黨的偉大和昭通歷經(jīng)滄桑巨變?nèi)〉玫妮x煌成就,市委黨史學習教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室策劃采訪“外地人看昭通·話巨變頌黨恩”訪談稿件一組,今日予以刊發(fā),以饗讀者。

“到處都是大山,交通不便。”這是張新軍到昭通的最初印象,到昭通學院工作之前,他對昭通的印象基本來源于大學同學信金偉的描述,信金偉曾經(jīng)到過巧家藥山,在他的印象中昭通就是這個樣子。

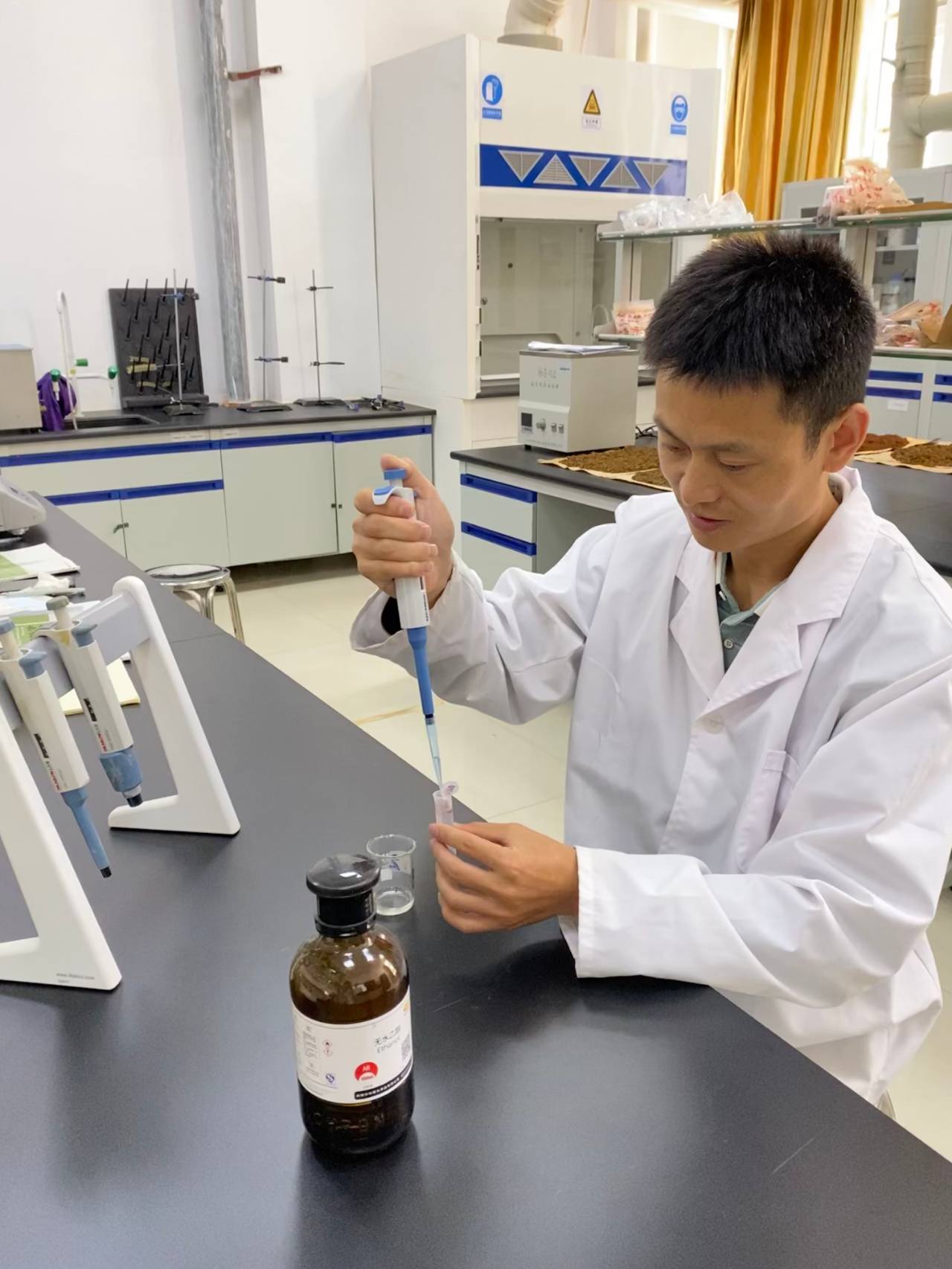

張新軍是甘肅省平?jīng)鍪腥耍瑥碾]東學院畢業(yè)后他又考入云南大學讀研究生。2015年8月,張新軍通過公開招考來到昭通學院工作,教授生物學。

張新軍至今都記得當初到昭通學院報到的情景,他乘車穿過鳳凰山腳下的隧道,又走了很長一段時間才到學校。“周邊沒有高樓,感覺是在郊區(qū),很荒涼,而且門口還有臨時搭建的鐵皮房。”張新軍說,當時的昭通學院,基礎(chǔ)設(shè)施還不到位,授課連投影儀、電腦都是自帶。盡管家鄉(xiāng)平?jīng)雠c昭通貧困程度差不多,但昭通給他帶來的心理落差還是非常大,他甚至有點想打退堂鼓。不過學院的同事卻讓他感到很溫暖,到昭通后,在同事的幫助讓張新軍找到了住房。

談到昭通這幾年的變化,張新軍笑容滿面,“以前回老家,從昭通坐火車到西安再坐客車到平?jīng)鍪写蟾判枰?0多個小時,現(xiàn)在昭通有了直飛西安的飛機,6個小時就能夠到家了,我每年都要回去兩次。”

談到昭通學院的變化,張新軍首先說的是學生結(jié)構(gòu)的變化:“以前昭通學院的學生主要來源是全市各縣(市、區(qū)),2012年專升本后其他地方的學生也慢慢進入昭通。同時,學生就業(yè)觀念發(fā)生了變化,以前學生就業(yè)主要是考公務(wù)員、事業(yè)單位或進入企業(yè)等;現(xiàn)在考研的、參加西部計劃、想去當兵的、自主創(chuàng)業(yè)的學生越來越多了。”其次是學院硬件設(shè)施和師資的變化:“學院硬件設(shè)施這幾年大幅度提升,每間教室都安裝了智慧大屏,增加了體育設(shè)施等。同時,師資力量進一步增強,2015年農(nóng)學院僅有教師16人,經(jīng)過6年時間,現(xiàn)在已經(jīng)增加到43名教師,而且對教師準入門檻要求更高,今年學院招考要求必須達到博士生學歷才能應(yīng)聘。”

按照市委要求,昭通學院要發(fā)展為高水平地方應(yīng)用型大學,昭通學院以“教學立校、科研強校、特色興校、服務(wù)活校”為理念,結(jié)合地方經(jīng)濟社會發(fā)展,培養(yǎng)集生產(chǎn)、加工、銷售等為一體的人才培養(yǎng)基地,加強與企業(yè)合作,為企業(yè)輸送人才,把企業(yè)作為昭通學院學生的實習基地。成立了文學創(chuàng)作學院、蘋果學院、天麻學院、馬鈴薯學院,開設(shè)了文學創(chuàng)作班、蘋果特色班、天麻特色班、馬鈴薯特色班、卓越幼兒教師班等特色人才培養(yǎng)班,重點打造教師教育、文學創(chuàng)作、高原特色農(nóng)業(yè)、紅色革命文化四張?zhí)厣疲苿訉W院專業(yè)建設(shè)特色發(fā)展。

“教育是一個地方發(fā)展的根本,人才是一個地方發(fā)展的核心競爭力。“十三五”時期,市委把‘教育興昭’作為昭通‘六大戰(zhàn)略’之一,說明教育對于昭通發(fā)展的重要性。高校因城市而興,城市因高校而盛。身為昭通學院的老師,我們會主動承擔歷史重任,緊扣高校立德樹人根本任務(wù),不斷加強專業(yè)內(nèi)涵建設(shè),全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,為第二故鄉(xiāng)的崛起而扎實工作。”談到下一步打算,張新軍興奮地說。

(昭通日報全媒體記者 劉建忠 通訊員 羅珩 文/圖)

(昭通日報全媒體記者 劉建忠 通訊員 羅珩 文/圖)