2022-04-12 10:24 來源:昭通新聞網(wǎng)

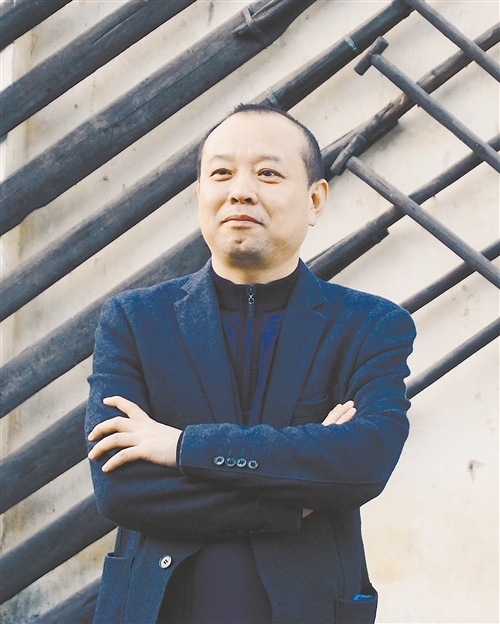

作者簡介:樊健軍 江西省作家協(xié)會副主席,小說發(fā)表于《人民文學(xué)》《收獲》《當(dāng)代》《小說選刊》《小說月報(bào)》等刊物,著有長篇小說《誅金記》《桃花癢》、小說集《向水生長》《穿白襯衫的抹香鯨》《空房子》《行善記》《有花出售》《水門世相》等,曾獲汪曾祺華語小說獎、第二屆林語堂文學(xué)獎(小說)、第二十九屆梁斌小說獎中篇小說獎、第二屆《飛天》十年文學(xué)獎、江西省優(yōu)秀長篇小說獎、《星火》優(yōu)秀小說獎、《青島文學(xué)》第一屆海鷗文學(xué)獎,作品入選加拿大列治文公共圖書館最受歡迎的中文小說名單。

一

1987年的春天,如果馬戲團(tuán)沒有來到水門鎮(zhèn),那莫莉經(jīng)歷的會是另一種人生。她有可能走上身為供銷社主任的父親為她設(shè)計(jì)的軌道,考上省城的商學(xué)院,有朝一日成為她父親嘴邊那種做大買賣的人。可是,在那個晴朗的上午,馬戲團(tuán)不請自來,順著省道浩浩蕩蕩開進(jìn)了水門鎮(zhèn)。擎著三角彩旗的男男女女充當(dāng)了先鋒,兩輛被帆布覆蓋的大卡車緊隨其后,壓陣的是馬隊(duì)。走在馬隊(duì)前面的是一匹白馬和一匹棕色馬,棕色馬背上馱著的男人白臉紅鼻頭,夸張地扮著鬼臉;騎在白馬背上的女孩紅衣紅褲,圓臉蛋甜甜地笑著,邊走邊朝夾道圍觀的人們揮手致意。他們穿街而過,在鎮(zhèn)子南邊的草灘上安營扎寨,拉起蒙古包似的巨大帳篷。帳篷外圍的木柵欄也掛起了帆布,不留丁點(diǎn)兒縫隙讓人偷窺帳篷內(nèi)精彩的表演。

馬戲團(tuán)待了整整一周。這一周里,老天爺玩著變臉的把戲,時陰時晴,還下過兩天小雨,但人們的情緒全被調(diào)動起來了,十里八村的村民都往鎮(zhèn)上跑,唯恐錯過了這場罕見的盛會。馬戲團(tuán)每天表演5場,白天4場,晚上1場。到處都在談?wù)摾匣@火圈、空中飛人、軟體柔術(shù)及馬技表演。那個騎獨(dú)輪車頂碗的女孩受到小伙們一致追捧,睡釘床的氣功表演讓人直咂舌,大變活人的魔術(shù)有人看了七八場,都沒能破解其中的奧妙。流傳最快的是雜耍,馬戲團(tuán)到來的第二天,就有幾個少年拿著自制的短木槌有模有樣耍開了。

莫莉的父親是個見過大世面的人物,作為他的孩子也應(yīng)該多見見世面,了解外面的世界。他慷慨地拿出4元錢,交給莫莉的哥哥,讓兄妹倆結(jié)伴去看馬戲。一場馬戲兩元錢,兄妹倆很快就分道揚(yáng)鑣了,莫莉的哥哥迫不及待觀看了中午場,莫莉選擇的則是夜場。放學(xué)后,莫莉早早來到了草灘上,守候夜場開演。那會兒,馬戲團(tuán)的人正聚在一塊吃晚飯,只有那個白臉紅鼻頭的男人例外。他牽著一匹棕色馬,一瘸一拐出了帳篷,朝莫莉做了個滑稽的笑臉。莫莉也友好地笑了笑。白臉男人翻身上馬,朝東邊的草坡奔去。到了坡頂,他跳下馬,不知從哪里拿出個花花綠綠的東西。他朝坡下飛奔,那東西也跟著飛了起來,是只蝴蝶。

那是莫莉第一次見到真正的風(fēng)箏。白臉男人在草坡上孩子似的手舞足蹈,蝴蝶越飛越高,到最后僅剩一個淡淡的光點(diǎn)。草坡是個好地方,那里開滿了各種野花,一采一大把。莫莉不止一次去過那里,那時她的同伴也不是這個陌生的白臉男人。她站在草坡下仰頭觀看,直到最后一縷霞光被暮色收走。馬戲團(tuán)的帳篷里燃起了火把,夜場馬上就要開始了,那個白臉男人收了風(fēng)箏,躍上馬背,盡興而歸。

第二天傍晚,莫莉就坐到了馬背上,并且第一次將風(fēng)箏放飛了。她代替白臉男人朝草坡下飛奔,這回不是蝴蝶,而是只巨大的蜻蜓,冉冉飛上了云霞盡染的天空。第三天傍晚,她脫離了白臉男人的指揮,獨(dú)自將一只喜鵲放到了空寂的天幕上。

“風(fēng)箏多好啊,想飛多高就能飛多高。”白臉男人感嘆說。

“要是沒有線拽著,會不會飛得更高?”莫莉憧憬著。

“咱們試試看。”說著,白臉男人就扯斷了風(fēng)箏線。偌大的一只紡織姑娘鉆進(jìn)了天空里,可惜沒能飛得更高就一頭栽了下來,一連幾個“之”字形,落在了不遠(yuǎn)處的草灘上。

周日下午,馬戲團(tuán)為了回報(bào)熱情的觀眾,特意安排了一場感恩演出。他們沒收門票,木柵欄上的帆布也給收了起來。隨便站在哪里,都能將馬戲團(tuán)的圓形舞臺一覽無遺。為了不給遠(yuǎn)處的觀眾留下遺憾,他們再次表演了空中飛人、高臺頂碗、走鋼絲及踩高蹺。演出進(jìn)行了一下午,人們用經(jīng)久不息的掌聲和喝彩聲一次次挽留謝幕的演員。最后,馬戲團(tuán)團(tuán)長不得不率領(lǐng)全團(tuán)人馬打躬作揖,以求得富有憐憫之心的觀眾的諒解,放他們一馬。

那天,整個鎮(zhèn)上的晚餐時間比往常推遲了不止1小時。莫莉的父親照例喝了點(diǎn)小酒,放下酒盅,仍不見兩個孩子歸來。莫莉的母親大呼小叫,嗓子都喊啞了,才揪回莫莉的哥哥。再去尋莫莉,從街頭找到巷尾,從鎮(zhèn)東奔到鎮(zhèn)西,也沒見到半個人影。莫莉不見了!莫莉的母親慌慌張張跑回家,向莫莉的父親報(bào)告。很快,整個鎮(zhèn)上都被攪動了,有人端著飯碗站到街中心來看熱鬧,也有好心的人扔下飯碗加入了尋找的隊(duì)伍。水井里、池塘邊、陰溝里、堰圳旁……所有可能藏人的地方都找遍了,就是不見莫莉。莫莉失蹤了!

趕快報(bào)警吧,有人提醒說。

鎮(zhèn)派出所張所長正一身正裝,從草灘那邊巡視回來。他的身后跟著兩個年輕的警察——小周和小馬。從馬戲團(tuán)到來的那天開始,張所長每天都親自率隊(duì)到街面上兜一圈,唯恐生出什么亂子。

有人將莫莉失蹤的消息報(bào)告給了張所長。“人會在哪兒呢?”人群嘩啦啦包圍了張所長,他環(huán)視了一圈,接著問,最后一次見到莫莉是什么時候?都有誰?沒有人回答他,剛才還七嘴八舌的人全都被他問啞了。莫莉的父親哆嗦著舌頭,什么話也說不出。莫莉的母親號啕得天昏地暗,差點(diǎn)就閉過氣了。

“莫莉被那個瘸子用馬馱走了。”良久,才有個半大的孩子站出來說話。

“是那個白臉紅鼻頭的男人。”有人補(bǔ)充說。

“是那個打花棍的小丑。”有人更專業(yè)地挑明。

張所長當(dāng)即率領(lǐng)小周和小馬,直撲馬戲團(tuán)駐扎的草灘,身后是鎮(zhèn)上居民組成的義憤填膺的聲討隊(duì)伍。他們雖然沒將猜想到的悲劇說出嘴,但內(nèi)心幾乎斷定莫莉已被馬戲團(tuán)的那個小丑奸殺了,或者被施了迷魂大法拐走了。馬戲團(tuán)的女孩哪里來的?不都是從各地拐騙來的嗎?

馬戲團(tuán)的帳篷已經(jīng)拆除,演員們變身裝卸工,正在將道具裝上卡車。幾匹馬聚成一團(tuán),由一個小女孩照料。從黑暗中涌過來的人潮把團(tuán)長嚇傻了,不知馬戲團(tuán)觸犯了什么未知的禁忌,還是哪兒得罪了什么重要人物。張所長繃著臉指示說,把那個瘸腿的小丑找過來。那個打花棍的小丑很快來到了人群的中心,不過已卸了妝,臉上的紅白油彩均不見了。居然是個面容俊秀的小伙子。派出所詢問了大半夜,打花棍的小伙子回答的還是那句話,莫莉回家去了吧!后來,兩個年輕的警察和幾個自告奮勇的男人,在張所長的指揮下跳上了馬戲團(tuán)的卡車。他們將道具箱一只只卸到草地上,將卡車上能藏人的地方找了個遍。最后,在一只裝演出服的箱子里發(fā)現(xiàn)了莫莉。箱子打開時,莫莉正處在睡夢之中,嘴角掛著一抹甜甜的笑容。

二

20多年后,莫莉的丈夫趙鳳年一言以蔽之,莫莉來到這世上就是禍害人的。他從自己開始溯推受害者,他是倒數(shù)第三個,倒數(shù)第二個是裁縫夏勤元,倒數(shù)第一個應(yīng)該是馬戲團(tuán)那個打花棍的瘸腿小伙。這3個受害者中,趙鳳年是最悲慘的,娶了莫莉?yàn)槠蕖Zw鳳年在馬戲團(tuán)走后10多年才來到水門鎮(zhèn),在鎮(zhèn)醫(yī)院消化內(nèi)科當(dāng)醫(yī)生,對莫莉的往事知道得那么清楚,并非空穴來風(fēng)。而且他說的沒錯,夏勤元和那個打花棍的小伙子皆因莫莉險(xiǎn)些招來牢獄之災(zāi)。

那個春天的晚上,鎮(zhèn)派出所張所長將莫莉從道具箱里抱出來時,莫莉激靈一下醒了,朝張所長眨巴了幾下眼睛。“吵什么吵,就不能讓我安靜地睡一覺嗎?”莫莉朝張所長那張快50歲的老臉上拍了一巴掌,而后像只偷燈油的老鼠似的蹦到了草地上。張所長被扇蒙了。后來,很多人都認(rèn)為,那個打花棍的小伙子被張所長帶去派出所,八成同莫莉那一巴掌有關(guān)。

馬戲團(tuán)在水門鎮(zhèn)多滯留了3天。從扮演小丑的小伙子開始,到馬戲團(tuán)的每個人都被叫去派出所問話。張所長懷疑莫莉是被人藏在道具箱里的,如果不是發(fā)現(xiàn)及時,有可能她真就被拐走了。但后來,張所長還是放走了馬戲團(tuán)。種種跡象表明,他們是無辜的。他們當(dāng)中沒人知道莫莉?yàn)槭裁此诘谰呦淅铮蛞矆?jiān)稱是她自己趁人不注意時躲進(jìn)去的,為的是偷看馬戲團(tuán)的夜場演出,因?yàn)椋€沒看過一場完整的馬戲。本該看戲的時間被挪用到同那個白臉小丑放風(fēng)箏去了。張所長問莫莉,是不是有人教唆她這么回答,莫莉天真的臉上滿是驚訝,反問道:“哪個教唆我呀?張伯伯,是您親口告訴我的呀,您咋能忘了呢?”一身刑偵本領(lǐng)的張所長想不到會在一個小女孩跟前折戟。對此,他始終耿耿于懷,除了羞慚,還是羞慚。此后多年,他一直沒有停止追問莫莉,每次都企圖從她嘴里得到與他推想一致的答案,但都徒勞了。

結(jié)束談話的當(dāng)天晚上,馬戲團(tuán)在黑暗的掩護(hù)下悄無聲息地走了。那個打花棍的小伙子為了表達(dá)某種歉意,送給莫莉一只鷂鷹風(fēng)箏。這只風(fēng)箏莫莉還是第一次見到,翅膀上畫著好看的花紋,頭部就像真的鷂鷹那樣逼真。當(dāng)風(fēng)箏從草坡飛上天空時,附近田野上的老鼠、青蛙,乃至農(nóng)人家的雞,都被嚇壞了,慌不擇路,四處逃竄,唯恐慢一步就會遭遇滅頂之災(zāi)。這是莫莉的第一只風(fēng)箏,放飛幾次之后她就有些心疼了,不舍得再拿出去。她央求父親,能不能在外出時買只風(fēng)箏回來,隨便什么風(fēng)箏都可以。莫莉的父親想都沒想就答應(yīng)了,甚至夸獎莫莉有眼光,這事求別人可不行,求他才是拜對了神。莫莉嘛,這叫“蜈蚣吃螢火蟲”,小丫頭心里明白著呢。莫莉的父親也有些愧疚,倘若莫莉那晚上真的失蹤了,那疼愛她的機(jī)會都沒有了。

莫莉的父親買回來的風(fēng)箏簡單到只能叫風(fēng)箏,他對風(fēng)箏的唯一樂趣,是把買風(fēng)箏的地點(diǎn)標(biāo)注在風(fēng)箏的翅膀上,有的寫武漢,有的標(biāo)明長沙。他用紅顏色的筆描摹得一手搶眼的黑體字,就像給商品標(biāo)價(jià)般樂此不疲。這些風(fēng)箏可坑苦了莫莉,一只風(fēng)箏放不了幾次問題就來了,要么翅膀脫線,要么哪根“骨頭”斷了。那個打花棍的小伙子只教會莫莉放風(fēng)箏,修理風(fēng)箏卻沒教,莫莉束手無策。她照葫蘆畫瓢修理過兩次,修理過的風(fēng)箏看似還是那只風(fēng)箏,到了草坡上卻像個醉漢,沒飛多高就一個倒栽蔥,賴在地上不起來了。

無限沮喪之時,莫莉發(fā)現(xiàn)了裁縫夏勤元——趙鳳年認(rèn)定的倒數(shù)第二個受害者。夏勤元是個大齡未婚青年,同那個打花棍的小伙子一樣腿也有點(diǎn)瘸。夏勤元租賃了供銷社一個利用過道改裝的門面,不出20平方米,店門口擺臺手搖補(bǔ)鞋機(jī),往里走,是縫紉機(jī)、鎖邊機(jī)。起初,他給人縫衣補(bǔ)鞋、換拉鏈、修鎖、換傘骨、補(bǔ)自行車胎,后來會的越來越多,修理電飯煲高壓鍋、老年人坐的輪椅、孩子的玩具。客人找上門,夏勤元總是那句話:“放那兒吧,我試試看。”過個三五天,把東西拿回來,沒準(zhǔn)不正常的就正常了,不稱手的就得心應(yīng)手了。莫莉像發(fā)現(xiàn)新大陸似的,抱著幾只破敗的風(fēng)箏直奔修理店。夏勤元見了莫莉,說道:“先放這兒吧,我琢磨琢磨再說。”他不是推脫,而是第一回碰上這種差事,修不修得好很難說。莫莉著急也無可奈何,只得怏怏回去了。夏勤元嘴上雖是如此應(yīng)付,但內(nèi)里對莫主任家的人絲毫不敢怠慢。莫莉走后,他拋下手上的活計(jì),將破損的風(fēng)箏擺在工作臺上仔細(xì)琢磨。很快,他就開竅了,將莫莉送來的風(fēng)箏修復(fù)得完好如初。莫莉來取風(fēng)箏時,小臉蛋笑成了花兒,扳住他的肩頭,踮起足尖在他臉上親了一口。莫莉的獎賞激發(fā)了夏勤元的無窮動力,后來還因此多方托人,從上海買回來一本風(fēng)箏制作技藝的工具書。

誰承想夏勤元的這番良苦用心,日后倒讓他在莫莉的父親跟前百口莫辯。幾年下來,他成了莫莉的專用修理師,不知為她修復(fù)過多少只風(fēng)箏。莫莉也像她手中的風(fēng)箏,一步步往上躥,出落成了個養(yǎng)眼的大姑娘。水門鎮(zhèn)上的壯小伙自我解決隱秘的羞事時,暗夜里就沒少喊莫莉的名字。莫莉考上省城衛(wèi)校那年發(fā)生的事情,讓莫莉的父親都?xì)獾猛卵耍蛞患抑M莫如深,瞞過了鎮(zhèn)上所有人。

作者:樊健軍