2022-05-06 19:14 來源:云報客戶端

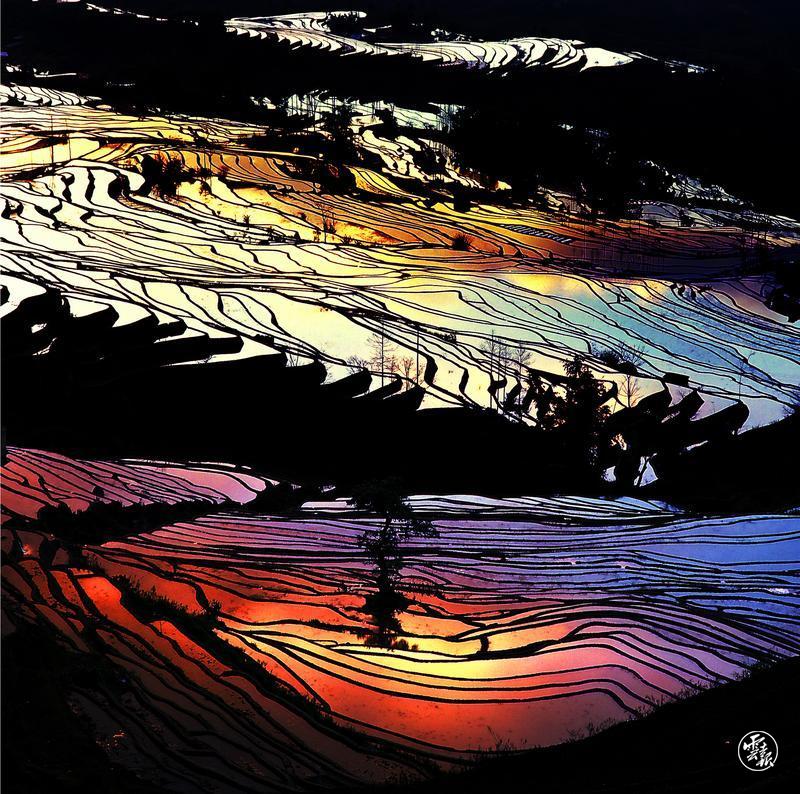

5月6日,云南日報八版“cop15 生態(tài)文明:攻堅地球生命共同體”整版刊登文章《哈尼梯田 天人合一的生態(tài)表達》,聚焦哈尼人不斷演繹傳承千年稻作文明,守護綠水青山,贏得金山銀山。

春耕時節(jié),生長于紅河縣安慶梯田畔的瞿忠普又迎來了一年中最繁忙的時候。作為土生土長的哈尼族,瞿忠普對梯田的管理早已駕輕就熟,“秧苗已經(jīng)可以移栽,除了精心管護,水量的穩(wěn)定也是決定收成的關(guān)鍵。田埂要壘實,溝渠不能有堵塞,有了水、有了養(yǎng)分,層層疊疊的梯田才能由上而下源源不斷地得到滋養(yǎng)。”

將生產(chǎn)生活與自然生態(tài)巧妙結(jié)合,是哈尼梯田可以傳承至今的秘密。從涵養(yǎng)水源到壘埂放水,從“木刻分水”到稻種交換,從水溝修筑到趕溝沖肥,哈尼梯田精密復雜的農(nóng)業(yè)、林業(yè)和用水分配體系,體現(xiàn)的不僅是豐富的生物多樣性,更是一代代梯田開墾者、耕作者們認識自然、尊崇自然,與大自然和諧相處的生態(tài)理念。

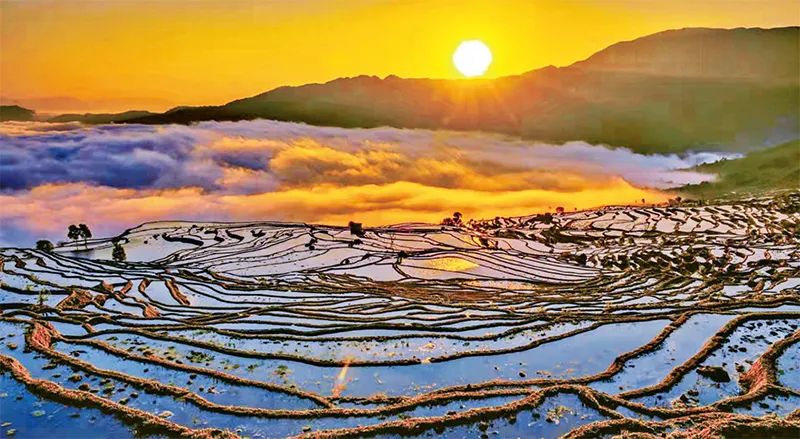

2022年2月13日,陽光灑在梯田上,倒映出田間迷人的畫卷,猶如人間仙境。圖為紅河縣寶華鎮(zhèn)至甲寅鎮(zhèn)沿途楊柳梯田風光。紅河州委宣傳部供圖 陸光漢/攝

守著祖先留下的寶貴經(jīng)驗財富,當?shù)毓嶙迦罕娫邳h委、政府的幫助下,不斷創(chuàng)新生態(tài)實踐,通過做活“一粒稻谷”這篇文章,逐步找到了保護與開發(fā)間的平衡點,土地效益大幅提升、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展紅火、文化業(yè)態(tài)不斷聚集……哈尼人不斷演繹傳承千年稻作文明,守護綠水青山,贏得金山銀山。

作為哈尼梯田遺產(chǎn)區(qū)5個申遺重點村落之一的元陽縣阿者科村,山上有茂密的森林,林下是哈尼族傳統(tǒng)蘑菇屋組成的村寨,村寨下面是層層的梯田,河流溝渠則像血管般貫穿其中……這是哈尼山鄉(xiāng)最為典型的場景。

“哈尼村寨的選址和建筑,大都圍繞著梯田稻作來展開,生產(chǎn)活動與森林、村寨、梯田、水系緊密依存。”長期負責哈尼梯田保護管理和開發(fā)利用工作的元陽縣政協(xié)副主席朱文珍說,大小寨子建設(shè)初期,植栽樹木、種水源林和開墾梯田一樣,已經(jīng)成為哈尼族不成文的傳統(tǒng),每當有新生命誕生,大家也會種下一棵樹與子女攜手成長。“‘樹是水的命根,水是田的命根,田是人的命根’,這句流傳已久的哈尼族諺語,充分說明了祖先對人與自然間相互依存關(guān)系的深刻認識。”朱文珍介紹,哈尼祖先1300余年前從青藏高原來到哀牢山腹地,將險惡雄峻的荒山野嶺開墾成了養(yǎng)育生命的土地,在一步步演繹出讓世人驚嘆的農(nóng)耕奇跡的同時,與大自然共榮共生的理念也逐漸深入人心。

以元陽為例,雖然千百年來梯田周邊沒有水庫,卻擁有充分的水源。水流從精心保護的森林中滲出,通過灌溉網(wǎng)絡流向村莊,流入梯田,田灌滿后流向河流,最終在蒸騰作用下又重回森林的懷抱,如此循環(huán)往復、生生不息。

“森林—村寨—梯田—水系”4素同構(gòu)的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng),以及獨特的“三犁三耙”“夏秋種稻、冬春涵水”“人工耕耘除草”等精耕細作技術(shù)體系,是梯田耕作者根據(jù)自己所處的自然地理環(huán)境,經(jīng)過長期的生產(chǎn)生活實踐,探索出的獨特土地利用方式,不僅科學有效且兼顧了生態(tài)和環(huán)保。

在元陽縣新街鎮(zhèn)勝村村,村民普秀瓊在田間忙活著耙田插秧,“老品種不耐肥,施了化肥會得稻瘟病,農(nóng)藥會破壞土壤結(jié)構(gòu),進而影響稻米的品種品質(zhì)。”普秀瓊說,從選種、育種、播插到?jīng)_肥,大家都是一步不差、精心侍弄,對待種地就像對待自己的孩子一樣。“每塊梯田都相當于一個小型的生態(tài)系統(tǒng),昆蟲、水生動物、土壤生物以及田埂壩頭生物的多樣性讓我們有充分的條件在水稻耕作中進行生物防治,比如利用蒿類植物特性漚肥殺蟲,田邊保留相應植物驅(qū)蚊防蟲都是一代代耕作者總結(jié)的經(jīng)驗。”朱文珍介紹,在長期的實踐中,哈尼人在梯田管護與稻谷病蟲害防治方面,形成了自己的方法。他們選育出了上百種適合當?shù)丨h(huán)境的優(yōu)良稻種,親戚朋友間也會經(jīng)常交換稻種,以此穩(wěn)定品種產(chǎn)量和抗蟲抗病性。

為進一步加強哈尼梯田稻谷資源的保護與利用,紅河哈尼族彝族自治州制定了《梯田紅米地方品種種質(zhì)資源保護與利用項目實施方案》。目前在元陽縣范圍內(nèi)已收集到薄竹谷、月亮谷、紅糯谷、冷水谷等40余個地方紅米品種進行集中入圃種植管理保存,通過稻谷種質(zhì)資源鑒定評價、雜交改良、健全稻谷種質(zhì)資源保護體系,實現(xiàn)哈尼梯田生物多樣性和物種資源保護延續(xù)發(fā)展。

“建設(shè)新家園,遵循舊秩序,哈尼人千百年來在生產(chǎn)生活中尊重自然、敬畏自然,就是梯田的功能與文化得以延續(xù)和傳承至今的原因。”在紅河學院哈尼梯田保護與發(fā)展研究中心主任張紅榛看來,從梯田開挖、管理、運作等方方面面,都可以感受到哈尼人與大自然和諧共處的生態(tài)理念,而這些方法、制度大多沿用至今,并得到了一代代哈尼人的繼承與發(fā)揚。

一場大雨過后,雨水順著大大小小的溝渠進入梯田。在溝水入田處,刻放有數(shù)塊寬窄不一的木槽、石槽,這就是頗具歷史淵源的“木刻分水”“石刻分水”。為了充分、極致地利用水資源,在一股山泉或溝渠的灌溉面積內(nèi),種植戶根據(jù)各自的梯田數(shù)量共同協(xié)商規(guī)定用水量予以分配,這一模式逐步成為哈尼族之間約定俗成的規(guī)定,為維持稻作系統(tǒng)的運作發(fā)揮了重要作用。

為保證水能的順利輸送,哈尼人又推行了“趕溝人”制度。“主要是查看梯田周邊有沒有水渠被上游沖下來的枯枝落葉堵塞,或者有沒有田埂被水流沖開。”在元陽縣新街鎮(zhèn)大魚塘村,“趕溝人”李正福介紹,這門職業(yè)自古就有,就是為了維護溝渠,保障村內(nèi)整個水利系統(tǒng)的順暢。

如今,為了延續(xù)發(fā)揚這份農(nóng)耕智慧,哈尼梯田不少區(qū)域開始恢復推行“趕溝人”“守林人”“木刻分水”等傳統(tǒng)管理方式,探索設(shè)立相關(guān)公益崗位,確保每一片樹林、每一丘田、每一條溝渠和每一個水源點都有專人巡視、管護。目前,像李正福一樣的“溝長”在元陽哈尼梯田遺產(chǎn)區(qū)已經(jīng)超過200位,守護大大小小的溝渠達186條。

在此過程中,當?shù)攸h委、政府還全力推進遺產(chǎn)區(qū)生態(tài)恢復,實施荒山造林、封山育林、森林撫育等工程,元陽縣累計投入1.5億元實施遺產(chǎn)區(qū)生態(tài)植被恢復工程,實施退耕還林14667畝,植樹造林25.6萬畝。據(jù)統(tǒng)計,2017年哈尼梯田遺產(chǎn)區(qū)森林覆蓋率為47.58%,2020年森林覆蓋率為49.57%,林草覆蓋率為67%。

在推進水系治理和健全遺產(chǎn)區(qū)森林保護機制的同時,紅河州主動履行保護職責,2019年1月25日,紅河哈尼梯田世界文化遺產(chǎn)管理局正式掛牌,著重在依規(guī)、管村、治水、傳承上下功夫,通過加大傳統(tǒng)民居和村落保護力度,劃定梯田紅線,提升村莊人居環(huán)境,傳承優(yōu)秀民族文化等措施,有力保障了哈尼梯田的永續(xù)利用。同時,層層簽訂《基本農(nóng)田保護目標責任書》,建立起州、縣、鄉(xiāng)、村、村小組、戶6級管理機制。同時,出臺《哈尼梯田保護管理條例》《紅河梯田文化景觀村莊民居保護管理辦法》《紅河哈尼族傳統(tǒng)民居保護修繕和環(huán)境治理導則》等法律法規(guī),因地制宜全方位守護哈尼梯田。

在紅河縣寶華鎮(zhèn)世界連片最大的撒瑪壩梯田之畔,有一個被人遺忘的古村——蘇紅。古老的青石板道路、見證村寨歷史的石砌、龍樹祭臺與夯土老墻上依舊鮮亮的花紋,仿佛告訴我們這里曾經(jīng)也是一個熱鬧的村落。受地質(zhì)災害和現(xiàn)代文明的沖擊,蘇紅古村原住民早已搬離。

近年來,蘇紅古村又迎來了新生。通過招商引資,紅河縣引入外來資金對村落進行修復,并打造研學游、深度體驗游等旅游產(chǎn)品。目前,修舊如舊并保留哈尼文化、建筑特色的庭院式酒店還未面世,就已備受國內(nèi)外驢友關(guān)注。

“紅河縣不缺旅游資源,如今元蔓高速通車,建個元高速即將建成,元陽機場建設(shè)加速推進,可以預見梯田旅游業(yè)將迎來‘井噴’。”蘇紅項目現(xiàn)場負責人趙信松說,未來景區(qū)更應考慮游客涌入后梯田的保護承載問題,以及如何帶給游客更為原生態(tài)的旅游體驗。

實際上,自哈尼梯田申遺成功以來,梯田旅游關(guān)注度與日俱增,雖受疫情影響,今年春節(jié)“黃金周”期間,元陽哈尼梯田景區(qū)仍然“一房難求”。“每逢旺季日出之時,梯田邊架起無數(shù)相機,而那些記錄在相機里的梯田景觀創(chuàng)造者卻沒有太多收益。”剛到阿者科時,中山大學旅游學院教授保繼剛曾形容這里是“富饒的貧困”。

針對這樣的問題,紅河哈尼族彝族自治州提出以種田收益一點、旅游增值一點、政府反哺一點的辦法,最大限度調(diào)動群眾參與梯田保護發(fā)展的積極性。

2018年1月,元陽縣委、縣政府邀請保繼剛團隊為阿者科編制了《阿者科計劃》,去年10月2日,彌漫著陣陣稻香的阿者科村迎來了計劃實施以來的第五次分紅。“這次分紅每戶村民分到1200元到3000元不等,戶均分紅達到了2580元。”共青團元陽縣委副書記、阿者科村旅游村長徐雨晨介紹,在發(fā)展過程中,阿者科始終將生態(tài)環(huán)境和傳統(tǒng)文化保護作為發(fā)展的首要前提,按照全民參與、人人受益的原則促進旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展可持續(xù)。

目前,紅河州哈尼梯田主要分布的4個縣正持續(xù)開發(fā)高端紅米系列產(chǎn)品,抓緊推進元陽梯田紅米地理標志產(chǎn)品認證,打造世界知名的梯田紅米之鄉(xiāng),讓梯田紅米、優(yōu)質(zhì)大米走出大山,最大限度提高農(nóng)民收入。

“只有讓老百姓從梯田保護、旅游發(fā)展中受益,才能激發(fā)大家保護遺產(chǎn)、建設(shè)家園的自豪感。”張紅榛說,哈尼梯田不僅有令人震撼的景觀,對于活態(tài)文化的動態(tài)保護也同樣重要。希望在文旅融合、農(nóng)旅融合過程中挖掘好民族文化、農(nóng)耕文化,真正讓哈尼梯田實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,助推紅河南岸鄉(xiāng)村振興。

紅河學院哈尼梯田保護與發(fā)展研究中心主任張紅榛

傳承民族文化?保護生物多樣性

“哈尼梯田的生物多樣性成就了哈尼族生活的多樣性和文化的多樣性,在物質(zhì)匱乏的年代為我們的生活提供了更多豐富而有趣的選擇。”紅河學院哈尼梯田保護與發(fā)展研究中心主任張紅榛說,敬畏自然的哈尼先民用勤勞與智慧筑就了梯田的壯麗圖景,而梯田獨特的自然生態(tài)和豐富的物種條件也源源不斷地回饋著這里的人們,為哈尼族千百年來的生產(chǎn)生活和文化發(fā)展提供了豐滿的物質(zhì)基礎(chǔ)。

在哈尼族的飲食文化中,魚類占據(jù)了重要位置,尤其是梯田所養(yǎng)之魚,在很長一段時間都是本地百姓主要的肉食來源。“梯田養(yǎng)魚放養(yǎng)容易,捕撈方便,很受哈尼族及其他世居民族的青睞。”張紅榛說,除了魚類,梯田中的鱔魚、螺螄、泥鰍等水產(chǎn)也很常見,不僅能除蟲松土,也解決了哈尼族群眾肉食營養(yǎng)不足的問題。除了以稻禽魚共生為主的田內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)外,梯田壟埂邊生長的水芹菜、芨芨菜、水芋頭、折耳根、青苔等植物,幫助稻谷抵御病蟲害功能的同時,也被哈尼先民搬上了餐桌。哈尼族幾乎每頓飯必有的哈尼蘸水,大多數(shù)調(diào)料就產(chǎn)自梯田附近。

除此之外,哈尼梯田的生物多樣性也與哈尼族的文化多樣性緊密相連。“哈尼族節(jié)日繁多,其中最為重要的則要數(shù)‘昂瑪突’‘矻扎扎’和‘十月年’三大節(jié)日,分別對應著農(nóng)耕生產(chǎn)開始、秋收前祈福六畜平安、歡慶豐收等節(jié)點。”張紅榛表示,歡樂的節(jié)慶文化,表達的則是哈尼族對于自然的崇敬與感激。

“雖然沒有文字,但哈尼先民積累了大量關(guān)于山水自然、動植物、生產(chǎn)生活等方面的經(jīng)驗和技能,形成了一套完整的民間農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活文化知識體系。”張紅榛說,作為本地民族文化的核心,哈尼族幾乎所有的生產(chǎn)生活包括飲食、服飾、建筑等文化都是圍繞梯田文化而展開。

伴隨著耕作活動,哈尼先民千百年來在田間地頭言傳身教,哈尼四季生產(chǎn)調(diào)、哈尼多聲部民歌、紅河樂作舞等源自梯田的歌謠、舞蹈、民俗習慣也流傳了下來,并形成了哈尼族別具一格的文化現(xiàn)象。“正因如此,在保護哈尼梯田的過程中,我們要更加重視哈尼族絢麗文化多樣性的傳承,為保護哈尼梯田原真性、完整性、系統(tǒng)性打下堅實基礎(chǔ),從而延續(xù)祖先智慧,更好地展示哈尼梯田的生物多樣性。”張紅榛說。

梯田染新綠,插秧正當時。連日來,趁著天氣晴朗氣溫升高,元陽縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶搶抓農(nóng)時備春耕,層層疊疊的梯田更添勃勃生機。

稻魚鴨綜合種養(yǎng) 本報通訊員 王智 攝

牛角寨鎮(zhèn)新安所村委會臘批大寨村民周德發(fā)和妻子一大早就來到田里,一邊耙田,一邊插秧,不一會兒,一塊塊梯田里便插滿了綠油油的秧苗。“現(xiàn)在插秧,6月份就可以收稻谷了。”周德發(fā)告訴記者,栽秧后3周左右水稻返青,就可以放魚苗,之后還能放養(yǎng)雛鴨,這樣不僅能更加有效地利用田地,還能給自己增加一份收入,可謂一舉多得。

“平時都是在附近務工,農(nóng)忙時就回家來栽秧,年復一年,梯田不能讓它荒廢,祖先留下來的東西自然要保護好。”在新街鎮(zhèn)全福莊村委會上寨村,村民普美珍高興地說,如今不僅能延續(xù)祖祖輩輩留下的傳統(tǒng)耕種方式,黨委、政府還大力扶持梯田紅米產(chǎn)業(yè),自己的生活一年比一年好。

近年來,元陽縣政府大力扶持梯田紅米產(chǎn)業(yè),采取項目優(yōu)先、政策帶動戰(zhàn)略,把稻魚鴨生態(tài)種養(yǎng)項目作為重點產(chǎn)業(yè)進行打造。大力支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社等新型經(jīng)營主體,推廣稻魚鴨綜合種養(yǎng)模式,提高農(nóng)民收入,讓更多外出打工的年輕人回歸本土,激發(fā)群眾自覺保護、合力保護梯田的內(nèi)生動力。

目前,該縣已累計實施稻魚鴨綜合種養(yǎng)模式示范面積11萬畝,發(fā)放魚苗700余噸,發(fā)放鴨苗60余萬只,涉及農(nóng)戶4.6萬余戶,采用稻魚鴨綜合種養(yǎng)模式的田塊,畝產(chǎn)值由純種植水稻不到3000元提高到8000元以上。