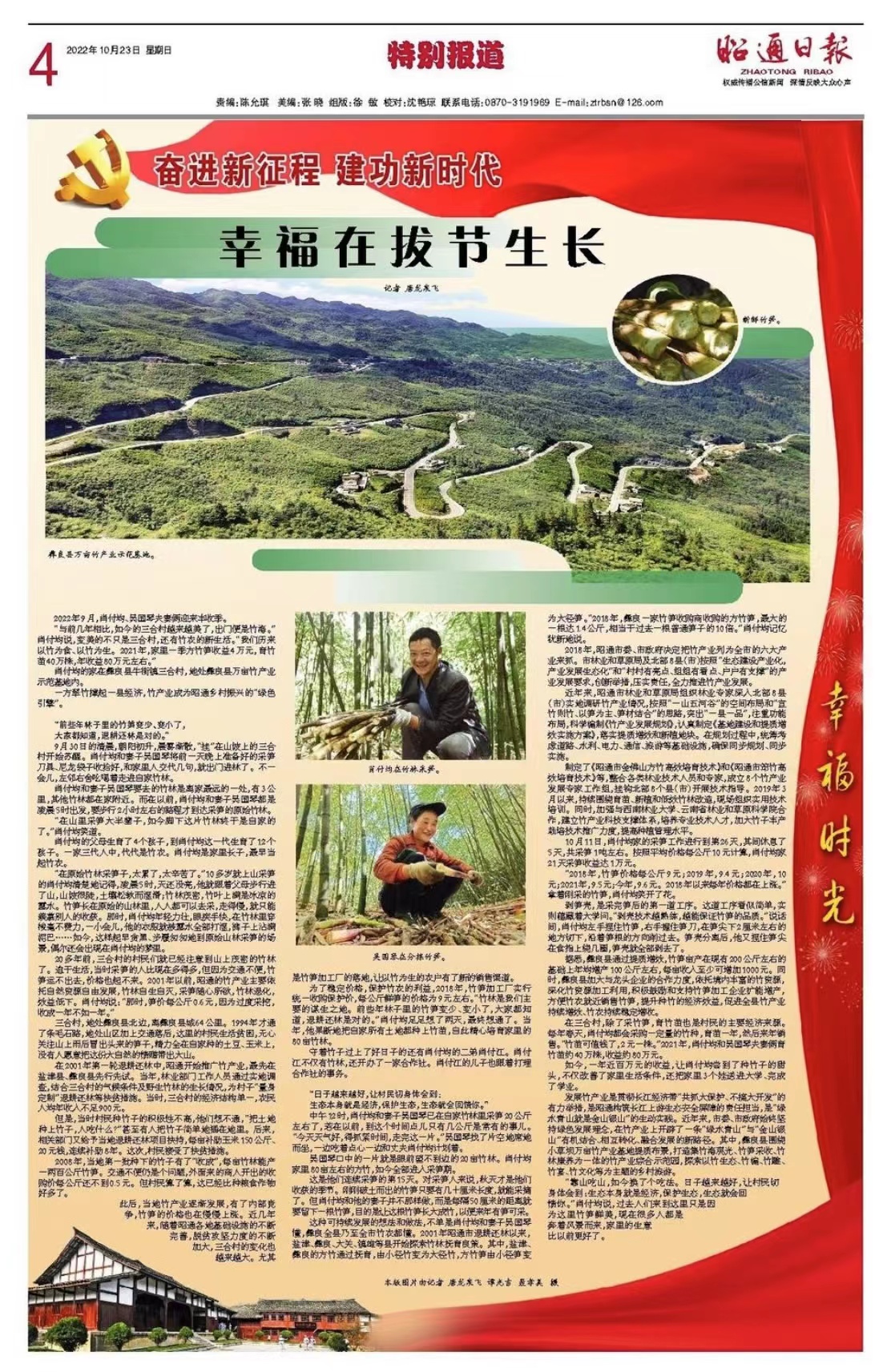

2022-10-23 09:37 來源:昭通新聞網(wǎng)

2022年9月,肖付均、吳國(guó)琴夫妻倆迎來豐收季。

“與前幾年相比,如今的三合村越來越美了,出門便是竹海。”肖付均說,變美的不只是三合村,還有竹農(nóng)的新生活。“我們歷來以竹為食、以竹為生。2021年,家里一季方竹筍收益4萬元,育竹苗40萬株,年收益80萬元左右。”

肖付均的家在彝良縣牛街鎮(zhèn)三合村,地處彝良縣萬畝竹產(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)。

一方翠竹撐起一縣經(jīng)濟(jì),竹產(chǎn)業(yè)成為昭通鄉(xiāng)村振興的“綠色引擎”。

“前些年林子里的竹筍變少、變小了,

大家都知道,退耕還林是對(duì)的。”

9月30日的清晨,朝陽初升,晨霧漸散,“掛”在山坡上的三合村開始蘇醒。肖付均和妻子吳國(guó)琴將前一天晚上準(zhǔn)備好的采筍刀具、尼龍袋子收拾好,和家里人交代幾句,就出門進(jìn)林了。不一會(huì)兒,左鄰右舍吆喝著走進(jìn)自家竹林。

肖付均和妻子吳國(guó)琴要去的竹林是離家最遠(yuǎn)的一處,有3公里,其他竹林都在家附近。而在以前,肖付均和妻子吳國(guó)琴都是凌晨5時(shí)出發(fā),要步行2小時(shí)左右的路程才到達(dá)采筍的原始竹林。

“在山里采筍大半輩子,如今腳下這片竹林終于是自家的了。”肖付均笑道。

肖付均的父母生育了4個(gè)孩子,到肖付均這一代生育了12個(gè)孩子。一家三代人中,代代是竹農(nóng)。肖付均是家里長(zhǎng)子,最早當(dāng)起竹農(nóng)。

“在原始竹林采筍子,太累了,太辛苦了。”10多歲就上山采筍的肖付均清楚地記得,凌晨5時(shí),天還沒亮,他就跟著父母步行進(jìn)了山,山坡很陡,土壤松軟而濕滑;竹林茂密,竹葉上滿是冰涼的露水。竹筍長(zhǎng)在原始的山林里,人人都可以去采,走得慢,就只能羨慕別人的收獲。那時(shí),肖付均年輕力壯,眼疾手快,在竹林里穿梭毫不費(fèi)力,一小會(huì)兒,他的衣服就被露水全部打濕,褲子上沾滿泥巴……如今,這樣起早貪黑、步履匆匆地到原始山林采筍的場(chǎng)景,偶爾還會(huì)出現(xiàn)在肖付均的夢(mèng)里。

20多年前,三合村的村民們就已經(jīng)注意到山上茂密的竹林了。迫于生活,當(dāng)時(shí)采筍的人比現(xiàn)在多得多,但因?yàn)榻煌ú槐悖窆S運(yùn)不出去,價(jià)格也起不來。2001年以前,昭通的竹產(chǎn)業(yè)主要依托自然資源自由發(fā)展,竹林自生自滅,采筍隨心所欲,竹林退化,效益低下。肖付均說:“那時(shí),筍價(jià)每公斤0.6元,因?yàn)檫^度采挖,收成一年不如一年。”

三合村,地處彝良縣北邊,離彝良縣城64公里。1994年才通了條毛石路,地處山區(qū)加上交通落后,這里的村民生活貧困,無心關(guān)注山上雨后冒出頭來的筍子,精力全在自家種的土豆、玉米上,沒有人愿意把這份大自然的饋贈(zèng)帶出大山。

在2001年第一輪退耕還林中,昭通開始推廣竹產(chǎn)業(yè),最先在鹽津縣、彝良縣先行先試。當(dāng)年,林業(yè)部門工作人員通過實(shí)地調(diào)查,結(jié)合三合村的氣候條件及野生竹林的生長(zhǎng)情況,為村子“量身定制”退耕還林等扶貧措施。當(dāng)時(shí),三合村的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一,農(nóng)民人均年收入不足900元。

但是,當(dāng)時(shí)村民種竹子的積極性不高,他們想不通,“把土地種上竹子,人吃什么?”甚至有人把竹子簡(jiǎn)單地插在地里。后來,相關(guān)部門又給予當(dāng)?shù)赝烁€林項(xiàng)目扶持,每畝補(bǔ)助玉米150公斤、20元錢,連續(xù)補(bǔ)助8年。這次,村民接受了扶貧措施。

肖付均在竹林采筍

2008年,當(dāng)?shù)氐谝慌N下的竹子有了“收成”,每畝竹林能產(chǎn)一兩百公斤竹筍。交通不便仍是個(gè)問題,外面來的商人開出的收購(gòu)價(jià)每公斤還不到0.5元。但村民算了算,這已經(jīng)比種糧食作物好多了。

此后,當(dāng)?shù)刂癞a(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展,有了內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng),竹筍的價(jià)格也在慢慢上漲。近幾年來,隨著昭通各地基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,脫貧攻堅(jiān)力度的不斷加大,三合村的變化也越來越大。尤其是竹筍加工廠的落地,讓以竹為生的農(nóng)戶有了新的銷售渠道。

為了穩(wěn)定價(jià)格,保護(hù)竹農(nóng)的利益,2018年,竹筍加工廠實(shí)行統(tǒng)一收購(gòu)保護(hù)價(jià),每公斤鮮筍的價(jià)格為9元左右。“竹林是我們主要的謀生之地。前些年林子里的竹筍變少、變小了,大家都知道,退耕還林是對(duì)的。”肖付均足足想了兩天,最終想通了。當(dāng)年,他果斷地把自家所有土地都種上竹苗,自此精心培育家里的80畝竹林。

守著竹子過上了好日子的還有肖付均的二弟肖付江。肖付江不僅有竹林,還開辦了一家合作社。肖付江的兒子也跟著打理合作社的事務(wù)。

“日子越來越好,讓村民切身體會(huì)到:

生態(tài)本身就是經(jīng)濟(jì),保護(hù)生態(tài),生態(tài)就會(huì)回饋你。”

中午12時(shí),肖付均和妻子吳國(guó)琴已在自家竹林里采筍20公斤左右了,若在以前,到這個(gè)時(shí)間點(diǎn)兒只有幾公斤是常有的事兒。“今天天氣好,得抓緊時(shí)間,走完這一片。”吳國(guó)琴找了片空地席地而坐,一邊吃著點(diǎn)心一邊和丈夫肖付均計(jì)劃著。

吳國(guó)琴口中的一片就是眼前望不到邊的20畝竹林。肖付均家里80畝左右的方竹,如今全部進(jìn)入采筍期。

吳國(guó)琴在分揀竹筍

這是他們連續(xù)采筍的第15天。對(duì)采筍人來說,秋天才是他們收獲的季節(jié)。剛剛破土而出的竹筍只要有幾十厘米長(zhǎng)度,就能采摘了。但肖付均和他的妻子并不那樣做,而是每隔50厘米的距離就要留下一根竹筍,目的是讓這根竹筍長(zhǎng)大成竹,以便來年有筍可采。

這種可持續(xù)發(fā)展的想法和做法,不單是肖付均和妻子吳國(guó)琴懂,彝良全縣乃至全市竹農(nóng)都懂。2001年昭通市退耕還林以來,鹽津、彝良、大關(guān)、鎮(zhèn)雄等縣開始探索竹林撫育良策。其中,鹽津、彝良的方竹通過撫育,由小徑竹變?yōu)榇髲街瘢街窆S由小徑筍變?yōu)榇髲焦S。“2018年,彝良一家竹筍收購(gòu)商收購(gòu)的方竹筍,最大的一根達(dá)1.4公斤,相當(dāng)于過去一根普通筍子的10倍。”肖付均記憶猶新地說。

2018年,昭通市委、市政府決定把竹產(chǎn)業(yè)列為全市的六大產(chǎn)業(yè)來抓。市林業(yè)和草原局及北部8縣(市)按照“生態(tài)建設(shè)產(chǎn)業(yè)化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)化”和“村村有亮點(diǎn)、組組有看點(diǎn)、戶戶有支撐”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求,創(chuàng)新舉措,壓實(shí)責(zé)任,全力推進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

近年來,昭通市林業(yè)和草原局組織林業(yè)專家深入北部8縣(市)實(shí)地調(diào)研竹產(chǎn)業(yè)情況,按照“一山五河谷”的空間布局和“宜竹則竹、以筍為主、筍材結(jié)合”的思路,突出“一縣一品”,注重功能布局,科學(xué)編制《竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,認(rèn)真制定《基地建設(shè)和提質(zhì)增效實(shí)施方案》,落實(shí)提質(zhì)增效和新植地塊。在規(guī)劃過程中,統(tǒng)籌考慮道路、水利、電力、通信、旅游等基礎(chǔ)設(shè)施,確保同步規(guī)劃、同步實(shí)施。

制定了《昭通市金佛山方竹高效培育技術(shù)》和《昭通市筇竹高效培育技術(shù)》等,整合各類林業(yè)技術(shù)人員和專家,成立8個(gè)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家工作組,掛鉤北部8個(gè)縣(市)開展技術(shù)指導(dǎo)。2019年3月以來,持續(xù)圍繞育苗、新植和低效竹林改造,現(xiàn)場(chǎng)組織實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。同時(shí),加強(qiáng)與西南林業(yè)大學(xué)、云南省林業(yè)和草原科學(xué)院合作,建立竹產(chǎn)業(yè)科技支撐體系,培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才,加大竹子豐產(chǎn)栽培技術(shù)推廣力度,提高種植管理水平。

10月11日,肖付均家的采筍工作進(jìn)行到第26天,其間休息了5天,共采筍1噸左右。按照平均價(jià)格每公斤10元計(jì)算,肖付均家21天采筍收益達(dá)1萬元。

“2018年,竹筍價(jià)格每公斤9元;2019年,9.4元;2020年,10元;2021年,9.5元;今年,9.6元。2018年以來每年價(jià)格都在上漲。”拿著剛采的竹筍,肖付均笑開了花。

剝筍殼,是采完筍后的第一道工序。這道工序看似簡(jiǎn)單,實(shí)則蘊(yùn)藏著大學(xué)問。“剝殼技術(shù)越熟練,越能保證竹筍的品質(zhì)。”說話間,肖付均左手捏住竹筍,右手握住筍刀,在筍尖下2厘米左右的地方切下,沿著筍根的方向削過去。筍殼分離后,他又捏住筍尖在食指上繞幾圈,筍殼就全部剝?nèi)チ恕?/p>

據(jù)悉,彝良縣通過提質(zhì)增效,竹筍畝產(chǎn)在現(xiàn)有200公斤左右的基礎(chǔ)上年均增產(chǎn)100公斤左右,每畝收入至少可增加1000元。同時(shí),彝良縣加大與龍頭企業(yè)的合作力度,依托境內(nèi)豐富的竹資源,深化竹資源加工利用,積極鼓勵(lì)和支持竹筍加工企業(yè)擴(kuò)能增產(chǎn),方便竹農(nóng)就近銷售竹筍,提升種竹的經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)全縣竹產(chǎn)業(yè)持續(xù)增效、竹農(nóng)持續(xù)穩(wěn)定增收。

在三合村,除了采竹筍,育竹苗也是村民的主要經(jīng)濟(jì)來源。每年春天,肖付均都會(huì)采購(gòu)一定量的竹種,育苗一年,然后來年銷售。“竹苗可值錢了,2元一株。”2021年,肖付均和吳國(guó)琴夫妻倆育竹苗約40萬株,收益約80萬元。

如今,一年近百萬元的收益,讓肖付均嘗到了種竹子的甜頭,不僅改善了家里生活條件,還把家里3個(gè)娃送進(jìn)大學(xué)、完成了學(xué)業(yè)。

發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)是貫徹長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶“共抓大保護(hù)、不搞大開發(fā)”的有力舉措,是昭通構(gòu)筑長(zhǎng)江上游生態(tài)安全屏障的責(zé)任擔(dān)當(dāng),是“綠水青山就是金山銀山”的生動(dòng)實(shí)踐。近年來,市委、市政府始終堅(jiān)持綠色發(fā)展理念,在竹產(chǎn)業(yè)上開辟了一條“綠水青山”與“金山銀山”有機(jī)結(jié)合、相互轉(zhuǎn)化、融合發(fā)展的新路徑。其中,彝良縣圍繞小草壩萬畝竹產(chǎn)業(yè)基地提質(zhì)布景,打造集竹海觀光、竹筍采收、竹林康養(yǎng)為一體的竹產(chǎn)業(yè)綜合示范園,探索以竹生態(tài)、竹編、竹雕、竹宴、竹文化等為主題的鄉(xiāng)村旅游。

“靠山吃山,如今換了個(gè)吃法。日子越來越好,讓村民切身體會(huì)到:生態(tài)本身就是經(jīng)濟(jì),保護(hù)生態(tài),生態(tài)就會(huì)回饋你。”肖付均說,過去人們來到這里只是因?yàn)檫@里竹筍鮮美,現(xiàn)在很多人都是奔著風(fēng)景而來,家里的生意比以前更好了。

昭通日?qǐng)?bào)記者:唐龍泉飛/文 唐龍泉飛 譚光吉 聶孝美/圖