2023-05-12 10:25 來源:昭通新聞網(wǎng)

金沙江下游俗稱“金河”,古稱馬湖江,自古就是通航的。公元225年春,諸葛亮率軍南征,走的就是這條水道。唐宋時期,馬湖江上浮木塞江,木筏不斷,航行景象異常壯觀。明清時期,由于朝廷不斷整治金沙江航道,于是,數(shù)以萬計的皇木和京銅,便從沿江兩岸順利起運,直至揚州,再轉(zhuǎn)京杭大運河,最后到達北京。

吆哦呵,吆哦呵,吆啰呵……

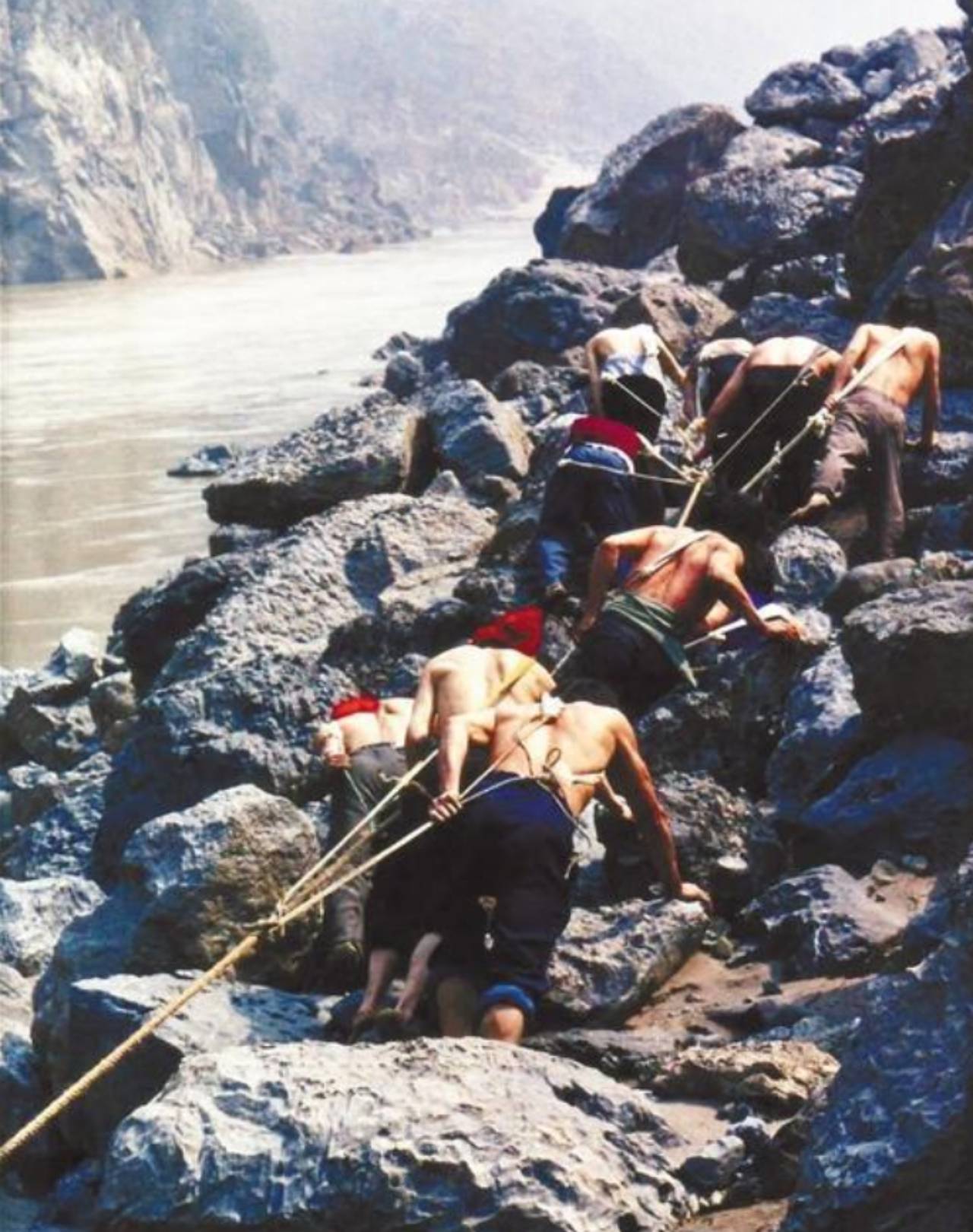

最后的金沙江纖夫 。 馬志明 攝

亂石穿空,驚濤拍岸。陡峭的巖壁上,嶙峋的怪石中,一群頭纏白帕,腰系纖繩的光膀漢子,或匍匐爬行,或跳躍攀登,或雙膝跪地一寸寸往前挪,或把自己當成一塊拴船的鼻索,硬生生地卡在巖縫里。纖繩深深勒進皮肉沒人喊疼,手掌、腳掌被鋒利的巖石割破沒人松勁。腳下的激流險灘,是自己一次又一次戰(zhàn)勝過的“豺狼虎豹”,是時刻都有可能讓所有人喪命的“魔鬼”。身后的大船是眾人的命根子,是親人揪心的期盼。關(guān)鍵時刻若偷一分懶,眨眼之間,便是滅頂之災(zāi),若再流幾滴血,再擠盡一分力,那么晚上就能睡在家人的笑容里。

吆啰呵的號子聲中,纖夫眼前早已沒了湍急的駭浪,沒了狹窄陡峭的纖道,取而代之的則是兒女乖巧的面容,情人妙曼的身軀,父母慈祥的眼神。這個時候沒人耍心機,你就是我,我也是你,只有無數(shù)個小我匯成一個大我,才能穿急浪、過險灘,才能回家與親人團聚。這吶喊聲,就是金沙江船工號子的神奇力量;這悲壯的場景,就是纖夫生活、思想和意志的真實寫照。

金沙江船工號子是船工克制水怪的魔咒,是峽谷中此起彼伏的天籟之音,是被國家列為傳承和保護的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

金沙江船工號子,主要分順水號子和逆水號子。

順水號子有出船號子、一二三號子、招架號子、大搬秋號子、扎流號子等,逆水號子有上水數(shù)板號子、搬秋號子、拼命號子、拋灘號子等。這些號子有固定的唱腔及和聲,曲調(diào)蒼涼、雄渾,奔放激昂,一領(lǐng)眾和,頓時山鳴谷應(yīng),非常震撼人心,振奮纖夫斗志。所有號子均由領(lǐng)纖人掌控,根據(jù)纖道寬窄、激流深淺、險灘長短,及時吼出,既是向纖夫發(fā)出指令,又是給船上的舵手報告情況。其節(jié)奏時而急速,時而舒緩,時而對話,時而是領(lǐng)纖人的喃喃自語,時而又是所有纖夫發(fā)自肺腑的集體合唱。

古纖道。 馬志明 攝

“金沙江上險灘多,不是行人安樂窩。”在江上行船,各種情況隨時都會發(fā)生,翻船、死人是常事。從四川宜賓上來,大雪灘、小雪灘、灣灣灘、石梁子灘、石板灘等幾十個險灘,從古至今不知奪走了多少船工的財產(chǎn)和性命。無力和自然抗爭時,人們便把自己的命運交給神靈,希望神仙能幫忙震懾水怪,保佑過往船只逢兇化吉。

綏江縣會儀鎮(zhèn)官田壩下面的菩提石,就是人們拜祭河神,祈求神靈震懾水怪的地點之一。菩提石被當?shù)厝朔Q為“將軍石”,原是金沙江邊一尊十多米高,重達幾十噸的天然巨石。1841年,江對岸的觀音塔建成后,每到洪水季節(jié),仍有不少船只傾覆,于是人們便在將軍石上勒石刻字并鑿洞建塔,把一切平安的希望寄托于此。

菩提塔建成后,連石帶塔20多米高,站在上面,江上遠近的船只盡收眼底。除了上塔作法求神的人工梯步,巨石臨江面和西側(cè),分別有“橫刻菩提石”和“豎刻菩提石”幾個大字。橫刻菩提石,每字50厘米見方,左右兩側(cè)豎刻道光庚子年,七十三恩耆熊桂堂敬書。豎刻菩提石,左右兩側(cè)刻有道光二十年仲春月谷旦,榮昌儒學(xué)聶汝俊敬書。所有刻字筆力雄健,令人流連崇敬。

菩提石西側(cè),從底至頂有約30厘米的石階共26級。每級旁邊另鑿石孔,供人們攀石時雙手抓握,巨石上面是菩提塔的底座。據(jù)官田壩的老人說,百余年前,菩提塔被洪水沖塌,傾覆于石下的河沙中。菩提塔每層三米多高,共三層,上有“南無阿彌陀佛”幾個顏體大字。修建時套一層蓋石,覆一層塔身石,整個塔身造型別致,雕刻精美。每到祭拜日,塔上香煙繚繞經(jīng)幡飄搖,塔下八音齊奏。梵唄之聲中,兩岸民眾雙手合十,高誦佛號好不熱鬧。2005年3月,中央電視臺《走遍中國》欄目組,拍攝金沙江航運時,對菩提石作了特別采訪報道。

“太陽出來三丈三,小小船兒下陡灘。行得正來坐得穩(wěn),不怕風(fēng)吹浪打翻。”當然,在江上行船,船工們的生活,不全是悲愁的日子。苦中有樂,忙里偷閑,只要過了險灘,面對兩岸旖旎的風(fēng)光,面對江邊笑容可掬的浣紗女,船工們追求美好生活的天性,瞬間又被激活了:“山對山來巖對巖,四川姑娘好人才。推只船兒過河去,把她娘倆接過來。”

此時,船工們口中哼出的,已不是剛才那種激昂急速的拼命號子,而是悠揚抒情的船歌了。船歌的內(nèi)容很豐富,三教九流、山川風(fēng)物、兩岸風(fēng)情,都是他們哼唱的對象。這個時候,船老大就會把纖夫們接上船,拿出酒肉,一邊請大家吃喝,一邊詼諧地講段子,以此聯(lián)絡(luò)感情,為闖過下個險灘打基礎(chǔ)。

“歌謠欲採堪從此,好聽舟頭欸乃聲。”明代詩人楊寅的《沙洲漁火》,高度概括了金沙江船工號子的藝術(shù)魅力。楊寅認為,沿江兩岸的一切歌謠,都要從舟船上的欸乃聲開始,這既是兩岸風(fēng)情的集中寫照,又是船工們與江神溝通的上古靈音。

沙洲漁火,是明代龍湖十二景之一,位于原四川屏山縣城對岸,綏江石龍村下的臨江岸。這里有“南海飛來”和“文曲遠映”摩崖石刻。明沙碧水旁,艷火枯蘆處,漁船停泊,漁燈點點,漁歌相答,號子相連。那種各路袍哥云集,大碗喝酒,大聲唱歌的壯闊場景,至今令人遐想。

作者:吳運強

作者:吳運強