2023-11-28 10:52 來源:中國民族報

二里頭文化玉器。中國民族報社圖片庫

明代金蟬玉葉飾件。南京博物院供圖

明代嵌寶金托玉爵。南京博物院供圖

紅山文化玉豬龍。中國民族報社圖片庫

清代青白玉十二生肖。文靜攝

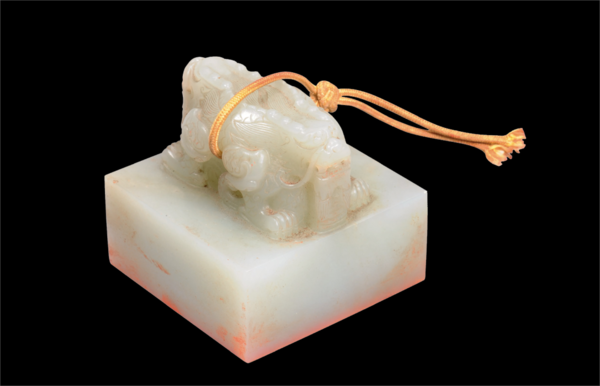

清代青玉交龍鈕“太上皇帝之寶”。南京博物院供圖

良渚文化玉琮。文靜攝

近日,“玉潤中華——中國玉器的萬年史詩圖卷”在江蘇南京博物院展出,600余件(組)玉器共同展現(xiàn)中華玉文化的燦爛歷史。

玉文化作為中華文明的瑰寶,綿延萬年發(fā)展至今,不僅深深植入中國人的生活、認(rèn)知和信仰,也見證了中華文明起源、形成、發(fā)展和演變的過程。萬年玉史,潤澤中華。融入中華民族精神血脈的玉文化,深深嵌入到中華文明和中國歷史當(dāng)中,印證了中華文明五個突出特性,實證了中華民族多元一體格局,滋養(yǎng)了中華民族的精神品格。

1 玉是萬年中華文化的佐證

我國近代地質(zhì)學(xué)家章鴻釗談到,“夫玉之為物雖微,使能即而詳焉,則凡民族之所往返,與文化之所遞嬗,將皆得于是征之”。玉文化是中華文化的重要組成部分,它深深浸潤著中國古代的政治、思想、文化和制度。從某種意義上說,研究中華文化離不開玉文化。

20世紀(jì)以來,中國考古發(fā)掘了大量史前玉器,從8000年前的興隆洼文化玉器到9000年前的小南山玉器,“最早時期”的玉文化歷史被不斷刷新。從6000年前北方遼河流域的紅山文化到5000年前長江流域的良渚文化,“唯玉為葬”的現(xiàn)象見證了玉在中華文化中的獨特地位。從4000年前陜西黃土高原的石峁文化到黃河中下游流域的龍山文化,玉的使用是中華“三皇五帝”時期的重要證明。山西陶寺遺址和河南二里頭遺址與夏代的時間和文化特征基本吻合,出土的玉器佐證了《越絕書》記載的“玉器時代”。

西周儒家思想以玉“比德君子”的學(xué)說,奠定了玉文化在中華文化中的重要地位。自漢以降,玉的使用從“標(biāo)識等級”逐步“飛入尋常百姓家”,進(jìn)而成為中國人的精神標(biāo)識。玉可謂印證了中國古代歷史,填補(bǔ)了文字和文獻(xiàn)的空白,成為萬年中華文化的實物鐵證。

透過中國古代用玉制度,可以透視中國古代政治制度、社會組織、經(jīng)濟(jì)狀況和文化面貌。玉文化依托玉的使用、發(fā)展、演化并最終成為中華文明的獨特標(biāo)識,玉的使用與中華文明起源、發(fā)展相生相伴。

我國考古學(xué)家、良渚文化研究專家牟永杭曾表示:“玉之所以能夠在中華民族的心理上造成如此深刻而長遠(yuǎn)的影響,其原因之一是這種被賦予‘山岳精英’的礦物,對中國古代文明的誕生起了催化酶的作用,從而將隨著文明而來的政治權(quán)力,牢牢地包在了神秘的袍套之中。可以說超越自然屬性的玉和政治的神秘化共同熔鑄了中華民族的心理素質(zhì)。”

玉器因為其物理特性,可以在地下完整保存數(shù)千年,后世通過發(fā)掘、探尋,得以“看見”無文字記載的早期中國。這些史前埋藏的玉器,助益于認(rèn)識、探尋中華文明的起源、發(fā)展和演變。我國著名社會學(xué)家費孝通曾這樣談到玉的重要價值:“在紛繁的、獨具特色的中國文化中,我想到了中國古代的玉器。玉器在中國的歷史上曾經(jīng)占有很重要的地位,這種現(xiàn)象是西方所沒有的,或者說是很少見的。我們考古學(xué)界是否可以將對玉器的研究作為切入點,從更深刻的層面上闡述玉器在中國文化中所包含的意義,把考古學(xué)的研究同精神文明的研究結(jié)合起來。”

2 中華玉文化綿延發(fā)展、生生不息

近萬年以來,玉的使用從未斷絕。璀璨獨特的玉器,見證了中華文明形成和連續(xù)發(fā)展的光輝歷程,是延續(xù)文明血脈的物質(zhì)載體。

早在8000年前,在內(nèi)蒙古及東北地區(qū)的興隆洼地區(qū)就出現(xiàn)了區(qū)分等級的用玉現(xiàn)象;后來,從遼河流域的紅山文化到長江流域的良渚文化,由北及南出現(xiàn)了系統(tǒng)、不間斷的大規(guī)模的用玉制度,用玉的區(qū)域呈現(xiàn)出較為發(fā)達(dá)的文明現(xiàn)象。夏商周三代,玉使用之繁盛,蔚為壯觀,玉牙璋、玉刀、玉戈等不同類型的玉器遺存即是說明。

自秦漢一直到清代,歷代王朝都將玉作為政治權(quán)力的象征和士大夫比德的載體,呈現(xiàn)出一波又一波的玉文化高峰。“以玉載禮”“以玉比德”等傳統(tǒng)文化在中華文明歷史中延綿不絕,持續(xù)至今。

玉的使用伴隨各個歷史時期,經(jīng)歷了從“神(巫)玉”到“王玉”再到“民玉”的演變,彰顯了突出的創(chuàng)新性。玉在中華文化早期是關(guān)乎宗教的信仰存在,《說文解字》中“靈”的含義為“巫以玉事神”。早期祭祀活動的核心物品是玉。在早期政治儀式中,玉作為重要的政治象征而被尊為與“天”“神”溝通的“神物”,這在紅山文化和良渚文化“以玉為葬”中表現(xiàn)尤為明顯,一直到漢代“金縷玉衣”現(xiàn)象的出現(xiàn),從未改變。

伴隨歷史的發(fā)展,玉逐漸“祛魅”,并開始在中國傳統(tǒng)禮制特別是在王權(quán)中發(fā)揮不可替代的作用。先秦文獻(xiàn)《周禮》《儀禮》《禮記》中有大量關(guān)于玉器使用的記載,比如《周禮》中記載的“六器”——璧、琮、圭、璋、琥、璜等重要玉器,在考古發(fā)掘中也得到了驗證。“三禮”典籍還涉及用玉的整體理論、具體分類和使用規(guī)定,包含政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、法律、外交、財貨、祭祀、宗廟、朝聘、盟會、婚喪等多方面。這些都說明,早在先秦時期,玉已經(jīng)成為政治禮制的組成部分。

玉還是古代標(biāo)識身份的政治符號,帝王將相把佩戴玉作為等級身份的標(biāo)識,比如海昏侯墓的發(fā)掘就以劉賀玉印的發(fā)現(xiàn)一錘定音。宋代之后,玉從帝王將相的案頭逐步走進(jìn)尋常生活,玉作為世人美好意愿的象征,逐漸成為中華民族的精神標(biāo)識。

3 玉是中華民族凝聚統(tǒng)一的歷史物證

從世界范圍來看,中國是最早制造和使用玉器的國度。中國用玉的歷史延綿久遠(yuǎn),古代玉器工藝有近萬年的歷史,其在中華民族多元一體格局的形成、發(fā)展過程中起到了不可忽視的作用。

從政治符號和政治儀式的角度而言,玉在中國史前和古代社會發(fā)揮了凝聚共識的重要功能。從北方紅山文化的“唯玉為葬”到南方良渚文化大規(guī)模的玉斂葬,體現(xiàn)了早期中國不同區(qū)域喪葬儀式的趨同。

大禹時代是“執(zhí)玉者萬國”的城邦林立時期,萬國朝宗拿的是玉。為什么拿玉?因為玉象征對統(tǒng)一的認(rèn)同,是重要“政治符號”。秦統(tǒng)一六國,出現(xiàn)了象征政權(quán)“大一統(tǒng)”和唯一政權(quán)合法性的“傳國玉璽”,以后王朝雖有更替,但傳國玉璽在中國歷史上發(fā)揮著不可替代的作用。

玉還見證了中華各民族的交往交流交融,產(chǎn)自新疆地區(qū)的和田玉就是鮮活例證。《穆天子傳》中記載,周穆王西行數(shù)千里會見昆侖山的西王母,其中“取玉三乘,玉器服物,于是載玉萬只”。雙方建立深厚情感,并有了“昆侖之約”。

絲綢之路大家耳熟能詳,而比絲綢之路更早的是玉石之路。貫穿東西的“玉石之路”,以新疆和田為中心,沿河西走廊或北部大草原向東漸進(jìn)到達(dá)中原地區(qū)。和田玉產(chǎn)在距離中原萬里之外的昆侖山,運輸上存在局限性,把和田玉石從遙遠(yuǎn)的西域運到中原王朝,代價極高,但為什么還要運輸和田玉石?2100多年前的司馬遷揭示了答案。

《史記·大宛列傳》記載:“漢使窮河源,河源出于闐,其山多玉石,采來,天子案古圖書,名河所出山曰昆侖云。”張騫鑿空西域的目的之一是尋找黃河源頭。他們發(fā)現(xiàn)河源出于西域南山的于闐玉河,其山多玉石,便采玉回來匯報,漢武帝根據(jù)上古地圖和圖書資料命名西域南山于闐玉河所在位置為昆侖山。由此可見昆侖山和玉石的直接關(guān)系,“玉石之路”開辟的意義也就不言而喻。

上世紀(jì)70年代,河南安陽發(fā)掘出一座商代墓葬,通過玉器和青銅器銘文推論,這座墓葬是商武丁的配偶婦好的墓。婦好墓出土了755件(套)玉器,大部分都是新疆和田玉。文物是歷史最好的見證,這些出土玉器以實物的方式證明,在不晚于商中期時,昆侖山的和田玉石就已經(jīng)為中原王朝大量使用。

產(chǎn)自新疆的玉石在中原開花結(jié)果,這是我國古代西域和中原地區(qū)物質(zhì)和文化交流的有力證明。玉文化是中國各族人民共同創(chuàng)造的特殊文化形式,具有融合開放的特質(zhì)。從遼、金、元到清代,入主中原的各民族都大量使用玉器作為禮儀標(biāo)識,這本身就是對中華文化的高度認(rèn)同,同時也為中華玉文化的傳承和發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。

4 中華玉文化滋養(yǎng)中華民族精神品格

從中國文字的角度來看,涉及玉的字非常多,且都寓意美好。尤為重要的是,玉是中華民族堅貞民族氣節(jié)的品格象征,如“艱難困苦,玉汝于成”“寧為玉碎,不為瓦全”等,這種將玉作為美德載體的文化現(xiàn)象,在全世界都是獨一無二的。

知古鑒今,玉在中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化中的重要內(nèi)涵就包括道德標(biāo)準(zhǔn)和價值觀念,集中體現(xiàn)在古代儒家所提倡的“以玉比德”。孔子、荀子、管仲、許慎、劉向、董仲舒等古代思想家賦予玉以溫潤、和諧、高潔、剛毅和堅貞等意義,提出玉有仁、義、智、勇、潔等許多美德,有五德、七德、九德、十一德、六美等玉德說。特別是孔子在《禮記》中提出玉的“十一德”,即仁、智、義、禮、樂、忠、信、天、地、德、道,這其實就是古代中國的“核心價值觀”,對于當(dāng)今社會仍有重要啟示。

玉文化內(nèi)蘊(yùn)的和合思想自古有之。中國人耳熟能詳?shù)囊粋€成語“化干戈為玉帛”,源自《左傳》,記載“秦晉之好”,寓意戰(zhàn)爭可轉(zhuǎn)變?yōu)楹推健?鬃釉f:“禮云禮云,玉帛云乎哉?”中國作為禮儀之邦,玉是和平的化身,比如“玉石之路”在古代既是物資傳送、文化傳播和信仰交流的通道,也是社會物質(zhì)生產(chǎn)與精神價值構(gòu)建、王權(quán)制度與文化認(rèn)同互動關(guān)系的見證。

新中國成立后的一段時間,和田玉作為特種文化礦產(chǎn)資源和中華文化的物質(zhì)載體,被視為國家戰(zhàn)略物資進(jìn)行國有資產(chǎn)管控和工藝創(chuàng)作,既為新中國的社會主義建設(shè)事業(yè)帶來可觀的外匯收入,同時也作為“國玉”,向世界傳播了“化干戈為玉帛”和以“和”為貴的外交理念,為中華文化“走出去”作出了重要貢獻(xiàn)。

在新時代,可以以玉為媒,擴(kuò)大我國與“一帶一路”沿線國家的文化交流與合作,增進(jìn)沿線國家對中華文化的了解;可以通過玉文化宣傳新疆形象,拓展文化“走出去”和“請進(jìn)來”平臺,把玉文化作為新疆在建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)獨具特點的“中華文化引擎”,創(chuàng)新推進(jìn)“玉成中國”“玉潤中華”。

來源:中國民族報