2024-01-12 09:35 來源:昭通新聞網

從魯甸縣江底古鎮(zhèn)沿牛欄江而下,乘車10多分鐘就到了會澤縣紙廠鄉(xiāng)白家坪子村。白家坪子的對面便是魯甸縣火德紅鎮(zhèn)機車村。放眼望去,江水奔騰,奇峰險秀。掛在山間的機車村在瞬息萬變的云霧里若隱若現(xiàn),簡直就是一幅陽剛、粗獷的壯美畫卷。

一山有四季,十里不同天。山頂至江邊落差較大,立體氣候十分明顯。機車村最高海拔1850米,最低海拔1200米。境內年最高氣溫38℃,最低氣溫5℃,年平均氣溫23℃,年平均降雨量900毫米,是典型的亞熱帶干熱河谷氣候。

機車村組公路。

滾滾牛欄江,迂回曲折。開闊處,岸灘較寬,水流平緩;險峻處,江面狹窄,江水湍急。兩岸溝壑縱橫,峰嶺綿延。目及之處,機車村峽高谷深,峰巒疊嶂,線條粗獷,層次分明。江岸邊大多是陡峭的山坡,一道道刀削般的懸崖把臨江的山坡割斷,蒼勁的懸崖上面是一座又一座巍峨高聳的大山。郁郁蔥蔥的大山深處,散落著一個又一個寧靜而美麗的村莊。

機車村位于火德紅鎮(zhèn)東南部,西臨南筐村,南與會澤縣紙廠鄉(xiāng)隔江相望,東與江底鎮(zhèn)相鄰,村委會駐地碼口上離鎮(zhèn)政府駐地19公里。下轄11個村民小組,居民點有碼口上、塆子、梁子、下壩、大石包、大溝邊、新田、蒲家村、船邊、樊家田等13個。居住著漢族、壯族、白族、彝族、布依族、拉祜族等民族442戶人家。村內水資源豐富,日照充足,有利于早熟蔬菜的生長,是種植早熟、反季節(jié)蔬菜的天然基地。多年來,船邊村民小組的群眾利用這得天獨厚的資源種植番茄、辣椒、小瓜等蔬菜增收致富。

船邊小村。

機車村不但有悠久的古道文化,而且還流傳著許多鮮為人知的勤勞智慧、淳樸善良的人文典故。清雍正年間,機車村人口極少,以宋姓、趙姓、胡姓、璞姓為主,多數人家是從祖籍南京遷至貴州威寧再搬遷于此。當時,他們住著茅草屋,生產、生活條件特別落后,吃穿均自給自足。他們開荒造田,種植玉米、稻谷、蔬菜等作物。聰慧的當地人還利用得天獨厚的地理氣候優(yōu)勢,栽種桑樹和火麻,并就地取材,利用木材自制織布機紡紗織布。后來又用木材自制打谷機、搟面機等,因而這里得名“機車”。

清嘉慶年間,一戶戶主叫璞二老板的人家從魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)光明村搬遷到南筐村與機車村交界處的山腰間居住。遠遠看去,璞姓人家居住的山形貌似一朵朵盛開的蓮花,當地人美其名曰“蓮花巖”。牛欄江畔的蓮花巖上的坡地是層層梯田。當時,灌溉梯田的水從相距較遠的南筐陰洞出水口引過來。由于地勢陡峭,用水困難,加之璞家勞動力少,在那里單家獨戶,遇到大事小務極為不便,璞二老板決定再一次舉家遷至機車村。從那時起,璞家便居住在機車村,至今有百余年歷史。

跨江公路橋。

璞二老板不但勤儉持家、經營有道,而且為人忠厚、心地善良。他經常教育子女要吃苦耐勞,要與鄉(xiāng)親和睦相處,多行善事。璞二老板一家常常和工人同桌進餐,而他的親家卻認為不應該和工人在同一張桌子上進餐。“人人都是一樣的,你們的嘴是嘴,工人的嘴也是嘴,他們是來幫我出力做事的,理應先給最辛苦的人吃飽后我們再吃。”璞二老板反反復復對親家及家人講。

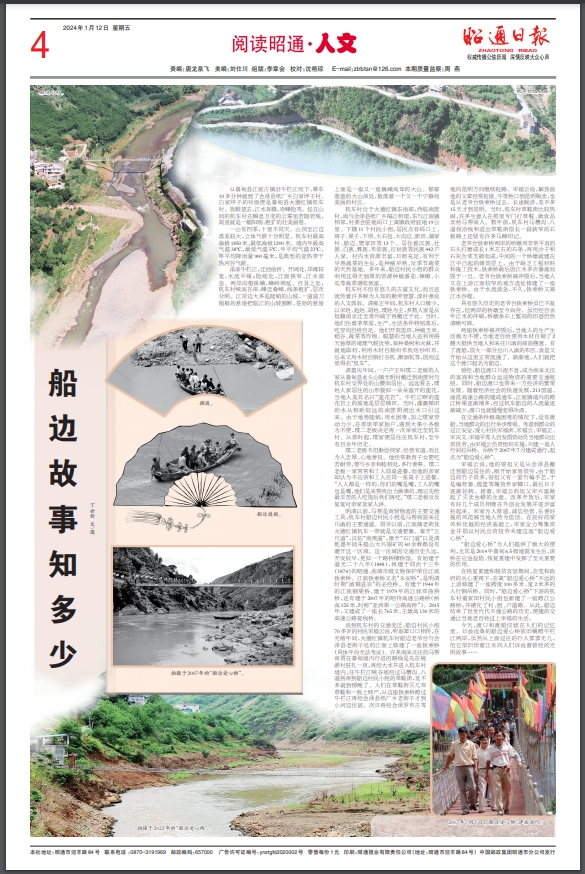

明清以前,馬幫是商貿物流的主要交通工具,機車村船邊村民小組是馬幫商旅來往川滇的主要通道。很早以前,江底鎮(zhèn)老街及火德紅鎮(zhèn)機車一帶就是交通要塞。秦開“五尺道”,漢拓“南夷道”,唐開“石門道”以及清乾嘉年間朱提山大興銀礦的60余載都沒有避開這一區(qū)域。這一區(qū)域因交通歷史久遠,開發(fā)較早,更似一個路橋博物館。有始建于道光二十八年(1848),再建于同治十三年(1874)的昭通、曲靖市級文物保護單位江底鐵索橋。江底鐵索橋又名“永安橋”,是明清時期“滇銅進京”的必經橋。有建于1944年的江底鋼梁橋、建于1979年的江底雙曲拱橋,還有建于2007年的昭待高速公路橋(橋高125米,時稱“亞洲第一公路高橋”)。2015年,又建成了一座長765米、主墩高130米的高速公路復線橋。

老爺臺鐵索橋遺址。

談到機車村的交通變遷,船邊村民小組70多歲的村民宋福云說,聽前輩口口相傳,在光緒年間,火德紅鎮(zhèn)機車村船邊老爺臺與會澤縣老街子處的江面上修建了一座鐵索橋(具體年份無法考證)。許多南來北往的馬幫商賈在魯甸境內行進的路線是先在桃源村駐扎一夜,再經大水井進入機車村境內,往牛欄江峽谷底經過馬槽溝、八道拐再到船邊村民小組的草鞋街,差不多就到傍晚了。人們在草鞋街買幾雙草鞋和一些土特產,從這座鐵索橋跨過牛欄江再經會澤縣紙廠鄉(xiāng)老街子才到小河邊住宿。次日再經會澤羅布古等地向昆明方向繼續(xù)趕路。宋福云說,解放前他的父輩經常趕豬、牛等牲口到昆明販賣,也是從老爺臺鐵索橋過去。長途跋涉,差不多15天才到昆明。當時,機車村草鞋街比較熱鬧,許多生意人在那里專門打草鞋、做食品賣給馬幫商人。數年前,機車村馬槽溝、八道拐沿線和進出草鞋街很長一段狹窄的石板路上還留有許多馬蹄印記。

老爺臺鐵索橋兩岸的橋墩用非常平直的石頭打磨成長1米左右的石條,再用沙子和石灰合漿支砌而成,中間的一個橋墩就建在江中凸起的煤炭層上。由于缺乏工程材料和施工技術,鐵索橋最后因江水多次暴漲而毀于一旦。老爺臺鐵索橋被沖毀后,當地人又在上游江面較窄的地方選址修建了一座鐵索橋。由于水流湍急,不久,鐵索橋又被江水吞噬。

具有悠久歷史的老爺臺鐵索橋雖已不復存在,但兩岸的橋墩至今尚存。雖歷經百余年江水的沖刷,橋墩條石上鏨刻的印跡仍然清晰可辨。

兩座鐵索橋被沖毀后,當地人的生產生活極為不便,當地老百姓便用木材自制了2艘大船供當地人和來往川滇的商旅擺渡。有了渡船,很大一部分出川入滇的布匹、食鹽又開始從這里正常流通了。漸漸地,人們就把這個渡口起名為船邊。

船邊渡船丁。

曾經,船邊渡口川流不息,成為南來北往的客商和當地群眾運送物資的重要交通樞紐。同時,船邊渡口也帶來一方經濟的繁榮發(fā)展。隨著經濟社會的快速發(fā)展,213國道、渝昆高速公路的建成通車,江底鎮(zhèn)境內的跨江橋梁逐漸增多,經過機車船邊的人流量逐漸減少,渡口也就慢慢變得冷清。

在交通條件極端困難的情況下,沒有渡船,當地群眾的出行舉步維艱。考慮到群眾的過江安全,愛心村民宋福洲、宋福云、宋福正、宋慶文、宋福平等人自發(fā)捐資動員當地群眾出資投勞,由宋福云負責組織實施,興建一座人行斜拉吊橋。吊橋于2007年7月建成通行,起名為“船邊愛心橋”。

宋福云說,他的曾祖父是從會澤縣搬遷到船邊居住的,剛開始家里很窮,由于船邊的竹子很多,曾祖父有一套竹編手藝,于是編背簍、提籃等篾貨養(yǎng)家糊口,最后日子逐漸好轉。接著,宋福云的祖父宋興富做起了買賣蟲蠟的生意。改革開放后,宋家有好幾個成員相繼在外創(chuàng)業(yè)發(fā)展并逐步富裕起來。宋家為人厚道、誠信經營、樂善好施的風范被當地人傳為佳話。在良好的家風和優(yōu)越的經濟基礎上,宋家全力籌集資金并倡議村民出資投勞共建這座“船邊愛心橋”。

2007年7月7日,船邊愛心橋建成通行。

“船邊愛心橋”為人們提供了極大的便利,尤其是2014年魯甸6.5級地震發(fā)生后,該橋在應急搶險、恢復重建中發(fā)揮了至關重要的作用。

在恢復重建和脫貧攻堅期間,在黨和政府的關心重視下,在離“船邊愛心橋”不遠的上游修建了一座跨度100多米、寬2米多的人行鋼吊橋。同時,“船邊愛心橋”下游的機車村董家田村民小組也新建了一座跨江公路橋,并硬化了村、組、戶道路。從此,船邊結束了世世代代不通公路的歷史,便捷的交通讓當地老百姓過上幸福的生活。

今天,渡口和渡船僅留在人們的記憶里。日益滄桑的船邊愛心橋依舊橫跨牛欄江兩岸,雖然從上面過往的行人寥寥無幾,但它依舊伴著江水向人們訴說著曾經的光陰故事……

作者:丁世新 文/圖