2024-02-23 15:05 來源:昭通市人民政府

2021年4月,名為“英雄歸來”的雕塑落成揭幕活動在山東省棗莊市臺兒莊古城臺莊驛驛站廣場舉行。這場活動現(xiàn)場,除了臺兒莊當?shù)厝耸浚€有不少昭通人士也應(yīng)邀參加了此次活動。相距千里,為什么會邀請昭通籍人士參加這次活動呢?

因為這是昭通籍兩個親兄弟上戰(zhàn)場保家衛(wèi)國的感人故事:昭通籍抗日英雄趙克在臺兒莊抗戰(zhàn)中犧牲后,哥哥趙繼昌拾起弟弟的遺體火化后將其骨灰裝入布袋背在自己身上繼續(xù)戰(zhàn)斗,負傷后又將弟弟的骨灰輾轉(zhuǎn)運回家鄉(xiāng)親手交給父母,完成了父母的殷殷囑托。

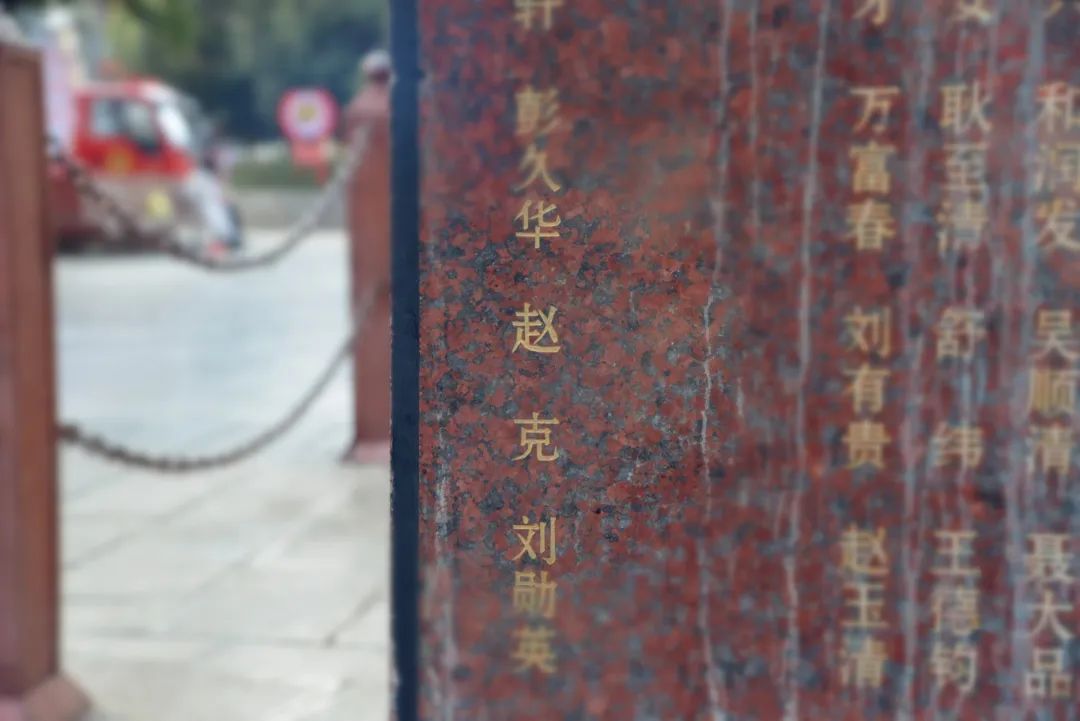

如今,在昭通古城轅門口廣場的“共赴國難”雕塑基座上,刻著英雄“趙克”的名字,他和哥哥趙繼昌的故事,在千里之外的臺兒莊,被更多人銘記。

難兄難弟

1937年7月7日,日本侵略者借口一名士兵失蹤,發(fā)起盧溝橋事變,日本帝國主義徹底暴露其野心,開始全面侵華戰(zhàn)爭,中華民族奮起反抗,揭開了全國抗日戰(zhàn)爭的序幕。驅(qū)除外敵,保家衛(wèi)國,“滇軍”義不容辭。

1937年9月,原國民革命軍第六十軍182師昭通籍將士在轅門口舉行了遠赴臺兒莊的出征儀式后,從昭通出發(fā),與從昆明出征的第183、第184師在曲靖會合并進行整編,第182師作為第六十軍的先頭部隊,于1937年10月12日從曲靖出發(fā),奉命奔赴抗日前線。

疾馳千里驅(qū)外敵,保家衛(wèi)國好兒郎。昭通籍將士在戰(zhàn)場上奮勇當先,留下了很多可歌可泣的事跡,其中,趙繼昌、趙克兄弟二人英勇無畏、感人至深的故事,當年即被武漢的媒體專門報道,被稱為“難兄難弟”。

昭通地區(qū)志記載,趙克(1911-1938),曾用名趙師韓,鹽津縣普洱鎮(zhèn)箭壩村趙伯勛家第四子。曾在云南陸軍講武堂學習,抗戰(zhàn)爆發(fā)后,隨部隊編入60軍183師542旅1084團1營,任1連連長,從昆明出發(fā)開赴抗日前線。1938年4月23日,在臺兒莊附近的五圣堂戰(zhàn)役中犧牲。趙克的哥哥趙繼昌與弟弟同在一個營,任6連連長。

盡管全體中華民族同仇敵愾,但是面對敵人的有備而來,這場戰(zhàn)斗可以說是前途未卜。像千千萬萬最普通的家庭一樣,作為父母,誰也不愿意自己的孩子邁入任何危險的境地,但是,有國才有家,國難當前,總有人要邁出那一步,保家衛(wèi)國。趙家兩個兒子奔赴抗日前線,臨行前母親一直叮囑哥哥,一定要照顧好弟弟,兄弟倆一起出征一起回!

兄弟二人在戰(zhàn)場上英勇無畏,可是炮火無情,1938年4月,在臺兒莊附近的五圣堂戰(zhàn)役中,趙克與敵人白刃相接,打退了日軍的7次進攻,終于攻下了五圣堂,可是不甘失敗的敵人惱羞成怒,集中用炮火將五圣堂村莊夷為平地,趙克不幸頭部中彈身亡,年僅27歲。

哥哥趙繼昌聽到弟弟的死訊后,悲痛萬分,心中牢記母親一起出去就要一起回來的囑托,冒死找到弟弟的遺體,看著弟弟身上未及投遞的家書,趙繼昌抱著弟弟的遺體痛哭了一場。然而,殘酷的戰(zhàn)爭局面使趙繼昌明白,弟弟的遺體是不可能保存下來的。悲傷之余,趙繼昌用村子廢墟中還沒有燒盡的木頭和秫秸把弟弟的遺體火化后,裝在布袋里背在身上繼續(xù)戰(zhàn)斗,直到4月28日下午3時負傷,被兩個士兵背下火線得以生還。

在漢口后方醫(yī)院,生死連長趙克、趙繼昌兄弟的抗戰(zhàn)故事為武漢的報紙報道:六十軍某團有弟兄兩人分別擔任兩個連的連長,在魯南戰(zhàn)役中一死一傷,哥哥背著弟弟的骨灰作戰(zhàn)。并譽為“難兄難弟”。從此,60軍183師542旅1084團1營的兄弟連長趙克、趙繼昌奮戰(zhàn)臺兒莊戰(zhàn)場,弟弟趙克犧牲,哥哥趙繼昌背著弟弟的骨灰繼續(xù)戰(zhàn)斗的故事為更多的人所傳頌。

2015年9月1日,山東臺兒莊大戰(zhàn)紀念館和云南省檔案館聯(lián)合舉辦“臺兒莊大戰(zhàn)六十軍史料展”,第一次展出了昭通籍抗日英雄,上尉連長趙克的遺物,一封未來得及寄出的家書:

慈愛的雙親:

現(xiàn)在我們已經(jīng)加入臺兒莊戰(zhàn)場了,兒已抱定‘不成功便成仁’的決心,去和敵人肉搏,此后戰(zhàn)場上的個人消息,請你老人家別要擔心,同時,怕不可多得了罷。伯父以及三、四姐、惠珍等各處的信,情況上也不許可我安靜的一一問安,飛機不住在拋炸彈,大炮不住在冬冬的響,不寫了,敬祝福安。

?兒師韓跪稟 ??????

四月二十日于臺兒莊投

共赴國難

斗轉(zhuǎn)星移,斯人已逝!在先烈們用鮮血和身軀搭建出來的和平環(huán)境中,我們過著祥和幸福的生活,但是他們的英勇事跡將永遠被銘記。

2021年,臺兒莊古城將“兄弟連長”以雕塑的形式再現(xiàn),并命名為“英雄歸來”。

2008年,昭陽區(qū)委區(qū)政府對昭通古城進行了舊城改造,新建了名為“歷史的記憶”的雕塑,雕塑正面刻著“共赴國難”四個燙金大字,其余三面刻了十一縣(市、區(qū))參加國民革命軍六十軍的昭通籍陣亡將士名字。雕塑上,年輕人們背著行囊和步槍,以堅毅的眼神望向遠方,一位母親依依不舍地抓著她即將奔赴前方的兒子……

來源:昭通市人民政府

校對:胡遠松