2024-03-08 11:30 來源:昭通日?qǐng)?bào)

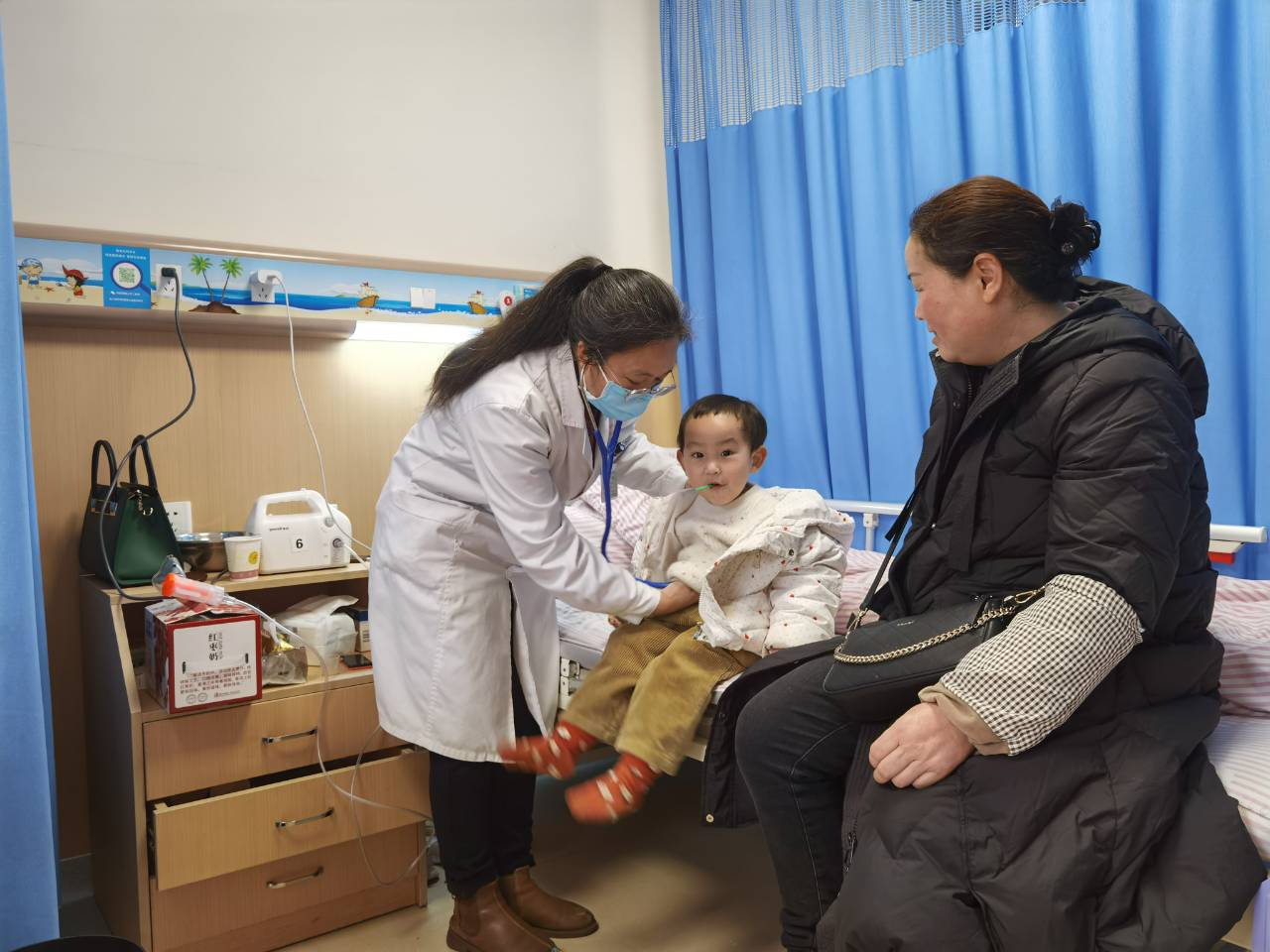

呱呱墜地的啼哭聲,撥動(dòng)了她的心弦,孩子安好,便是晴天。她,就是綏江縣人民醫(yī)院兒科醫(yī)生趙興玲,她所在的兒科2023年被綏江縣婦聯(lián)表彰為“巾幗文明崗”。

2005年,趙興玲參加工作,成為一名兒科臨床醫(yī)師,從事成人內(nèi)科、兒科工作19年。

趙興玲:守護(hù)患兒成長是我的事業(yè)。

2009年,趙興玲被調(diào)入綏江縣人民醫(yī)院,當(dāng)時(shí),綏江縣沒有兒科,更沒有專業(yè)的兒科臨床醫(yī)師,孩子生了重病、大病,家長只能帶孩子輾轉(zhuǎn)100多公里去宜賓治療。

“我們一定要有自己的兒科!”在趙興玲的建議和參與下,綏江縣人民醫(yī)院經(jīng)多年籌備,于2018年成立了兒科。趙興玲帶領(lǐng)一批骨干力量組成了一支兒科醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì),綏江的孩子們終于可以在家門口看病了。

有了兒科,萬里長征才走出了第一步。防治孩子們的常見疾病是首要問題,但隨著時(shí)間的推移,未滿月的新生兒的救治成為又一道擺在面前的難題,需要更多的醫(yī)生、護(hù)士加入到兒科、新生兒科的工作隊(duì)伍中。

在業(yè)內(nèi),兒科是全醫(yī)院最難干的科室之一。醫(yī)學(xué)同行談及兒科,都不約而同地?fù)u頭,部分醫(yī)護(hù)人員壯著膽子來到科室,但沒堅(jiān)持多久,便因?yàn)榫薮蟮男睦韷毫Γ顺龈母善渌麑I(yè)。

加班、熬夜、挨餓,成為常態(tài)。在支原體肆虐,甲流、新冠疊加的特殊時(shí)期,兒科醫(yī)生更是難熬。

趙興玲沒有退縮,她在兒科臨床一干就是19年。“孩子純天然的微笑只有我們兒科醫(yī)生才能捕捉到。你看,孩子們就像那向日葵一樣,追逐著太陽走,我們追著孩子們走,我們兒科人就是那群追光的人,永遠(yuǎn)向著光明。”當(dāng)發(fā)現(xiàn)同事有“打退堂鼓”的傾向時(shí),她就給年輕的醫(yī)生護(hù)士講述在兒科工作的優(yōu)點(diǎn),苦口婆心,不厭其煩。在趙興玲的堅(jiān)持下,兒科終于凝聚了一支穩(wěn)定的醫(yī)護(hù)隊(duì)伍,面對(duì)患兒,他們真情守護(hù),向光而行。

急診科急,兒科更急,守護(hù)患兒的生命之光,往往需要分秒必爭(zhēng)。2022年的一個(gè)深夜,一陣急促的電話鈴聲驚醒了正在工位上打盹的趙興玲,一名懷孕31周的孕婦早產(chǎn)了。從事兒科臨床多年的趙興玲心里很清楚,如果沒有醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì),這名孕婦和孩子將面臨生死危機(jī)。“快!出發(fā)!”趙興玲和伙伴們迅速準(zhǔn)備,尖銳的警笛聲劃破黑夜的寧靜,救護(hù)車朝著板栗鎮(zhèn)的一座深山飛馳而去。經(jīng)過半個(gè)多小時(shí)的跋山涉水,趙興玲和同事們趕到了在半山腰上的患者家中。“天哪!快!”盡管趙興玲有著多年的工作經(jīng)驗(yàn),但面對(duì)這名體重僅1600克、奄奄一息的早產(chǎn)兒,趙興玲震驚了。

載著患兒的救護(hù)車飛速返回醫(yī)院,救治刻不容緩。但孩子的父親在外務(wù)工,電話聯(lián)系不上;母親還在緊急救治,無法溝通;其他家屬救治意愿不強(qiáng),甚至有放棄的苗頭……孩子的體溫已經(jīng)測(cè)不起來了,病情持續(xù)加重,怎么辦?趙興玲決定一邊救治一邊做思想工作,不拋棄,不放棄。經(jīng)過實(shí)施復(fù)溫、呼吸機(jī)支持呼吸、處理臍帶、破傷風(fēng)的預(yù)防、急診輸注血漿等搶救措施,患兒住院20多天后順利脫機(jī),恢復(fù)自主吸吮,平安出院。如今,孩子已經(jīng)1歲多了,身體健康。每憶及此,趙興玲覺得,再苦再累都值得。

守護(hù)生命,還需要醫(yī)生站在比家屬更高的站位上,本著對(duì)生命的尊重,做一名“談判專家”。趙興玲是這樣想的,也是這樣做的。

一名新生兒,急性呼吸窘迫,沒出產(chǎn)房便開始搶救,實(shí)施氣管插管后被轉(zhuǎn)到新生兒科。正當(dāng)搶救工作有序?qū)嵤r(shí),患兒奶奶卻強(qiáng)烈要求拔除氣管導(dǎo)管,帶患兒出院。趙興玲明白,患兒一旦拔管,死亡是必然的。溝通、解釋、勸導(dǎo),患兒家屬勉強(qiáng)將患兒留了下來。晚上11時(shí),家屬再次強(qiáng)烈要求拔管帶患兒出院,值班醫(yī)生急壞了,趙興玲得知后飛快起床,一路飛奔到醫(yī)院。看著在呼吸機(jī)的維持下面色紅潤的小生命,趙興玲的心被揪得生疼,她清楚,只要出了NICU的大門,小小的生命將就此終結(jié)。怎樣才能說服家屬堅(jiān)持治療呢?經(jīng)過苦口婆心的勸導(dǎo),患兒奶奶終于說出了顧慮——怕花了錢,孩子救不過來。趙興玲就詳細(xì)介紹治療情況,告知孩子各項(xiàng)指標(biāo)都在好轉(zhuǎn),介紹醫(yī)保減免政策。一次說不通,就再說一次,經(jīng)過反復(fù)溝通,家屬終于答應(yīng)繼續(xù)治療。最終,孩子病情一天天好轉(zhuǎn),脫機(jī)出院了,看著被重新點(diǎn)燃的生命之光,趙興玲長長地松了一口氣。“醫(yī)者,如父母,更高于父母”成為趙興玲和同事們共勉的信條。

“守護(hù)患兒成長就是我的事業(yè),讓他們健康、平安地長大,既是每一個(gè)父母的期望,也是我們兒科工作者的責(zé)任。”趙興玲說,向日葵向陽而生,而她的使命,就是當(dāng)好向日葵的守護(hù)者。

通訊員:羅洪? 文/圖