2024-04-04 15:24 來(lái)源:云新聞

四月,鶯飛草長(zhǎng)。隨著細(xì)雨紛紛的詩(shī)句,清明如約而至。

清明,是味道

從氣味的體驗(yàn)上來(lái)說(shuō),清明是復(fù)雜的,人間最美四月天,空氣中似乎充滿了清新,風(fēng)吹過(guò)時(shí),是落英繽紛的味道;山林之間,是草木勃發(fā)的氣息。而在兒時(shí)的記憶中,在這些味道之外,還有縈繞而來(lái)的煙火味。

清明第一重要的事,就是掃墓祭祖,扛上鋤頭,去除雜草、培上新土。肉酒果茶擺畢,化去金銀紙錢,青煙裊裊,帶去對(duì)逝去親人的思念:我想你了,你好嗎?我們很好,勿念。

一輪儀式作罷,或回程、或就在山林間野炊一餐,可寒食,亦可炊鍋熱火朝天,吃的時(shí)候還要呼喚逝去的先人一起,一切仿佛與昨天一樣。

回程路上,不管陽(yáng)光明媚還是細(xì)雨悠然,山還是山、水還是水,腳步卻變得輕盈,仿佛得到了祝福,事事都變得清明。

清明節(jié)前后的火燒花 勐臘縣融媒體中心供圖

清明,是信仰

千百年來(lái),儀式在變,哪怕沒(méi)了煙火味、換成一捧鮮花,不變的,是信仰。

網(wǎng)絡(luò)上常有聲音討論,中國(guó)人到底有沒(méi)有信仰。答案是毋庸置疑的,中國(guó)人當(dāng)然有信仰,而且很堅(jiān)定。

中國(guó)人的信,是信美好。就像是一種自我暗示,萬(wàn)事如意,不管拜的是哪路神仙,實(shí)用至上,承諾間乃至有些像生意往來(lái),如果不靈,下次就換一個(gè)“供應(yīng)商”。而對(duì)逝去親人的囑托里,最后也多半免不了安排一下,別忘了保佑我們。沒(méi)人說(shuō)得清這個(gè)習(xí)慣到底是什么時(shí)候有的,就這么一代代傳下來(lái)了,從黃河之濱的中原,到天涯海角、到高山峻嶺。

有人說(shuō),這是信自己的先人。其實(shí),中國(guó)人的信,是信自己。

季春時(shí)節(jié),滿眼望去都是希望,我們選擇相信美好,相信未來(lái)能結(jié)出善果。相信在努力過(guò)后,一切的安排不會(huì)辜負(fù)任何一個(gè)人。很難說(shuō),在這種暗示之后,我們?cè)诿鎸?duì)選擇的時(shí)候,會(huì)不會(huì)更主動(dòng)一些,但正是那些記憶深處,先輩曾留給我們印象的過(guò)人之處,激勵(lì)著我們,面對(duì)未知,更有勇氣,邁出堅(jiān)定的第一步。

楊崢 攝

清明,是溫暖

網(wǎng)上有一個(gè)討論熱度很高的話題,為什么烈士陵園總是讓人感覺(jué)暖洋洋的。在一個(gè)個(gè)回答之中,總能找到一個(gè)相同的主題——?jiǎng)C然正氣。無(wú)論是戰(zhàn)爭(zhēng)年代還是和平時(shí)期,為國(guó)捐軀的英烈從未遠(yuǎn)去,他們的名字,我們從未忘記。

一次又一次、一年又一年、一代又一代,英烈的名字出現(xiàn)在眼前,那些曾被文字?jǐn)⑹觥⒈徽掌ǜ瘛⒈挥跋裼涗洠酥帘挥耙曋噩F(xiàn)的畫面,在腦海中浮現(xiàn),胸懷激蕩間,正氣自凜然。

其實(shí),如果要回答前面的那個(gè)問(wèn)題,為什么烈士陵園總是讓人感覺(jué)暖洋洋的,答案是,如果感到了暖洋洋,那就是你心中的正氣。因?yàn)椋@是我們這個(gè)民族與國(guó)家的精神高地。

楊崢 攝

清明,是懷念

在中華文明的歷史長(zhǎng)河里,值得我們記住的人很多,在新中國(guó)的奮斗歷程中,值得我們緬懷的人很多,他們有的赫赫有名,有的默默無(wú)名。

清明,就是一次集中懷念。

每年的4月1日,有人到王偉烈士墓前祭掃,都會(huì)發(fā)現(xiàn)擺滿了各類模型或照片。23年來(lái),每當(dāng)這個(gè)熟悉的名字出現(xiàn)在新聞里,就像是一種提醒,又過(guò)了一年、又要到清明了。23年來(lái),烈士墓前的裝備模型,也越來(lái)越先進(jìn),總有人在我們知道或不知道的地方,默默耕耘。就在去年,王偉烈士曾魂?duì)繅?mèng)縈并描繪在畫卷里的彈射型航空母艦,也已下水。

英雄,當(dāng)含笑九泉。

發(fā)生在新世紀(jì)初的撞機(jī)事件,深刻地改變了我們,它喚醒了鐫刻在我們這個(gè)民族靈魂深處的不屈不撓。

這也不是偶然,而是必然,回望時(shí)不難發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)若沒(méi)有王偉,也會(huì)有李偉、陳偉。

再把目光沿著時(shí)間長(zhǎng)河上溯,還是必然。三千年前,渭水之濱的《詩(shī)經(jīng)·秦風(fēng)·無(wú)衣》中,“豈曰無(wú)衣?與子同袍”所吟唱的袍澤之情,我們心有戚戚;兩千年前,西漢名將霍去病封狼居胥的豪邁,我們與有榮焉;一千年前,南宋統(tǒng)帥岳飛在風(fēng)波亭的屈辱,我們感同身受;五百年前,明朝名臣于謙在北京城下的力挽狂瀾,令人心馳神往……百余年來(lái),這樣的往事不勝枚舉。

抉擇時(shí)刻,我們從來(lái)不缺少站出來(lái)的人,這些往事,我們都記得,不僅自己記得,還要告訴兒孫,這還不夠,還要寫下來(lái),傳下去。

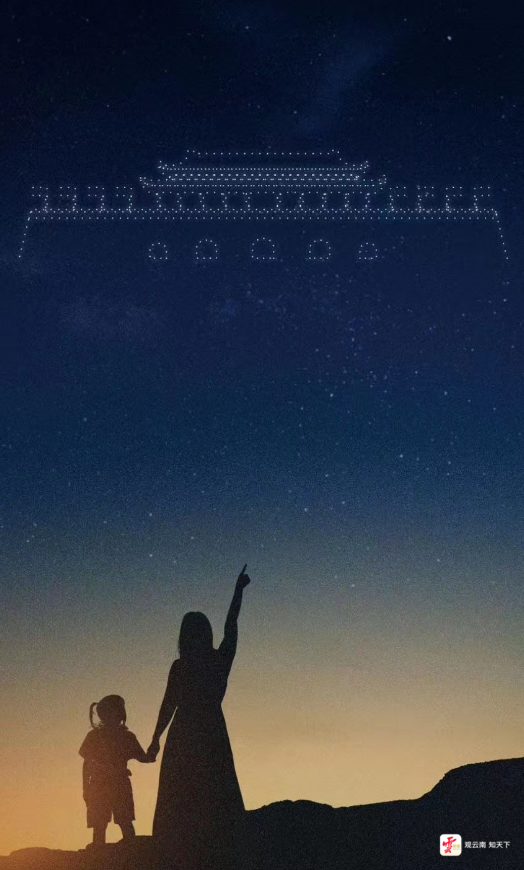

于是,在經(jīng)卷文字、唐詩(shī)宋詞的傳承里,在文明的代際傳遞里,清明,成了我們連接古今的一條紐帶,古人遠(yuǎn)去、先人逝去,卻留下了不滅的精神。

在每一個(gè)山花將盡的四月,我們拾掇心情,從記憶里找尋出這些精神之光,這些推動(dòng)著我們一步步走來(lái)的一次次閃光,照亮了文明的璀璨星河。

這閃光,也必將照亮我們繼續(xù)前行的道路。

來(lái)源:云新聞