2024-05-25 15:52 來源:昭通新聞網(wǎng)

◇“清華簡是中國學術史上先秦文獻的重大發(fā)現(xiàn),其內容豐富性和重要性前所未有”“清華簡讓人讀起來太激動,一天之內不能看太多,否則心臟受不了……”

◇“通過清華簡,我們不僅看到了古文《尚書》的原貌,還可為1000多年來的古文《尚書》真?zhèn)沃疇幃嬌弦粋€圓滿句號,這對經(jīng)學史研究影響深遠。”

◇“每次整理工作我們都會開展集體會讀,大家一起讀、一起看,發(fā)揮集體智慧,解決問題。比如有些字一直沒解決,突然有個人提出個想法,大家受到啟發(fā),沿著新思路思考,很快就解決了——這就是集體會讀的好處。”

◇“冷板凳坐下去不易,但古文字學與出土文獻研究事關文化傳承,需要更多優(yōu)秀學者潛心從事,這是中華文化之根脈所系。”

這是展示五音生成規(guī)律的《五音圖》,其中央繪有五角星圖案 清華大學出土文獻研究與保護中心供圖

初夏,清華園里綠意盎然,充滿青春的氣息。

蒙民偉人文樓的一間辦公室里,清華大學出土文獻研究與保護中心(簡稱出土文獻中心)主任、“古文字與中華文明傳承發(fā)展工程”首席專家黃德寬教授,小心翼翼地打開一套深藍色的線裝六開本《清華大學藏戰(zhàn)國竹簡(拾叁)》,一枚枚細長竹簡和形態(tài)多樣的古文字躍然紙上。

10多年來,出土文獻中心的研究人員,專注戰(zhàn)國竹簡“清華簡”的整理研究,在浩瀚古文中艱辛跋涉,求索破解上古中國的文明密碼,搭建起博古通今的橋梁。失傳2000多年的古文獻通過研究者的“破譯”呈現(xiàn)于現(xiàn)代人面前,為了解中華文化初期面貌和發(fā)展脈絡提供資料,也讓現(xiàn)代人能穿越到先秦時代,一窺古人豐富、智慧和深邃的思想世界。

目前簡文的整理工作已近尾聲,《瞭望》新聞周刊記者專訪黃德寬及其研究團隊,為人們揭示這批戰(zhàn)國竹簡的價值精髓。

“清華簡是中國學術史上先秦文獻的重大發(fā)現(xiàn),其內容豐富性和重要性前所未有”。黃德寬說,“我們要把清華簡中的精華發(fā)掘好、闡釋好,一代一代傳承下去。”

驚世發(fā)現(xiàn)揭開文明面紗

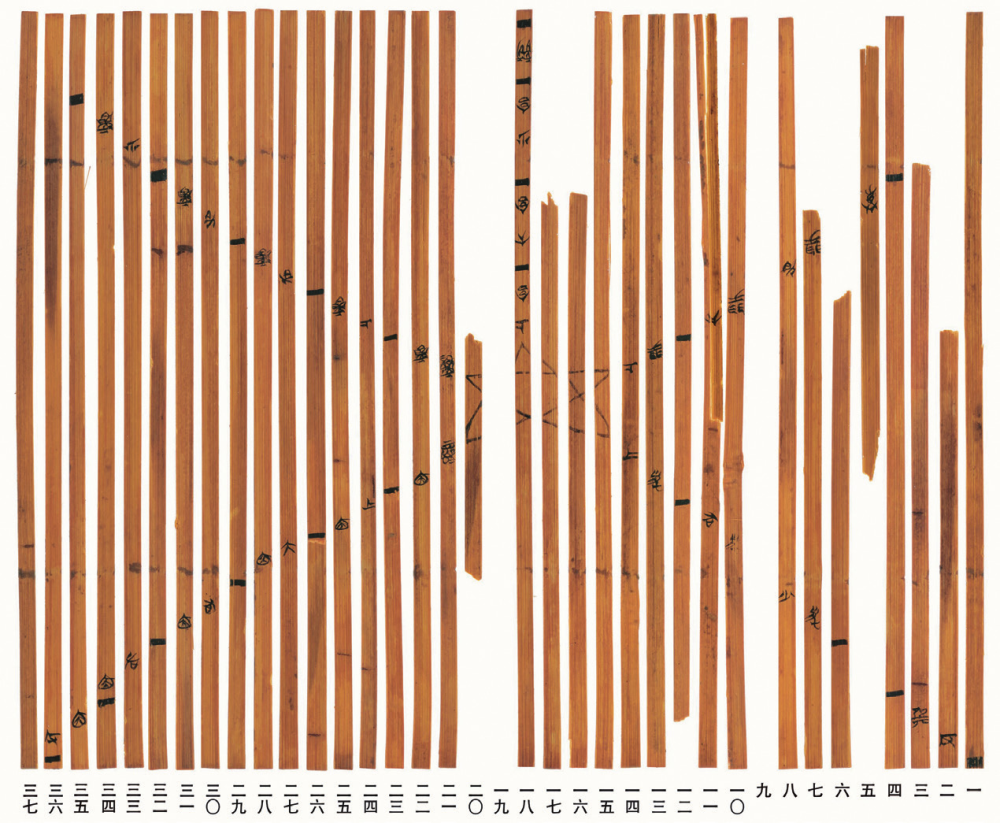

2008年7月15日,一批遠道而來的神秘“客人”,輾轉來到清華園。這批“客人”是近2500枚戰(zhàn)國竹簡,后被學界稱為“清華簡”。

面對這批足以媲美“孔壁中經(jīng)”與“汲冢竹書”的驚世發(fā)現(xiàn),11位業(yè)內專家受邀對竹簡鑒定。鑒定意見中寫道:“這批戰(zhàn)國竹簡是十分珍貴的歷史文物,涉及中國傳統(tǒng)文化的核心內容,是前所罕見的重大發(fā)現(xiàn),必將受到國內外學者重視,對歷史學、考古學、古文字學、文獻學等許多學科將會產(chǎn)生廣泛深遠的影響。”

此后,清華大學成立專門研究團隊,先后在已故著名歷史學家、考古學家、古文字學家李學勤及黃德寬教授的帶領下開展簡文整理研究。自2011年發(fā)布第一輯研究成果以來,出土文獻中心每年推出清華簡整理報告,至今已順利出版13輯。

李學勤先生(右三)與清華大學的師生們正研討清華簡(2009年夏拍攝)。清華大學出土文獻研究與保護中心供圖

隨著清華簡的面紗緩緩揭開,竹簡的內容逐漸清晰。諸子思想、歷史文化、天文歷法、律法術數(shù)、醫(yī)學方技……這部被李學勤先生稱為“司馬遷寫《史記》時不曾見過”的古籍,內容“兼容并包”,讓觀者無不驚嘆于先秦文明的豐富多元、博大精深。

“清華簡讓人讀起來太激動,一天之內不能看太多,否則心臟受不了……”李學勤讀簡時的切身感受,讓人們在莞爾一笑中也體會到清華簡不同尋常的價值。

黃德寬介紹,我國傳統(tǒng)文獻中的經(jīng)史子集,在清華簡中均有發(fā)現(xiàn),其中大多為經(jīng)史類典籍,尤其是發(fā)現(xiàn)了一批重要的書類文獻。這些書類文獻有一些是過去從未見記載或是被先秦文獻中引用卻沒有流傳下來的佚篇。特別是《尹誥》等佚篇讓真正的古文《尚書》首次重見天日,證實了部分傳世的古文《尚書》的確為“偽作”,為學術界撥清迷霧、“去偽存真”提供了可靠的資料。

“通過清華簡,我們不僅看到了古文《尚書》的原貌,還可為1000多年來的古文《尚書》真?zhèn)沃疇幃嬌弦粋€圓滿句號,這對經(jīng)學史研究影響深遠。”出土文獻中心教授劉國忠說。

清華簡中的許多史類文獻也具有重要歷史價值,為人們揭開了諸多歷史謎團。例如,以《系年》《楚居》《越公其事》《鄭文公問太伯》等為代表的篇目推進了秦人起源、楚國諸王居所、兩周之際鄭國歷史等先秦史若干重大問題的研究。

共138支竹簡的長篇《系年》,記述了從西周初年到戰(zhàn)國前期的恢弘歷史,展現(xiàn)諸侯國興起稱霸的歷程,其中很多篇目內容可與《左傳》《國語》《史記》進行對讀和印證。“關于秦國人來源,學術界過去一直有爭論,沒有確切證據(jù),但《系年》這篇里就將秦人祖先從東方西遷到甘肅一帶的緣由和歷史記錄得很清楚,可解開秦人來源的千古之謎。”黃德寬說。

思想史方面,清華簡的內容更是包羅萬象,不僅包括治國理政、陰陽五行、天人關系、辯證思想等思想理論,多篇易類、詩類、禮樂類、科技類等文獻,創(chuàng)造了多個“之最”,例如“人類最早的十進制計算器”《算表》、“最早的卦位圖”《筮法》、“中國最早小說”《赤鳩之集湯之屋》、最長戰(zhàn)國竹書《五紀》、長度最短的戰(zhàn)國竹書《樂風》等。

其中,總字數(shù)近4500字的長篇《五紀》構建了宏大而復雜的天人體系,凝結著先秦時期古人對天人關系的認識。作者將星辰歷象與禮、義、愛、仁、忠五種德行一一相配,并與之對應人事行用,涵蓋禮儀祭祀、人倫德行、兵戎戰(zhàn)事、生育繁衍等各個方面。

《算表》是目前發(fā)現(xiàn)的中國最早的十進制實用算具,比歐洲類似的數(shù)表早了近1800年,2017年經(jīng)吉尼斯世界紀錄核實認證為“人類最早的十進制計算器”。這一“上古計算神器”讓諾獎得主、物理學家楊振寧,菲爾茲獎首位華人得主、數(shù)學家丘成桐看了都嘖嘖稱奇。

中國禮樂文明源遠流長。《大夫食禮》《大夫食禮記》是禮儀文明淵源的實證,這是散失的先秦禮書在戰(zhàn)國竹書中的首次發(fā)現(xiàn),再現(xiàn)了戰(zhàn)國時期禮書的原始面貌。音樂類文獻《五音圖》和《樂風》則是繼曾侯乙墓編鐘之后先秦音樂史上又一重大發(fā)現(xiàn),被認為是目前所見的抄寫時代最早的音樂文獻。

2023年12月,清華簡中的先秦樂譜“五星圖”一經(jīng)發(fā)布,立即引發(fā)學界及公眾的關注和極大興趣。記載宮、商、角、徵、羽五音原理的文獻《五音圖》中驚現(xiàn)一筆畫出的五角星圖案,體現(xiàn)了五音生成的規(guī)律。

“五角星背后蘊含的思想是‘三分損益法’,與《管子》《淮南子》等書記載的五音生成順序相合。”出土文獻中心副教授賈連翔介紹,三分損益法是古代中國制定音律時所用的生律法,是古代數(shù)學在音樂中的應用。

此外,竹簡的形制、簡文風格等典籍實物留存,也豐富了學界關于古代簡冊形制、古書流傳及運用等方面的認識。例如,形制獨特的竹簡《樂風》僅9厘米長,是目前所見長度最短的戰(zhàn)國竹書,堪稱“袖珍型”竹書。賈連翔說,這種小巧的形式便于攜帶和握持,具有一定的實用功能,可能類似今天的“提字本”“手卡”。

費盡巧思復原歷史“拼圖”

黃德寬先生與教師研討清華簡。(2021年1月拍攝)清華大學出土文獻研究與保護中心供圖

如何復原這批幸免于焚書坑儒與秦漢戰(zhàn)火的重要歷史“拼圖”?2008年,清華簡的整理研究工作在李學勤先生的帶領下以及校方的全力支持下正式啟動。

2009年校慶之際,清華大學出土文獻中心正式成立,專門負責清華簡的整理研究工作,李學勤擔任中心主任。根據(jù)初步試讀與綴合編排判斷,清華簡大約可分做65篇,按照團隊的整理速度,計劃每年出版一冊整理報告,15年全部整理完成。以一年一輯的速度出版整理成果,在同類規(guī)模的出土古文獻整理工作中,尚無先例。

出土文獻中心的研究者們,費盡巧思,接力破譯,誓要恢復古書原貌。每年一冊的研究報告,一經(jīng)發(fā)布立即引發(fā)海內外學術界關注,為學界提供了先秦研究的最新寶貴資料,也向世界彰顯了中國出土文獻整理的“清華速度”。

許多年里,在一間不足20平方米的小屋里,研究者們坐在長長的一排書桌邊,一面是爬滿藤絲的斑駁老窗,一面立著堆疊無數(shù)厚重資料的大書架,用一面42英寸顯示屏讀簡,日復一日,年復一年,攻堅克難。

這項基礎性研究的“燒腦”程度非同一般。古文字學家裘錫圭在評價清華簡的整理質量時曾言:“能夠整理到現(xiàn)在這個程度,做過這方面工作的人知道其中甘苦,非常不容易。”

2018年接替李學勤主持出土文獻中心和清華簡整理研究工作的黃德寬,對此深有感觸。“清華簡的整理研究是一件很辛苦的事。”他說。

“編連”是整理研究工作的基礎,團隊首先面臨的就是編連困難。

清華簡中有少部分簡上標注有序號,比較容易準確編連,但2000多支竹簡絕大多數(shù)是零散雜亂狀態(tài),無簡序編號、無篇題,許多還是殘章斷簡。為此,團隊首先要把屬于同一篇文獻的簡歸類,把分散的碎片綴合編連在一起,盡量恢復簡文原貌——這絕非易事,需要付出相當?shù)臅r間和精力。

“簡文大部分內容都超出了我們所掌握的知識范圍,需要根據(jù)各種信息來判斷,這一篇里哪支簡在前,哪支簡在后,排錯了就是錯簡,錯簡你就讀不懂。”黃德寬說,有的簡太殘破太碎,能看到的文字信息很少,找不到竹簡間的關聯(lián),正確編連非常費勁。

第二難是“認字”之難。清華簡是戰(zhàn)國時期楚國人所寫,其中有些字沒有流傳下來,有的字形是首次出現(xiàn),即便將一些字辨識出來,其字義的理解也需要下大功夫去研究,因為這些竹簡文獻只有極少數(shù)可與傳世文獻對照參證。因此,“考字釋詞”耗費巨大精力,把字詞探究清楚了,做到文通字順,才能真正了解文獻記載了什么內容,進而判斷其價值。

對出土文獻字詞的考釋考驗著古文字學專家們的能力和悟性。“有時一個字半年下來你就是悟不出來,有的字雖然字形結構很清楚,你大概猜到可能是什么,但是你難以證實,這就要絞盡腦汁去研究。還有的字筆跡模糊、結構不清,根本沒法判斷是什么字。”黃德寬說,清華簡的整理過程中,“考字、釋詞的難度非常之大”。

想要做到“文通字順”,需要充分認識理解古代簡牘的形制、書寫規(guī)律,根據(jù)難點反復琢磨材料,通過大量文獻閱讀開拓思路,尋找各種相關的歷史文化資料開展比對研究,最后才可能得出較為滿意的結論。

多年來,研究團隊探索出“有序分工、通力協(xié)作”的整理模式。例如,采取多次全員“會讀”、集思廣益的方式,有效解決了一些整理研究疑難問題,并在集體研討中逐步加深對文本的認識。

“每次整理工作我們都會開展集體會讀,大家一起讀、一起看,發(fā)揮集體智慧,解決問題。比如有些字一直沒解決,突然有個人提出個想法,大家受到啟發(fā),沿著新思路思考,很快就解決了——這就是集體會讀的好處。”黃德寬說。

據(jù)介紹,整理工作一般需要三次會讀,每次會讀重點不同。第一次會讀主要進行字詞層面的考證,解決編連問題,綜合意見,寫出釋文;第二次是重點討論疑點問題,側重文本內容的理解,對釋文進行修改打磨;第三次是重點解決有爭議的疑難問題,再整體回溯重讀,加深對文本邏輯結構的理解,準確把握文本的思想內涵。

三次會讀完成后,還需黃德寬最后對簡文內容及注釋逐字逐句精心打磨,對疑難問題綜合不同的意見作出決斷,進行定稿。文稿送至出版社后還需在核校過程中不斷研究改進,直至印刷成冊。

“整理工作需要綜合考慮,等待腦子里的‘靈光閃現(xiàn)’,然后研討其可靠性。作為源頭,我們盡量努力做到整理工作少出差錯。”黃德寬笑著說,“全世界同行都關注,你要是整理工作做得差,一經(jīng)發(fā)布就有人來挑你的錯——當然不出差錯是不可能的,我們很歡迎同行們的批評和指正。”

當被問及簡文中實在難以解讀之處如何處理時,黃德寬也很坦然:“如孔子所言,‘君子于其所不知,蓋闕如也’;將空白留給一代代學者做下去,也有其意義。”

源遠流長傳承文明根脈

2024年5月,清華大學出土文獻研究與保護中心的教師們正在對清華簡進行集體會讀。清華大學出土文獻研究與保護中心供圖

“一個考古文物上的重大發(fā)現(xiàn),不在于發(fā)現(xiàn)了什么金銀玉器,而在于這個發(fā)現(xiàn)能夠改變我們對于一個歷史時期或者一個民族、一個地區(qū)的歷史文化的看法,這才是重大發(fā)現(xiàn)。”李學勤曾這樣說。

對于清華簡的重要性,黃德寬認為其是“先秦文獻的一次重大發(fā)現(xiàn)”,對上古歷史文明的研究意義重大。

他介紹,絕大多數(shù)傳世的先秦文獻都是經(jīng)過漢代重新整理或是經(jīng)過輾轉傳抄流傳下來的,原本很少,先秦歷史文化的許多內容因此都湮沒于歷史長河中。而清華簡是保存較為完好的戰(zhàn)國時期的古抄本,文獻內容涵蓋經(jīng)史子集,非常豐富,因此彌足珍貴。

中國文化源遠流長,中華文明博大精深。“我們必須要追溯中華文明的源頭,才能更好了解現(xiàn)代中國、建設中國式現(xiàn)代化。傳世文獻可為我們提供原始的一手資料,可讓我們加深對中華文明的認識,把握中華文明進程中最核心的內容和思想。”黃德寬說。

在他看來,清華簡中關于中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的核心內容對當代文化建設和治國理政的實踐具有重要啟迪和參考價值。例如,對歷史興衰和經(jīng)驗教訓的總結,以民為本的思想,法治和德治結合的社會治理思路,注重法律的中正公平,重視人的行為要合乎規(guī)范,強調天人合一、人與自然和諧等。

出土文獻中心主任助理、副教授程浩說,最初讀清華簡,大家都驚嘆于其“經(jīng)典”含量之高,隨著整理工作不斷深入,又流連于其涵蓋面之廣、內容之豐富、思想之深刻,不禁對中國古人充滿敬佩。

“清華簡的研究讓我們深深感到,中華文化在很早的階段就具有豐富多元的特點,這也正是其歷久彌新的原因所在。”程浩說,無論是已失傳的典籍,還是實用性的方技、數(shù)術、醫(yī)學類的文獻,都顯示出在先秦時期,古人在文化、藝術和對自然基本認識方面的知識水平已達到非常高的程度。

據(jù)悉,“清華簡”整理報告總共將出版16輯,目前整理工作已進入尾聲。除整理文本以外,為方便普通讀者閱讀,研究團隊還啟動編纂18卷本清華簡校釋,通過注釋、現(xiàn)代漢語翻譯,讓簡文更通俗易懂,并將于近日出版首輯4卷。團隊還與美國芝加哥大學等國際研究機構的學者合作,開展清華簡的英譯工作,英譯本系列叢書計劃出版18卷,擴大清華簡及中國古文獻的國際影響力。

“清華簡的篇目太多,許多重要價值還有待今后闡發(fā)。”劉國忠認為,清華簡影響之深絕不會局限于今天,或將影響中國整個學術史。

黃德寬認為,對于清華簡的傳承傳播與價值發(fā)掘將是一個長期工作,需要一代代人接力做下去。讓他感到欣慰的是,經(jīng)過多年來的實踐和培養(yǎng),年輕一輩已逐漸成為整理研究工作的骨干,可堪重任。他也正帶領中心教師致力于對古文字學與出土文獻專業(yè)人才的培養(yǎng)。

從事古文字學研究不僅需要交叉學科的業(yè)務基礎,還需要對學術的熱誠,需要心無旁騖,坐冷板凳。長期的研究工作,黃德寬最知其中甘苦,“冷板凳坐下去不易,但古文字學與出土文獻研究事關文化傳承,需要更多優(yōu)秀學者潛心從事,這是中華文化之根脈所系。”

他最大的希望是,讓更多年輕人了解清華簡,通過其了解光輝燦爛的中國古代文明,深化對中華文化深刻內涵和獨特價值的理解,并從中得到啟迪,為建設中華民族現(xiàn)代文明蓄力。

《清華大學藏戰(zhàn)國竹簡》書影 清華大學出土文獻研究與保護中心供圖

來源:《瞭望》