2024-07-05 09:54 來源:昭通日報

每次去巧家縣,都感到很親切,有一種回家的感覺。

巧家縣也算得上是我的家。1995年,我在巧家縣巧家營鄉(xiāng)(今白鶴灘街道)野鴨村駐村1年。在那里度過300多個日子,算是客居,也有了自詡是半個巧家人的借口。

因為工作需要,2024年上半年,我去了兩趟巧家,工作很順利,收獲也很大。因為巧家的同行特別熱情,對工作的每一個細節(jié)都考慮周到,縣上的領(lǐng)導還在百忙之中陪同下鄉(xiāng)采訪,我不得不為之感動。但這兩次去,心里面都有點堵,總覺得少了點什么。

白鶴灘水電站建成后,金沙江江面變寬了、變綠了,巧家縣城變大了、變美了,“一面山、一江水、一座城”已經(jīng)成了巧家新的文化IP,這大概是我一次又一次去巧家采訪的理由。但在我的心里,去巧家還有一個最想見的人,一個只有巧家才能留住他的心的人——鄒長銘。

說起來,長銘先生出生在昭陽區(qū),卻大半生客居巧家。他在那里工作、生活,做學問,寫金沙江,寫金沙江邊的河灘地,娶妻生子……久而久之,巧家成了他的家,他也成了名副其實的巧家人。

與其說,未見巧家,想起巧家,不如說,見到長銘先生,就會想起巧家。

長銘先生與巧家有緣,他對那里的大山大水、風土人情熟稔之至。我記得巧家出版過一本刊物《巧山家水》,刊名就是長銘先生起的。巧家出過不少名人,如李國柱、劉漢鼎、李福星、張開儒、陸崇仁、陸介凡,還有入贅小河拖車的龍繩曾。長銘先生對這些人物的經(jīng)歷與故事一清二楚,經(jīng)常給大家娓娓道來;長銘先生還把這些歷史掌故寫成文字,在《昭通日報》《昭通文史資料》上發(fā)表,讓更多的人認識巧家、了解巧家。尤其那個30多歲就寫出《神史》而不幸離世的巧家人孫世祥,長銘先生一講起來,感慨良多。

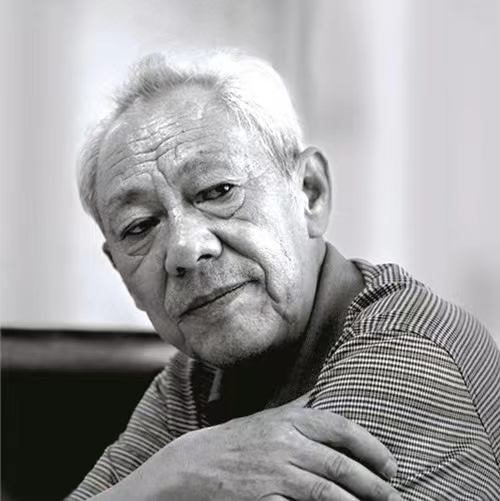

我與長銘先生的相遇,算是一種緣分。我在文化部門工作的那些日子,有很多工作上的事情要叨擾長銘先生。2006年4月,我陪昆明市東川區(qū)“文化金江采風行”的一批學者到巧家采風,聽長銘先生與采風團交流,講巧家與東川、會澤的關(guān)聯(lián),長銘先生侃侃而談的場面令人折服,這算得上我與長銘先生的初次謀面。2009年,昭通市要建博物館,需要請當?shù)刂奈氖穼<摇鞍衙}開方”,長銘先生便是其中之一,是專家組的組長。況且,涉及民國展廳、紅色展廳、地方名人展廳的陳列大綱,非長銘先生出面難以完成,而我有幸作為先生的助手,參與了昭通市博物館這幾個展廳的陳列布展工作。同年,我和昭通學院的邱鋒老師到巧家見到了長銘先生,邱鋒還給長銘先生照了一張神態(tài)自若的珍貴照片。漸漸地,我與長銘先生熟絡起來。2015年,昭通市文化體育局編輯出版《昭通地方文獻叢書》,單位安排我做聯(lián)絡工作,更加深了與長銘先生的友誼,《昭通地方文獻叢書》那篇洋洋灑灑的序,就是長銘先生手寫的。

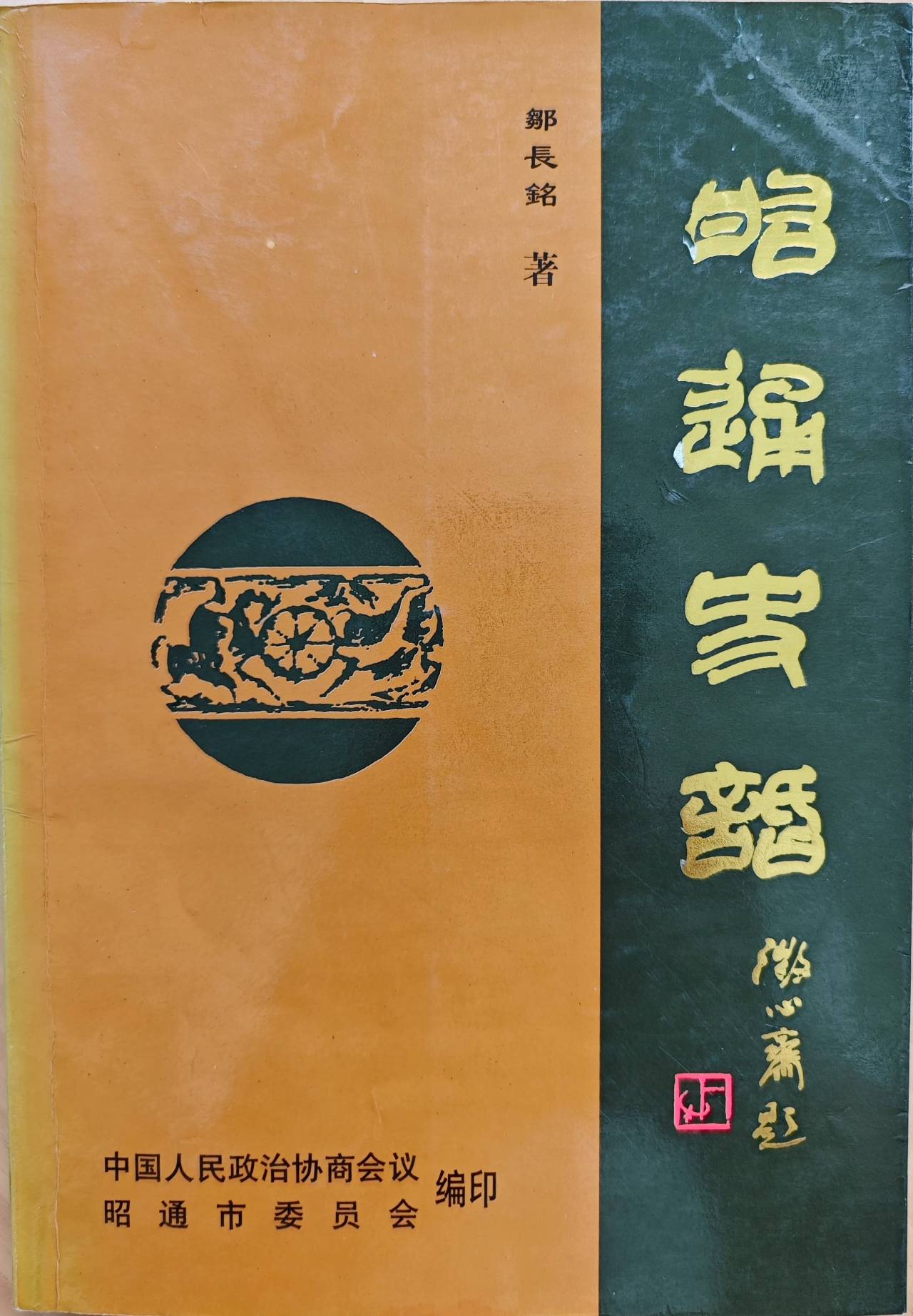

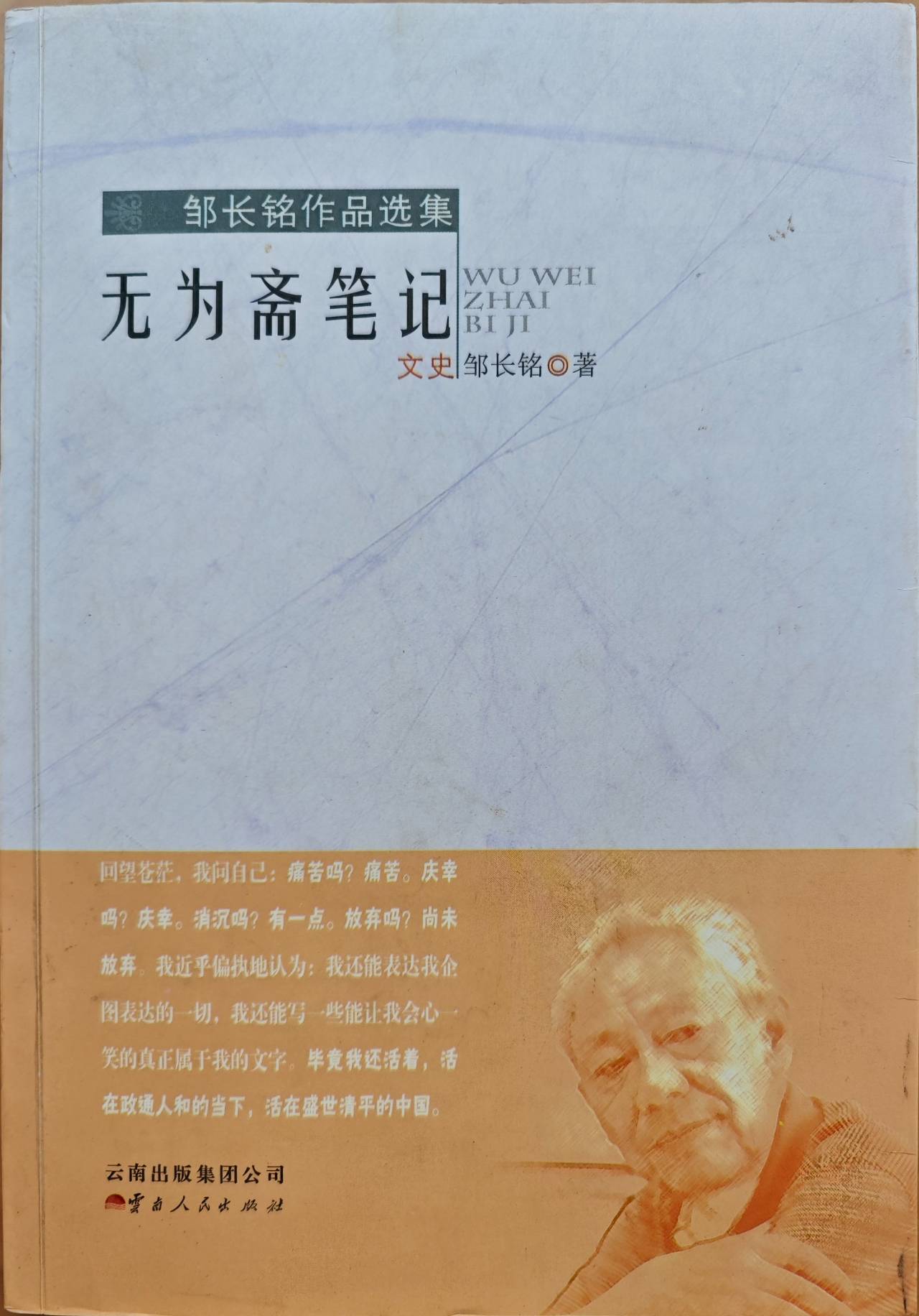

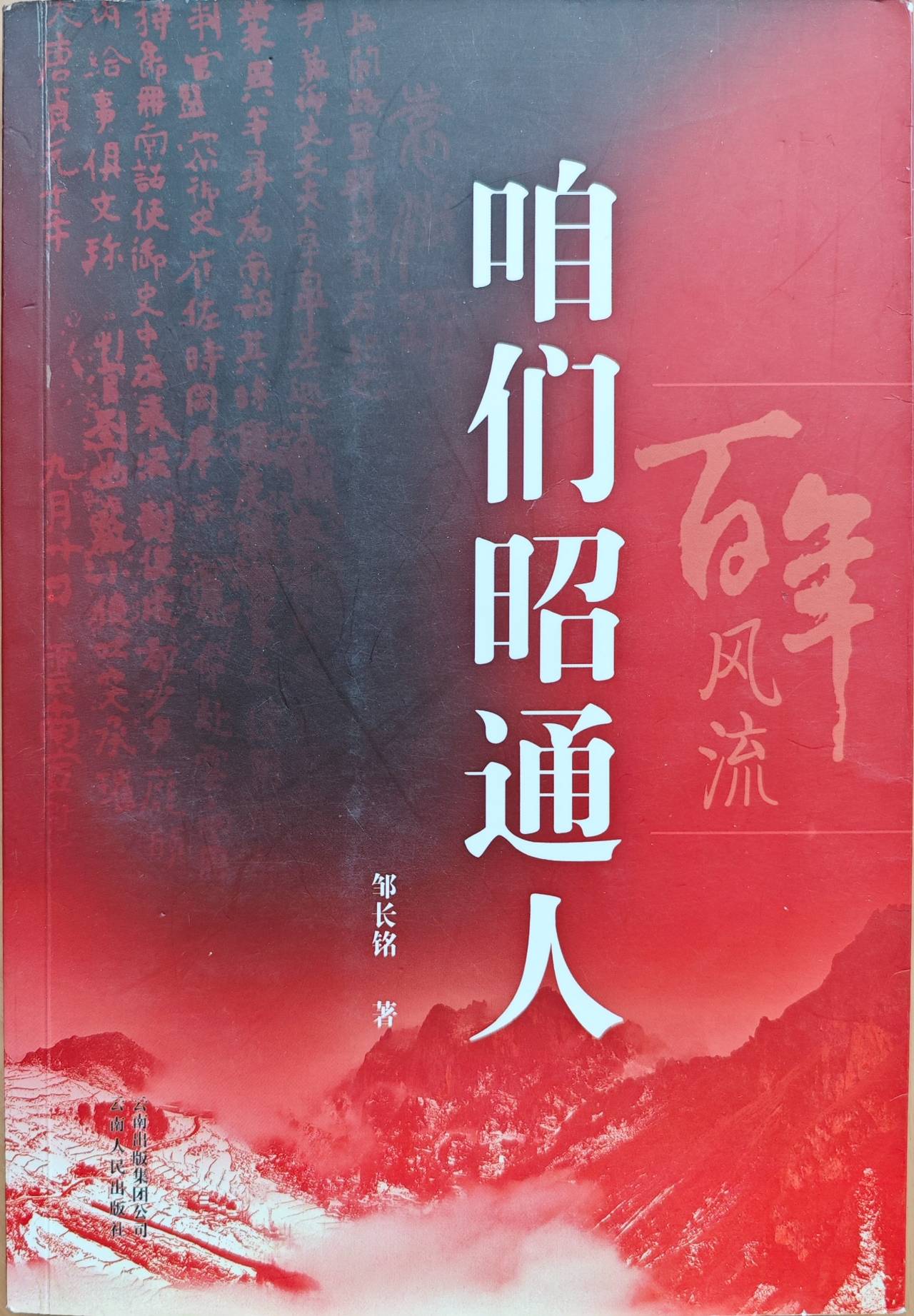

長銘先生對地方文化的貢獻,不限于巧家。長銘先生是昭通市和巧家縣政協(xié)委員,退休之前最后一個崗位是巧家縣政協(xié)副主席,他對于地方的文化歷史貢獻頗大。最讓昭通人忘不了的是他用畢生的精力撰寫的幾本書。第一本書是《昭通風物志》,我能夠?qū)φ淹ㄓ兴私獠⒙刈呱蠈扅c地方文化只言片語的路,除了曹吟葵老師,影響最大的就是這本書了。當時我并不認識鄒長銘先生,只是認識了先生眼里的昭通風物。第二本書是《昭通史話》,長銘先生用他細膩的筆觸,把昭通從開始有人類生存以來的歷史娓娓道來,淺顯易懂,像與讀者談心一樣,讓我們于不知不覺中記住了昭通的昨天。第三本書是《咱們昭通人》,他用人物傳記的寫法,把昭通歷史上的名人志士給我們?nèi)鐢?shù)家珍地講出來。我記得2008年夏天,當長銘先生從北京出差回來,親自在這本書的扉頁簽上名,熱乎乎地送到我手上時,我感受到了長銘先生對這塊土地的熱愛和對我的教誨。第四本書是《無為齋筆記》,這是長銘先生窮其一生功力的結(jié)晶,仍然是散文式的,但多了些歷史的思辨和人生的哲理。

長銘先生是昭通地方文史的泰斗,這個稱號不是我給先生戴的高帽,凡是讀過先生的書、聆聽過先生教誨的人,都會給出同樣的答案。

回想與先生的多次相晤,我發(fā)現(xiàn)長銘先生有許多與眾不同之處。先生特別健談,博聞強記,幽默風趣,見山說山,見水說水。一提起昭通的近代史,可能是他的長輩鄒若衡與唐繼堯、龍云有密切關(guān)系,他對這段歷史研究得特別深入,也會從歷史唯物主義的角度對這段歷史有個性地解讀。他讀過的關(guān)于昭通地方文獻的書,只要你起個頭,他就接二連三地給你“念”出來。在記憶力這點上,長銘先生會讓我想起曠世奇才錢鐘書、陳寅恪,長銘先生是不是也有過目不忘的天賦呢。在生活細節(jié)上,長銘先生有幾大怪癖。比起他的博聞強記來,長銘先生對現(xiàn)代科技的運用有點過于木訥和抗拒。他寫過小說、散文,寫過地方文獻和政論文章,但他卻從來不使用電腦,我們在報刊上看到的他寫的文章,都是他用鋼筆一筆一畫寫出來的。每寫完一篇文稿,他會交給離家最近的一個打印店,打出來校對后,再由打印店的工作人員通過郵件的方式發(fā)送給對方。我的印象里,他一生只用過一個電話,從來不使用微信,不管是看公眾號上的文章,還是用微信來支付購物,我都沒見過,或許他是一個不需要親自花錢料理生活的人,出差、吃飯、買東西,都可能有家人或他人代勞。

長銘先生的最大愛好就是讀書、學習,你可能想象不到,他僻處巧家一隅,卻對當今的世事了如指掌,他是怎么做到的,我想是來自他一有時間就靜下心來讀書、學習。

生活中,長銘先生特別喜歡交友,喜歡與不同年齡、不同身份的人士打交道。世事洞明皆學問,人情練達即文章。長銘先生如是,不管是作家、官員、同行、老師、學生還是小鎮(zhèn)居民,都會成為他相處的對象。當然,長銘先生交友的最常規(guī)“武器”是聊天、喝酒、抽煙。他是一個天生的演講家,文思敏捷,發(fā)言風趣,直奔主題,直抵人心,這是很多人愿意成為長銘先生的朋友的原因。長銘先生為人豪爽,也好酒,跟長銘先生一起吃飯,很少有人能抵擋得住長銘先生的勸酒,我這個小酒量的小后生,雖然人微言輕或微不足道,每次與長銘先生小酌,在其勸勉下,也頻頻舉杯,結(jié)果自然是酩酊大醉。

我到昭通日報社工作后,很少去巧家。早就萌生了去巧家看一下長銘先生的念頭,他的兒子鄒道葵給我的忠告是見到長銘先生后不能飲酒,但真正在巧家見到長銘先生,在一定的場合,先生哪里又不飲酒呢,我們又怎能勸得住呢。

后來,再也沒有見到長銘先生,再也沒有和他把酒對話的機會。2023年9月9日,長銘先生溘然長逝,終年79歲。9月11日,在其摯友謝崇崐先生的微信朋友圈里,驚悉長銘先生長眠的消息,朋友圈里都是痛悼和惋惜長銘先生的哀思。我欲哭無淚,甚至想不到用什么文字來悼念長銘先生,長銘先生一生的著述與修為,一生的坎坷與蹉跎,又豈是我這個謀面不多、交往甚淺的小輩所能小結(jié)的。

長銘先生對身邊的這條金沙江和已經(jīng)建起來的白鶴灘水電站特別有感情,在這條金屬的槽道里,他用大半生的時間,看玉屏山的日出,看倒映在金沙江里的夕陽,霞滿金江。每次提到金沙江,他都會把繆弘寫的《安瀾吉水》朗誦給我們聽:“金沙自古不通舟,水急天高一望愁。何日天人開一線,聯(lián)檣銜尾往來游。”想到這首略顯悲涼的七言絕句,先生如在面前。

近代以來,無數(shù)仁人志士都期盼著疏通金沙江航道,改變大山的命運。這個愿望終于在新時代實現(xiàn),2021年6月28日,世界第二大水電站白鶴灘水電站第一臺機組發(fā)電,多少代人的夙愿變成現(xiàn)實,金沙江邊崛起一座新城,新的“巧山家水”擺在長銘先生的面前。我猜想,長銘先生一定是高興的,他告別金沙江,對酒當歌而去,一定沒有留下遺憾。高峽平湖,通江達海,這是他之前沒能寫進《昭通風物志》里的最美昭通風物。

可惜,巧家少了長銘先生這“一個人”。我們這次到巧家作一個深度報道,想采訪從巧家縣蒙姑鎮(zhèn)走出去的張開儒的故事,但多方聯(lián)系,已經(jīng)找不到一個能清楚介紹張開儒的巧家人,其中包括蒙姑鎮(zhèn)文化站站長老鐘,四五年前就去世了。這時,我想起了長銘先生,要是他還健在,這些關(guān)于巧家名人的采訪,又怎會是難題,只要你愿意聆聽,長銘先生可以給你講三天三夜。可惜長銘先生已經(jīng)不在了。

長銘先生,您在那邊還好嗎,有沒有時間,讓你的朋友們、讀者們,一起斟滿酒、點上煙,聽你講一下昭通或者巧家的掌故,講一下您心中的白鶴灘,講一下您心中的“巧山家水”。

此時,我眼前又出現(xiàn)了與長銘先生曾經(jīng)相晤的情形,還是那樣熟悉,長銘先生還是那樣風采依然。

可惜,斯人已乘白鶴去,此地空余白鶴灘。

謹用以上這些文字來告慰先生。

昭通市融媒體中心記者:曹阜金