2024-08-09 10:12 來源:昭通日報

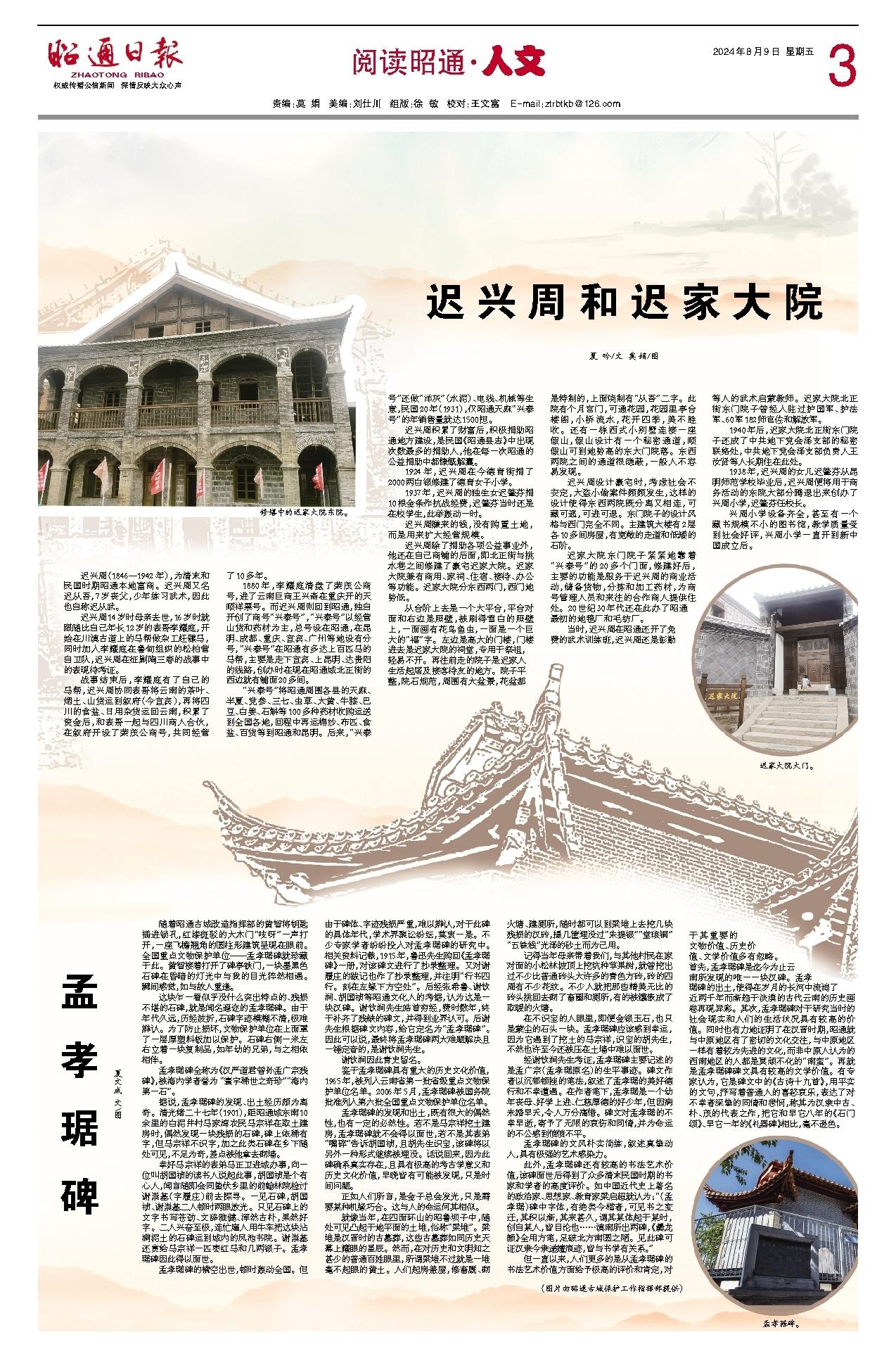

隨著昭通古城改造指揮部的黃智將鑰匙插進(jìn)鎖孔,紅漆斑駁的大木門“吱呀”一聲打開,一座飛檐翹角的圓柱形建筑呈現(xiàn)在眼前。全國重點文物保護(hù)單位——孟孝琚碑就珍藏于此。黃智接著打開了碑亭鐵門,一塊墨黑色石碑在昏暗的燈光中與我的目光猝然相遇。瞬間感覺,如與故人重逢。

這塊乍一看似乎沒什么突出特點的、殘損不堪的石碑,就是聞名遐邇的孟孝琚碑。由于年代久遠(yuǎn),歷經(jīng)波折,石碑字跡模糊不清,極難辨認(rèn)。為了防止損壞,文物保護(hù)單位在上面罩了一層厚塑料板加以保護(hù)。石碑右側(cè)一米左右立著一塊復(fù)制品,如年幼的兄弟,與之相依相伴。

孟孝琚碑全稱為《漢嚴(yán)道君曾孫孟廣宗殘碑》,被海內(nèi)學(xué)者譽(yù)為 “寰宇稀世之奇珍”“海內(nèi)第一石”。

據(jù)說,孟孝琚碑的發(fā)現(xiàn)、出土經(jīng)歷頗為離奇。清光緒二十七年(1901),距昭通城東南10余里的白泥井村馬家灣農(nóng)民馬宗祥在取土建房時,偶然發(fā)現(xiàn)一塊殘損的石碑,碑上依稀有字,但馬宗祥不識字,加之此類石碑在鄉(xiāng)下隨處可見,不足為奇,差點被他拿去砌墻。

幸好馬宗祥的表弟馬正衛(wèi)進(jìn)城辦事,向一位叫胡國禎的讀書人說起此事,胡國禎是個有心人,聞言隨即會同蟄伏鄉(xiāng)里的前翰林院檢討謝崇基(字履莊)前去探尋。一見石碑,胡國禎、謝崇基二人頓時兩眼放光。只見石碑上的文字書寫蒼勁、文辭雅健、渾然古樸,果然好字。二人興奮至極,連忙雇人用牛車把這塊沾滿泥土的石碑運(yùn)到城內(nèi)的鳳池書院。謝崇基還賞給馬宗祥一匹棗紅馬和幾兩銀子。孟孝琚碑因此得以面世。

孟孝琚碑的橫空出世,頓時轟動全國。但由于碑體、字跡殘損嚴(yán)重,難以辨認(rèn),對于此碑的具體年代,學(xué)術(shù)界聚訟紛紜,莫衷一是。不少專家學(xué)者紛紛投入對孟孝琚碑的研究中。相關(guān)資料記載,1915年,魯迅先生購回《孟孝琚碑》一冊,對該碑文進(jìn)行了抄錄整理。又對謝履莊的跋記也作了抄錄整理,并注明“行書四行。刻在左緣下方空處”。后經(jīng)張希魯、謝飲澗、胡國禎等昭通文化人的考據(jù),認(rèn)為這是一塊漢碑。謝飲澗先生皓首窮經(jīng),費(fèi)時數(shù)年,終于補(bǔ)齊了殘缺的碑文,并得到業(yè)界認(rèn)可。后謝先生根據(jù)碑文內(nèi)容,給它定名為“孟孝琚碑”。因此可以說,最終將孟孝琚碑兩大難題解決且一錘定音的,是謝飲澗先生。

謝飲澗因此青史留名。

鑒于孟孝琚碑具有重大的歷史文化價值,1965年,被列入云南省第一批省級重點文物保護(hù)單位名單。2006年5月,孟孝琚碑被國務(wù)院批準(zhǔn)列入第六批全國重點文物保護(hù)單位名單。

孟孝琚碑的發(fā)現(xiàn)和出土,既有很大的偶然性,也有一定的必然性。若不是馬宗祥挖土建房,孟孝琚碑就不會得以面世,若不是其表弟“嘴碎”告訴胡國禎,且胡先生識寶,該碑將以另外一種形式繼續(xù)被埋沒。話說回來,因為此碑確系真實存在,且具有極高的考古學(xué)意義和歷史文化價值,早晚皆有可能被發(fā)現(xiàn),只是時間問題。

正如人們所言,是金子總會發(fā)光,只是需要某種機(jī)緣巧合。這與人的命運(yùn)何其相似。

就像當(dāng)年,在四面環(huán)山的昭魯壩子中,隨處可見凸起于地平面的土堆,俗稱“梁堆”。梁堆是漢晉時的古墓葬,這些古墓葬如同歷史天幕上耀眼的星辰。然而,在對歷史和文明知之甚少的普通百姓眼里,所謂梁堆不過就是一堆毫不起眼的黃土。人們起房蓋屋,修畜廄、砌火塘、建廁所,隨時都可以到梁堆上去挖幾塊殘損的漢磚,撮幾筐埋沒過“朱提銀”“堂瑯銅”“五銖錢”光澤的砂土而為己用。

記得當(dāng)年母親帶著我們,與其他村民在家對面的小松林坡頂上挖坑種蘋果樹,就曾挖出過不少比普通磚頭大許多的青色方磚,磚的四周有不少花紋。不少人就把那些精美無比的磚頭挑回去砌了畜圈和廁所,有的被鑲嵌成了取暖的火塘。

在不識寶的人眼里,即便金銀玉石,也只是蒙塵的石頭一塊。孟孝琚碑應(yīng)該感到幸運(yùn),因為它遇到了挖土的馬宗祥,識寶的胡先生,不然也許至今還被壓在土墻中難以面世。

經(jīng)謝飲澗先生考證,孟孝琚碑主要記述的是孟廣宗(孟孝琚原名)的生平事跡。碑文作者以沉郁頓挫的筆法,敘述了孟孝琚的美好德行和不幸遭遇。在作者筆下,孟孝琚是一個幼年喪母、好學(xué)上進(jìn)、仁慈厚德的好少年,但因病未婚早夭,令人萬分痛惜。碑文對孟孝琚的不幸早逝,寄予了無限的哀傷和同情,并為命運(yùn)的不公感到憤憤不平。

孟孝琚碑的文風(fēng)樸實簡練,敘述真摯動人,具有極強(qiáng)的藝術(shù)感染力。

此外,孟孝琚碑還有較高的書法藝術(shù)價值,該碑面世后得到了眾多清末民國時期的書家和學(xué)者的高度評價。如中國近代史上著名的政治家、思想家、教育家梁啟超就認(rèn)為:“(孟孝琚)碑中字體,有絕類今楷者,可見書之變遷,其積以漸,其來甚久,謂其某體起于某時,創(chuàng)自某人,皆目論也……滇南所出兩碑,《爨龍顏》全用方筆,足破北方南圓之陋。見此碑可證漢隸今隸遞嬗痕跡,皆與書學(xué)有關(guān)系。”

但一直以來,人們更多的是從孟孝琚碑的書法藝術(shù)價值方面給予極高的評價和肯定,對于其重要的文物價值、歷史價值、文學(xué)價值多有忽略。首先,孟孝琚碑是迄今為止云南所發(fā)現(xiàn)的唯一一塊漢碑。孟孝琚碑的出土,使得在歲月的長河中流淌了近兩千年而漸趨于淡漠的古代云南的歷史畫卷再現(xiàn)異彩。其次,孟孝琚碑對于研究當(dāng)時的社會現(xiàn)實和人們的生活狀況具有較高的價值。同時也有力地證明了在漢晉時期,昭通就與中原地區(qū)有了密切的文化交往,與中原地區(qū)一樣有著較為先進(jìn)的文化,而非中原人認(rèn)為的西南地區(qū)的人都是冥頑不化的“南蠻”。再就是孟孝琚碑碑文具有較高的文學(xué)價值。有專家認(rèn)為,它是碑文中的《古詩十九首》,用平實的文句,抒寫著普通人的喜怒哀樂,表達(dá)了對不幸者深摯的同情和悲憫,稱其為漢隸中古、樸、茂的代表之作,把它和早它八年的《石門頌》、早它一年的《禮器碑》相比,毫不遜色。

(圖片由昭通古城保護(hù)工作指揮部提供)

作者:夏文成?