2024-09-28 10:15 來源:龍巖發(fā)布

閩西,是土地革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期毛澤東同志親手創(chuàng)建的革命根據(jù)地,是中央革命根據(jù)地的核心區(qū)域。在土地革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,閩西有10萬兒女參加紅軍,在發(fā)展壯大紅四軍的同時(shí),先后創(chuàng)建了5個(gè)軍,4個(gè)獨(dú)立師,2個(gè)獨(dú)立團(tuán)的紅軍部隊(duì),為中國工農(nóng)紅軍的壯大發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)和付出了巨大犧牲。

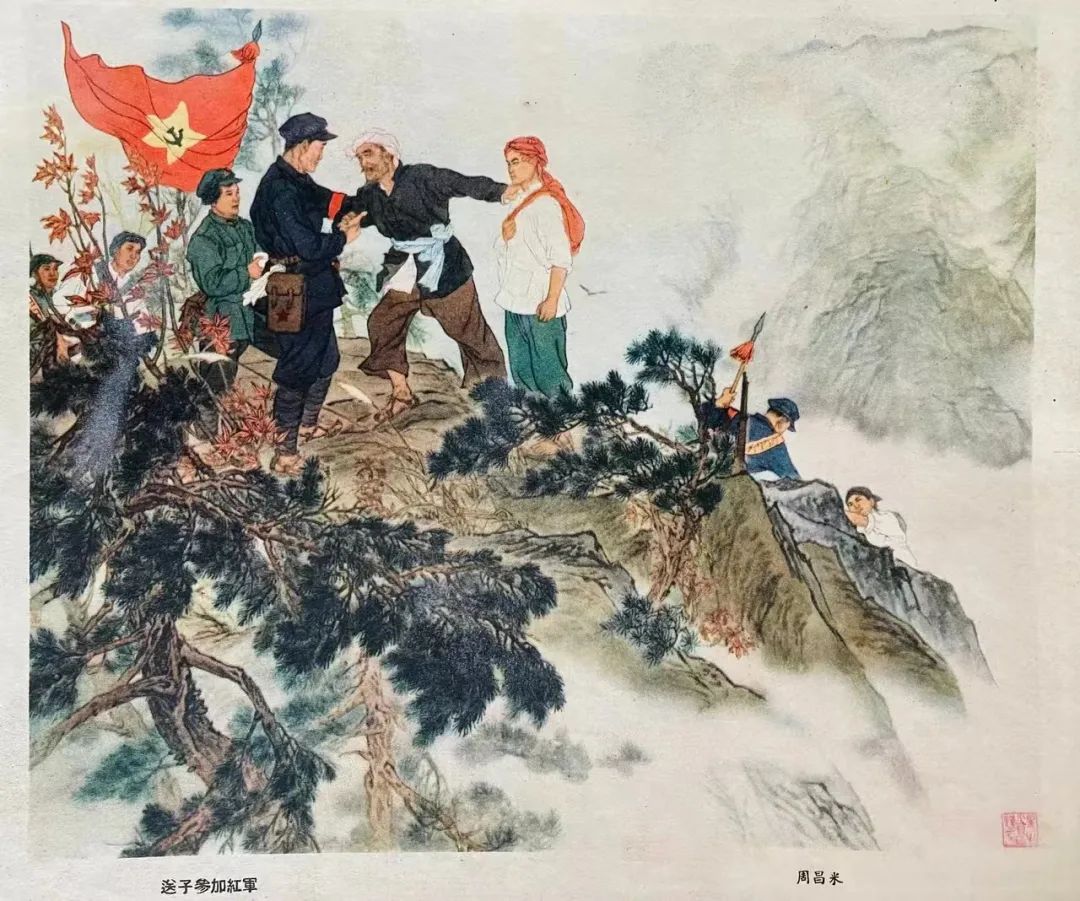

送子參加紅軍(美術(shù)作品) 周昌米

紅軍入閩,擘畫創(chuàng)建中央革命根據(jù)地宏偉藍(lán)圖

閩西是一塊有著革命傳統(tǒng)的熱土。在大革命年代,就建立了中國共產(chǎn)黨的組織。1928年閩西黨組織的領(lǐng)導(dǎo)人郭滴人、朱積壘、鄧子恢、張鼎丞、傅柏翠等同志,先后在龍巖(今新羅區(qū))后田、平和長(zhǎng)樂、永定金砂、上杭蛟洋組織武裝暴動(dòng),用革命的武裝反對(duì)反革命的武裝,為后來閩西革命根據(jù)地的建立打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

1929年3月14日,毛澤東、朱德、陳毅率領(lǐng)紅四軍首次入閩,解放了汀州古城。1929年3月20日,毛澤東在長(zhǎng)汀主持召開了紅四軍前委擴(kuò)大會(huì)議,擘畫了創(chuàng)建中央革命根據(jù)地的宏偉藍(lán)圖。

紅軍首次入閩,給閩西共產(chǎn)黨人和革命群眾極大的鼓舞,閩西特委書記鄧子恢迅速與紅四軍取得了聯(lián)系,急切盼望毛澤東等紅四軍領(lǐng)導(dǎo)人再次入閩,指導(dǎo)閩西的革命斗爭(zhēng)。

1929年5月19日,為了開辟閩西革命根據(jù)地,毛澤東、朱德、陳毅率領(lǐng)紅四軍二次入閩。到達(dá)長(zhǎng)汀濯田鎮(zhèn)當(dāng)天晚上,毛澤東致信鄧子恢,告知此次行動(dòng)計(jì)劃。5月20日,紅四軍指戰(zhàn)員,似一支利箭,“紅旗躍過汀江”直插閩西腹地龍巖。

鄧子恢在《龍巖人民革命斗爭(zhēng)回憶錄》中寫道:“我記得在龍門第一次會(huì)見毛澤東同志時(shí),他就提醒我要重視武裝建設(shè),要建立政治上堅(jiān)定、組織上鞏固、軍事上具有堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗力的紅軍,他指示說,這是保證革命勝利建立人民政權(quán)的基本條件。毛澤東同志的這個(gè)指示對(duì)整個(gè)閩西斗爭(zhēng)的開展和堅(jiān)持起了無比巨大的作用。”

中共閩西“一大”,制定了閩西黨組織的路線、方針、政策

1929年7月20日,中共閩西第一次代表大會(huì)在上杭蛟洋召開。鄧子恢代表中共閩西臨時(shí)特委作工作報(bào)告,總結(jié)了閩西各縣黨組織過去的斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)以及所取得的成績(jī)。

毛澤東親臨指導(dǎo),并在會(huì)上講話,指出閩西黨組織今后的基本任務(wù)是鞏固和發(fā)展閩西紅色根據(jù)地。毛澤東闡述了鞏固根據(jù)地的三條基本方針是:“一、深入進(jìn)行土地革命;二、徹底消滅民團(tuán)土匪,發(fā)動(dòng)工農(nóng)武裝,有陣地地波浪式地向外發(fā)展;三、發(fā)展黨,建立政權(quán),肅清反革命。”

張鼎丞在《中國共產(chǎn)黨創(chuàng)建閩西革命根據(jù)地》一書中指出:“此次代表大會(huì)具有非常重大的意義,它為閩西的黨組織和人民制定了明確的路線、方針和政策,引導(dǎo)閩西革命勝利的發(fā)展。”

1929年12月28日至29日,毛澤東在上杭古田主持召開中共紅四軍第九次代表大會(huì),起草了《中國共產(chǎn)黨紅軍第四軍第九次代表大會(huì)決議》(即《古田會(huì)議決議》),成為建黨建軍的偉大綱領(lǐng),是地方武裝建設(shè)的指路明燈。閩西黨政軍的主要領(lǐng)導(dǎo)參加了古田會(huì)議,親自聆聽了毛澤東的報(bào)告。會(huì)后,《古田會(huì)議決議》在閩西各地黨和地方紅軍中得到迅速傳達(dá)貫徹。

擴(kuò)大紅軍,閩西人民武裝建設(shè)的體制與成長(zhǎng)模式

閩西黨組織和廣大人民群眾,在毛澤東的親自領(lǐng)導(dǎo)下,開展了轟轟烈烈的人民武裝建設(shè),在短時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展了人民的武裝力量。

閩西地方紅軍建設(shè)的體制主要有三種模式:一是普遍建立不脫離生產(chǎn)的群眾性軍事組織。閩西蘇區(qū)各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)毛澤東關(guān)于“革命戰(zhàn)爭(zhēng)是群眾的戰(zhàn)爭(zhēng),只有動(dòng)員群眾才能進(jìn)行戰(zhàn)爭(zhēng)”的指示,走出了一條經(jīng)由鄉(xiāng)赤衛(wèi)隊(duì)、區(qū)赤衛(wèi)大隊(duì)、縣赤衛(wèi)總隊(duì)、地方紅軍發(fā)展到正規(guī)紅軍之路。凡有革命政權(quán)的地方就建立了地方武裝。據(jù)1932年4月統(tǒng)計(jì),閩西蘇區(qū)擁有赤衛(wèi)軍、赤衛(wèi)隊(duì)、少先隊(duì)15萬人左右,達(dá)到了全民武裝動(dòng)員的程度。二是區(qū)級(jí)蘇維埃政府普遍建立脫離生產(chǎn)的游擊隊(duì)。人數(shù)由十余人到幾十人不等,它的任務(wù)是消滅當(dāng)?shù)氐纳⒎撕团浜峡h的獨(dú)立團(tuán)作戰(zhàn)。這種精悍的游擊隊(duì)既是赤衛(wèi)軍、少先隊(duì)中的骨干,又是擴(kuò)大主力紅軍的兵源。三是縣級(jí)蘇維埃政府指揮的赤衛(wèi)團(tuán)(獨(dú)立團(tuán)),先后在長(zhǎng)汀、龍巖、上杭、永定、連城各縣相繼建立,每團(tuán)約有三百至六、七百人。它擔(dān)負(fù)著保衛(wèi)、發(fā)展蘇維埃政權(quán)和土地革命果實(shí)的戰(zhàn)斗任務(wù)。

閩西紅軍的成長(zhǎng)模式主要有以下兩個(gè)方面特點(diǎn):

首先,注重思想建設(shè)和軍事訓(xùn)練。閩西蘇區(qū)的地方武裝,先后組建成5個(gè)軍,4個(gè)獨(dú)立師,2個(gè)獨(dú)立團(tuán),這些地方武裝在創(chuàng)建和鞏固蘇區(qū)斗爭(zhēng)中發(fā)揮了重要作用。其主要原因是部隊(duì)加強(qiáng)了政治思想建設(shè)和軍事訓(xùn)練。根據(jù)《古田會(huì)議決議》精神,在地方武裝的每個(gè)排或班建一個(gè)黨小組,定期召開黨的組織生活會(huì),黨員在組織生活會(huì)上互相對(duì)照遵守“三大紀(jì)律,八項(xiàng)注意”,執(zhí)行“三大任務(wù)”的情況,支部書記講授政治和報(bào)告形勢(shì),有時(shí)組織學(xué)習(xí)文化知識(shí),不斷提高戰(zhàn)士們的政治思想水平和文化水準(zhǔn)。

紅軍學(xué)校的軍事訓(xùn)練科目占課程的60%,所培養(yǎng)出來的學(xué)員回到部隊(duì)不僅能講述軍事技能技巧,還能示范軍事訓(xùn)練各個(gè)項(xiàng)目,成為部隊(duì)軍事訓(xùn)練的骨干,在戰(zhàn)場(chǎng)上能英勇作戰(zhàn)。

其次,開辦紅軍學(xué)校,培養(yǎng)軍政干部。為了適應(yīng)革命戰(zhàn)爭(zhēng)和地方紅軍的發(fā)展需要,建設(shè)一支強(qiáng)大的地方紅軍,培養(yǎng)造就大批軍事政治干部就成為一項(xiàng)重要而緊迫的任務(wù)。從1930年初開始到1932年,創(chuàng)辦了閩西紅軍學(xué)校,后改名為福建紅軍學(xué)校,1930年底改稱為彭?xiàng)钴娦5谌中!?932年初,中央看護(hù)學(xué)校在長(zhǎng)汀開辦。6月,中央無線電學(xué)校、紅色醫(yī)務(wù)學(xué)校在長(zhǎng)汀開辦,為紅軍輸送了一大批專業(yè)技術(shù)人員,并在紅軍中發(fā)揮了骨干作用。

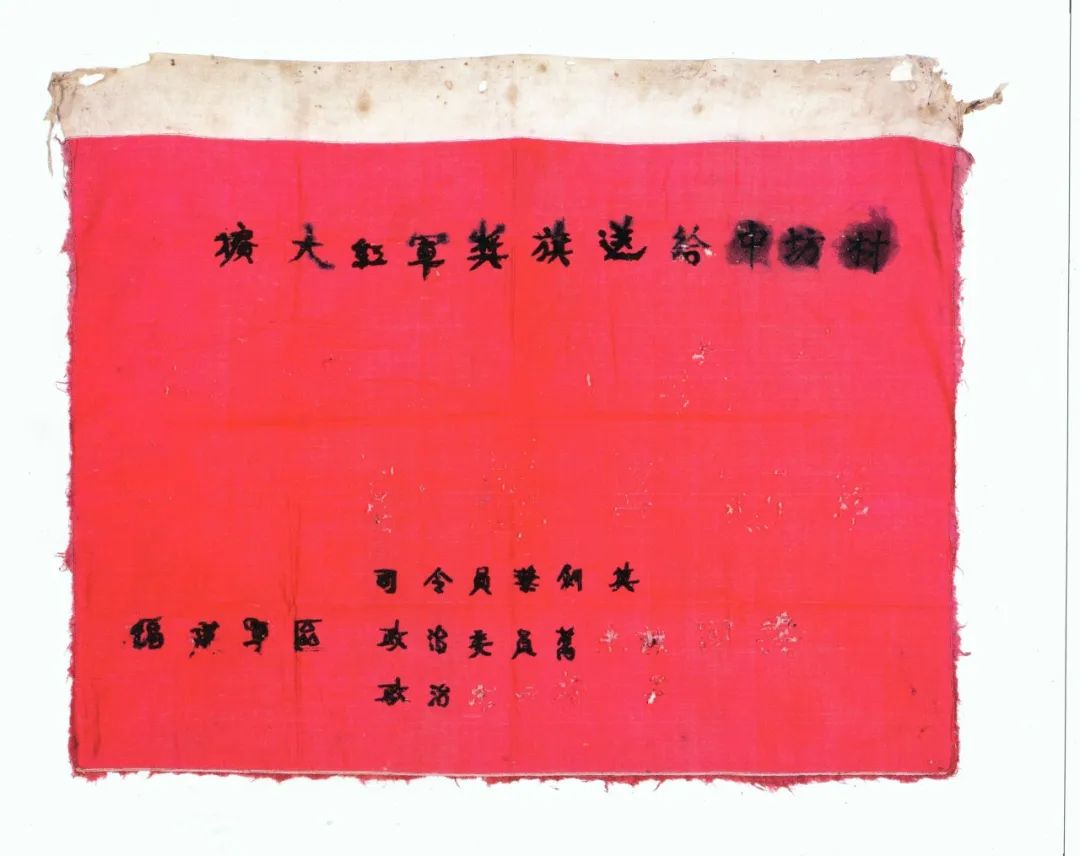

福建軍區(qū)獎(jiǎng)給長(zhǎng)汀縣河田鎮(zhèn)中坊村擴(kuò)紅獎(jiǎng)旗。?張鴻祥提供。

來源:龍巖發(fā)布