2024-12-23 10:47 來源:昭通新聞網(wǎng)

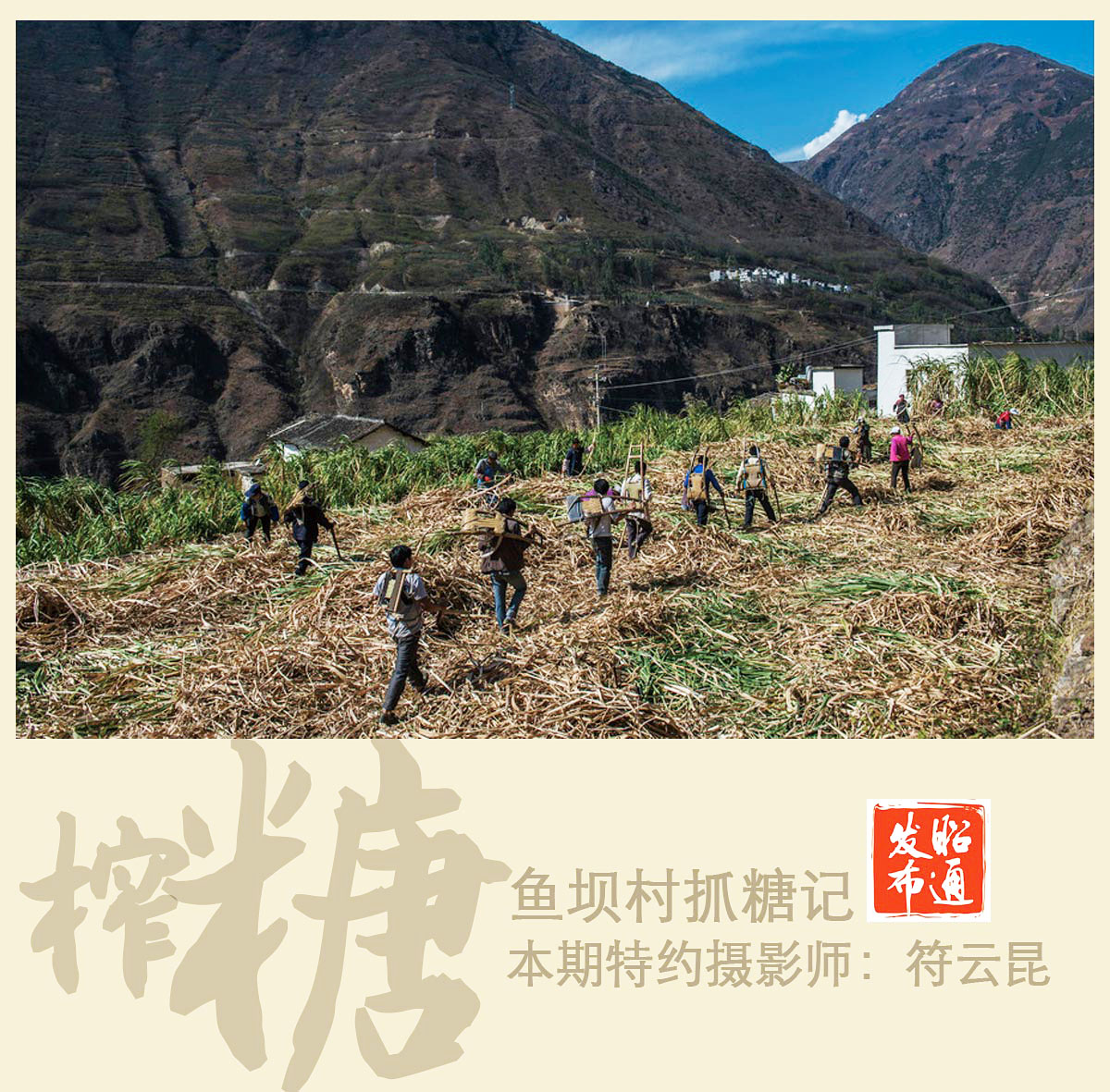

寒冬歲末的金沙江邊,魁梧的山體袒露著堅挺的胸膛,沒有多余的樹木遮體,汁甜葉翠的甘蔗林像箭一樣插進山體的每一寸肌膚,捍衛(wèi)著兩百年來與之廝守的沃土,重復著一段段向上生長又毅然倒下后苦盡甘來的似水流年。

站在山上眺望,一部分甘蔗林直挺挺地站在風中抖動著衣帶,執(zhí)意要掀起一層綠浪;一部分甘蔗林已被割斷最后的體面,等待來年春天接續(xù)重生。無論它們以何種姿勢出現(xiàn)在世人眼前,終究都會經(jīng)歷被壓榨、澄清、加熱、蒸發(fā)的過程,最后化身為小碗紅糖,去誘惑這人間。

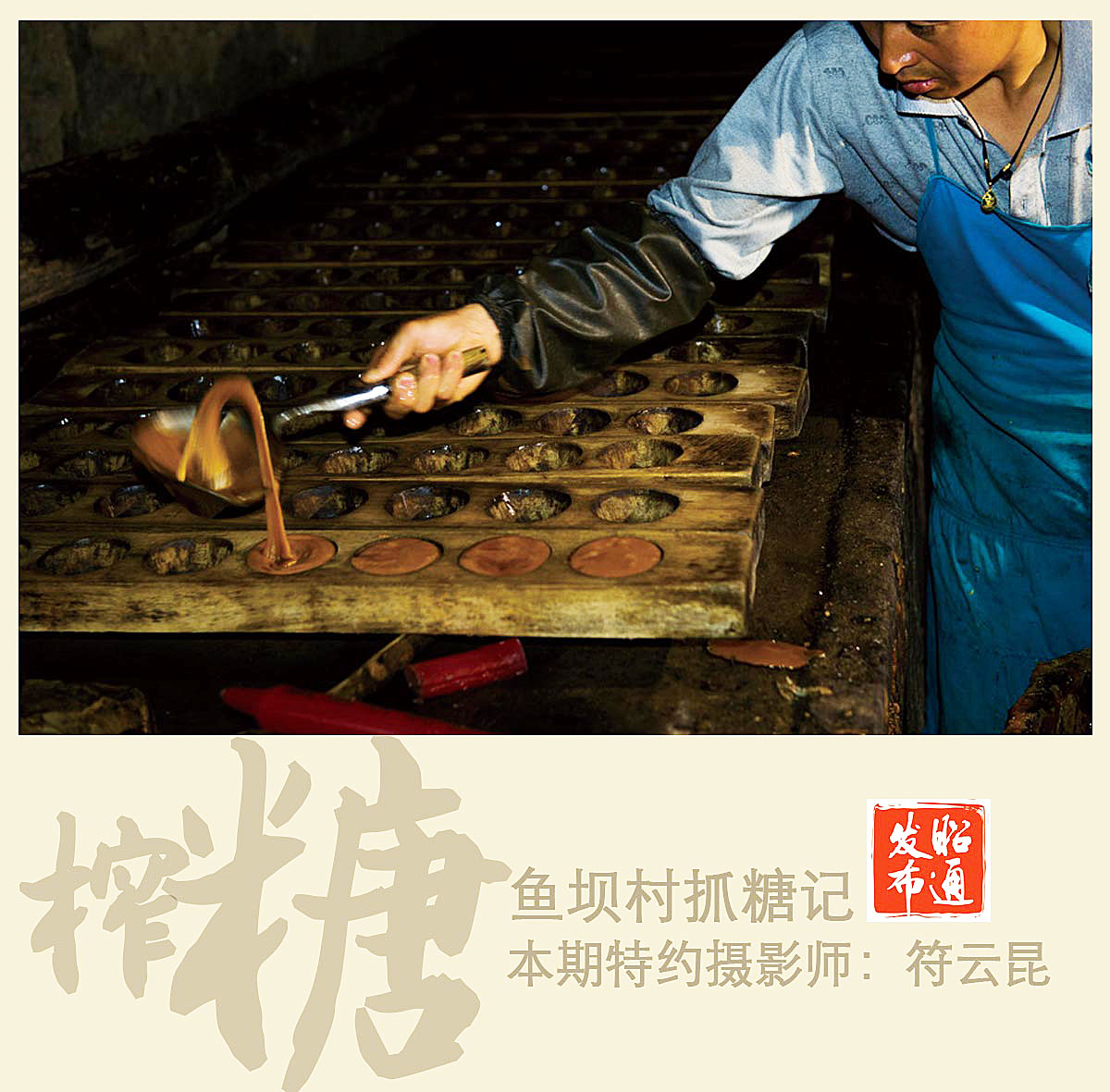

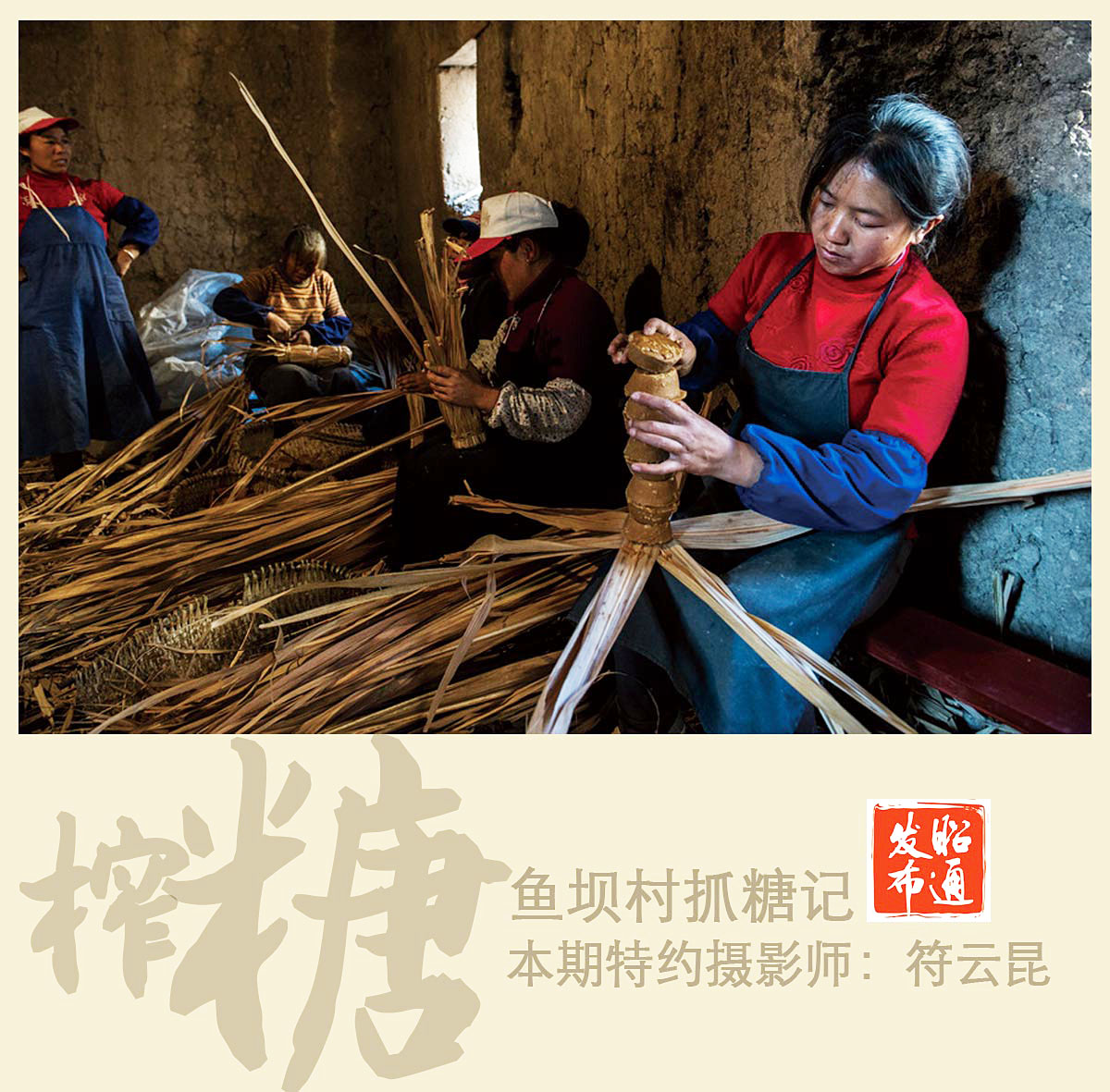

已有兩百年甘蔗種植歷史的巧家,于清朝乾隆年間引進種植,土制“碗碗糖”歷史上曾作為皇室貢品。巧家金沙江沿岸屬于干熱河谷地區(qū),陽光充足,甘蔗種植區(qū)域內(nèi)均為白沙土,在全國甘蔗種植范圍內(nèi),其土質(zhì)和氣候最為獨特,使得這里的甘蔗有極高的含糖量,加之土法熬制的手工技藝,使得小碗紅糖保留了甘蔗的營養(yǎng),香氣濃郁、味道甘醇。

白鶴灘街道是巧家小碗紅糖的主產(chǎn)區(qū),其中魚壩村是主產(chǎn)區(qū)中的核心區(qū),它是白鶴灘街道的一個行政村,全村經(jīng)濟作物以甘蔗為主、蠶桑為輔。魚壩村距離巧家縣城22公里,西面是金沙江,最高海拔1444米,最低海拔825米,年平均氣溫23.5攝氏度。此處水源充沛,種植的甘蔗被海拔4042米的大藥山流淌下來的山泉水自然澆灌,每一噸甘蔗的榨糖量要比其他地方的多近20斤。

如果說巧家的“甜”,是得益于大自然的饋贈,那巧家的“巧”,則來自于聰慧的巧家人民對生活獨有的探索和創(chuàng)造,抓水冰糖這一生活場景,便是巧舉之一。

走進魚壩村,連空氣都是甜的。眼下正逢白鶴灘街道在魚壩村開展駐村團建活動,街道15個村(社區(qū))分別派了代表參加,魚壩村黨總支書記陳和貴正要帶大家參觀糖房。

在陳書記的指引下,我們朝著回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)青年支榮有家走去。不遠處傳來榨汁機隆隆作響的聲音,空氣的甜度愈發(fā)濃郁了。清香的甜味撲鼻而來,甘蔗屑像雪花一樣在空中飛舞。一根根甘蔗緩緩被吞進榨汁機,汁水流進特制的水池通過管道傳送進作坊,被榨干的甘蔗渣隨之被吐出。到達作坊需踩過厚厚的甘蔗渣,我有些不敢下腳,生怕踩臟了它們。小心翼翼地踩下去,整個人都快飛起來了,厚厚的甘蔗渣松軟Q彈,清香的甜味能從腳趾躥到頭頂,整個人被包裹在清甜的空氣里,人世間的美好瞬間襲來,來不及躲閃就已深深地陷進去了。

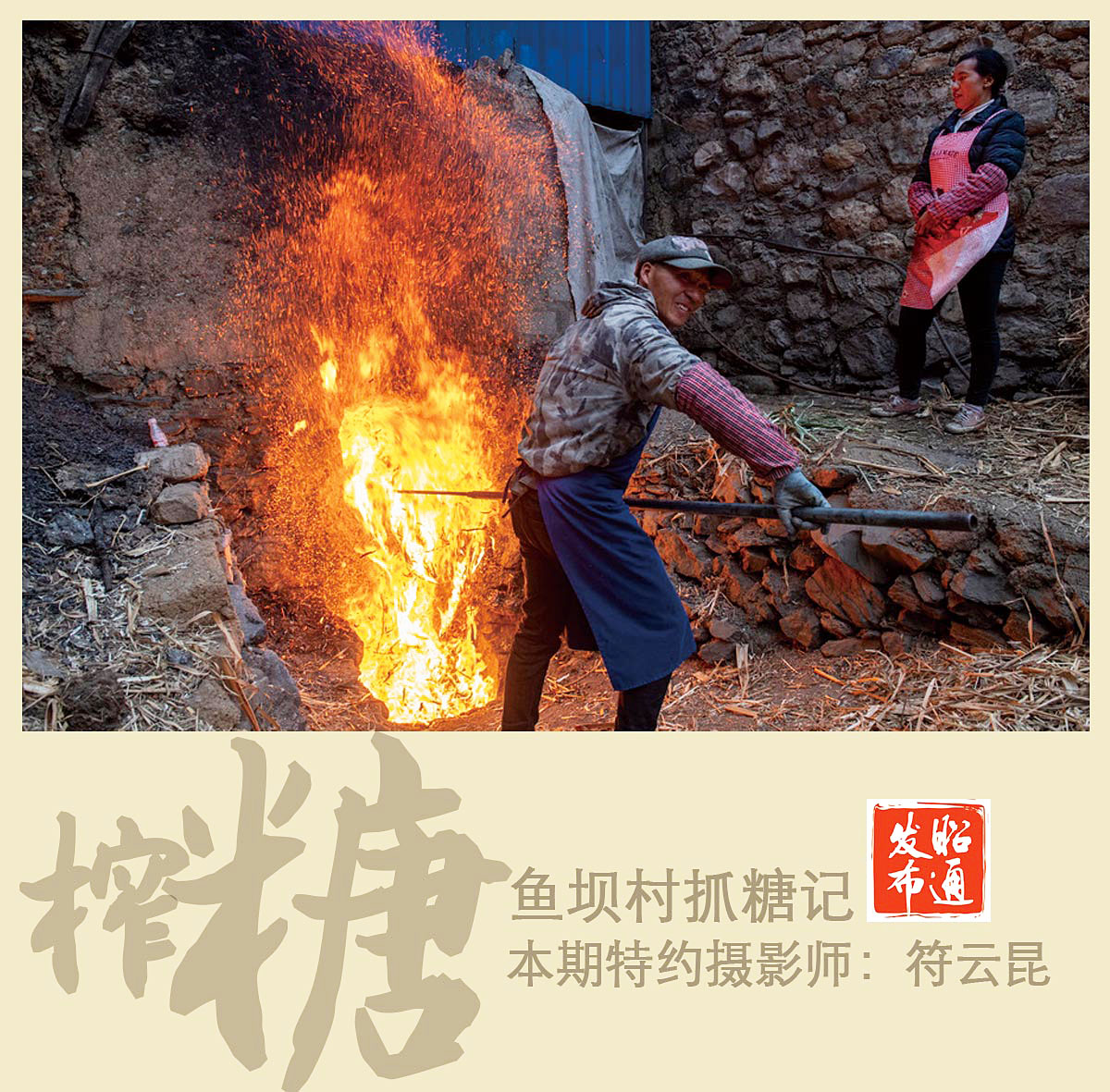

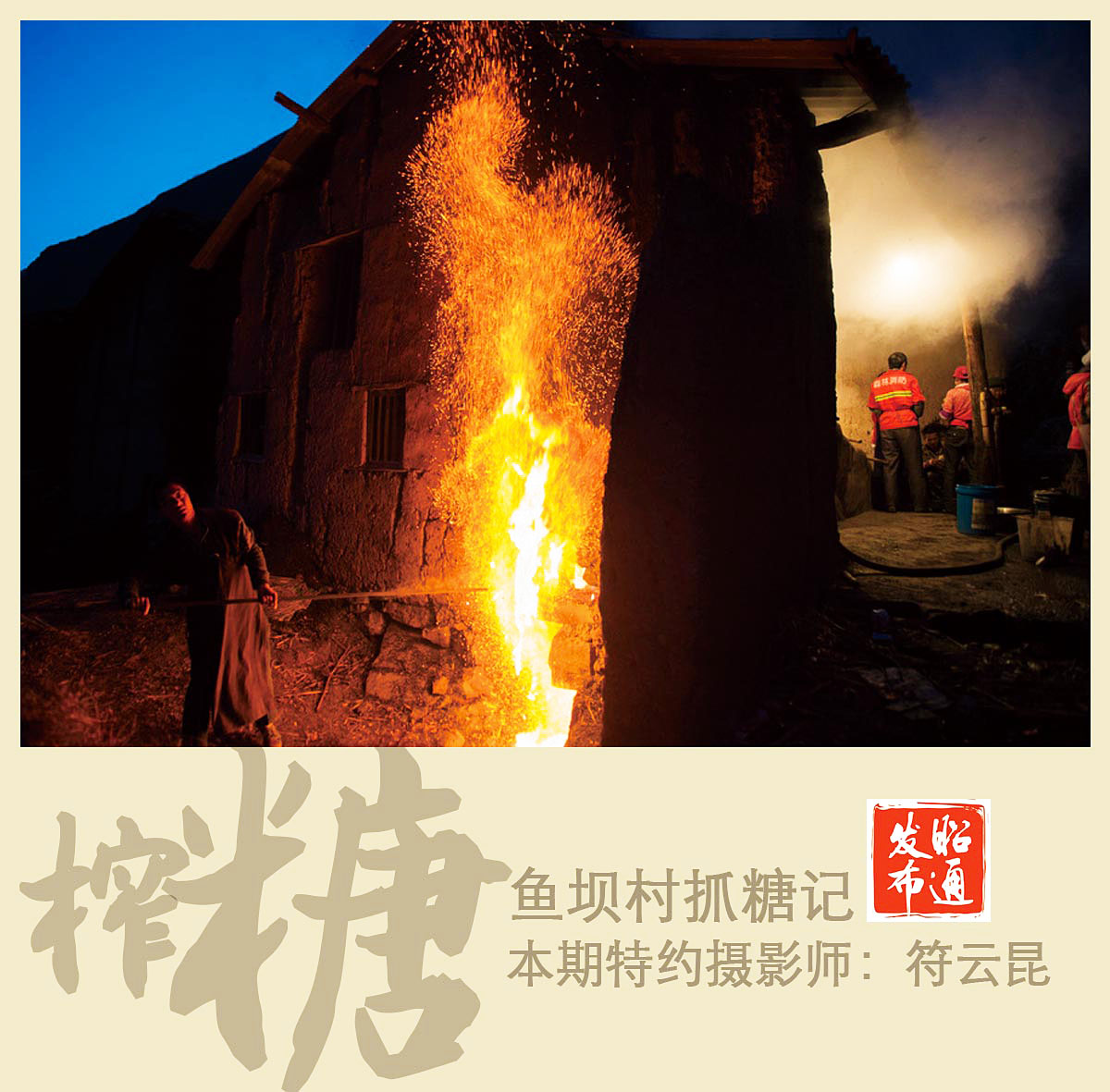

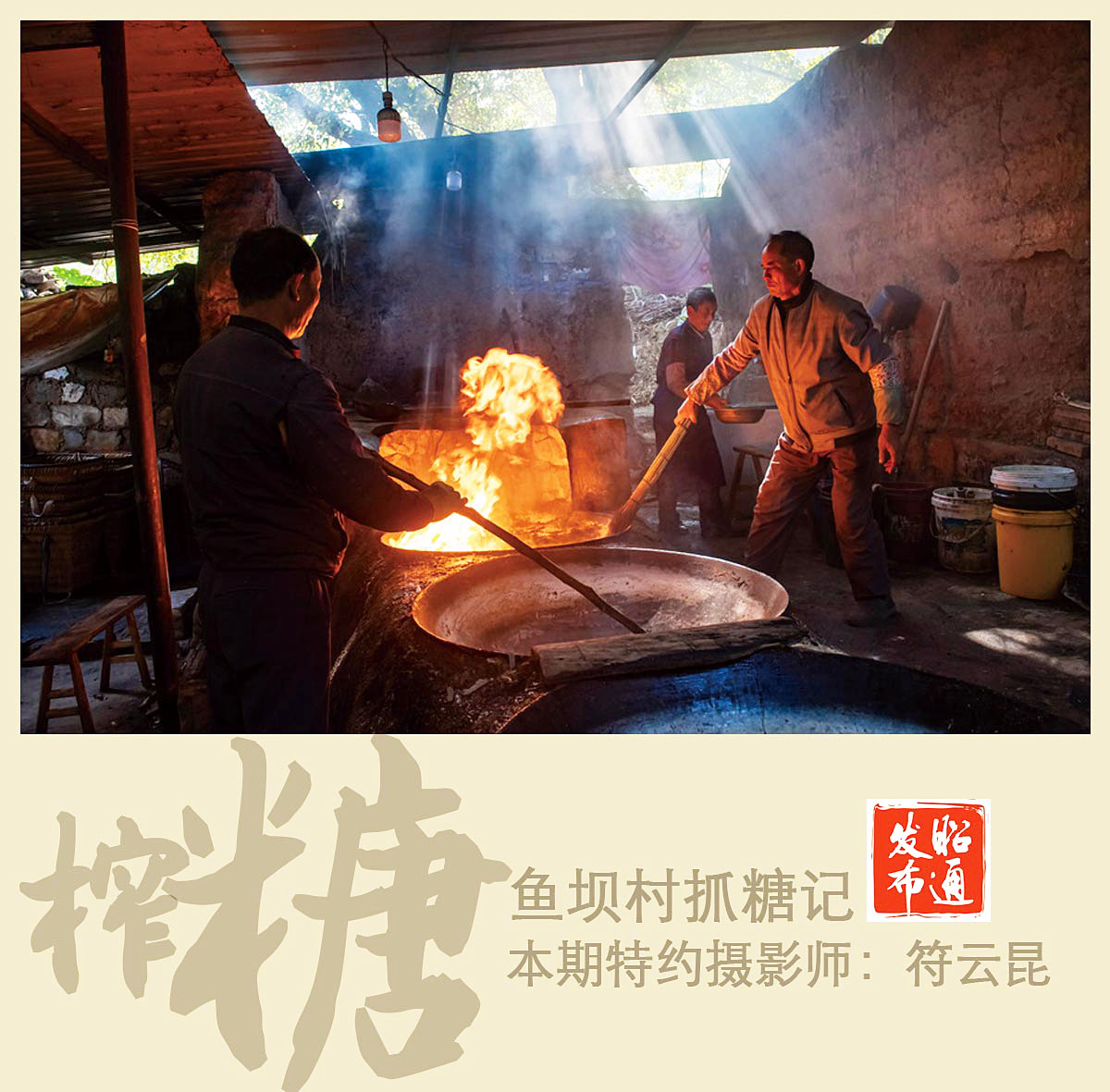

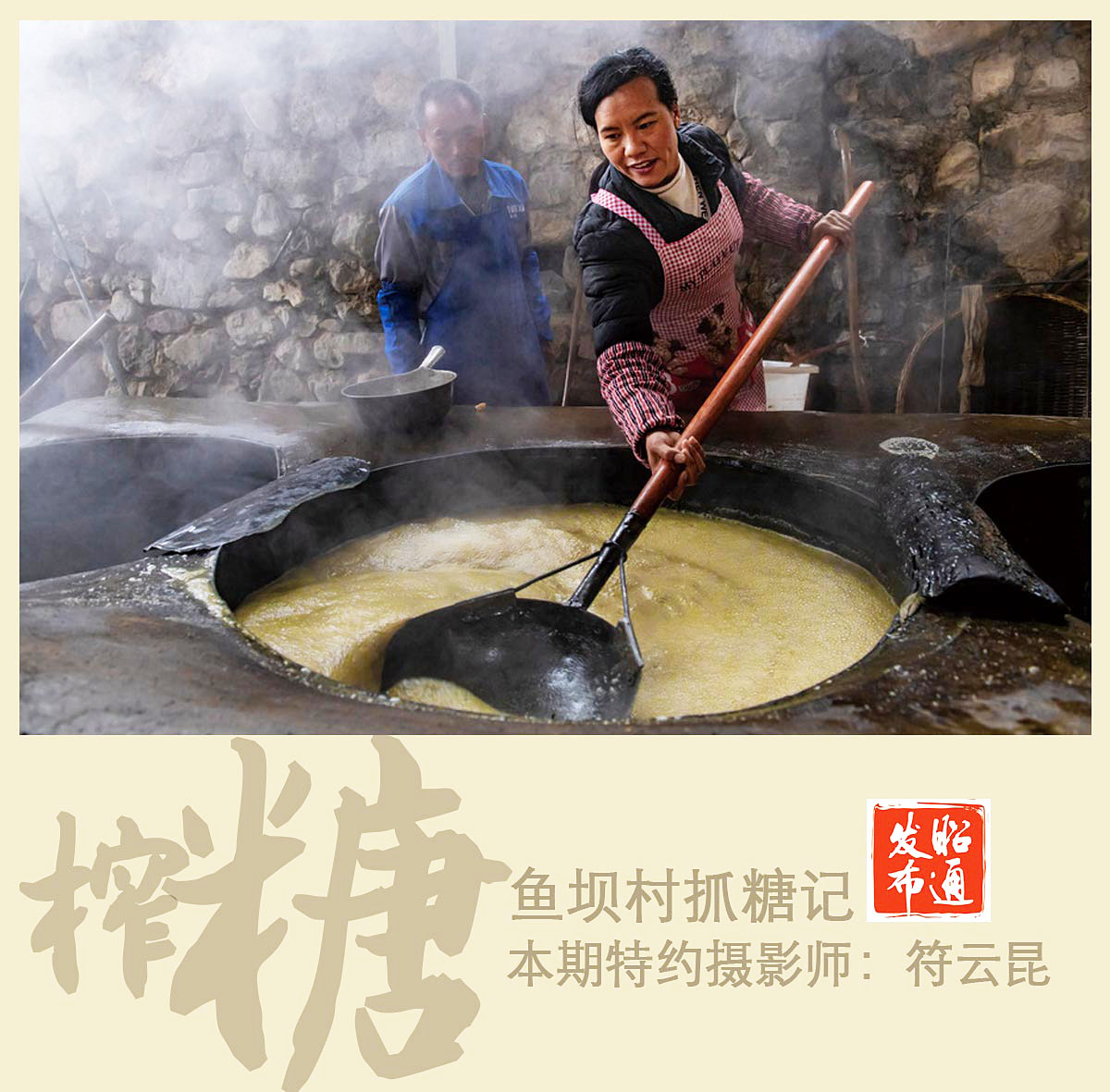

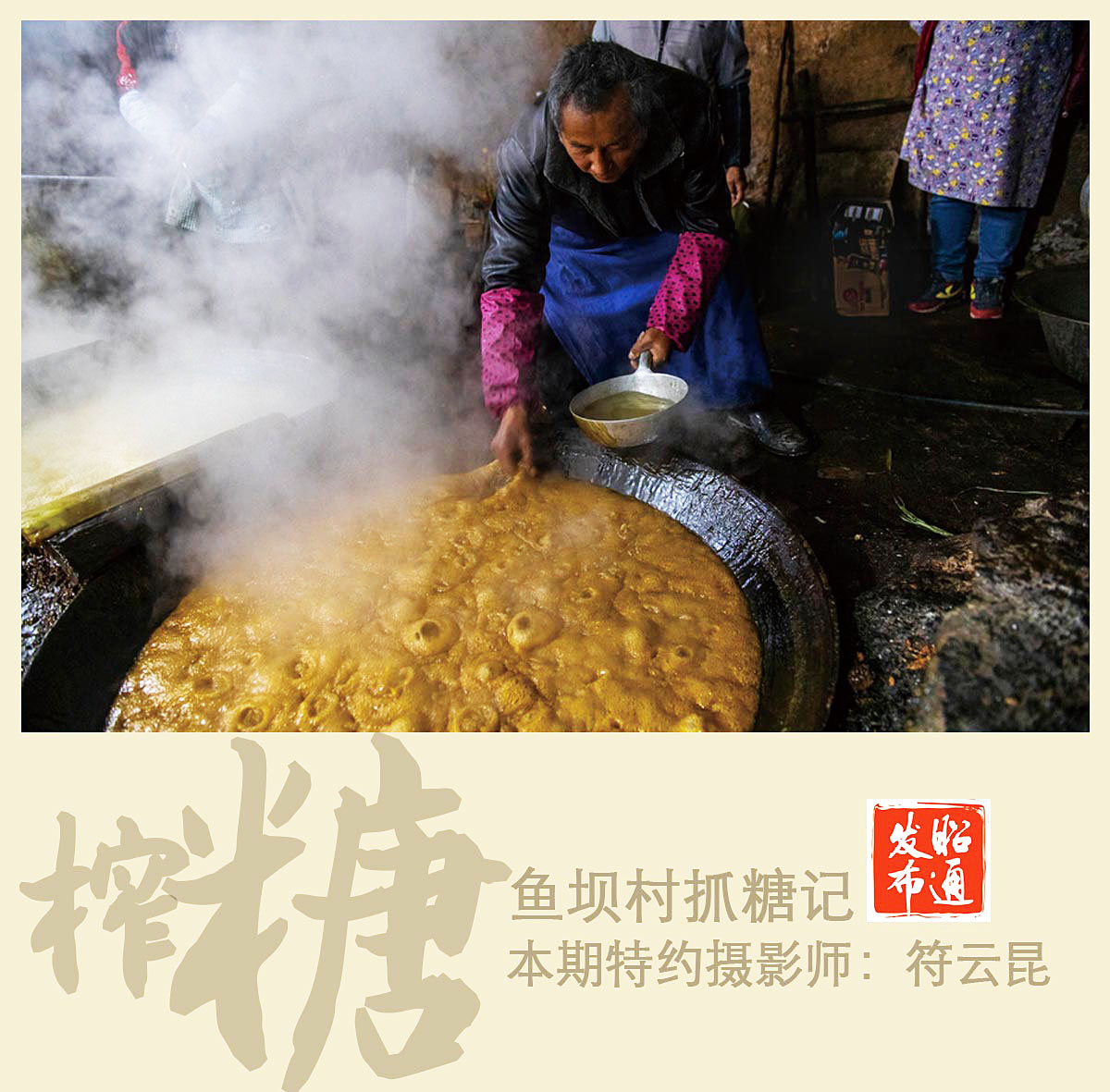

回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)青年支榮有建的是一個傳統(tǒng)作坊,榨糖用的火口外置在墻體上,柴火燒得極旺,足以讓5口大鍋里的糖汁任意翻江倒海,兩三個觀察火候的老師傅正用大勺不斷攪拌著糖汁,糖汁不能太稀,否則糖太嫩,色澤不鮮,糖不甜;熬制時間也不能太長,否則糖的顏色暗黑,回味不夠。

“可以抓糖了!動作要快,姿勢要帥哦!”其中一個師傅大聲喊道。抓水冰糖,是勤勞、智慧的巧家人民在長期的榨糖勞作中創(chuàng)造出來的一種吃糖法,先將手心手背在冷水里打濕,迅速伸進沸騰的糖鍋里撈起一把糖汁,連手帶糖迅速放回冷水里,一坨又糯又軟又香又甜的水冰糖便凝結(jié)而成。

抓水冰糖是需要勇氣的,沸騰的糖汁溫度在125攝氏度左右。“看我的!”“我也來抓一個!”“誰怕誰!”圍觀的男同事們擼起袖子躍躍欲試,對著沸騰的糖鍋宣戰(zhàn)。只見他們一個個上一秒氣勢挺拔無所畏懼,下一秒彎腰蜷縮怛然失色,害怕到接二連三地發(fā)出“哦哦哦,呀呀呀”燙手的聲音,還有人臨陣脫逃。

人群里傳來溫柔的女聲:“我來試試。”巧家縣紅十字會在白鶴灘街道龍灣社區(qū)駐村的女同志謝治群悠悠地說道。在一群被嚇壞了膽的男同事面前,她不動聲色地完成了抓糖動作,獲得了在場一陣掌聲和歡呼聲。

在充滿歡聲笑語、熱氣騰騰的糖房里,我仿佛看到了綿延久遠的百年榨糖時光,那是一段讓我肅然起敬又心往神馳的時光。它告訴我,不論是經(jīng)歷過赤貧如洗、艱難苦恨的歲月,還是享受著五福臨門、喜樂祥和的當下,人們都不曾放下過“苦中作甜、甜不忘苦”的執(zhí)念,在追逐幸福生活的道路上,勇敢地抓在手心里的,它一定是甜的。

昭通市融媒體中心記者:馬燕

校對:胡遠松