2025-04-03 15:01 來源:央視新聞客戶端

在自然界中,大多數(shù)動物需要“父母雙方”才能繁衍后代,但有一種蛇卻是個“例外”——它就是鉤盲蛇。全球所有的鉤盲蛇都是雌性,無需交配就能獨自生下后代。日前,中國科學(xué)院成都生物研究所研究團隊首次破譯了鉤盲蛇的基因組,揭開了這場進化奇跡的奧秘,這一研究成果今天(3日)在國際期刊《科學(xué)進展》上發(fā)表。

這種體長僅十幾厘米、形似蚯蚓的小蛇,就是鉤盲蛇,是世界上已知最小的蛇類之一,由于常通過花盆土壤被無意中傳播,因此也稱為“花盆蛇”。這種特有的傳播方式也使其在全球范圍內(nèi)形成了廣泛的分布格局。

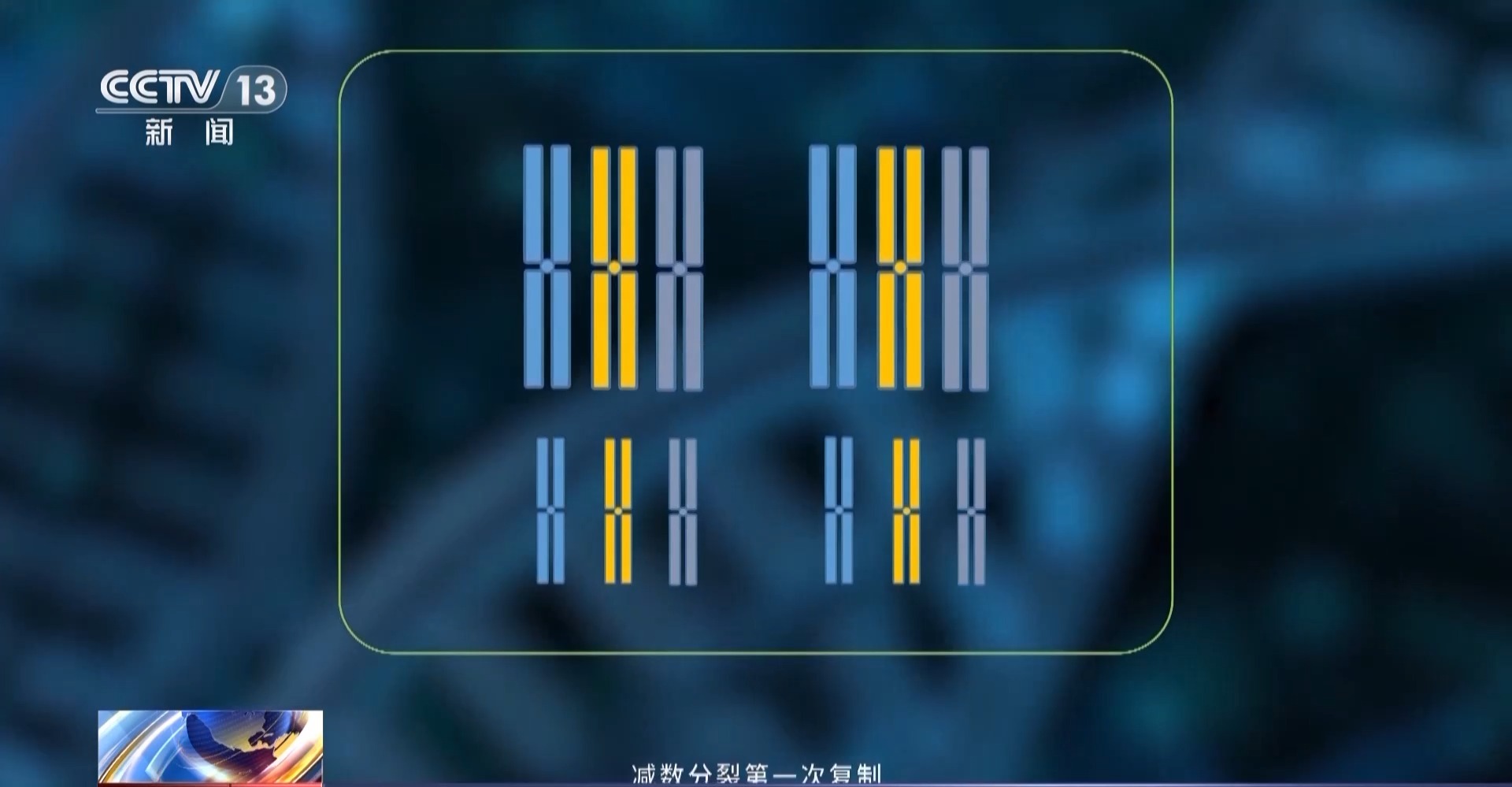

鉤盲蛇有一門“絕技”叫作孤雌生殖,即全球所有的鉤盲蛇都是雌性,無需交配就能獨自生下后代。更特別的是,普通動物通常只有兩套染色體,而鉤盲蛇卻有三套完整的染色體。

中國科學(xué)院成都生物研究所研究員 李家堂:我們發(fā)現(xiàn)鉤盲蛇的基因組在演化過程中經(jīng)歷了顯著的染色體數(shù)目變化,鉤盲蛇的祖先基因組在大約4100萬年前經(jīng)歷了一次快速的物種形成事件,導(dǎo)致了染色體融合的發(fā)生。

專家表示,這種特殊的染色體組成可能是鉤盲蛇孤雌生殖能力的重要基礎(chǔ)。 傳統(tǒng)觀點認為,孤雌繁殖物種基因組的有害突變,無法通過兩性繁殖過程被發(fā)現(xiàn)和清除,最終可能導(dǎo)致物種滅絕。

然而,鉤盲蛇似乎找到了避免滅絕的“法寶”。此次研究發(fā)現(xiàn),鉤盲蛇三套染色體間存在天然兼容性,避免了多套基因“打架”。此外,在鉤盲蛇的卵巢細胞中,高度表達著各種DNA修復(fù)酶,這些“基因補丁大師”能夠及時修補傳代過程中DNA的損傷和復(fù)制錯誤,使其后代基因組得以保持健康穩(wěn)定,不會因長期無性繁殖逐漸“劣化”而被淘汰出局。

該研究成果打破了關(guān)于“孤雌生殖動物面臨進化困境”的傳統(tǒng)認知,有助于理解動物多樣化生殖方式的起源,為探索其他類群的染色體演化歷史和物種多樣性保護提供了新思路。

來源:央視新聞客戶端