2021-05-20 09:34 來源:昭通新聞網(wǎng)

中華人民共和國成立前,普洱邊疆民族地區(qū)社會矛盾錯綜復雜,民族之間疑忌不團結,各少數(shù)民族與漢族之間存在著嚴重的隔閡。1950年3月思普區(qū)全境解放后,思普地方黨組織積極貫徹中國共產(chǎn)黨的民族政策,民族平等、團結政策的光輝照耀到滇西南這片土地上。

解放前,以陳祖武、楊正元、羅有禎等人為代表的中共地下黨員在思普區(qū)積極宣傳馬克思主義,傳播革命思想,鼓勵各族群眾為自由幸福而團結奮斗。1946年6月,為重建被國民黨反動派徹底破壞達10余年之久的思普地區(qū)中共黨組織,根據(jù)省工委的部署,滇南工委派齊亮到墨江發(fā)展黨員并成立了墨江中學黨支部。為適應思普區(qū)形勢發(fā)展的需要,省工委決定成立中共思普特別支部,由省工委直接領導,負責領導思普區(qū)的革命工作,陳盛年擔任特支書記,并成立了由陳盛年兼任支部書記的磨黑黨支部。同年8月,省工委決定,墨江地下黨組織接受思普特支領導。

“1949年7月1日,中國共產(chǎn)黨思普地區(qū)委員會正式成立。1950年3月,中共云南省委批準撤銷中共思普地委,成立中共寧洱地委,寧洱地委轄寧洱、思茅、六順、墨江、景東、景谷、鎮(zhèn)沅、江城、瀾滄、寧江、車里、佛海、南嶠、鎮(zhèn)越、滄源、雙江、緬寧17個縣委。”普洱民族團結研究所副所長吳卓嶧介紹。

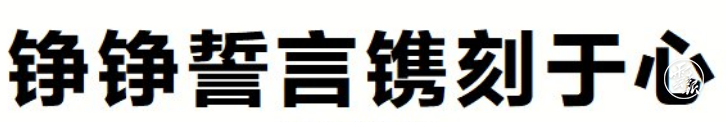

普洱區(qū)第一屆兄弟民族代表會議全體代表留影(寧洱縣檔案館館藏)

1950年8月,黨中央從實現(xiàn)民族團結、消除民族隔閡、鞏固邊疆穩(wěn)定的戰(zhàn)略高度出發(fā),決定從全國各地的兄弟民族中選派代表,到北京參加新中國成立一周年國慶盛典。對此,省委和地委將其作為貫徹執(zhí)行黨的民族團結政策的一項重要工作任務,選派地委委員、統(tǒng)戰(zhàn)部部長昌恩澤、瀾滄縣竹塘區(qū)區(qū)長龔國清、民委主任李曉村等一批熟悉當?shù)孛褡辶曀住⑸朴诤兔褡迦罕姶蚪坏赖狞h政干部冒著生命危險,到車里、佛海、南嶠、瀾滄(當時包括西盟、孟連)、寧江、滄源等邊疆民族地區(qū),挨家挨戶上門開展宣傳動員工作,不達同心,誓不罷休。

當年,黨政干部們排除萬難,動員了35名民族代表,并安排了8名隨行人員共43人,組成普洱區(qū)赴京觀禮代表團,走出邊疆,到北京參加中華人民共和國成立一周年的國慶盛典。

10月1日一大早,代表們就被安排到天安門城樓的左邊觀禮臺上進行觀禮。當工人、農(nóng)民、學生隊伍一隊接著一隊,“毛主席萬歲”的呼聲此起彼伏時,在場的代表們都深感震撼。“在北京,代表們4次見到毛主席,毛主席還給每一位代表贈送了呢料制服、襯衣、皮鞋、襪子、毛巾、牙刷、口杯等物品。10月28日,大家聯(lián)名寫信感謝毛主席后,才依依不舍地離開了北京。”寧洱縣史志辦張興政說道。

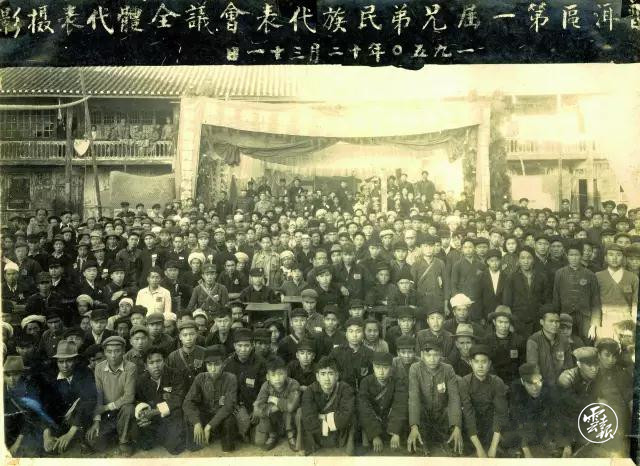

1951年1月剽牛盟誓(普洱市檔案館館藏)

寧洱地委得知赴京觀禮團的代表即將返回寧洱的消息后,便組織各個民族選出代表,在當時的普洱專區(qū)所在地寧洱縣城召開了普洱區(qū)第一屆兄弟民族代表大會,來自全區(qū)的26個兄弟民族(含支系)代表及地方黨政軍領導代表共300余人參加了會議。在12月31日的討論會中,有代表提出,要讓子孫后代都知道這是一次各兄弟民族團結發(fā)展的大會,如此隆重的大會應該進行剽牛、喝咒水盟誓,把誓言莊嚴地刻在石碑上,永遠銘記流傳。這個提議得到了大家的一致同意。

張鈞在盟誓大會上講話

1951年元旦,在普洱(1951年1月1日寧洱縣改稱普洱縣)紅場召開了千人大會,舉行了隆重的剽牛、喝咒水儀式,地委書記張鈞帶領大家莊嚴地進行宣誓:“我們26個民族的代表,代表全普洱區(qū)各族同胞,慎重地于此舉行了剽牛,喝了咒水。從此我們一心一德,團結到底,在中國共產(chǎn)黨的領導下,誓為建設平等自由幸福的大家庭而奮斗!此誓。”隨后,48位各民族代表和黨政軍領導分別用傣文、拉祜拼音文和漢文簽下了自己的名字。至此,在普洱大地上矗立起了滇南地區(qū)乃至全國第一塊、象征各族人民大團結的歷史豐碑——普洱民族團結誓詞碑,各民族也從此堅定了跟黨走的信心。

盟誓立碑后,各縣代表以適合各自的民俗民情方式廣泛宣傳黨的民族政策,涌現(xiàn)出了一大批堅貞不屈、恪守誓言,用鮮血和生命捍衛(wèi)民族團結、捍衛(wèi)民族團結誓言的民族代表。如,寧死不屈的傈僳族代表李保、恪守誓言的佤族青年巖火龍、一生跟黨走的傣族代表召存信……他們的英雄事跡與日月爭輝,他們的精神火炬代代傳承。

普洱民族團結誓詞碑體現(xiàn)了普洱各民族交往交流交融,構筑共有精神家園的中華民族共同體意識;表達了一心一意跟黨走的堅如磐石的錚錚誓言;謀劃了各民族都是一家人、一家人都要過上好日子的美好愿景,是黨的民族政策和統(tǒng)一戰(zhàn)線政策在邊疆民族地區(qū)的成功案例。

“今年是民族團結誓詞碑建碑70周年。在中國共產(chǎn)黨的正確領導下,普洱各民族兄弟秉承和弘揚民族團結誓詞碑精神,用實際行動踐行‘一心一德跟黨走’的不朽誓言和同心永結的豪邁情懷。”寧洱縣民族團結研究所工作人員蘇梅激動地說。

實踐證明,普洱民族團結誓詞碑,是黨領導各民族群眾,貫徹和執(zhí)行正確民族政策,進行艱苦卓絕的新民主主義革命,并取得偉大勝利的標志;是各民族永遠感黨恩、聽黨話、跟黨走的不朽見證。它被譽為“新中國民族團結第一碑”“新中國民族工作第一碑”“人類民族史上唯一的豐碑”和“新中國最早開展民族團結創(chuàng)建活動的物證”。

如今,在普洱大地,民族群眾圍繞“建設平等自由幸福的大家庭”目標,在文化上兼收并蓄、在經(jīng)濟上相互依存、在情感上相互親近,開創(chuàng)多民族國家民族團結進步的新紀元,呈現(xiàn)出民族團結、宗教和順、邊疆安寧、社會和諧、文化繁榮、經(jīng)濟騰飛的和諧景象。

誓詞碑見證者方有富

民族團結精神代代相傳

70年前,方有富走出寧洱縣謙崗村螞蟥田村民小組,參加了思普大地上的那一場盛會,在普洱民族團結誓詞碑上莊重地簽下自己的名字,成為普洱民族團結誓詞碑建碑的見證者、參與者,同時也成為了普洱民族團結誓言的踐行者和普洱民族團結進步示范區(qū)建設的引領者。

方財兵講述父親方有富寫下的誓言

方有富10歲時,頗有遠見的父親把他送入謙崗學堂就讀,1949年7月,19歲的方有富遇到了影響他一生的人——民工團團長楊慧。方有富積極報名參加民工團,認真履行站崗放哨工作職責,楊慧十分看好這個年輕人,安排他負責學習文化識字班,既組織村民學習文化,又宣傳黨的方針政策,號召廣大人民群眾團結一致、同心同德跟著共產(chǎn)黨走。

同年11月,楊慧在景谷叛亂中不幸被捕,英勇就義。楊慧的革命精神深深鼓舞了方有富。1951年元旦,方有富出席了普洱區(qū)各民族首領和代表人士以及普洱區(qū)黨政軍領導人參加的第一屆兄弟民族代表大會,并于1951年元旦以哈尼族代表的身份堅定地在普洱民族團結誓詞碑上簽下了他的名字。

方有富老人參加寧洱縣政協(xié)會議留影

1963年11月,方有富退伍回鄉(xiāng)投入到家鄉(xiāng)的建設中。當時的螞蝗田,村舍都是茅草房,沒有電,不通公路,哈尼人還在原始落后的生產(chǎn)方式下過著艱難的日子。在方有富的帶領下,群眾辦起了燒瓦廠,家家戶戶蓋起了木制梁架結構的新瓦房。方有富還下決心建設謙崗水電站,發(fā)電供全村使用,改變?nèi)罕姷纳顥l件。在方有富的努力下,1974年,水流湍急的謙崗河上建起了一座28千瓦的小水電站,深山螞蝗田的村舍間從此亮起了燈光,謙崗村群眾第一次用上了電燈。1999年,方有富年近七十,沒有通往外界的公路一直是他的一個心結。為了把進入寨子最后一段路修通,方有富一邊組織群眾修路,一邊專門找相關部門匯報,縣交通局到實地考察后,立項8萬元,公路終于修進了螞蟥田寨子。

碑上簽名的五位代表左起:方有富、李萬學、馬朝珍、肖子生、羅恒富

“小時候,父親常常和我們講述誓詞碑的故事。他說,我們必須團結奮進,要將‘建設平等、自由、幸福的大家庭而奮斗’的誓詞碑精神傳承下去。如今我從父親手中接過了民族團結誓詞碑義務講解工作的接力棒,決心承擔起這份重任,也要繼續(xù)發(fā)揚父親為群眾辦實事的精神,帶領村民共同發(fā)展和進步。”方有富的兒子方財兵堅定地說。

民族觀禮團成員肖子生

登上天安門城樓的阿瓦人

1950年6月,瀾滄縣民族事務委員會的李曉村按普洱地委的電報通知趕到滄源巖帥,請巖帥頭人參觀國慶一周年慶典。可頭人們顧慮重重。經(jīng)商量,李曉村帶領田子富、趙三寶、田子明、趙正興、魏文成和肖子生6人代表滄源方面前去。其中,除魏文成外,其余5人都是20歲左右的佤族頭人子弟。他們既代表了頭人又代表了群眾。

10月1日上午,西南民族觀禮團和全國各地的代表一起登上觀禮臺。廣場上站滿了排列整齊的解放軍隊伍和北京及其他地方參加慶典的隊伍。當毛主席和中央其他領導人走上天安門城樓時,廣場上歡騰起來,軍樂聲、掌聲、鼓聲、歡呼聲交織響亮,毛主席站在城樓上,向大家頻頻揮手致意。“毛主席萬歲!共產(chǎn)黨萬歲!中華人民共和國萬歲!”呼聲響徹云霄。

慷慨激昂的場面看了讓人振奮。肖子生回憶,當時思緒萬千,心中千言萬語:“我們的祖國真?zhèn)ゴ螅覀兊能婈犝嫱洹薄拔倚ぷ由堑谝粋€到北京,第一個參加國慶盛典,第一個見到毛主席,第一個坐上汽車、火車、輪船、飛機的阿佤人,還有同胞同鄉(xiāng)田子富、趙正興、魏文成和西盟的巖火龍、拉勐等同胞,我們都是千人萬人中的第一個,是世界上最幸福的人。”

肖子生回憶起當時的情景時說:“當毛主席同我握手的時候,我感到他的手很大,很溫暖,看到他老人家慈祥的面容,真是舍不得放開手。”回到普洱縣城后,肖子生積極參與了民族團結誓詞碑創(chuàng)建儀式,作為佤族代表宣讀并講解了赴京國慶觀禮團的報告。在佤族“剽牛”、喝咒水儀式后,為了上碑,各族代表爭先恐后地在紅布上簽下自己的名字,肖子生不僅簽了名,還幫助不識字的代表簽名……

時隔幾十年,當時嚴肅而熱烈的場面依然常常出現(xiàn)在肖子生的眼前,回蕩在他的心中。

在普洱市民族團結誓詞園內(nèi),每天都能看到一批批參觀者瞻仰民族團結誓詞碑,跟著講解員重讀和聆聽碑上鐫刻著那跨越時空、激動人心的誓言。

在黨史學習教育中,普洱市注重發(fā)揮民族團結誓詞碑等紅色資源的教育引導功能,采取主題黨日、專題黨課、現(xiàn)場教學等形式開展“傳承紅色基因”“紅色故事大家講”等系列活動,講好中國共產(chǎn)黨領導邊疆各族人民爭取解放、共同繁榮、走向復興和中國特色社會主義制度顯著優(yōu)勢在普洱生動實踐的故事,不斷鑄牢中華民族共同體意識。

日常教育彰顯民族團結精神。創(chuàng)新示范教育載體,在青少年學生中常態(tài)化開展“踐行民族團結誓詞碑精神”“清明祭英烈”“傳承紅色記憶”“童心向黨”系列活動;各級各部門把重溫民族團結誓詞納入主題黨日“規(guī)定動作”,創(chuàng)新“黨建+民族團結+N”“民族團結+志愿者服務”“樓棟黨建聯(lián)盟單位集體活動”等教育模式,將學習民族團結誓詞碑精神與黨建、為群眾辦實事、愛國主義教育等結合起來,以實際行動踐行初心使命,引導各族群眾牢固樹立“三個離不開”思想,讓民族團結進步意識深入人心。

文藝作品演繹民族團結精神。圍繞普洱民族團結誓詞碑先后拍攝創(chuàng)作了大型歷史文獻紀錄片《民族團結誓言》、電影《誓言》、微電影《誓詞碑上的往事》、花燈劇《盟誓》、音樂劇《阿佤人民再唱新歌》、報告劇《賓弄賽嗨》等一批文藝作品,進行廣泛刊播、展演,弘揚民族團結精神,傳播民族團結當代價值和時代意義。

現(xiàn)場培訓筑牢民族團結精神。充分發(fā)揮首批全國民族團結進步教育基地示范作用,面向全國各地黨員群眾開展民族團結教育培訓;依托普洱民族團結進步干部教育學院,開展民族團結進步教育、紅色教育、黨史教育,大力培養(yǎng)少數(shù)民族干部。采取“火塘夜校”“革命后代現(xiàn)身講”等形式,組織黨員群眾聆聽思普革命故事、民族團結誓詞碑故事等紅色故事,了解光輝歷程,緬懷革命先輩。

紅色旅游傳承民族團結精神。以普洱民族團結誓詞碑為核心,串聯(lián)起磨黑中學、楊正元故居等愛國主義教育基地資源,打造紅色旅游線路,實施好紅色村組織振興和建設紅色美麗村莊試點工作,把紅色美麗村莊打造成集紅色文化、黨性教育為一體的黨員教育培訓基地,讓廣大黨員群眾在行走中追憶先輩、珍惜當下、激發(fā)斗志、暢想未來。

日前,普洱市思茅區(qū)推動“一把手”走進直播間接受問政和現(xiàn)場解答,推進民生工程問題及時有效解決。目前已處理民生問題42件。這是今年以來普洱市組織開展黨史學習教育“我為群眾辦實事”實踐活動的縮影。

以實際行動向建黨100周年獻禮,普洱市多形式開展黨史學習教育,廣泛開展“我為群眾辦實事”實踐活動。明確每個領導班子和每名領導干部,年內(nèi)圍繞10件民生實事,至少為民解難題、辦實事2件,普通黨員至少參與1次志愿服務,為民辦1件實事好事。普洱市委常委班子和成員帶頭開列“民生實事計劃”。截至目前,收集民生實事計劃709件,其中,市委常委班子14件,領導班子成員(個人)“為民辦事清單”1238件,黨員(個人)“為民辦事清單”4174件。

推動黨史學習教育深入基層、深入群眾、深入人心,把學習成果轉化為為民辦實事的內(nèi)生動力。普洱市用好“六個課堂”和一批載體,扎(實)抓實專題學習。突出縣處級以上領導干部、普通黨員、青少年3個群體,圍繞4本制定教材和其他重要參考資料,推動專題學習學深悟透。確保專題宣講全面覆蓋,共開展各類宣講1600余場次。同時,積極開展專題培訓、專題黨課等多種形式的學習教育活動。

目前,利用思普革命老區(qū)紀念園、普洱民族團結園、磨黑中學等愛國主義教育基地,楊正元故居等紅色資源,組織黨員干部開展現(xiàn)場教學500余場次。圍繞“永遠跟黨走”“傳承紅色基因”“學習先進典型”“紅色故事大家講”等主題,組織開展“緬懷革命先烈、傳承紅色基因”主題活動1500余(場)次。結合普洱少數(shù)民族文化,積極開展雙語黨史學習宣傳教育。

夜幕降臨,火光融融。圍坐在火塘邊,既講解政策又拉家常,既講紅色故事又學習黨史。在普洱的村村寨寨,“火塘夜校”隨處可見。

“革命先烈的紅色故事,深深觸動著我這顆熱血沸騰的心,更加堅定了我對黨的信念,作為年輕的黨員,要擔負起社會責任,磨煉自己的意志,在為民辦實事中不斷為青春增添信仰、奮斗、素質‘底色’。”這些天,孟連縣委組織部黨史學習教育“紅色故事大家講”開講,“火塘夜校”成了黨員干部到基層一線,到掛鉤村、到群眾中講授紅色故事的重要載體。

“火塘夜校”就是利用群眾農(nóng)閑時間,積極深入群眾喜歡集中的場所,在輕松、愉快的氛圍中大力宣傳黨的方針政策和扶貧政策。“火塘夜校”工作改變了過去集中開會,模式化標準化的讀講稿,采取群眾易于接受、樂于接受的方式,用身邊人講身邊事,用身邊事教育身邊人,在輕松融洽的氛圍中向群眾傳遞黨的富民惠民政策,達到了事半功倍的宣傳效果。

寧洱縣謙崗村正在建設一個特別的“火塘夜校”,它是為了紀念在民族團結誓詞碑上簽字代表方有富而建,這里將通過展示方有富的事跡和品格,讓民族團結精神更加深入人心。

70年前,方有富從謙崗村走出去,參加了思普大地上的那一場盛會,成為了普洱民族團結誓詞碑建碑的見證者。那時候寨子里每戶人家都有一個火塘,回到家鄉(xiāng),方有富圍坐在火塘邊給群眾講述民族團結故事,在火塘邊上帶大家識字講課,講北京觀禮團的故事和誓詞碑的故事。多年來,正是他帶頭踐行民族團結誓言,帶領群眾團結致富,描繪出了一幅美麗的鄉(xiāng)村藍圖。重溫歷史,啟迪心靈,“火塘夜校”在普洱大地星火燎原,展現(xiàn)了普洱市各族干部群眾宣傳黨的民族政策、踐行普洱民族團結誓言的不變初心。