2021-07-22 10:56 來源:昭通新聞網(wǎng)

編者按:奮斗百年路,啟航新征程。為認真貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神,傳承紅色文化基因,抓好黨史學習教育,講好赤水河生態(tài)文明故事,走好新時代長征路,用實際行動慶祝建黨100周年。2021年4月,昭通日報社組織開展了“老區(qū)百年路,赤水新征程”主題采風活動,形成了一批有溫度有質量的創(chuàng)作成果。從本期起,本報將陸續(xù)推出“關注·赤水之源”采風系列報道,以饗讀者。

溯流而上

一條河從歷史的深處走來,走得那么從容,那么有力,仿佛有用不竭的源泉、使不盡的力氣。

這是一條生命之河,也是一條紅色之河。

它的身上流淌著紅色的基因,承載著革命老區(qū)的堅韌。

它是從什么地方流來?又要流到哪里去呢?

2021年春天,我們一行人溯流而上,去尋找這條河的答案。

關于這條河的流向、流速以及河水浸潤過的紅色記憶,也就此展開。

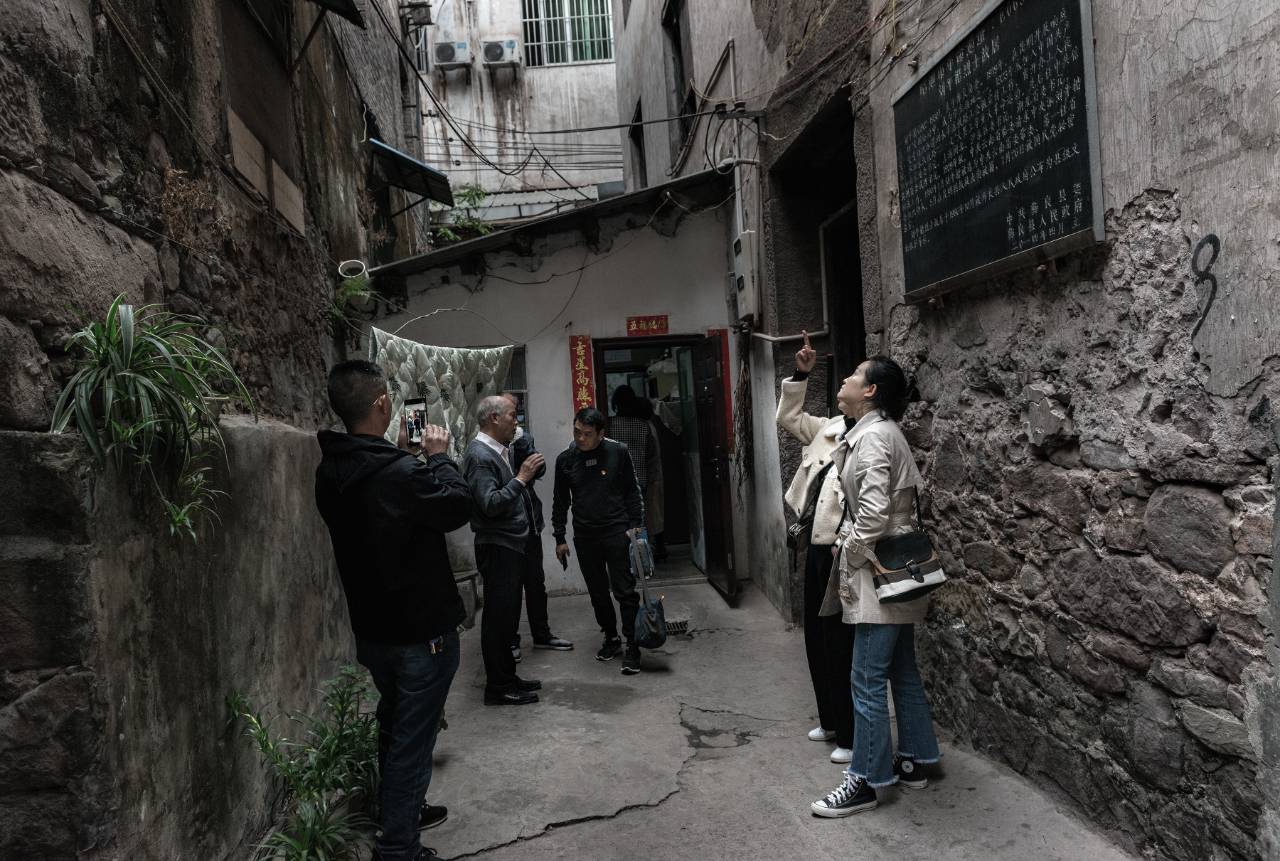

4月9日下午,日已西斜,彝良縣角奎鎮(zhèn)東正街11號,一條長長的甬道,把我引進兩幢單檐懸山頂石木結構的三層老屋。老屋占地約2000平方米,建筑面積400余平方米,青瓦白墻被外面的鋪面包圍在城內,老屋已閑置,加之1958年被使用單位翻修過,已經難以呈現(xiàn)晚清建筑的莊重。屋內沒有燈光,順著結實的木梯登上二樓、三樓,房間里一片漆黑與沉寂,主人的秘密還是那么神秘,沒有輕易示人,只有從剝落未盡的朱漆看出老屋對時光的留戀。從樓上下來,我在想,這老屋的主人是誰呢?這老屋里發(fā)生過什么樣的故事?臨走,依依不舍。回眸凝望,一樓樓梯間的窗子忽然亮堂起來,折射出一抹耀眼的光芒,我的心猛地一亮,這會是一道什么樣的光呢?

同行的昭通市委黨校退休教師楊升華介紹說,這是劉平楷的故居。我查了一下相關資料,劉平楷這個人物在我的眼前漸漸明晰起來。劉平楷,1902年出生于云南彝良縣城。彝良縣城原來在奎香,劉平楷出生的時候,縣城已從高山上的奎香壩子搬遷至洛澤河邊的角奎。有了水的滋養(yǎng),人們的想法就更為活泛更為開放。據(jù)說,劉平楷的父輩經過商,有些積蓄。透過眼前的兩幢百年老屋,看得出劉平楷的祖上還算殷實。這給了劉平楷受教育的機會,7歲時,劉平楷進了縣城的一家私塾念書。在最初的10年間,劉平楷大部分時間是在這幢房子里度過的。劉平楷吸吮著傳統(tǒng)文化的營養(yǎng),枕著清清的洛澤河成長,直至1917年到昆明就讀省立一中。后來的事,大家都比較清楚了。1922年5月,長得英俊瀟灑的劉平楷離開昆明,到北平求學,于1923年加入中國共產黨。1924年秋,赴信陽從事工人運動和黨的工作,任中共信陽地方執(zhí)行委員會書記。1927年,任中共南京地委書記,后調任上海滬東區(qū)委書記、閘北區(qū)委書記。1928年5月,任湖北臨時省委書記。1928年底,任滿洲省委代理書記。1929年秋,回到云南工作。1930年春,任中共云南省委常委、省委組織部部長。1930年5月5日被捕。1930年7月26日,劉平楷同志英勇就義,為黨和人民的事業(yè)獻出了寶貴的生命,年僅28歲。

回顧劉平楷的經歷,令人崇敬。你看,劉平楷投身革命,26歲時已任湖北臨時省委書記,成為中國共產黨的一名高級干部。在白色恐怖的極端環(huán)境下,劉平楷出生入死,從事黨的秘密工作,發(fā)展黨的組織,任湖北臨時省委書記期間,發(fā)展共產黨員6000多人,這需要何等過人的膽識和對共產主義的堅定信念。當滿洲省委遭受嚴重破壞時,劉平楷又挺身而出,受命于危難之際,到滿洲歷盡千難萬險,恢復黨的組織。即便因黨內的斗爭與排擠,劉平楷回到他的家鄉(xiāng)云南,與王德三、李國柱、吳澄等親密戰(zhàn)友并肩戰(zhàn)斗,直至被叛徒告密被捕,劉平楷仍然大義凜然,守口如瓶,嚴守黨的秘密,寧死不屈,直至戰(zhàn)斗到生命的最后一刻。劉平楷面對敵人威逼利誘,大義凜然:“大丈夫不怕死,為何以死懼之?成全我一個烈士的美名,不也好嗎!”在獄中,劉平楷曾致信妻子:“為黨的事業(yè)和人民的解放而死,我心甘情愿。”這些錚錚誓言,至今仍然回響在洛澤河畔,回響在人們的心中。

在那個風雨飄搖的年代,是什么讓劉平楷選擇了革命的道路?又是什么力量讓劉平楷高舉著共產主義的偉大旗幟前進,義無反顧?令人深思!

洛澤河水嗚咽,烏蒙山巒悲泣。

羅炳輝故居

無獨有偶,同樣是在那個軍閥割據(jù)、民不聊生的舊時代,距劉平楷出生地約20里的阿都村偏坡寨,又有一名將軍橫空出世。

如果你看過那部《從奴隸到將軍》的電影,一定對那個彝族娃子沖破黑暗,參加過舊軍隊,歷經北伐戰(zhàn)爭的洗禮,最終回到革命陣營,戎馬倥傯的羅霄將軍印象深刻。我所說的這個英雄,就是羅霄將軍的原型,他來自彝良,來自烏蒙山下洛澤河邊,他的名字叫羅炳輝。

只是這個英雄不是彝族,而是漢族。

羅炳輝就是一個傳奇,就是烏蒙山上的一部神話。

在羅炳輝將軍紀念館前,楊升華凝視著矗立在眼前的將軍銅像,滿懷深情。那血雨腥風中的一幕幕,又出現(xiàn)在他的眼前……

江蘇淮南,天色陰沉。似乎預示著有一場惡戰(zhàn)即將上演。空氣在這個時候已經停止了流動,戰(zhàn)士們能清晰聽見自己的心跳。前方視力所及處,一個小隊的日軍不可一世地向根據(jù)地殺來,鬼子們排成縱隊,荷槍實彈,準備走過小橋。說時遲,那時快,當日軍快要走過小橋時,埋伏在橋頭另一側的羅炳輝,抬手就是一槍,子彈呼嘯而過,穿透了前兩個日本兵的咽喉,又掀掉了第三個日本兵的天靈蓋,最后鉆進了第四個日本兵的胳膊里。隨后,戰(zhàn)士們的一排槍一股腦兒向敵人射去,槍聲此起彼伏,這隊鬼子被打得落荒而逃,而羅炳輝身先士卒、一槍打死三個半鬼子的事跡就此傳開。

1941年4月17日,金牛山與峨眉山在睡夢中被一陣槍聲驚醒,一股日軍從田間小路向羅炳輝率領的新四軍襲來,羅炳輝把新四軍一分為三,呈梅花樁形狀布局。當發(fā)現(xiàn)日本鬼子襲擊時,羅炳輝通知交火的先頭部隊邊打邊撤,誘敵孤軍深入,放進兩山夾峙下的洼地,在五里墩全面反擊,成功將敵人逼退20里,并形成合圍之勢。這時,為了擺脫覆滅命運的日本鬼子瘋狂反撲,新四軍義無反顧,揮舞大刀,向鬼子的頭上砍去,戰(zhàn)場上殺聲震天,血肉橫飛,經過4個小時的激戰(zhàn),日本鬼子丟下500多具尸體,四處潰逃。梅花樁戰(zhàn)術從此一戰(zhàn)成名,成為羅炳輝對敵作戰(zhàn)的常規(guī)戰(zhàn)術。

最為嚴峻的一次,則是在烏江邊上。1935年3月底,紅軍主力渡過烏江,進軍云南。而擔任斷后任務的紅九軍團,則被中央軍周渾元部和黔軍猶國才部緊緊咬住,滯留在烏江北岸。面前的烏江,洪流滾滾,羅炳輝的眼前,又浮現(xiàn)出1934年11月底12月初血戰(zhàn)湘江的情景。那時,在廣西全州縣,國民黨軍隊層層圍堵,紅軍及隨軍轉移的群眾在湘江浮橋上緩緩而過。為了保證大家安全過江,紅九軍團不得不與三十四師一道并肩作戰(zhàn),在湘江東岸與敵人周旋,10多天的激戰(zhàn),戰(zhàn)士們已經殺紅了眼,紅九軍團終于突破了敵人四道封鎖線,強渡湘江成功。可是,紅九軍團的6000多名紅軍將士在多次沖鋒與阻擊戰(zhàn)中犧牲了。更讓人痛心的是,三十四師未能渡過湘江,師長陳樹湘被俘后,用手抓出自己的腸子,從敵人的擔架上滾下來,壯烈犧牲。眼前的情形是何等相似!政委何長工面色凝重,羅炳輝眉頭緊鎖,也陷入了沉思。經過多次與敵人打交道,發(fā)現(xiàn)兩股敵人中黔軍較弱,二人當機立斷,決定選擇“雙槍兵”為突破口,帶領紅九軍團在老木孔地區(qū)茂密的山林隱蔽起來,待黔軍一到,集中優(yōu)勢兵力出擊,予以黔軍有力打擊,擊潰國民黨軍5個團,殲敵2000多人,使敵人不敢貿然靠近紅軍。之后,紅九軍團渡過烏江,巧取長巖圩,奇襲瓢兒井,橫渡北盤江,把黔軍拖得筋疲力盡,并攻占宣威,于會澤擴紅,從巧家樹桔渡口(今屬東川)渡過金沙江,跟上大部隊……

講完羅炳輝的幾個故事,楊升華長長舒出了一口氣,仿佛他不是在紀念館,而是在當年硝煙彌漫的戰(zhàn)場。楊升華說,關于羅炳輝的故事還有很多很多,三天三夜也擺(講)不完。這些精彩的故事,像洛澤河的水,一波接一波,流得很遠,綿延不絕。

為了紀念將軍,昭通市在昭陽區(qū)城中心建設了羅炳輝廣場,彝良縣把洛澤河邊的高山取名為將軍山,在山上建起了羅炳輝將軍紀念館。凡是到過彝良的客人,都會去將軍山緬懷羅炳輝將軍的豐功偉績,聆聽將軍的傳奇故事。在遠離羅炳輝將軍故里的安徽省天長縣,為紀念羅炳輝將軍解放淮南的功績,天長縣曾兩次將縣名改為炳輝縣。

羅炳輝是如何從奴隸到將軍的呢?為了弄清楚這個問題,我們驅車前往羅炳輝的出生地——角奎鎮(zhèn)阿都村偏坡寨。越野車穿過洛澤河,順對岸而行,過了二級路,車忽然掉頭,向山上駛去。車在山上左回右繞,一圈一圈,像繞線團一樣。公路雖然經過培修,但上山的路仍然很窄,坡度依然很陡,以至于越野車也要喘著粗氣。時值春末,山上的櫻桃成熟了,路邊總有許多車和人,在享受春天帶來的饋贈。我倒以為,這些人家,怕是托了羅炳輝將軍的福,這大山之上,居然有那么多的人來光顧。我一邊看著風景,一邊撫摸著自己這顆將要被這陡坡和迂回的山路嚇得蹦出去的心,心情一時難以平靜。好在經過40多分鐘的掙扎,越野車終于到達了羅炳輝將軍的故居。

這是一幢土木結構的3間草房。外墻全部是用山上的黃土夯筑,面闊13米,進深7米,建筑面積120平方米。從正門進去,房內只有一些簡單的居家用品,火盆、小板凳、木柜子、藍布蚊帳、簡易的木床,其他就沒有什么了。故居外面,就是七八十度的沙坡,連寬一點的臺地都沒有,如果山上滾下一個大石頭,是會一下子滾到山腳的洛澤河的,這樣一個偏坡寨,為什么就會走出一個大將軍呢?

彝良縣文物管理所所長代興瓊講述起羅炳輝將軍事跡時,聲情并茂。代興瓊說,1897年12月22日,羅炳輝生于彝良阿都村偏坡寨,他的父親是當?shù)匾粋€老實巴交的貧苦農民。羅炳輝5歲時念私塾,3年后輟學,在家務農。自小勤勞樸實,不畏強權。17歲時,羅炳輝看到一個舊軍官欺侮當?shù)馗F人家的孩子時,馬上奮起抗爭,打抱不平,可是接下來卻不斷受到當?shù)貝喊詣萘Φ拇驂海_炳輝義憤填膺,遂離家出走,到了省城昆明,加入了滇軍,從此開啟了他的軍旅生涯。

羅炳輝于1929年7月加入中國共產黨。吉安起義后,歷任紅軍第五團團長、紅六軍團第六旅旅長、第二縱隊隊長、紅一方面軍第十二軍代軍長、中華蘇維埃臨時中央政府第一、二屆執(zhí)行委員、福建軍區(qū)司令員、紅九軍團軍團長、紅三十二軍軍長、援西軍副司令、八路軍副參謀長、新四軍第一支隊副司令員、新四軍第五支隊司令員、新四軍并北指揮部副指揮、新四軍第二師副師長、師長兼淮南軍區(qū)副司令員、新四軍第二縱隊司令員、山東軍區(qū)第二副司令兼新四軍第二副軍長,1946年6月21日病逝于山東臨沂前線,終年49歲。1989年,中央軍委確認羅炳輝為36位無產階級軍事家之一。1997年,時任中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民同志為其題詞:人民功臣羅炳輝將軍。

往事依依,江河泣泣。

將軍山仍然高聳入云,洛澤河依然楚楚動人。這里的山,是烏蒙山特有的山,云遮霧繞;這里的水是深邃的水,有時流得湍急,向兩岸咆哮,有時又溫文爾雅,十分可人。而在洛澤河的上游洛澤河鎮(zhèn),你會看到絕壁懸崖,怪石嶙峋,兩山夾一河,天光一線,十分險峻,一夫當關,萬夫莫開。窮山惡水是它的特征和外表,山清水秀也曾是它的本色。

亂世出英雄,高山飛雄鷹。

站在劉平楷同志和羅炳輝將軍的出生地彝良,看到同一座山城、同一條河流能走出兩位忠誠于黨、忠誠于人民的烈士和人民功臣, 我的心潮久久不能平靜。他們雖然出身不一樣,但他們?yōu)槿嗣裰\幸福、為中華民族謀復興的想法是一樣的,共產主義理想信念是堅定的。他們用自己的生命為中華人民共和國的誕生作出了不可磨滅的貢獻。因為劉平楷和羅炳輝以及紅二、紅六軍團烏蒙回旋戰(zhàn)三進三出奎香等,彝良成為革命老區(qū),成為一塊紅色的熱土,烏蒙山因之更加偉岸,昭通人民備受教育。后來,彝良縣又培養(yǎng)出了英雄徐洪剛、孔凡松,這是紅色基因的賡續(xù),這是紅色血液的浸潤。

正如楊升華所說,劉平楷、羅炳輝能從烏蒙山走出去,從彝良角奎鎮(zhèn)走出去,是歷史的偶然,也是歷史的必然,是那個時代客觀與主觀的造就。五四運動的時代思想的啟蒙,讀書與從軍的抉擇,使劉平楷、羅炳輝走上了革命的道路,尋求真理,矢志不渝,風雨如磐,初心不改。這是老區(qū)人民最可寶貴的精神財富,是代代相傳的紅色基因,是老區(qū)人民脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興和小康路上的強大精神動力。

那一抹光芒

4月25日,我來到威信縣紅軍烈士紀念碑前。

這里,長眠著那些從遠方長途跋涉來到這里的紅軍戰(zhàn)士,長眠著從這塊土地上被紅色喚醒的熱血男兒。

蒼松翠柏,白花滴血。

在中國共產黨成立100周年之際,全國各地的人們來到扎西緬懷革命先烈,傾聽紅色故事,重走紅軍長征路,傳承紅色基因。

我踏著一級一級鮮紅的臺階,走到烈士墓前,祭奠英靈,看著墓碑前簡短的墓志,靜靜默哀,心里波濤翻滾,五味雜陳。

我在采風的路上,不斷地聽到相同的聲音。

長期從事地方紅色文化研究的楊升華認為,劉平楷、羅炳輝、扎西會議和紅二、紅六軍團烏蒙回旋戰(zhàn)是革命老區(qū)的寶貴財富,必須好好地傳承下去,要有更多的人來學習黨史關心黨史。他今年計劃編一本黨史教材,協(xié)助相關部門辦好革命老區(qū)的展覽,并加強對革命遺址的宣傳,搞好服務,講好故事,讓每一個參與者都有收獲。

在鎮(zhèn)雄縣坡頭鎮(zhèn)中心校工作的教師曹明富,長期以來一直對坡頭的紅色文化、民族文化有著深入的調查研究。他表示自己對坡頭的地方文化有所了解,擬加快研究,把自己的研究成果整理出書,讓更多人了解坡頭,特別是了解“雞鳴三省”以及紅五軍團渡過碧素渡口,激戰(zhàn)槲煙林,佯攻鎮(zhèn)雄城的經過,還將對紅軍過坡頭的故事進行收集和宣傳。

魯紹朝是鎮(zhèn)雄縣場壩鎮(zhèn)政府副鎮(zhèn)長,因為賀龍指揮部曾設在他的曾祖父魯正軒的房子里。紅軍運籌帷幄,打勝了哲莊壩伏擊戰(zhàn),因此,他花了很多精力來收集紅二、紅六軍團在巴溜的故事,包括紅軍如何在巴溜駐扎,哲莊壩戰(zhàn)斗中紅軍傷員在當?shù)乩习傩盏难谧o下救治養(yǎng)傷,紅軍與老百姓魚和水的關系等。每次有游客來賀龍指揮部參觀,他都會當起義務講解員。

曾在威信縣水田鎮(zhèn)政府工作過的陳天才,當年曾親自參與了對紅軍經過威信的情況調查,對紅軍過水田寨的事情了解得比較清楚。雖然已退休賦閑在家,卻閑不下來。面對筆者,一提起紅軍來,他就滔滔不絕,講他當年是如何參加調查紅軍故事的。他一邊講解,一邊把自己的老百姓講述的紅軍故事記錄本翻開來,逐字逐句地給我介紹,他說講好紅軍故事,傳承紅色文化,是歷史賦予他的光榮使命,他會把紅色故事一直講下去,初心不改。

實際上,這樣的情形,在鎮(zhèn)雄縣大灣鎮(zhèn)的老場坳口,在雨河鎮(zhèn)的瓜雄村,在威信縣扎西鎮(zhèn)的水田寨,在石坎村的莊子上大河灘,在彝良縣奎香鎮(zhèn)的寸田、奎陽,在鎮(zhèn)雄、威信的每一處紅軍或者川滇黔邊區(qū)游擊縱隊經過和戰(zhàn)斗過的地方,每一個老百姓都能講出他知道的或者他心中的紅色故事。

紅色的血液已經滲透到烏蒙山每一個老百姓的心靈深處,浸入骨髓。因為沒有中國共產黨,沒有紅軍的犧牲,沒有一代又一代人的長征,就沒有今天的幸福生活。

我還在威信縣委老干部局的家屬區(qū)見到了當年調查研究扎西會議的趙沛同志。趙沛同志1934年出生,今年88歲,他是威信縣委黨史研究室的第一任主任。大約是1983年,中央派范金標等人來威信確定扎西會議召開的時間、地點,他就參與了,當時參加的還有威信縣扎西會議紀念館的趙友倫、雷吉常等同志,他們做了大量的田野調查工作。趙沛同志還到北京參加過中央黨史研究室舉辦的學習班,了解黨史專家對《中共中央反對敵人五次“圍剿”的總結的決議》的時間,后來,中央黨史研究室派出李四杰、盧有光到威信、四川敘永、貴州畢節(jié)調研,但博古在哪里交權,一直沒有定下來,這也成了懸案。趙沛堅持交權就是在水田花房子的觀點,因為他對“雞鳴三省”的范圍和概念有自己的解釋。對中央紅軍的行軍路線,特別是從石廂子到花房子,又從花房子經壯龍山、螞蟻渡到石坎子的河口,路線都了解得很清楚。這給我們提供了科學的依據(jù),澄清了許多不明不白的東西。

趙沛還說,扎西會議紀念館為扎西會議的建設、宣傳做了大量的工作,從第一任扎西會議紀念館館長張志升,經過趙友倫、林慶民、雷連松的努力,一直到今天的卓家勇,他們一直把紀念館的工作擔當下來,收集文物,研究扎西會議、川南游擊支隊、川滇黔邊區(qū)游擊縱隊、云南游擊支隊的歷史,組織培訓解說員,對扎西會議開展研究,做了大量工作,而且還一直堅持下去,傳承下去。

對革命遺址的保護,鎮(zhèn)雄、威信、彝良3個縣的黨史部門最有發(fā)言權。鎮(zhèn)雄縣委黨史研究室主任劉禹從縣委組織部調過來后,一直從事黨史研究工作,談起紅二、紅六軍團和川滇黔邊區(qū)在鎮(zhèn)雄活動的故事,他侃侃而談,如數(shù)家珍。曾任威信縣委黨史研究室主任的李朝洪,把威信的黨史研究得很透,他現(xiàn)在任威信縣文化和旅游局黨組書記,最近負責對扎西會議紀念館、扎西會議會址、禹王宮的提升改造與陳列布展,對威信紅色文化資源的保護可謂立下了汗馬功勞。而現(xiàn)任威信縣委黨史研究室主任余嘉策,正接過前任的接力棒,借開展黨史學習教育的契機,把威信的紅色文化發(fā)揚光大。

其實對紅色文化的發(fā)掘、保護、宣傳,各級黨委、政府一直高度重視。威信縣委、縣政府堅持打紅色牌,先后多次組織中央和省、市的領導、專家、學者到扎西召開研討會、紀念大會,對全縣的紅色文化、文物資源進行保護,特別是重點保護好扎西會議召開的3個會址,昭通市委組織部打造“紅色扎西”名片,創(chuàng)辦了扎西干部學院。鎮(zhèn)雄縣與彝良縣都在推進紅二、紅六軍團資源的保護利用,已規(guī)劃建設紀念館、陳列館,彝良的羅炳輝故居和羅炳輝將軍紀念館已成為人們了解紅色文化的窗口。

革命老區(qū)的紅色資源十分豐富而且珍貴。據(jù)有關資料,鎮(zhèn)雄縣有革命遺址157個,威信縣有革命遺址216個,彝良有革命遺址61個。這些革命遺址是紅色基因的活化石,是彌足珍貴的文化遺產,也是研究傳承紅色文化基因的第一手資料。

對紅色基因傳承和紅色文化資源的保護,近年來更加重視,已經上升到國家的層面。2019年,習近平總書記提出建設長征國家文化公園,圍繞紅一方面軍的長征路線建設長征國家文化公園的工程在全國范圍內全面展開。云南已經對長征國家文化公園(云南段)進行了規(guī)劃設計。中央紅軍經過扎西,召開了扎西會議,威信縣有著得天獨厚的紅色文化資源,也是云南建設長征國家文化公園的重要節(jié)點,面臨前所未有的大好機遇。

瞻仰了紅軍烈士紀念碑,一路向前,經過獅子營營盤下的林蔭大道,參觀了氣勢恢宏的扎西會議紀念館,然后到中央政治局擴大會議會址江西會館,再到川南特委和川南游擊支隊成立地——禹王宮,紅色印跡歷歷在目,我深切感受到了紅色基因已經漸漸滲透到我的肌膚,順著血管流到我的內心深處。

最讓人意外的是我曾熟悉的當年紅軍部隊休息的老街,已經發(fā)生了巨大的變化,讓我認不出來了。按照紅色扎西的定位,在上級有關部門和威信縣委、縣政府的努力下,扎西老街已按照川南民居與扎西民居的特色進行了打造,風貌作了全面的提升,從街道的布局、構架以及相應的服務設施、民風民俗、購物環(huán)境、文化娛樂、美食特產、酒店客棧,已經更適合新形勢下的紅色旅游。到了晚上,整條街的燈光一下子亮起來,亮成一片鮮艷的紅色,照亮老街的每一個店鋪、每一個角落,點亮了扎西城,而扎西這座歷史文化名城,也一躍成為云南省最美麗的縣城之一,扎西古鎮(zhèn)則成為一個紅色小鎮(zhèn),成為全國各地游客來這里打卡的紅色地標和網(wǎng)紅之地,扎西干部學院正成為全國新崛起的紅色文化教育基地與課堂。

沿著這條紅色的河流一路走來,從彝良到鎮(zhèn)雄,又從鎮(zhèn)雄到了紅色扎西,似乎對革命老區(qū)的山山水水有了一個最好的注腳。而烏蒙山的紅色細胞、紅色土壤、紅色資源、紅色基因、紅色故事,將與時俱進,順赤水河而下,流過川滇黔,流進長江,流進每一個中國人的紅色記憶,流進人們心中的紅色海洋。

河水湯湯,云卷云舒。

歷史沒有停下前行的腳步。

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍晝夜。”

回首磅礴烏蒙群山,歷史深處的那一抹光芒,變得格外明亮。 (未完待續(xù))

曹阜金 文/圖