2021-10-27 16:11 來源:昭通新聞網(wǎng)

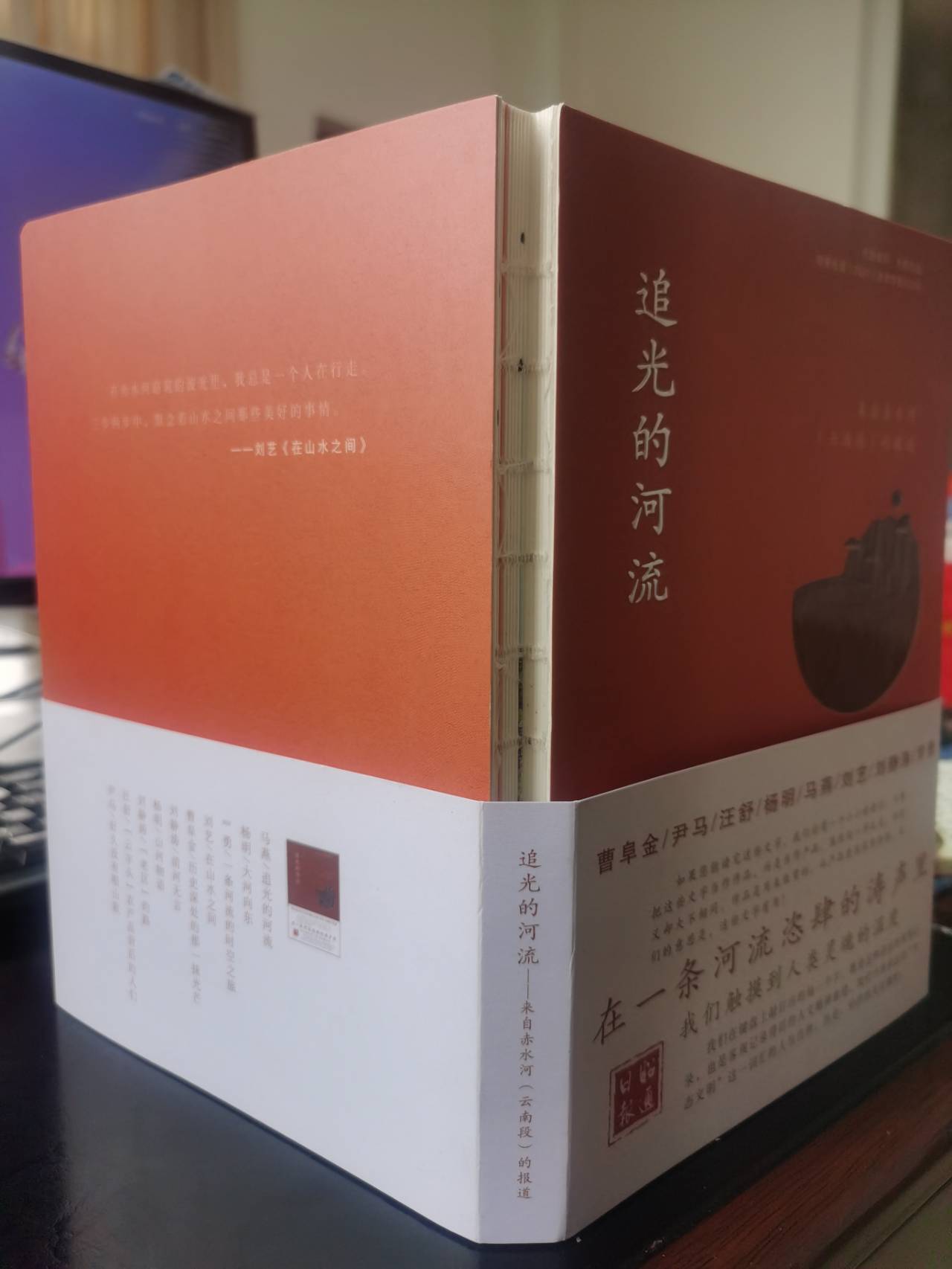

拿到《追光的河流》一書,書的古樸、厚重、精致出乎我的預料,沒想到自己的拙作也能跟大家的精品力作一起被收錄。采訪過程中的點點滴滴再次涌上心頭。

由昭通日報社組織的針對赤水河流域的大型采訪報道,我是第二次參加,當然,我也是昭通日報社為數(shù)不多的兩次大型采訪都參加了的記者。

除今年赤水河流域(云南段)的集中采訪報道,報社在2020年還策劃和組織了主題為“感恩紅色·走進赤水”的三省四市媒體集中采訪活動。

每一個這樣的采訪報道,策劃者都是相當辛苦的,也要作很長時間的思考和準備。為了迎接去年10月份在昭通召開的2020年中國赤水河流域生態(tài)文明建設協(xié)作推進會,報社在去年初就開始籌備這次大型采訪活動。作為具體實施策劃的昭通日報社副總編輯曹阜金和汪舒老師,寫了很多方案,進行了很多匯報溝通,還到三省四市宣傳部門、報社爭取支持,到涉及的重要市、縣、村(社區(qū))進行現(xiàn)場踩點,取得了相關各方的支持配合,對方案和路線、日程進行了科學的安排。

活動啟動以后,我們才切切實實感受到了壓力。貴州遵義日報社、畢節(jié)日報社都派出了實力最強的團隊參與采寫,每天專版大篇幅推出相關報道。我們也是白天采訪,晚上加班寫稿,保持跟后方的緊密溝通,確保刊發(fā)高質量、高密度的文字、圖片乃至推出系列有影響的新媒體產品,通常是把文稿圖片和視頻資料交到后方編輯手上的時候,已是深夜兩三點鐘,隨便睡個囫圇覺,第二天又早起趕路,到了采訪點上的時候,一個個又生龍活虎,“活”過來了。

因為瀘州去年汛情比較嚴重,瀘州的記者是在我們進入四川境內的時候才參與進來的。媒體人是一家,不管是在貴州境內還是四川境內,我們都感受到了那份溫暖,他們把采訪的點和采訪的對象都安排得很精準,我們采訪的行程緊湊而高效。

相對來說,去年的采寫非常順利,半個月的采訪,足跡到了千里之外,光是昭通日報社記者采寫的稿件就多達80余篇,加上瀘州、畢節(jié)、遵義的記者,總共寫了130余篇稿件,充分記錄了赤水河流域生態(tài)治理、脫貧攻堅、紅色文化、白酒產業(yè)、旅游開發(fā)、民族團結等方面的成績。在2020年中國赤水河流域生態(tài)文明建設協(xié)作推進會召開的時間節(jié)點,順利精選精編稿件,形成《金色赤水河》,提交會議參考。

有了去年的經驗,今年的策劃方案出來以后,面對每篇稿件字數(shù)不低于1.2萬字的要求,我稍作猶豫還是及時報名參加,這是一次對自己能力的生動考驗。事實證明,寫萬字以上的文章是一個多么大的挑戰(zhàn)。報社有6位老師報名參加今年赤水河流域(云南段)的采風活動,初步到三縣溝通確定的選題有9個,我決定參與兩個選題的寫作,因為我深深知道作策劃和進行對接聯(lián)系的老師的工作量有多大,我盡量多分擔一點。

這次的采訪寫作跟上次完全不同。我像一只辛勤的小蜜蜂,每到一處詳細記錄,全面采訪,把自己認為會用到的素材全部帶回來。

經過18天的深入采訪,回來以后再次面對我的選題,我卻蒙了。這么大體量的篇幅,我怎么來駕馭呢?第一次進行這種寫作,我真的無從下手。那段時間,單位的瑣事特別多,老人、孩子,工作和生活中的事情也是千頭萬緒,我覺得自己根本沒有時間來認真思考自己的稿子。匆匆下筆,邊寫邊調整思路,稿子出來果真是自己都看不過去。

改稿會上,團隊的老師們給了很多有針對性的意見建議,結合他們的意見,我多次重組、多次修改,倉促中按時交稿,從來沒有一次寫作如此狼狽、如此惶惑。

人生要經歷的事情很多,但真正給人留下深刻印象的事情可能不會太多,在我的人生中,這兩段采訪的經歷讓我印象深刻。在這個過程中,我見證了很多奇景、奇事、奇人,經歷了很多煎熬、艱苦、艱辛,也收獲了很多溫暖、友誼、經驗。多年后回想起來,這會是一段難得的記憶。

今后,再面對這樣的寫作,在充分掌握材料的基礎上,充分思考,把框架搭建好了之后再動筆,可能就會從容得多。另外,多讀書、多學習、多積淀,才能不斷突破自己。

劉靜濤/?文??張廣玉/圖