2022-11-20 10:11 來(lái)源:昭通新聞網(wǎng)

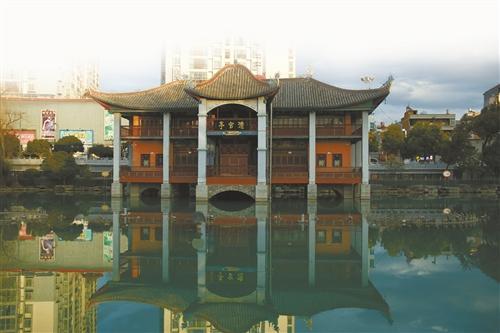

美麗的望海樓公園。 陳允琪 攝

當(dāng)清晨第一抹陽(yáng)光灑向大地的時(shí)候,昭通中心城市內(nèi)的望海樓公園、清官亭公園和省耕國(guó)學(xué)文化公園迎來(lái)了第一批晨練者,有本地居民以及鄰近省、市來(lái)昭通旅游的人們,歡聲笑語(yǔ)與公園的美景融為一幅令人稱(chēng)羨的畫(huà)面。不為大眾熟知的是,上述公園曾經(jīng)是昭通古城居民用水工程遺跡的另一種再現(xiàn)形式,雖然現(xiàn)在這些古城用水遺跡早已沒(méi)有了當(dāng)初的作用,已成為國(guó)家保護(hù)的歷史文化遺產(chǎn),但古城用水遺跡所承載的人文情懷卻早已融入昭通人民的日常生活,逛公園并感受其承載的歷史文化已然成為昭通人民幸福生活的一部分。

溯源昭通的用水歷史,史書(shū)記載最早的就是西漢文齊開(kāi)鑿的“龍池”,即今大龍洞。清代以來(lái),昭通地方官員都把解決昭通古城飲水或農(nóng)業(yè)灌溉用水作為第一要?jiǎng)?wù)。翻閱史書(shū),常會(huì)看到較多有關(guān)清代到昭通任知府或知縣的官員實(shí)地考察昭通山川地理?xiàng)l件,因地制宜地引昭通古城北郊大龍洞泉水入城儲(chǔ)蓄或于沿線(xiàn)適當(dāng)?shù)暮恿魈幮藿ㄋl蓄水灌溉的記載。乾隆三十六年(1771年),一位叫馬州的貢生在治理昭通三策中,把解決恩安縣城(今昭通古城)百姓飲水列為“第一要策”。存留于老一輩昭通人記憶中的諸如上水塘子、下水塘子、月牙塘、皇閘、臥虹橋等歷史遺存,反映出清代以來(lái)昭通古城的用水情況。

眾所周知,城市居民日常炊飲洗濯用水需求須臾不可或缺。《昭通志》記載,今昭通古城為清代“改土歸流”后新建,當(dāng)時(shí)城內(nèi)也曾打了一些水井,均因井水堿性重?zé)o法飲用而棄用或作洗滌用水。因此,清代以來(lái)昭通古城百姓日常生活用水歷史遺跡,就成為與百姓生活幸福感最貼近的一個(gè)話(huà)題。

撫今追昔,大龍洞、恩波樓、清官亭和省耕塘這些地點(diǎn),其誕生初始都與昭城群眾用水歷史息息相關(guān),是昭通古城群眾幸福源泉,薪火相傳的重要人文資源,如今已成為昭通中心城市的旅游名片。

龍洞與大龍洞公園

大龍洞公園因龍洞而得名。龍洞發(fā)源于昭通古城城北北閘街道境內(nèi)大龍洞山之西南麓,為半敞式溶洞,洞深10米、寬15米,高3米至8米不等,洞內(nèi)危崖突兀如篷蓋,巖篷上有倒懸的石筍和石柱,龍洞深處流出的泉水,甘甜清冽。據(jù)《華陽(yáng)國(guó)志》載,西漢平帝元始年間(公元1年至5年),蜀郡梓潼人文齊任犍為南部都尉,于朱提率民“穿龍池,溉稻田,為民興利”。學(xué)者考證認(rèn)為史書(shū)所載“龍池”即今大龍洞。也就是說(shuō),大龍洞可能開(kāi)鑿于西漢,其源頭活水從西漢至今滋養(yǎng)了昭通2000余年的文明。

距文齊率民“穿龍池,溉稻田”1700多年后的清乾隆年間,為提升龍洞水源的調(diào)蓄能力,清王朝準(zhǔn)奏于龍洞修建內(nèi)外蓄水閘,其中內(nèi)閘稱(chēng)盈濟(jì)閘(1744年,恩安知縣俞升主持修建),外閘稱(chēng)廣儲(chǔ)閘(1757年,知縣沈生遴主持修建)。其中盈濟(jì)閘就是史書(shū)記載的“準(zhǔn)建大閘于龍洞口”之大閘,屬皇閘之一。嘉慶十三年(1808年)恩安知縣王禹甸主持重修大閘及利濟(jì)河,引龍洞水流過(guò)昭通壩子,灌溉田園。清末及民國(guó)年間,官紳捐銀續(xù)修龍洞閘,整修后關(guān)閘蓄水,以資利濟(jì)河周?chē)锏卦圆遛r(nóng)作物,以收循環(huán)接濟(jì)之效。新中國(guó)成立后擴(kuò)建,加高大壩到10米,并擴(kuò)寬閘底加固閘幫,擴(kuò)建后稱(chēng)北閘。

1765年,昭通鎮(zhèn)臺(tái)佟國(guó)英首倡于龍洞洞口前建龍神祠,祠周邊飾翠竹綠柳,曲池回廊,對(duì)于渾然天成的龍洞,這些園林景致,讓龍洞與青山、翠谷融為一體。關(guān)于龍洞美景,從清乾隆五十七年(1792年)恩安知縣汪人瑞游龍洞時(shí)于泉水出露處的摩崖題刻的“云霞蒸蔚,水遠(yuǎn)流長(zhǎng)”以及清光緒進(jìn)士謝文翹所賦“活水靈源出,神龍洞壑居。一泓清可沁,百里潤(rùn)長(zhǎng)余。吸月流輝吐,蒸云瑞氣噓。飛潛中隱現(xiàn),美利大何如”等詩(shī)文中可見(jiàn)。

“龍池”之甘泉至今仍為昭通中心城市飲用水水源之一,其承載的大龍洞公園是昭通人“二月八耍龍洞”以及日常休閑避暑、祈福的重要場(chǎng)所。步入掩映于山環(huán)水抱、樓臺(tái)水榭之中與山光水色渾然一體的大龍洞公園,流連于文齊開(kāi)鑿的龍洞前,近距離感受汩汩流出的甘泉,不禁想起曹吟葵先生于1993年所撰之《龍洞碑記》:“龍洞乃山林公園……洞之隅,有泉側(cè)出,聚而成潭,是為龍?zhí)丁L端旗o而微動(dòng),晶晶然若甌盛瓊漿;瑩瑩然如鏡浮銀光。一出寺門(mén),浩浩奔流,淵淵匯澤,昭人飲灌,利賴(lài)無(wú)疆。至若春秋佳日,皓月臨空,光射龍?zhí)叮o影沉璧,輝映巖篷,此即龍?zhí)队吃拢瑸檎殃?yáng)八景之一。每歲二月初八,春和景明,民俗謂之耍龍洞。屆時(shí),游春士女,摩肩接踵,燒香祈福,演戲?qū)Ω瑁傥镙椵彛唐方涣鳎室粫r(shí)之勝?zèng)r。自清代迄今,騷人墨客,乘麗日良辰,宴游于此,俯仰勝慨,揮毫題詠,或鐫諸危巖,或刻之匾聯(lián),可謂備矣。”

新中國(guó)成立后,龍洞之利,益臻顯著;擴(kuò)建北閘水庫(kù),增灌農(nóng)桑;鋪管輸水老城區(qū),供民飲用。省府優(yōu)隆,列為自然保護(hù)之區(qū);市政撥款,修復(fù)龍洞古典建筑。收回毀林開(kāi)荒土地,拓為植樹(shù)造林園苑。新辟景點(diǎn),再建勝區(qū);名園幽圃,迎春與素馨并美;曲檻回廊,東苑塑龍女護(hù)泉。聽(tīng)濤亭,觀(guān)魚(yú)舫,林濤嘯應(yīng)山谷,游魚(yú)影布石上。百花爭(zhēng)艷,細(xì)柳拂波,好鳥(niǎo)相鳴,嚶嚶成韻。

清官亭公園。 孔竣 攝

“三多塘”與清官亭

“者點(diǎn)水無(wú)多,一官已留清白去;此間塵不染,何人更踏軟紅來(lái)。”站在清官亭公園的大門(mén)處,躍入眼簾的就是昭城清代舉人饒起孝題寫(xiě)的這對(duì)楹聯(lián)。進(jìn)入公園,一眼就能看見(jiàn)重檐外回廊水榭建筑風(fēng)格的清官亭居于公園內(nèi)的碧潭清水中。溯源清官亭名稱(chēng)的來(lái)歷與其建造始末,方能明白其不但與昭通古城引水溉田密切相連,更是歷任昭通地方官員為民謀福祉的惠民工程的代表。

清嘉慶十三年(1808年),陜西三原人王禹甸到昭通任恩安(今昭陽(yáng)區(qū))知縣。為解決昭通古城缺水問(wèn)題,王禹甸提出合理調(diào)節(jié)使用大龍洞水源,引龍洞水入城,于城西隅修建了一個(gè)容積百萬(wàn)立方米的大水池和相應(yīng)的引水、供水渠系,并于水池中砌石架為歌臺(tái),取名“三多塘”。三多塘工程所需費(fèi)用由王禹甸帶頭捐資并倡導(dǎo)紳商集資,惜未完工即離任。續(xù)任知縣歐陽(yáng)道瀛于三多塘內(nèi)增建亭閣于池中,環(huán)繞四周增建了相應(yīng)的園林布局,當(dāng)時(shí)就成為供昭城百姓休閑游覽之勝景。嘉慶十六年(1811年)昭通大旱,因有三多塘的儲(chǔ)水,百姓避免了無(wú)水可用之苦,民眾為銘記離任知縣王禹甸建三多塘水池之功德,將“三多塘”及其池中樓閣改稱(chēng)“清官亭”。

關(guān)于三多塘的修建始末,《三多塘碑記》曾有如下記載:“水由硐出,天造地成,無(wú)所庸其導(dǎo)浚。更宜于城外擇地浚深池,余則潴,溢則泄,既以便郭外之取攜,又足濟(jì)城中之挹注……五月而池成,既乃建廟以祀龍神。前列船房,左立仙閣,池中砌石架為歌臺(tái)……”清官亭一經(jīng)建成,惠民的同時(shí)成為昭通人民心中最美的風(fēng)景。1932年,時(shí)任云南省政府主席龍?jiān)啤耙燥L(fēng)物寓教化”,委任旅長(zhǎng)安恩溥組織官兵和士紳捐資保護(hù)修葺清官亭建筑的同時(shí),將其修建為公園。進(jìn)入21世紀(jì),昭通市政府將“清官亭”建筑列為云南省省級(jí)文物進(jìn)行保護(hù)的同時(shí),規(guī)劃擴(kuò)建公園的園林布局。今天,清官亭公園已成為倡導(dǎo)廉潔、寓教于民的重要場(chǎng)所,亦是到昭通旅游者首選的人文勝景。

漁洞水庫(kù) 。陳允琪 攝

余留閘與“恩波樓”

“昭通有座望海樓,半截入在云里頭”說(shuō)的就是昭通城南鳳凰山下的恩波樓。恩波樓是一座修建于蓄水閘壩上的名樓,高達(dá)27米,為三重檐四角攢尖盔頂樓閣建筑,其修建源于昭通一場(chǎng)連續(xù)三年的干旱。

據(jù)史書(shū)記載,清乾隆二十一年(1756年)沈生遴到昭通任恩安知縣時(shí),恩安已連續(xù)三年干旱。沈生遴到任后便上山下鄉(xiāng),現(xiàn)場(chǎng)踏勘,尋求緩解旱情、改善農(nóng)業(yè)灌溉的辦法。一年后便在大龍洞增建了“廣儲(chǔ)閘”,之后在橫貫昭通壩子的“利濟(jì)河”上修了18座閘壩,合理分配水源,完善渠系,提高灌溉效益。在18座閘壩中,位于昭通古城南的“余留閘”為附眾流所歸,一郡之關(guān)鎖,灌溉鳳凰山、母鹿寨、龍山寨、普麥寨等田畝千余頃。因其地位至關(guān)重要,設(shè)專(zhuān)人管理,培修堤埂,植樹(shù)保護(hù),并在閘前建一高樓,映日疏風(fēng),游賞甚眾,人們登上樓頂一看,一片水波瀲滟、疊浪搖天,此樓故名“望海樓”。望海樓于清乾隆二十五年(1760年)建成,樓落成之始,云南總督愛(ài)星阿公巡適至,易其名曰“恩波樓”。“恩波樓”意指所建余留閘之作用為蓄水溉田使人們受益得利。

從恩波樓上遠(yuǎn)眺,水光瀲滟,樓閣翹角參差倒影,頗有蜃樓海市之風(fēng),昭通人將其命名為“恩波蜃影”,成為舊時(shí)“昭陽(yáng)八景”之一。對(duì)于此景,清嘉慶年間昭通邑士魏定一賦有七律《柳閘含煙》:“鳳凰山下沛恩波,春熙秋蔭變態(tài)多。翠水盈盈搖古柳,香風(fēng)習(xí)習(xí)長(zhǎng)嘉禾。樓如海市煙千里,渚傍漁舟雨一蓑。有客樂(lè)山兼樂(lè)水,時(shí)來(lái)樹(shù)底聽(tīng)謳歌。”

在恩波樓前,隨處可見(jiàn)樓之外墻所砌之模印“恩波樓”墻磚,其間鑲有碑刻:其一為乾隆二十五年(1760年)年沈生遴題《恩安添建蓄水閘壩碑記》,其二為光緒三十年(1904年)知府張賡飏撰《重修恩波樓記》,其三為昭通翰林謝崇基撰《恩波樓續(xù)記》,其四為光緒三十二年(1906年)《重建恩波樓募捐功德碑》。據(jù)昭通知府張賡飏《重修恩波樓記》載,恩波樓因咸豐年間遭兵燹且年久失修已頹敗,光緒二十九年(1903年),邑紳楊履恒募資重修,并添置回廊。

從此,“恩波樓”及周邊美景成為昭通百姓休閑游覽之佳處。留閘蓄水造福昭通城百姓之功能融入潤(rùn)物無(wú)聲之景致中,光緒六年(1880年)的進(jìn)士謝文翹詩(shī)中如此描繪:“空濛涵蜃氣,煙雨此登臨。倒影飛甕漾,微波落漲深。梅黃宜依笛,稻綠喜穿針。嗣葺欣同志,清樽我尚任”。

進(jìn)入21世紀(jì),昭通市政府依托恩波樓這一昭通古城著名的歷史文物景點(diǎn),規(guī)劃修建了望海樓公園,使恩波樓與公園景致完美地融為一體,成為昭通中心城市一張文化名片。

落霞中的省耕國(guó)學(xué)文化公園。 陳允琪 攝

省耕塘與省耕國(guó)學(xué)文化公園

省耕國(guó)學(xué)文化公園之名源于省耕塘。省耕塘的開(kāi)鑿與昭通城郊農(nóng)業(yè)灌溉密切相關(guān)。清代改土歸流完成后,為解決城北兵營(yíng)屯田灌溉用水,總兵徐成貞于雍正十年(1732年)率戍兵修建了用于灌溉蓄水之閘,大大降低了耕作難度,故名省耕塘。新中國(guó)成立后,省耕塘擴(kuò)建為水庫(kù),壩高由7米增到12米,壩頂增至400米長(zhǎng),庫(kù)容增到154萬(wàn)立方米,灌溉面積達(dá)3500畝。1981年,將夯土護(hù)坡改為水泥板護(hù)坡,水庫(kù)東西兩側(cè)規(guī)劃為果園,壩前綠樹(shù)成蔭。

2018年,昭通市政府將省耕塘水庫(kù)規(guī)劃擴(kuò)建為“省耕國(guó)學(xué)文化公園”,公園整體設(shè)計(jì)體現(xiàn)昭通中心城市精神,提升城市魅力,一經(jīng)建成便成為昭通中心城市的一張亮麗名片,吸引無(wú)數(shù)市民和游客前來(lái)觀(guān)光游玩,讓獨(dú)特的歷史文化融入昭通人每天的生活體驗(yàn)。把省耕塘修建為公園,是昭通人民的愿望。

以大龍洞為代表的上述城市用水遺跡凝結(jié)著治理昭城的歷代官吏和士紳于昭通人用水安全方便之殷殷情懷,見(jiàn)證了昭通2000年以來(lái)飲用水之變遷。今天,昭通古城留存至今的用水遺跡除大龍洞仍為昭通居民的飲用水水源之一外,清官亭、恩波樓和省耕塘均已成為歷史文化遺產(chǎn),而昭通中心城市遇旱缺水的狀態(tài)也在漁洞水庫(kù)建成后得到了有力改善。有了漁洞水庫(kù)建成后給予的城市用水保障,如今,昭陽(yáng)區(qū)群眾飲水、用水均不受干旱影響,幸福感滿(mǎn)滿(mǎn)。

龍洞、龍神祠與大龍洞公園、“三多塘”與清官亭公園、余留閘、恩波樓與望海樓公園、省耕塘與省耕國(guó)學(xué)文化公園,這些覆蓋昭通的著名人文景點(diǎn),無(wú)不折射出自古至今,昭通治理者對(duì)昭通群眾日常生存狀態(tài)及幸福感的關(guān)注,這種關(guān)注薪火相傳2000年,至今仍浸潤(rùn)并根植于群眾心中,成為昭通群眾幸福的源泉,滋養(yǎng)著一代又一代的昭通人。

作者:丁長(zhǎng)芬