2023-03-13 15:25 來源:昭通新聞網(wǎng)

2023年1月11日,北京。

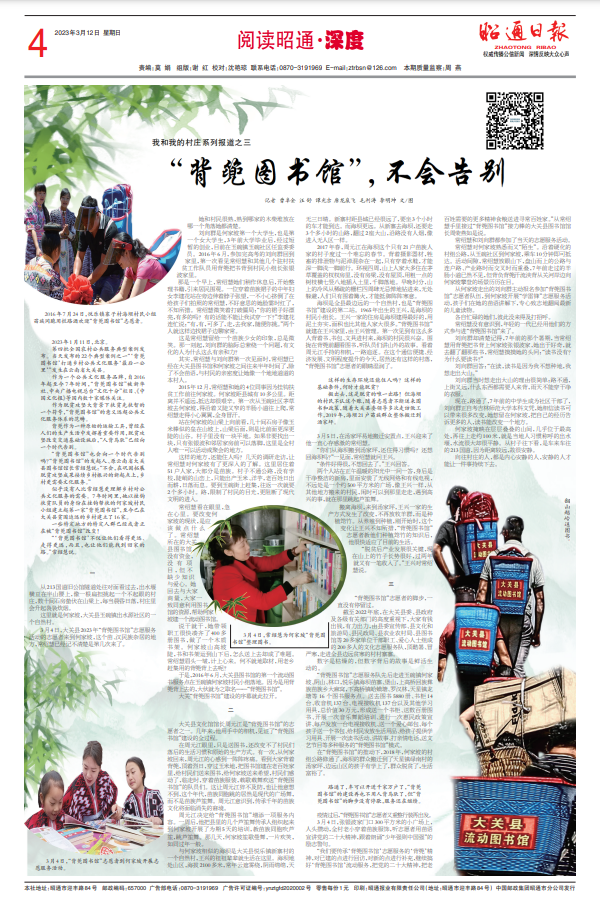

第四批全國農(nóng)村公共服務(wù)典型案例發(fā)布。當(dāng)天發(fā)布的22個典型案例之一“‘背篼圖書館’打通鄉(xiāng)村公共文化服務(wù)‘最后一公里’”發(fā)生在云南省大關(guān)縣。

作為一個公共文化服務(wù)品牌,自2016年起至今7年時間,“背篼圖書館”被新華社、中央廣播電視總臺“文化十分”欄目、《中國文化報》等國內(nèi)數(shù)十家媒體關(guān)注。

作為脫貧攻堅大背景下扶貧先扶智的一個符號,“背篼圖書館”的意義遠超公共文化服務(wù)體系的范疇。

背篼作為一種原始的運輸工具,曾經(jīng)在人們的生產(chǎn)生活中發(fā)揮著重要作用,脫貧攻堅改變交通基礎(chǔ)設(shè)施后,“人背馬馱”已經(jīng)向一個時代告別。

“背篼圖書館”也會向一個時代告別嗎?“背篼圖書館”的發(fā)起人、原云南省大關(guān)縣圖書館館長常紹慧說:“不會,在鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興的新起點上,鄉(xiāng)村更需要文化服務(wù)。”

似乎沒有人比常紹慧更理解鄉(xiāng)村對公共文化服務(wù)的需要。7年前,她以掛鉤扶貧隊員的身份在掛鉤幫扶的何家坡村民小組建立起第一家“背篼圖書館”。至今,在各級各部門的關(guān)心下,通過志愿者的共同努力,大關(guān)縣已在貧困邊遠的鄉(xiāng)村建立了16家“背篼圖書館”。

一些特定地方的特定人群已經(jīng)或者正在被“背篼圖書館”改變!

“‘背篼圖書館’不僅讓他們看得更遠、走得更遠,而且,也讓他們能找到回家的路。”常紹慧說。

一

從213國道舊公館隧道處往對面看過去,出水堰橫亙在半山腰上,像一根扁擔(dān)挑起一個不起眼的村莊,數(shù)十間石房蟄伏在山梁上,每當(dāng)晨昏日落,村莊里會升起裊裊炊煙。

這里就是何家坡,大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)出水源社區(qū)的一個自然村。

3月4日,大關(guān)縣2023年“背篼圖書館”志愿服務(wù)活動的志愿者來到何家坡,這個苗、漢民族雜居的地方,常紹慧已經(jīng)記不清楚是第幾次來了。

她和村民很熟,熟到哪家的木柴堆放在哪一個角落她都清楚。

劉向群是何家坡第一個大學(xué)生,也是第一個女大學(xué)生,3年前大學(xué)畢業(yè)后,經(jīng)過短暫的創(chuàng)業(yè),目前在玉碗鎮(zhèn)玉碗社區(qū)任監(jiān)委委員。2016年6月,參加完高考的劉向群回到家里,第一次看見常紹慧和其他幾個駐村扶貧工作隊員用背篼把書背到村民小組長張銀波家里。

那是一個早上,常紹慧她們稍作休息后,開始整理書籍,引來居民圍觀。一位穿著苗族裙子的中年婦女李建花站在旁邊伸著脖子張望,一不小心擠倒了在給孩子們拍照的常紹慧,不好意思的她臉霎時紅了,不知所措。常紹慧微笑著打破僵局:“你的裙子好漂亮,有多的嗎?有的話能不能讓我試穿一下?”李建花連忙說:“有,有,可多了,走,去我家,隨便你挑。”兩個人就這樣邊找裙子邊聊家常。

這是常紹慧留給一個苗族少女的印象,總是微笑。那一刻起,劉向群的腦際總縈繞一個問題,有文化的人為什么這么有親和力?

其實,常紹慧與劉向群第一次見面時,常紹慧已經(jīng)在大關(guān)縣圖書館和何家坡之間往來半年時間了,除了不會苗語,與村民的親密度讓她像一個地地道道的本村人。

2015年12月,常紹慧和她的4位同事因為掛鉤扶貧工作前往何家坡。何家坡距縣城有10多公里。距離并不遙遠,抵達卻很艱辛。第一次從玉碗社區(qū)茅草坡去何家坡,得沿著又陡又窄的羊腸小道往上爬,常紹慧走得小心翼翼,全身冒汗。

站在何家坡的山梁上向前看,幾十間石房子像玉米棒似的壘在山坡上,山梁后面,則是比前面更深更陡的山谷。村子里沒有一塊平地。如果非要找出一塊,只有張銀波和鄰居家房前可以落腳,這里是全村人唯一可以活動或聚會的地方。

這樣的地方,還能住人嗎?幾天的調(diào)研走訪,讓常紹慧對何家坡有了更深入的了解。這里居住著51戶人家,大部分是苗族。村子不通公路,沒有學(xué)校,陡峭的山巒上,只能出產(chǎn)玉米、洋芋,老百姓日出而耕,日落而息。要到玉碗街上趕集,往返一次就要2個多小時。路,限制了村民的目光,更阻斷了現(xiàn)代文明的進入。

常紹慧看在眼里,急在心里。要改變何家坡的現(xiàn)狀,是應(yīng)該做點什么了。常紹慧所在的大關(guān)縣圖書館,沒有資金,沒有項目,但不缺少知識與愛心。她回去與大家商量,大家一致同意利用圖書館的資源,幫助何家坡建一個流動圖書館。

說干就干,她帶領(lǐng)職工很快湊齊了400多冊圖書,做了一個木質(zhì)書架。何家坡山高坡陡,書和書架運到山下后,怎么送上去卻成了難題。常紹慧眉頭一皺,計上心來。何不就地取材,用老鄉(xiāng)趕集用的背篼背上去呢?

于是,2016年6月,大關(guān)縣圖書館的第一個流動圖書服務(wù)點在玉碗鎮(zhèn)何家坡村民小組落地。因為是用背篼背上去的,大伙就為之取名——“背篼圖書館”。

大關(guān)“背篼圖書館”建設(shè)的序幕就此拉開。

二

大關(guān)縣文化館館長周元江是“背篼圖書館”的志愿者之一。幾年來,他用手中的相機,見證了“背篼圖書館”建設(shè)的全過程。

在周元江眼里,只是送圖書,還改變不了村民們落后的生活習(xí)慣和原始的生產(chǎn)方式。有一次,從何家坡回來,周元江的心感到一陣陣疼痛。看到大家背著背篼,頂著烈日,穿過玉米地,把圖書館建在老百姓家里,給村民們送來圖書,給何家坡送來希望,村民們感動了,臨走時,穿著苗族服裝,載歌載舞歡送“背篼圖書館”的隊員們。這讓周元江猝不及防,也讓他意想不到,這個年代,苗族同胞跳的居然是現(xiàn)代的廣場舞,而不是苗族蘆笙舞。周元江意識到,傳承千年的苗族文化將面臨消失的窘境。

周元江決定給“背篼圖書館”增添一項服務(wù)內(nèi)容。一周后,他把縣里的幾個蘆笙舞傳承人組織起來到何家坡開展了為期5天的培訓(xùn),教苗族同胞吹蘆笙,跳蘆笙舞。那幾天,何家坡笙歌曼舞,一片歡笑,如同過年一般。

與何家坡相似的海壩是大關(guān)縣悅樂鎮(zhèn)新寨村的一個自然村,王興的祖祖輩輩就生活在這里。海壩地處山區(qū),海拔2100多米,常年云遮霧繞,陰雨綿綿,天無三日晴。新寨村距縣城已經(jīng)很遠了,要坐3個小時的車才能到達。而海壩更遠。從新寨去海壩,還要走3個多小時的山路,翻過2座大山,沿路沒有人煙,像進入無人區(qū)一樣。

2017年春,周元江在海壩這個只有21戶苗族人家的村子度過一個難忘的春節(jié)。背著攝影器材,牲畜的排泄物與泥淖混雜在一起,只有穿著水鞋,才能深一腳淺一腳前行。環(huán)視四周,山上人家大多住在茅草覆蓋的杈杈房里,沒有房梁,沒有屋頂,用粗一點的樹枝橫七豎八地插入土里,千腳落地。早晚時分,山上的冷風(fēng)從稀疏的柵欄四周肆無忌憚地鉆進來,無處躲避,人們只有圍著篝火,才能抵御陣陣寒意。

海壩是全縣最邊遠的一個自然村,也是“背篼圖書館”建設(shè)的第二站。1965年出生的王興,是海壩的村民小組長。王興一家的住房是海壩建得最好的,用泥土夯實,面積也比其他人家大很多。“背篼圖書館”就建在王興家里,由王興管理。第一次見到有這么多人背著書、書包、文具進村來,海壩的村民很興奮。圍攏在背篼前翻看圖書,聽隊員們講山外的故事。看著周元江手持的相機,一路追逐。在這個通信便捷、經(jīng)濟發(fā)展、文明程度提升的今天,居然還有這樣的村落,“背篼圖書館”志愿者的眼睛濕潤了。

這樣的生存環(huán)境還能住人嗎?這樣的基礎(chǔ)條件,何時才能脫貧?

搬出去,這是脫貧的唯一出路!但海壩的村民不認這個賬,隨著志愿者不斷送來圖書和政策,隨著大關(guān)縣委領(lǐng)導(dǎo)多次走訪做工作,2019年,海壩21戶苗族群眾整體搬遷到湯家坪。

3月5日,在湯家坪易地搬遷安置點,王興迎來了他一直心存感激的常紹慧。

“你們從海壩搬到湯家坪,還住得習(xí)慣嗎?還想回海壩嗎?”一見面,常紹慧就問王興。

“條件好得很,不想回去了。”王興回答。

兩個人站在正午溫暖的陽光中一問一答,身后是干凈整潔的新房,里面安裝了無線網(wǎng)絡(luò)和有線電視,不遠處是一個約500平方米的廣場,像王興一樣,從其他地方搬來的村民,閑時可以到那里走走,遇到高興的事,就在那里跳起蘆笙舞。

搬離海壩,來到湯家坪,王興一家的生產(chǎn)方式發(fā)生了改變,不再放牧羊群,而是種植筇竹。從養(yǎng)殖到種植,剛開始時,這個變化讓王興不知所措,“背篼圖書館”志愿者教他們種植筇竹的知識后,他很快適應(yīng)了目前的生活。

“脫貧后產(chǎn)業(yè)發(fā)展很關(guān)鍵,現(xiàn)在山上的竹子長勢很好,過兩年就又有一筆收入了。”王興對常紹慧說。

三

“背篼圖書館”志愿者的腳步,一直沒有停留過。

截至2022年底,在大關(guān)縣委、縣政府及各級有關(guān)部門的高度重視下,大家有錢出錢,有力出力,由縣委宣傳部、縣文化和旅游局、縣民政局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣圖書館等20多家單位干部職工、愛心人士組成的200多人的文化志愿服務(wù)隊,頂酷暑、冒嚴寒,走進全縣邊遠貧寒的村村寨寨。

數(shù)字是枯燥的,但數(shù)字背后的故事是鮮活生動的。

“背篼圖書館”志愿服務(wù)隊先后走進玉碗鎮(zhèn)何家坡、陰山、林口,悅樂鎮(zhèn)海壩苗寨、堡山,上高橋回族彝族苗族鄉(xiāng)大麻窩,下高橋鎮(zhèn)蛤蟆塘、羅漢林,天星鎮(zhèn)龍?zhí)恋?16 個圖書服務(wù)點。送去圖書5880冊、書柜14臺、收音機137臺、電視接收機137臺以及其他學(xué)習(xí)用具,總價值30萬元,形成送一個書柜、送數(shù)百冊圖書、開展一次音樂舞蹈培訓(xùn)、進行一次惠民政策宣講、每戶發(fā)放一臺電視接收機、送一個愛心郵包、每個孩子送一個書包、給村民發(fā)放生活用品、給孩子提供學(xué)習(xí)用具、開展一次讀書活動、講故事、打親情電話、送文藝節(jié)目等多種服務(wù)的“背篼圖書館”模式。

在“背篼圖書館”的推動下,2018年,何家坡的村組公路修通了,海壩的群眾搬遷到了天星鎮(zhèn)綠南村的湯家坪,邊遠山區(qū)的孩子有學(xué)上了,群眾脫貧了,生活富裕了。

路通了,車可以開進千家萬戶了,“背篼圖書館”的建設(shè)再也不用人背馬馱了,但“背篼圖書館”的腳步?jīng)]有停歇,服務(wù)還在繼續(xù)。

疫情過后,“背篼圖書館”志愿者又重整行裝再出發(fā)。

3月4日,張銀波家門口300平方米的小廣場上,人頭攢動,全村老小穿著苗族服飾,聽志愿者用苗語宣講黨的二十大精神,跟著朗誦“少年強則中國強”的勵志警句。

“我們要傳承‘背篼圖書館’志愿服務(wù)的‘背篼’精神,對已建的點進行回訪,對新的點進行補充,繼續(xù)搞好‘背篼圖書館’流動服務(wù),把黨的二十大精神,把老百姓需要的更多精神食糧送進尋常百姓家。”從常紹慧手里接過“背篼圖書館”接力棒的大關(guān)縣圖書館館長周榮燕如是說。

常紹慧和劉向群都參加了當(dāng)天的志愿服務(wù)活動。

常紹慧對何家坡熟悉而又“陌生”。沿著硬化的村組公路,從玉碗社區(qū)到何家坡,乘車10分鐘即可抵達。活動間隙,常紹慧放眼山下,盤山而上的公路與連戶路、產(chǎn)業(yè)路時而交叉時而重疊,7年前走過的羊腸小道已然不見,但背負背篼汗流浹背從關(guān)河岸邊向何家坡攀登的場景歷歷在目。

從何家坡走出的劉向群主動報名參加“背篼圖書館”志愿者隊伍,到何家坡開展“學(xué)雷鋒”志愿服務(wù)活動,孩子們在她的苗語講解下,專心致志地翻閱最新的兒童讀物。

各自忙碌的她們,彼此沒來得及打招呼。

常紹慧沒有意識到,年輕的一代已經(jīng)用他們的方式參與進“背篼圖書館”來了。

劉向群卻清楚記得,7年前的那個暑期,當(dāng)常紹慧用背篼把書背上何家坡張銀波家,她出于好奇,就去翻了翻那些書,常紹慧摸摸她的頭問:“讀書沒有?為什么要讀書?”

劉向群回答:“在讀,讀書是因為我不想種地,我想走出大山。”

劉向群當(dāng)時想走出大山的理由很簡單:路不通,上街又遠,什么東西都需要人來背,雨天不能穿干凈的衣服。

現(xiàn)在,路通了,7年前的中學(xué)生成為社區(qū)干部了,劉向群正自考吉林師范大學(xué)本科文憑,她相信讀書可以帶來很多改變,她想留在何家坡,把自己的經(jīng)歷告訴更多的人,讀書能改變一個地方。

何家坡掩映在層層疊疊的山間,幾乎位于最高處,再往上走約100米,就是當(dāng)?shù)厝肆?xí)慣稱呼的出水堰,水流很大卻很平靜。從村子往下看,是車來車往的213國道,因為距離較遠,故很安靜。

向往村莊的人,都是內(nèi)心安靜的人,安靜的人才能讓一件事持續(xù)下去。

昭通日報記者 曹阜金 汪舒 譚光吉 唐龍泉飛 毛利濤 李明坤 文/圖

視頻剪輯/配音:譚光吉

部分素材由大關(guān)縣融媒體中心、大關(guān)縣圖書館提供