2023-06-28 11:17 來(lái)源:昭通新聞網(wǎng)

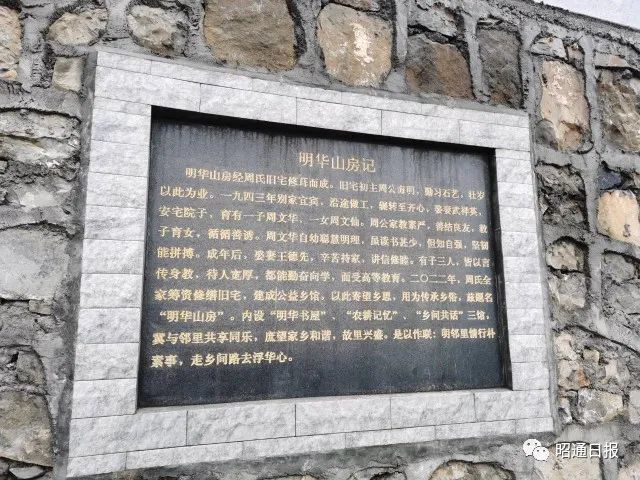

鎮(zhèn)雄縣中屯鎮(zhèn)齊心村,離開(kāi)村莊多年的周昌發(fā)三兄弟將舊居翻新,

命名明華山房,這里的一木一瓦、一磚一石,承載著農(nóng)耕文明記憶,傳遞出耕讀為本的思維,告訴人們即便身處洼地也要眺望遠(yuǎn)方。

最初,周昌發(fā)想把老宅改造成村民辦事的公共場(chǎng)所,但隨著改造工作的推進(jìn),最終,周昌發(fā)三兄弟決定將老宅改造成鄉(xiāng)村博物館,用這一座以石頭為建筑主體的老宅,講述一個(gè)鄉(xiāng)村耕讀為本的故事。

于是,占地600平方米的明華山房被賦予多種功能和多重含義。

入院大門(mén)有對(duì)聯(lián)“明鄰里情行樸素事,走鄉(xiāng)間路去浮華心”,表達(dá)了質(zhì)樸的家風(fēng)和鄉(xiāng)風(fēng)。

進(jìn)入大門(mén),有“遠(yuǎn)方”兩個(gè)字的書(shū)形石雕,或許蘊(yùn)含著周昌發(fā)三兄弟從小就有走向遠(yuǎn)方的夢(mèng)想。

以石頭為建筑主體的明華山房,其內(nèi)部功能分為三部分。明華書(shū)屋陳列了種植類、養(yǎng)殖類、文學(xué)類書(shū)籍,墻壁上張貼木條刻制而成的“老人常說(shuō)”,近100條鄉(xiāng)間俚語(yǔ)展示了豐富的民間教育要義;農(nóng)耕記憶館陳列著家居用具、農(nóng)耕用具,鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活的場(chǎng)景躍然其中;“鄉(xiāng)間共話”是村民的議事場(chǎng)地,是村民自治的一個(gè)載體。

20多年前,“別人家的孩子”周昌發(fā)成為村里的第一個(gè)師范生,其弟周昌才成為村里第一位大學(xué)生,最小的弟弟周一楠也上了大學(xué)。至此,那里的村民開(kāi)始給孩子講周昌發(fā)三兄弟的故事,在一次次重復(fù)的故事里,在時(shí)代的變遷中,一些青少年走出了村莊。

2022年農(nóng)歷二月初一,明華山房改建動(dòng)工,收集物件的工作同時(shí)開(kāi)始。2022年6月16日,明華山房改建完畢并投入使用。

“收集物件有系統(tǒng)考慮,用煤油燈、陶罐、砂鍋等日用品再現(xiàn)生活場(chǎng)景,用石磨、風(fēng)簸、背墊等再現(xiàn)生產(chǎn)場(chǎng)景。”周昌發(fā)試圖在明華山房構(gòu)建鄉(xiāng)村的一段歷史圖景,留住正在消失的農(nóng)耕文明。

周昌發(fā)認(rèn)為,只有讓文化、教育植入村民心中,或許才會(huì)慢慢形成改變的力量。

20世紀(jì)20年代,明華山房的第一代主人周海明離開(kāi)四川宜賓,一路輾轉(zhuǎn)一路學(xué)藝,到達(dá)鎮(zhèn)雄縣齊心村時(shí),已經(jīng)是小有名氣的石匠了。

“村里村外的很多石器都出自祖父的手。”提及祖父的石匠精神,周昌發(fā)掩飾不住自己的深情。

以石頭為主要建筑材料的明華山房位于院子村民小組,不遠(yuǎn)處是齊心村兩所小學(xué)之一的院子小學(xué),因?yàn)楦鞣N原因,在那里就讀的學(xué)生遷移到其他學(xué)校就讀,雖然上學(xué)之路遠(yuǎn)了,但那里的孩子們?nèi)栽趫?jiān)守讀書(shū)之路。

2023年2月20日,大多年輕人被時(shí)光裹挾著,或務(wù)工或就學(xué),相繼離開(kāi)齊心村,而明華山房仍安靜地矗立在大山中,默默地告訴來(lái)來(lái)往往的人,用什么方式離開(kāi),又用什么方式回來(lái)。

昭通日?qǐng)?bào)記者:汪舒?文/圖