2023-07-24 10:12 來源:昭通新聞網(wǎng)

2023年5月30日,昭通市科學(xué)技術(shù)協(xié)會公示的一批“最美科技工作者”中,楊玉凡被評為科創(chuàng)企業(yè)家。

從2015年回魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)水磨村試種,到科研成果落地轉(zhuǎn)化,最后發(fā)展為目前西南最大的獨蒜蘭種植基地,這7年多,楊玉凡從一名中藥材種植戶蛻變?yōu)橐幻苿?chuàng)企業(yè)家,科技興村的“最后一公里”被打通。

沿著鄉(xiāng)道一路向西,蜿蜒的瀝青路猶如心跳的曲線,遠(yuǎn)眺水磨村三家村民小組,一排排黑色遮陰網(wǎng)覆蓋的大棚連綿起伏,萬物繁茂,這正是盛夏里最美的場景。

夢想不只在遠(yuǎn)方,也可以在家鄉(xiāng)。在基地板房的外墻上,一行紅底白字在陽光下格外醒目。

“只要更多人回歸家鄉(xiāng),鄉(xiāng)村就能振興!”楊玉凡用自己的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷對這一句話作出生動詮釋。

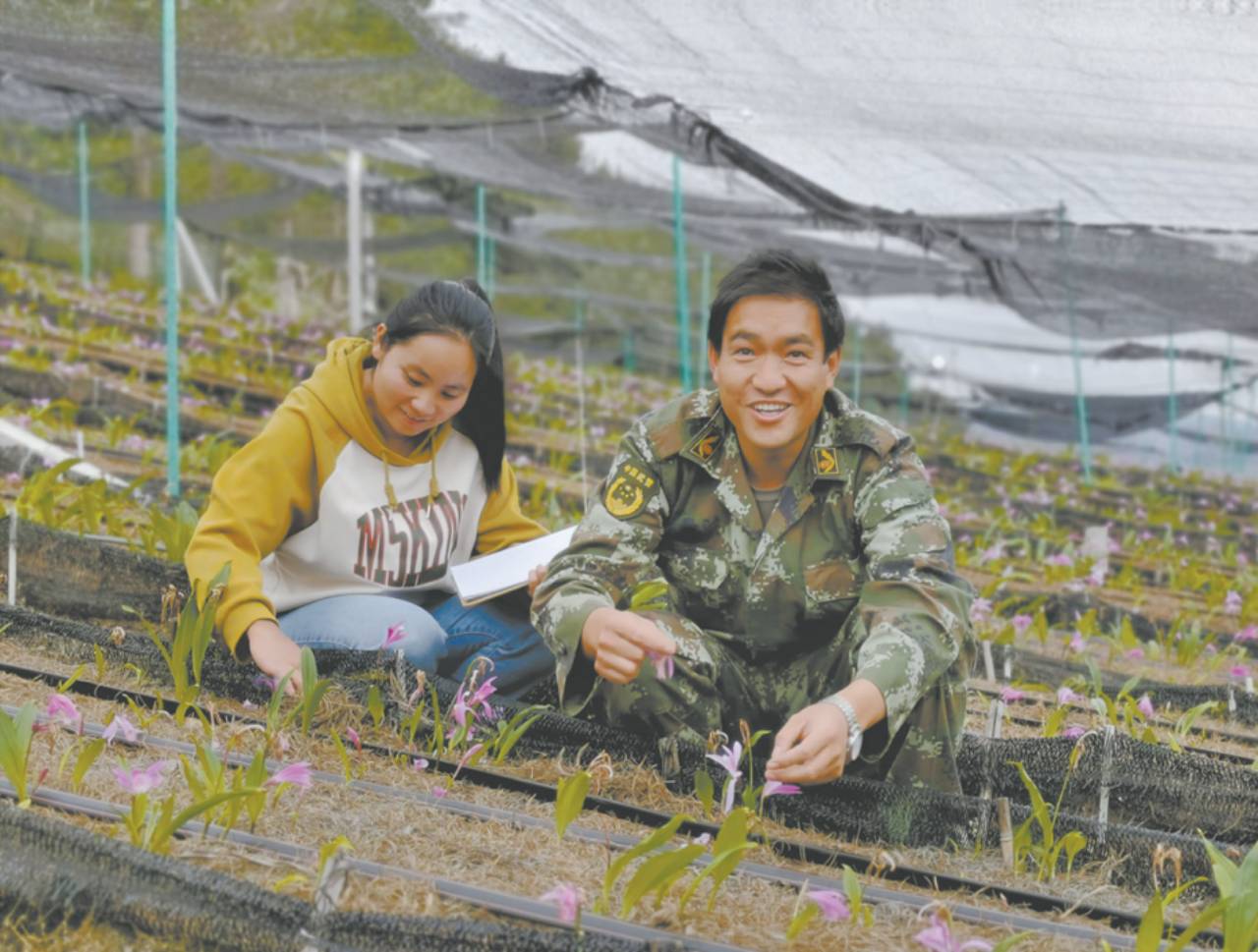

楊玉凡夫妻倆在基地管護(hù)獨蒜蘭。

要么是一個神話,要么是一個笑話

國家二級保護(hù)植物獨蒜蘭,如何實現(xiàn)人工規(guī)模化繁殖和栽培?

這得從魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)水磨村的楊玉凡說起。這位身材結(jié)實的鄉(xiāng)村漢子,黝黑的臉,寬大的手,嗓音洪亮,軍人風(fēng)范十足。

1988年,楊玉凡出生在一個叫水磨的村莊,貧窮的小山村讓他向往大山外的生活。讀完高中,他便急不可耐地離開家鄉(xiāng)投身軍營。楊玉凡雖離開了家鄉(xiāng)這座“大山”,卻踏進(jìn)了另一座“大山”——臨滄市一個四面環(huán)山的小縣城。這樣的結(jié)局讓他哭笑不得。

軍旅生涯結(jié)束后,楊玉凡輾轉(zhuǎn)玉溪、普洱、大理等地,最后因認(rèn)識妻子張建琴而安定下來。楊玉凡和妻子一開始在大理賓川種植中草藥白芨,隨著市場的飽和、價格的下滑,楊玉凡不得不尋求別的有價值空間的中藥材。種重樓?滇黃精?還是獨蒜蘭?經(jīng)過市場調(diào)研、藥材分析及專家建議,楊玉凡決定選擇種植難度系數(shù)最大的獨蒜蘭。

2015年,聽說家鄉(xiāng)水磨村的后山里,到處都是野生的獨蒜蘭,楊玉凡和妻子欣喜若狂,因為他們早在一年前就在普洱市試種獨蒜蘭,但普洱當(dāng)?shù)氐臍夂虿⒉贿m宜獨蒜蘭的生長。回到家鄉(xiāng)看著滿山的野生獨蒜蘭,楊玉凡激動之余不停地思考:這些寶貝怎樣才能通過人工種植繁衍呢?

接著,楊玉凡便在水磨村搞了2畝試驗田,精心地管理著獨蒜蘭。他的這一行為引起了家中父母和親戚的質(zhì)疑:山里那么多野生的為啥還種?這能致富?這些年,鄉(xiāng)親們已經(jīng)看慣了來來去去種植中藥材的商戶們,熱火朝天地種下去,靜悄悄地離開,接著又來一撥,又種下,又離開。殊不知,正是這種惡性循環(huán),讓年輕人看不到希望,一個又一個地離開家鄉(xiāng)。這一次,鄉(xiāng)親們又準(zhǔn)備看笑話。

兩年后,楊玉凡的2畝試驗田收益達(dá)10萬余元,這一下讓他信心滿滿。2017年,楊玉凡與植物專家合作,在研究人員建議下,建設(shè)組培與育苗研發(fā)車間,打造“研發(fā)+生產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

說干就干!但這時有合伙人提出顧慮:自己研發(fā),這得花費(fèi)多少精力?能成功嗎?按國內(nèi)現(xiàn)有科研技術(shù),專業(yè)的科研人員都還沒突破獨蒜蘭人工繁殖技術(shù),作為農(nóng)民的他們能行嗎?楊玉凡直接把“大實話”攤開來講:獨蒜蘭喜歡高寒、冷涼的環(huán)境,水磨村擁有不可比擬的優(yōu)勢。如果不把種源掌握在自己手里,成本就降不下來,最后我們依然會像之前的種植戶一樣半途而廢。要實現(xiàn)獨蒜蘭人工種植規(guī)模化,我們必須這樣做!

2017年2月,組培車間建好,卻又遇到新挑戰(zhàn):獨蒜蘭屬植物,種子細(xì)如粉塵,胚發(fā)育不完全,缺少為種子萌發(fā)提供營養(yǎng)的胚乳,在自然條件下萌發(fā)率極低。合伙人問楊玉凡怎么辦,楊玉凡說:“我也不知道怎么辦,但再難,總比咱們國家的神舟飛船上天要容易得多吧。”他組建了以農(nóng)民“土專家”為班底的團(tuán)隊,吹響研發(fā)獨蒜蘭人工繁殖的沖鋒號。

楊玉凡懷揣“辦法總比困難多”的信念,起五更、睡半夜,反復(fù)試驗。

這么復(fù)雜的技術(shù)研究,要由楊玉凡和小團(tuán)隊自己投資、自己研發(fā)、“跨界”攻堅,難度可想而知。楊玉凡很有前瞻性地鼓勵大家:“我們不是小打小鬧!我們一定要突破獨蒜蘭無菌萌發(fā)技術(shù),實現(xiàn)獨蒜蘭的規(guī)模化繁殖和栽培,然后推廣到全縣、全省,再推廣到全國去!要么造就一個神話,要么成為一個笑話!”

楊玉凡給自己鉚上了十二分的勁。他用一個個不眠的夜晚,換來一份份可研性報告;用一摞摞大大小小的培養(yǎng)皿,沖破一堵堵技術(shù)“高墻”。每有一項進(jìn)步,大家歡呼雀躍。組培車間里,這個停止生長,那個根系枯萎,倒掉重來!培養(yǎng)皿里密密麻麻的幼苗一個挨著一個,濕度、溫度、營養(yǎng)劑,差一點都不行,放眼望去,置物架上整齊排列的培養(yǎng)皿猶如等待檢閱的士兵,意氣風(fēng)發(fā)、朝氣蓬勃。

2018年7月的一天,楊玉凡按慣例到組培車間查看種苗生長情況,“咦,這個瓶子里的苗長高了一點!”楊玉凡內(nèi)心一陣狂喜,翻出記錄本上的數(shù)據(jù),看了一遍又一遍……他終于突破了無菌萌發(fā)技術(shù),成功實現(xiàn)獨蒜蘭人工組培繁育。

風(fēng)姿綽約的獨蒜蘭。

種了就賣,是粗放的生產(chǎn)經(jīng)營方式

突破獨蒜蘭無菌萌發(fā)技術(shù),只是第一步。想要大面積普及推廣獨蒜蘭人工育苗和栽培,還有很長的路要走。

2019年,楊玉凡第一次擴(kuò)大規(guī)模,種植面積增加了100畝左右。

有了第一次成功的激勵,楊玉凡團(tuán)隊的研發(fā)如洪水般一發(fā)不可收拾。一種獨蒜蘭種子組織培育方法,一種利用共生菌進(jìn)行獨蒜蘭直播育苗的方法……這幾年,楊玉凡團(tuán)隊對獨蒜蘭種植時間、基地設(shè)計、土壤改良、施肥技術(shù)、節(jié)水灌溉系統(tǒng)、自動遮陰網(wǎng)、套種技術(shù)、智能監(jiān)控感應(yīng)等內(nèi)容進(jìn)行研究并取得相應(yīng)成果,形成生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)。

每一項專利技術(shù)出成果時,楊玉凡便迫不及待地在希望的土地上邊“走”邊“唱”。

2020年,200畝;

2021年,400畝;

2022年,700畝;

2023年,規(guī)模不斷擴(kuò)大……

楊玉凡團(tuán)隊的種植基地已從當(dāng)年2畝試驗田發(fā)展成為全省乃至西南最大的獨蒜蘭種植示范基地。

雖然,這幾年獨蒜蘭的市場價格“突飛猛進(jìn)”。2007年至2016年,獨蒜蘭干貨價格介于30元—120元/公斤之間,2016年9月開始,價格躥漲至350元/公斤,此后連年高位增長。2021年底,價格維持在1600元—1800元/公斤的高位,同時新鮮假鱗莖(獨蒜蘭藥用部分)價格也達(dá)到400元/公斤。

但是,在研發(fā)初期,楊玉凡并沒因一時的利益而擾亂初心——大面積普及推廣獨蒜蘭人工育苗和栽培,而是繼續(xù)把重心放在研發(fā)、馴化、育苗上。用楊玉凡的話來說,種了就賣,是一個地道的農(nóng)民行為。他的夢想,不僅僅是做一個農(nóng)民,更要成為一名科創(chuàng)企業(yè)家。

2019年9月25日,楊玉凡注冊成立昭通蕓生農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司,是云南省乃至西南片區(qū)集獨蒜蘭屬植物種苗規(guī)模化培育研發(fā)、種植銷售于一體的農(nóng)業(yè)科技企業(yè)。

“這幾年,每一步都走得很艱辛,每一步都很有成就感。”楊玉凡培育獨蒜蘭的過程十分不易,在育苗組培期間,特別是花開時節(jié),需要大量的勞動力對獨蒜蘭花進(jìn)行人工授粉,才能結(jié)果形成籽粒飽滿的果莢,果莢經(jīng)過優(yōu)化組培,發(fā)展成為獨蒜蘭苗木,再進(jìn)行大面積移栽。獨蒜蘭從育苗到收獲需要兩年半到三年的時間,它的苗可以出售,塊莖具有較高的藥用價值。

公司成立后,楊玉凡團(tuán)隊攜手共進(jìn),致力于打造一支服務(wù)于云南獨蒜蘭藥材產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)集成與示范推廣的隊伍。工作任務(wù)上,研發(fā)、種植、管理等各個環(huán)節(jié),他們分工明確、精誠合作。

楊玉凡能與中藥材結(jié)下了深厚的緣分,與妻子張建琴有很大的關(guān)系。張建琴,大理賓川人,家里三代從事中醫(yī)藥工作。從小耳濡目染的她,對中草藥有著濃厚的興趣,連高考志愿都是填報與中草藥相關(guān)的專業(yè)。

“世上無難事,只要肯登攀!”發(fā)展獨蒜蘭產(chǎn)業(yè),是張建琴和楊玉凡深思熟慮后的結(jié)果。張建琴不但是楊玉凡的妻子,更是他創(chuàng)業(yè)路上重要的合伙人。

“三分種,七分管”,種活只是開始,種好才是關(guān)鍵。負(fù)責(zé)公司管理的張建琴有她自己的一套方法:把握原則,恩威并施。天熱時,為工人們送去解暑涼茶;天冷時,到基地里噓寒問暖。“我們沒有星期天,只有下雨天和下雪天。”更多時候,基地里的工人基本是村里的留守婦女,張建琴便和她們同吃同住同勞動,時刻關(guān)心她們的身心健康。

楊玉凡和鄉(xiāng)親們一樣,對土地有特殊的感情。在農(nóng)村,只要有土地,丟幾粒種子下去,就能有吃的,這是鄉(xiāng)親們對土地深深的敬畏和守護(hù)。剛回來那年,看著家鄉(xiāng)還是曾經(jīng)的那個模樣,他就一陣陣心疼。那時,楊玉凡就下定決心:當(dāng)一個成功的創(chuàng)業(yè)者,最好能在家鄉(xiāng)起到示范作用,讓更多人愿意為家鄉(xiāng)或者“以他鄉(xiāng)為故鄉(xiāng)”做一點事情。

最終,楊玉凡做到了!

解決富余勞動力就業(yè)。

科技賦能,水磨村跑出振興加速度

水磨村,地處魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)北邊,屬于高寒山區(qū),平均海拔2195米,年平均氣溫11.3℃,受地形、氣候影響,過去常以馬鈴薯、蕎麥種植為主。該村雖于2020年全面實現(xiàn)脫貧摘帽,但絕大多數(shù)村民收入來源主要依靠外出務(wù)工。出去的人多了,村莊漸漸地就成為空心村。

鄉(xiāng)村振興最重要的是要有人,讓村莊有內(nèi)生動力,發(fā)展出自己的產(chǎn)業(yè)。鄉(xiāng)村要振興就是要在村莊里找到能帶領(lǐng)村民增收的能人,同時這樣的人要有公信力、行動力和潛力。

而在水磨村,楊玉凡就屬于這樣的能人。

自楊玉凡的創(chuàng)業(yè)項目初見成效以來,他便有了“多重身份”,不僅是昭通蕓生農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司的法定代表人,還是魯?shù)榭h工商聯(lián)(總商會)第七屆委員會副主席、魯?shù)榭h工商聯(lián)水磨商會會長、水磨鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第四屆代表以及云南省科技特派員和云南省三區(qū)科技人才。

“公司自成立以來累計帶動400余人階段性就業(yè)。”楊玉凡告訴記者,公司目前已具備單批次生產(chǎn)3500萬株獨蒜蘭種苗能力,2022年實現(xiàn)銷售收入941.06萬元,實現(xiàn)營業(yè)利潤213.1萬元;帶動320戶農(nóng)戶增收(其中脫貧群眾134人),戶均增收3000元以上,為農(nóng)村富余勞動力提供100多個就業(yè)崗位。

為達(dá)到規(guī)范化育苗、規(guī)模化種植獨蒜蘭的目標(biāo),公司先后與中國科學(xué)院昆明植物研究所、昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院等科研機(jī)構(gòu)達(dá)成“產(chǎn)學(xué)研”合作,2021年與中國科學(xué)院昆明植物研究所資源植物與生物技術(shù)實驗室開展獨蒜蘭分類及其雜交、組培快繁、藥理抗癌作用分析等應(yīng)用與研究;2022年申報設(shè)立了云南省“張石寶專家基層科研工作站”和魯?shù)榭h“楊玉凡名家工作室”,企業(yè)科研創(chuàng)新基礎(chǔ)得到不斷夯實。

在企業(yè)的發(fā)展過程中,楊玉凡帶領(lǐng)公司充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)帶動作用,積極參與扶貧幫困、萬企幫萬村和萬企興萬村等社會活動。談起基地里的工人,楊玉凡連連稱贊,甚至稱自愧不如,感覺他們的力氣根本用不完。

6月底,正是為獨蒜蘭清除雜草的時節(jié),基地里,張連花和蔡國巧兩名工人一會兒就拔了一大把雜草,說笑間張連花發(fā)出感慨:“楊玉凡夫妻倆在村子里發(fā)展產(chǎn)業(yè),讓我們留守婦女有了出路。”

一邊連著家庭,一邊連著農(nóng)田,既有市場的選擇,也有楊玉凡家鄉(xiāng)情結(jié)的支撐,這是他和村民的“雙向奔赴”。水磨村紅石巖村民小組村民蔡國巧輾轉(zhuǎn)全國各地打工卻從沒離開過土地,除草、打藥、授粉、管護(hù),說起種植她的眼里就有光。“我不管到哪里務(wù)工,最后離開的時候,雇主都舍不得放我走。”

就是村民蔡國巧這種對土地近乎固執(zhí)的態(tài)度感染了楊玉凡,以至于在用工上他總是優(yōu)先雇用“三類人員”富余勞動力在基地進(jìn)行中藥材日常的移栽、施肥、除草、采收等田間管理工作。

除了讓鄉(xiāng)親們到示范基地務(wù)工,楊玉凡也積極帶動周邊村民種植獨蒜蘭增收致富。他很樂意向周邊農(nóng)戶提供低價種苗、免費(fèi)的種植和管護(hù)技術(shù)服務(wù),共享銷售渠道或不低于市場價向農(nóng)戶保價訂單收購。楊玉凡很清楚,只有解決群眾“種得出、賣得掉、賣好價”的后顧之憂,引領(lǐng)想干、真干、實干的群眾找到產(chǎn)業(yè)致富的新通道,村莊才會發(fā)展得更好。

潛心耕“蕓”,因聚而生。6月28日,在楊玉凡獨蒜蘭種植基地里的活動板房內(nèi),記者又一次聽他講述了他那讓人熱血澎湃的夢想和故鄉(xiāng):山林間,一片松樹下,和著松毛香,身段低調(diào)的獨蒜蘭,平時從不顯山露水,只為花開時守住初心、蕩滌身心。

臨走時,我們見到他的辦公桌上整齊地擺放著《中國重點保護(hù)野生蘭科植物識別手冊》《云南天然藥物圖鑒》《植物生長調(diào)節(jié)劑卷》等一堆學(xué)習(xí)工具書,格外引人注目。

昭通日報記者 唐龍泉飛? 譚光吉? 莫娟? 汪舒? 文/圖