2023-08-12 09:26 來源:昭通新聞網(wǎng)

說起挑水巷,老昭通人沒有不知道的。不管是拄著拐杖的耄耋老人還是牙牙學語的小孩,就是遠道而來的客人,有事沒事,都會去走一回。

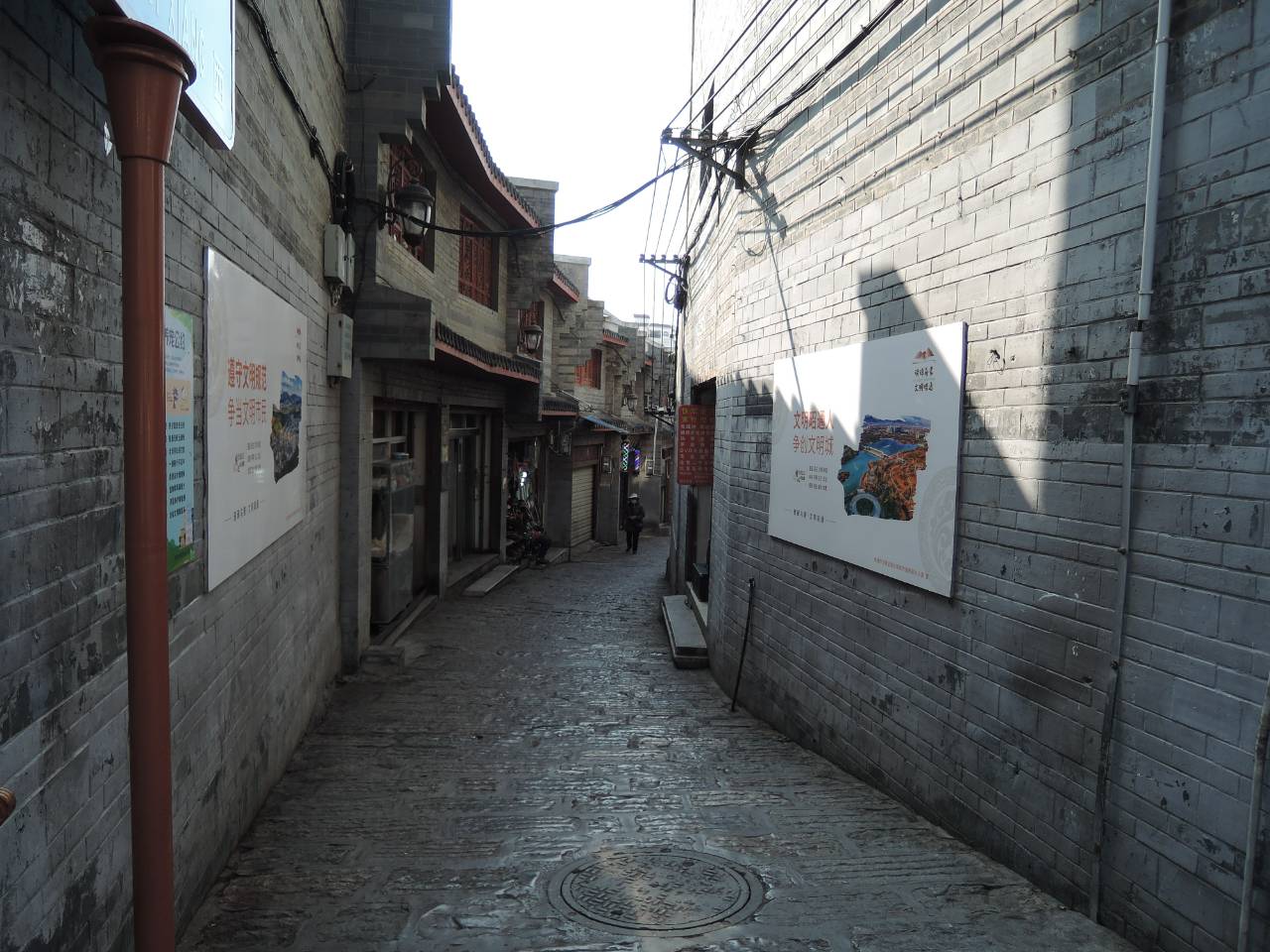

挑水巷(曾稱鐵匠街)呈“Y”字形,東面有兩街口與北正街相接,其中一條出口就在轅門口附近了,西邊則與崇義街相通。

站在北正街北側入口,巷里靜悄悄地,一幅廣告牌懸掛著,注視著來來往往的人。它在提醒我,這有一家改衣鋪,若有需求可到此解決。今晚除了沒有風,和任何一天的夜晚都一樣。窄窄的弄堂里熱氣尚存,還未完全散去。地面是由一塊塊油光發(fā)亮的古石鋪就,生出一股涼意,就著星星發(fā)出一道暗光,將人帶入小巷深處。

過去,小巷的路石與現(xiàn)在的石塊略有不同,由于改造有幾段是混雜的塊石,過去的全部是由一塊塊長方形規(guī)整、堅硬的大石縫隙交錯鋪砌起來的。年長日久,那地面石頭被騾馬腳上的鐵掌劃出深深的印坑。清晨那騾馬鈴聲及“滴答滴答”踏石聲,由遠及近,又由近及遠,宛如一首晨曲在巷子附近回蕩。不管是雨天還是晴天,那地面都是濕漉漉的,有陽光也好,無陽光也好,也都是閃亮的。下雪了,地面不會積雪,被那晃出水桶的水融化了,被挑水人的腳步融化了。

越往里走越黑,就像時光隧道,也把人帶到從前。挑水巷人杰地靈,有著豐富的歷史文化底蘊,也是個充滿神奇故事的地方。這出了個實實在在的農(nóng)民起義之女帥謝華瑤(《中國近代戰(zhàn)爭史》有記載,戰(zhàn)爭之地各縣志也都有記載),其具有超凡的意志力與指揮力,身先士卒,成為太平軍中為數(shù)不多的女將。實為中華之杰,也是昭通史上傳奇的人物。想到此,心里起了敬意,也不覺得那么熱了。拐個彎,有窗戶透出光亮,低矮的房子內有人生活在里面,也許正在喝著小酒、看著電視,解除一天的疲勞。生活有時就是那么簡單,快樂來自一杯酒,或一瓶可樂。

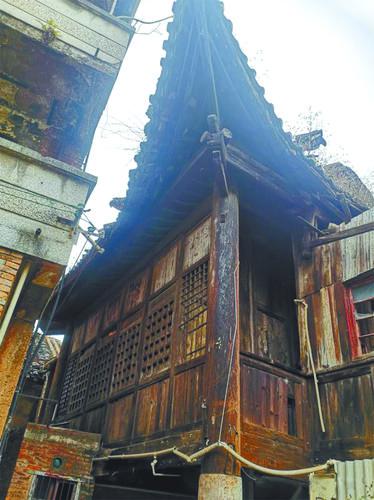

左側一片空曠,被高高的藍鐵皮圍著,一幢古屋挑檐沖天。走近看到門牌38號。新中國成立前是廣東會館,成立后是昭通衡器廠,沒有錯,邊上還立著文物保護的標志。那一片空地是2011年5月20日一場大火引起的,周邊十多戶受災,其中十戶居民住宅全部化為灰燼,廣東會館也有一部分被燒毀。會館大門部分有較高的山墻相隔,因撲救及時,得以保存下來。此時的這面墻,就像英雄一樣矗立在那里,歌頌著建筑師的功績。

據(jù)記載,廣東會館建筑面積1173.78平方米,占地面積1198.17平方米。站在會館外看到后面的房屋已經(jīng)開始進行保護,屋頂有彩鋼瓦遮蓋起,讓其不受風雨之苦。有幸啊,實物在歷史在,這是看得見的歷史。但看到這,總覺得有什么不妥,好像缺了什么,往回走了幾步,疑慮在心中消除。原來在前戲臺與后房之間的一棟三層樓沒有了,才顯得那么空曠,所以那挑檐看去那么顯眼。

這片區(qū)居住的多是匠人,靠著手藝吃飯的人,一代傳一代,至今已有幾代人,有的已經(jīng)說不清楚,只知道爺爺?shù)臓敔斁驮谶@兒做這營生。大人進城必到挑水巷,那里有各式各樣的家什,讓人信得過的家什。隨行的孩童連蹦帶跳,跑到鄰近的饞嘴街(過去也叫銅匠街,現(xiàn)為崇義街),買上一串糖葫蘆、一個燒洋芋,喝上一杯冰涼的木瓜涼粉。

正因為此地為市中心地帶,人流密集,這里還聚集了許多代寫文書之人,可以說幾乎什么都寫,訴訟案件、申請舉報、合同協(xié)議、欠款追賠等等,還能代請律師,更牛的還可代編論文。在以前識文斷字的人不多,寫封家書都很困難的年代,在這能夠解決許多人不識字的難題。看到這些代寫鋪,讓我想起了北宋中期的杜衍。少時貧困,曾以幫人抄寫文字度日,后及登,至太師,封祁國公。再想代編論文也不是什么難事了。人生變幻無窮。這里還有些舊書攤,收進賣出維持著簡單的生計。曾經(jīng)有不少文物級的東西在這里被人淘走。

走進挑水巷,與一老者邊聊邊走,問原來的水塘子在哪里,說是在順城街與饞嘴街之間。在饞嘴街與挑水巷三岔口,一位配鑰匙的老者確定水池的位置即現(xiàn)在的“百衣匯”的位置。那是個長方形的石砌水池,叫法不一,有人叫水塘子,也有人叫大水塘。此水來自大龍洞,流經(jīng)二十五孔橋,進入昭通城。水池被填掉的時間大概在20世紀70年代。水塘子因通了自來水后,漸漸荒廢。“紅旗旅社”開建,就把水塘子給填了。這水在雨天還是會有點渾濁,比起東門的水池來說,這邊的水比那要干凈多了,每天人來人往,挑水的人不斷。

據(jù)資料,清乾隆二十八年(1763年),擴建利濟池,用條石鑲砌。池深2.33米,周長129.33米,面積641.2平方米,可容水1490立方米,更名“下水塘”。而明渠是1943年建成。10公里長的明渠從大龍洞引至八角亭,流入八角亭水池,上水塘、下水塘供城內居民飲用。由于明渠水質得不到保證,新中國成立后又建了封閉式的水管輸送。水管接通后,水池慢慢失去了用戶,偶爾只有人洗洗東西了。

此地為昭通城市中心,街面富戶也多,日常用水都由挑水的人來承擔,這些人也就成了專職挑水賣而謀生的人。不用說,每個職業(yè)都有其操守,他們每天清晨都會按時挑到固定的客戶家里。

曾經(jīng)的挑水巷,是典型的老巷生活,寬不過三米,兩邊不整齊的老房子,構成了挑水巷的小巷風情。雖然如今已不再是昭通最熱鬧的地區(qū),卻仍殘留著一抹曾經(jīng)繁華的影子。如今小巷仍在,有舊字畫舊書攤、代寫、裁衣服裝修改、刻章、小百貨、手機出售、貼膜、維修和音樂下載、美甲、各種特色小吃、五金鐵器、修鎖配鑰匙等行業(yè)。許多歷史遺跡都已不復存在,實屬可惜。2010年,地方政府對挑水巷其中的一部分進行了重修,為二層鋼筋混凝土框架樓。

從一條巷的歷史可以窺見一座城市的歷史風貌,歷史總是與人與物相聯(lián)系,一定時期的人,促成一定歷史時期的事。細細品味,很是有勁,很有回味。

時下,昭通古城一些重大文物保護工程相繼開始,搶救性的保護工作陸續(xù)開展,當這些古建筑恢復之時,這座城市將非常壯觀并具有歷史感。

作者:童海根 文/圖

作者:童海根 文/圖