2023-11-17 08:00 來源:昭通日報

《影鑒扎西》是一本書,一本關(guān)于扎西的歷史圖片集。

作為一篇閱讀這本書的短文,我仍然愿意用“影鑒扎西”來作為標(biāo)題。或許,這更接近此書編著者最初的想法。

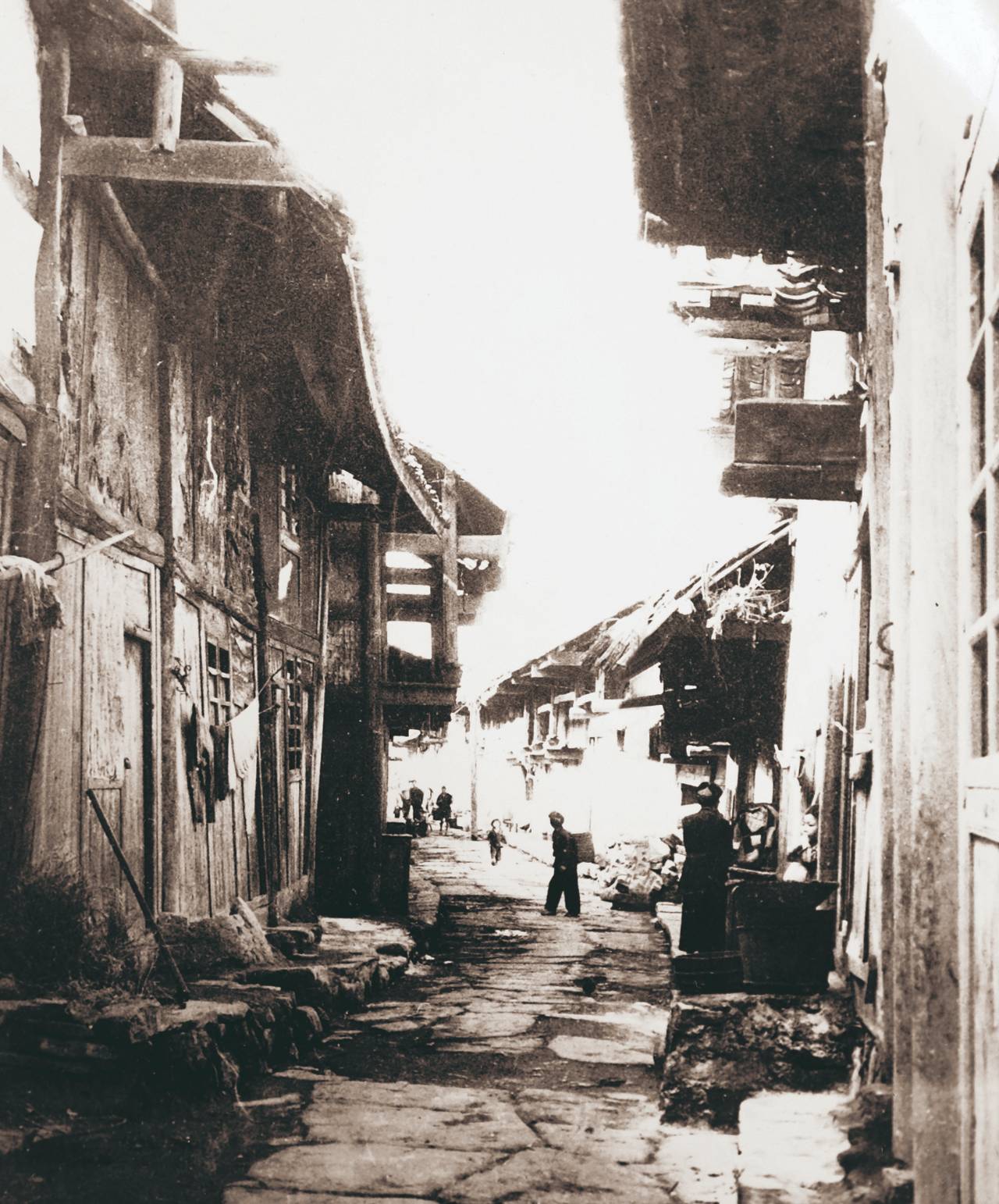

作為威信縣文化館的老館長,馮壽芳先生給此書作序時寫下這樣一段話:“影,即光影;鑒,意為鑒證。”“一張照片只是一個時空切片,經(jīng)過風(fēng)雨洗禮后,帶著時代的‘包漿’便成了反映時代的鏡子,攝影師可以掌控拍攝技法,但不能掌控幾十年后照片因褪色而帶來的各種情緒,這種情緒流動于空氣之中,存在于每個人的內(nèi)心深處。它也能讓一切不實與一切人為的杜撰變得尷尬,它像一面鏡子擺在你的面前,無論你高興與否。”

我們常見的有歷史縱深感的書,一般以文字為主,圖片為輔。而《影鑒扎西》則主要用灰白的歷史照片作為光影,以或多或少的圖說作為鑒證。所以,當(dāng)640幅照片按照時間的先后順序與事件的邏輯關(guān)系連接堆疊在一起時,你會感受到這本書的厚重與分量。這是我們從其他風(fēng)光或旅游宣傳類的畫集里找不到的。

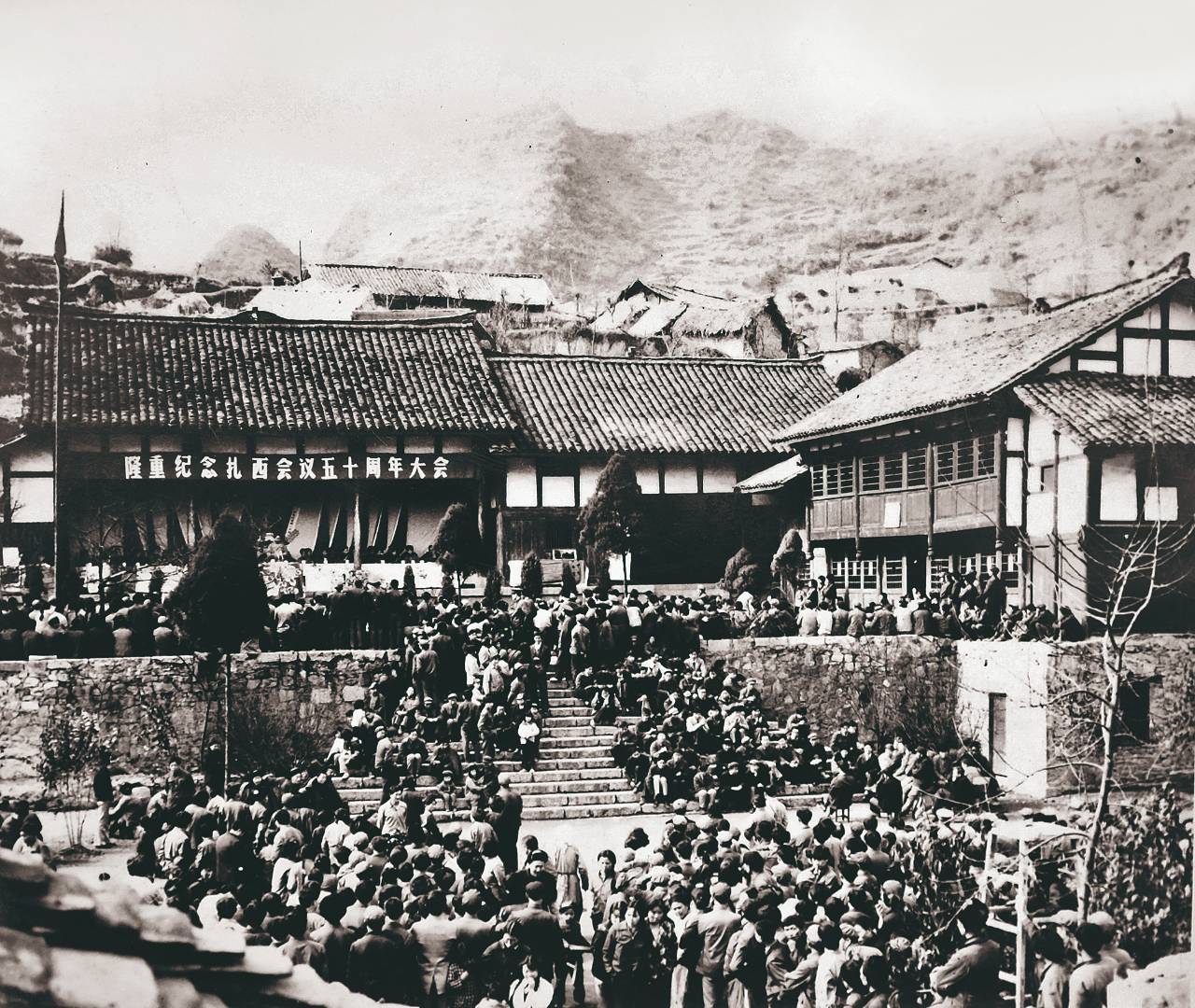

這本關(guān)于威信的歷史圖集,包括時光隧道、薪火永續(xù)和揚帆起航3個部分,除了幾幅出土的文物圖片,更多的圖片所反映的時間是從1912年到2022年。其中,直到20世紀(jì)90年代,圖片的光影才變得敞亮起來。這也符合歷史的進程和攝影的發(fā)展過程。

這些圖片一部分是編著者從省、市、縣的檔案館、圖書館里淘來的,一部分是老同志提供的。每一幅影像的背后都有一個普通又難忘的故事,編著者與當(dāng)事人不厭其煩地琢磨,并得以用文字輔助還原歷史的真實。

20世紀(jì)80年代,扎西小學(xué)紅星樂隊。

20世紀(jì)80年代,入伍參軍。

20世紀(jì)80年代,威信縣百貨大樓內(nèi)。

你可能不會想到這本450頁的集子居然是一個1981年8月出生的年輕人編著的。編著者叫鄭方星,現(xiàn)任威信縣文化館館長、威信縣攝影家協(xié)會副主席兼秘書長。鄭方星忘不了1996年那個冬天,他隨父親到云南藝術(shù)學(xué)院附中參加專業(yè)考試的情形,在東風(fēng)廣場的一個舊書攤前,當(dāng)時15歲的他買下一本與扎西相關(guān)的書籍,讓他感受到書里那些“精彩的瞬間”和“歷史的痕跡”。2005年秋,他帶著老照片去拜訪劉行高先生,被劉老的一席話所感動,自此,他從自家的老照片中抽身出來,把目光投向了整個威信縣……

閱讀《影鑒扎西》,明顯感覺到該書呈現(xiàn)的只是鄭方星所收集影像中的一部分。集子里的圖片再現(xiàn)了威信縣的自然地理、政治、軍事、經(jīng)濟、文化、教育、衛(wèi)生、百姓生活等情況,充滿了正能量,而其他一些相對敏感、低沉的內(nèi)容并沒有出現(xiàn)在編著者的視野中,這體現(xiàn)了本書的客觀性、可讀性。

鄉(xiāng)愁是割不斷的思念。作為一個從威信的大山里走出來的山里人,我對扎西古鎮(zhèn),對古鎮(zhèn)的紅色記憶,對已經(jīng)消失的扎西電影院、扎西廣場以及威信一中校園的彭家碉等風(fēng)物十分熟悉。在這本集子中,多次出現(xiàn)了我熟悉的場景,雖然這些場景因為歷史和現(xiàn)實的原因已經(jīng)不復(fù)存在,卻勾起我很多的回憶。我相信,讀到這本集子的讀者,特別是那些為此書提供了珍貴影像的有心人,感觸肯定比我更多。

因此,我對鄭方星這個今年只有42歲的文化人所展現(xiàn)出來的成熟與老練更為贊嘆佩服,他用自己的執(zhí)著與熱愛把威信的“長度”拉得很長很長。

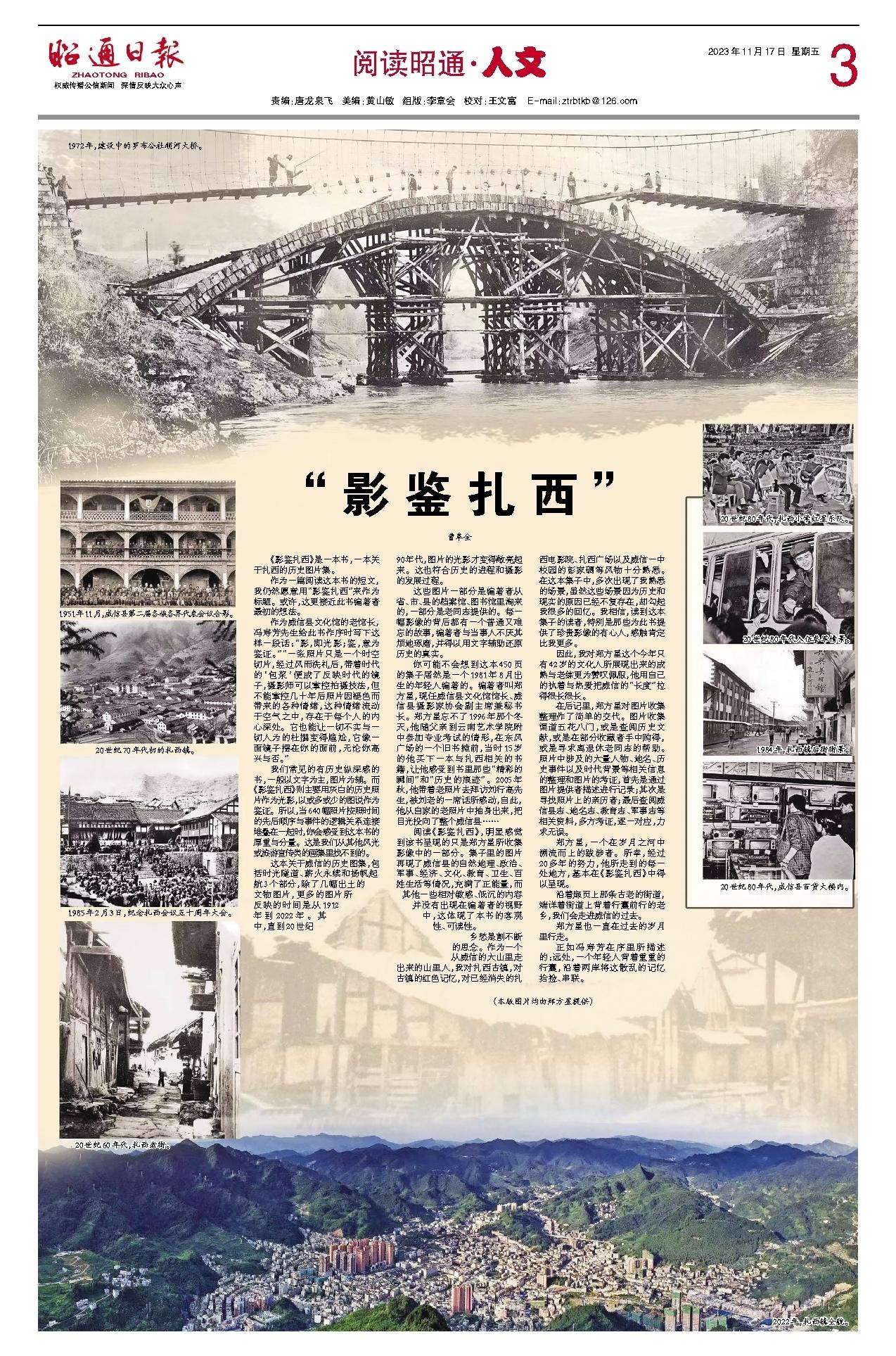

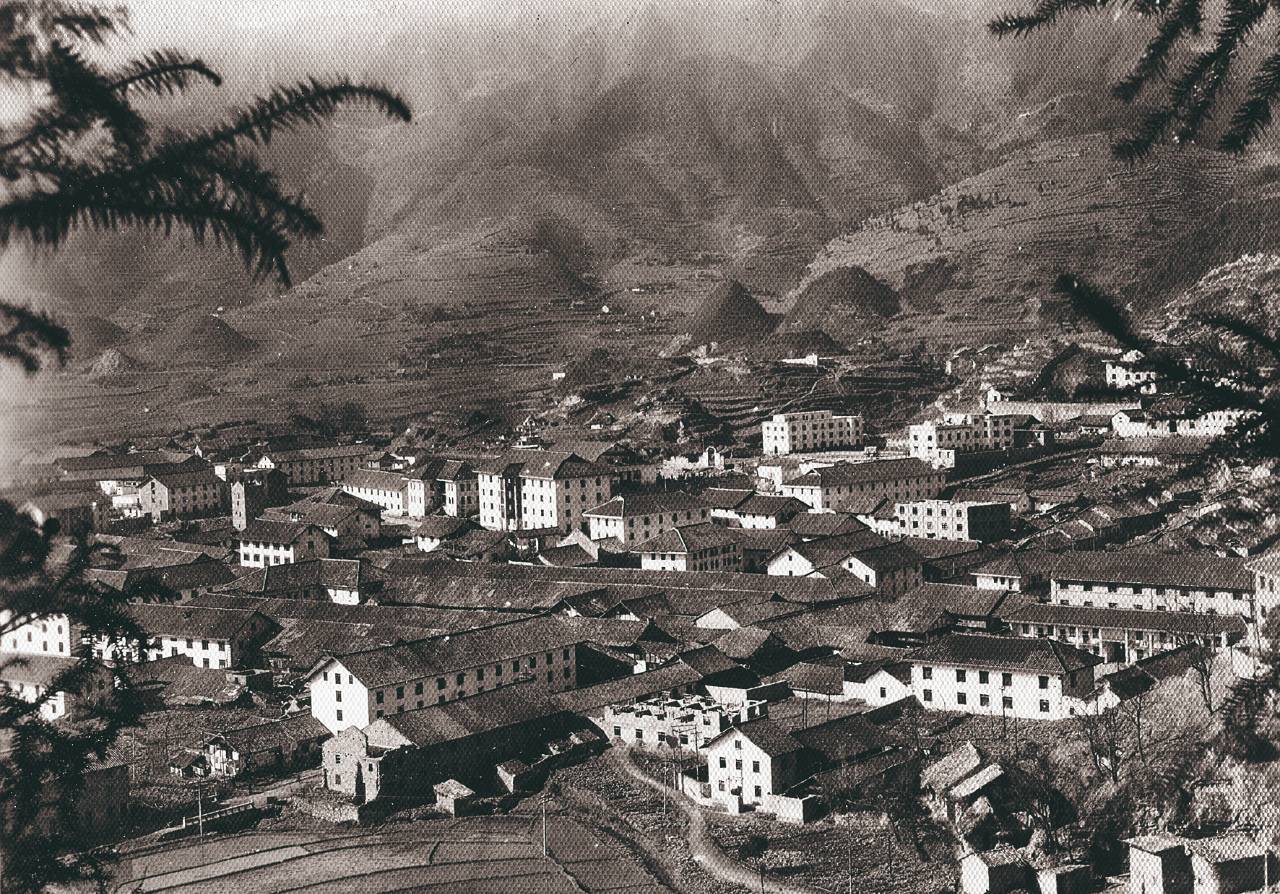

1951年11月,威信縣第二屆各族各界代表會議合影。

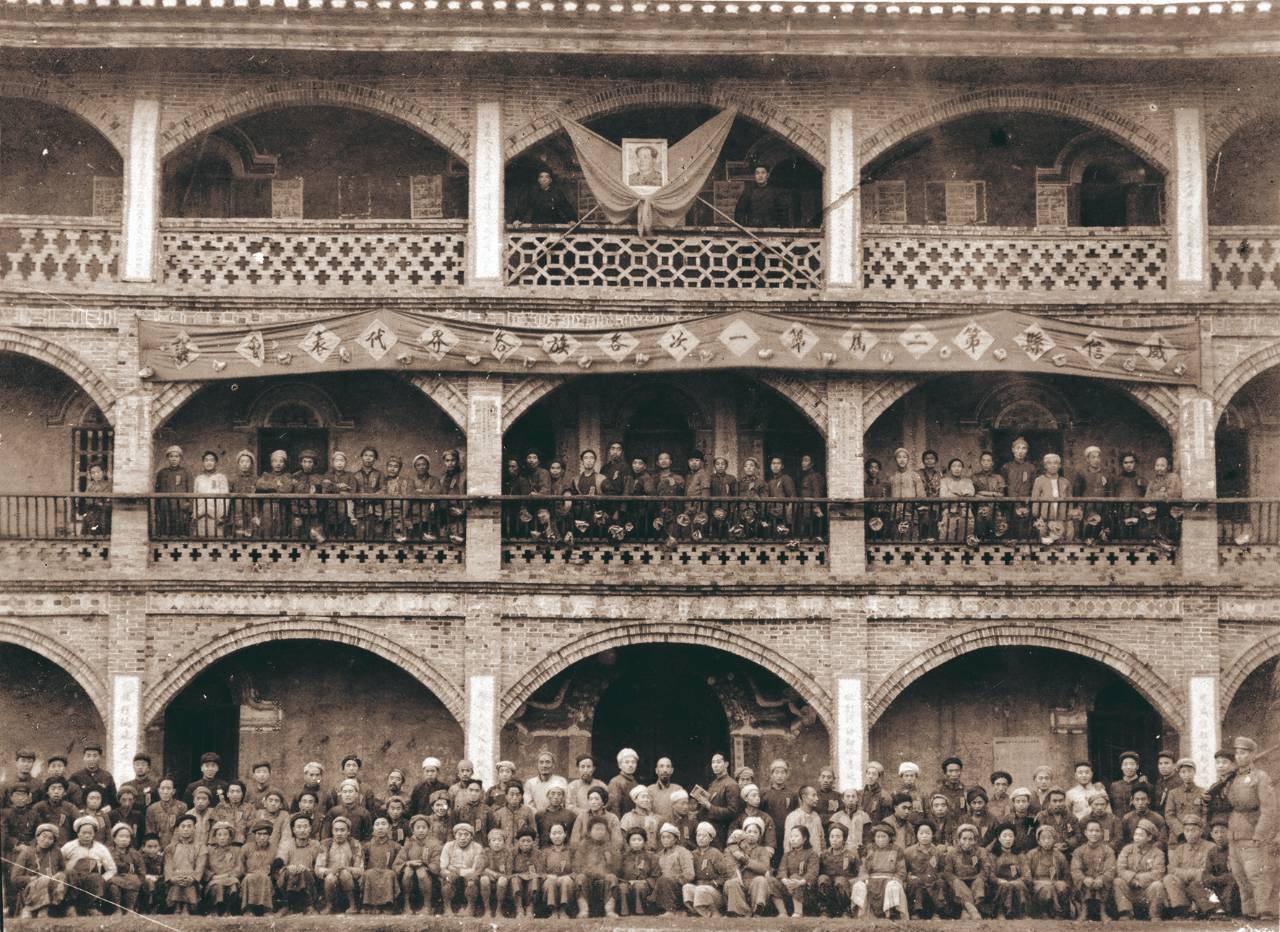

20世紀(jì)70年代初的扎西鎮(zhèn)。

在后記里,鄭方星對圖片收集整理作了簡單的交代。圖片收集渠道五花八門,或是查閱歷史文獻,或是在部分收藏者手中購得,或是尋求離退休老同志的幫助。照片中涉及的大量人物、地名、歷史事件以及時代背景等相關(guān)信息的整理和圖片的考證,首先是通過圖片提供者描述進行記錄;其次是尋找照片上的親歷者;最后查閱威信縣志、地名志、教育志、軍事志等相關(guān)資料,多方考證,逐一對應(yīng),力求無誤。

鄭方星,一個在歲月之河中溯流而上的跋涉者。所幸,經(jīng)過20多年的努力,他所走到的每一處地方,基本在《影鑒扎西》中得以呈現(xiàn)。

沿著扉頁上那條古老的街道,端詳著街道上背著行囊前行的老鄉(xiāng),我們會走進威信的過去。

鄭方星也一直在過去的歲月里行走。

正如馮壽芳在序里所描述的:遠處,一個年輕人背著重重的行囊,沿著兩岸將這散亂的記憶拾撿、串聯(lián)。

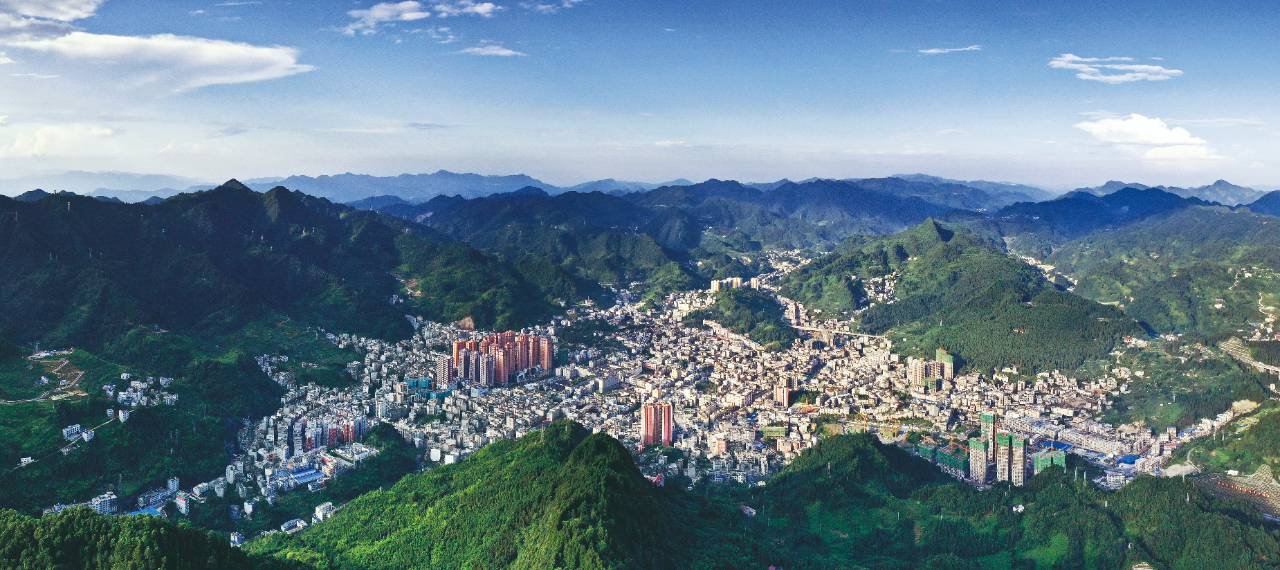

2022年,扎西鎮(zhèn)全貌。

昭通日報記者:曹阜金

(圖片由鄭方星提供)