2024-05-10 09:57 來源:昭通日報

我們經(jīng)常走過的步梯,往往會忽略了它有多少級臺階;

我們經(jīng)常擦肩的樹梢,往往會忽略了它已經(jīng)悄然發(fā)芽。

在昭通的日月星辰山川河流中奔走,我們竟然也會忘記昭通的模樣。

5月,我們特推薦一些書籍,以“書籍里的昭通”為出發(fā)點,讓您從另外一個角度——在書籍里了解昭通。

這是昭通人寫的有關(guān)昭通的書,它們包括學(xué)術(shù)研究、史料記載,也包括新聞作品和非虛構(gòu)的文學(xué)作品,它們在一定程度上有助于您看見昭通的過去和未來。

仰望昭通歷史文化的浩瀚星空,不妨從這些書開始,從不同的“路徑”走進(jìn)昭通,從不同的“窗口”觀察昭通。

弱水三千,只取一瓢飲。滄海拾遺的背后,是文化脈絡(luò)的梳理。帶著一本書,讀懂昭通!

《昭通文物考古論文集》內(nèi)容涉及昭通歷史發(fā)展序列、文物考古、文化解讀等方面,不僅是文博工作者研究、檢索、查考的工具,也是公眾了解昭通地方歷史文化的學(xué)習(xí)資料。

“如果沒有《西樓文選》,張希魯基本消失在學(xué)術(shù)史觀察的視野之外;如果沒有張希魯,滇東考古學(xué)的早期歷史仍然無法打撈;如果沒有滇東考古學(xué)及與之平行的‘安陽之外’的范例,我們將永遠(yuǎn)意識不到中國考古學(xué)的多元景象和復(fù)雜遺產(chǎn)——這一切維系于一本非正式出版物。”2012年第三期《讀書》刊發(fā)徐堅《未被認(rèn)可的出版物和考古學(xué)》,對昭通學(xué)者張希魯?shù)目脊艃r值和意義進(jìn)行了論述。

包括《未被認(rèn)可的出版物和考古學(xué)》的37篇論文,還可以領(lǐng)略曹吟葵、張希魯、鄒長銘、陳孝寧等昭通文化大家的學(xué)養(yǎng)和文風(fēng)。

《昭通簡史》以時間為經(jīng),以歷史事實為緯,以平實精練的語言,記載了昭通的地方歷史。

全書共七章,依次將遠(yuǎn)古至先秦時期、秦漢時期、三國兩晉南北朝時期、隋唐兩宋時期、元明時期、清朝時期、民國時期的昭通依次展現(xiàn)在我們面前,讓我們通過閱讀此書,了解耳熟能詳?shù)摹巴鄞盒耐卸霹N”中“望帝”與昭通的關(guān)系,了解兩漢時期“朱提銀”與“堂狼洗”在中國冶金史上留下的精彩篇章,了解“扎西會議”怎樣“改組黨中央的領(lǐng)導(dǎo)特別是軍事領(lǐng)導(dǎo),推動中國革命走向勝利新階段”等。通讀《昭通簡史》,可以一窺地處西南一隅的昭通對中國歷史進(jìn)程的影響,正是無數(shù)個“昭通”組成了整個華夏波瀾壯闊的歷史,彰顯著泱泱大國厚重的文化底蘊和頑強(qiáng)的生命力。

《昭通地名文化》不僅僅介紹昭通地名,跳出地名框架,涉及昭通地方史、民族史、地理特征、方言、傳說等各方面。

昭通今日所使用的地名,是無數(shù)先民與這塊土地血脈相連,融合創(chuàng)造的文化結(jié)晶。綏江“野土地”,傳說有人用假的土地菩薩像,換了原來廟里的真金土地菩薩,老百姓不認(rèn)可,遂稱之為“野土地”。由于馬在過去很長時間都是昭通主要的交通工具,因此誕生了很多帶“馬”的地名,有“樂馬廠”“走馬田”“跑馬坪”“騾馬口”……昭通地名的探源,不僅可以增進(jìn)我們對地理、歷史、民情、風(fēng)俗、禮儀、宗教等的了解,也可以從地名追溯先人開疆拓土的歷史軌跡,緬懷先賢篳路藍(lán)縷,還可為昭通鄉(xiāng)土研究提供珍貴史料。

《西風(fēng)古道:外國人眼中的近代昭通》屬于昭通地方史研究的范疇,其選擇近代昭通史作為研究對象,同時借助外國人經(jīng)過昭通的游記為主要文獻(xiàn),展開一個對昭通近代史研究有異于前人成果的視角。

眾所周知,鴉片戰(zhàn)爭后,外國的傳教士、商人、科考隊、探險家蜂擁進(jìn)入中國,其中也包括昭通。基于種種不同目的,他們用與中國人不同的觀察、思考和寫作習(xí)慣記錄了在華的所見所聞,還充分利用了當(dāng)時已有的科技手段,包括出現(xiàn)不久的攝影技術(shù)等,留下了早期昭通大量的珍貴圖片,展現(xiàn)了清末和民國初年昭通文化、民俗、社會各界人物和地理風(fēng)景的獨特歷史畫面,極大地彌補(bǔ)了地方史料記載中的不足。

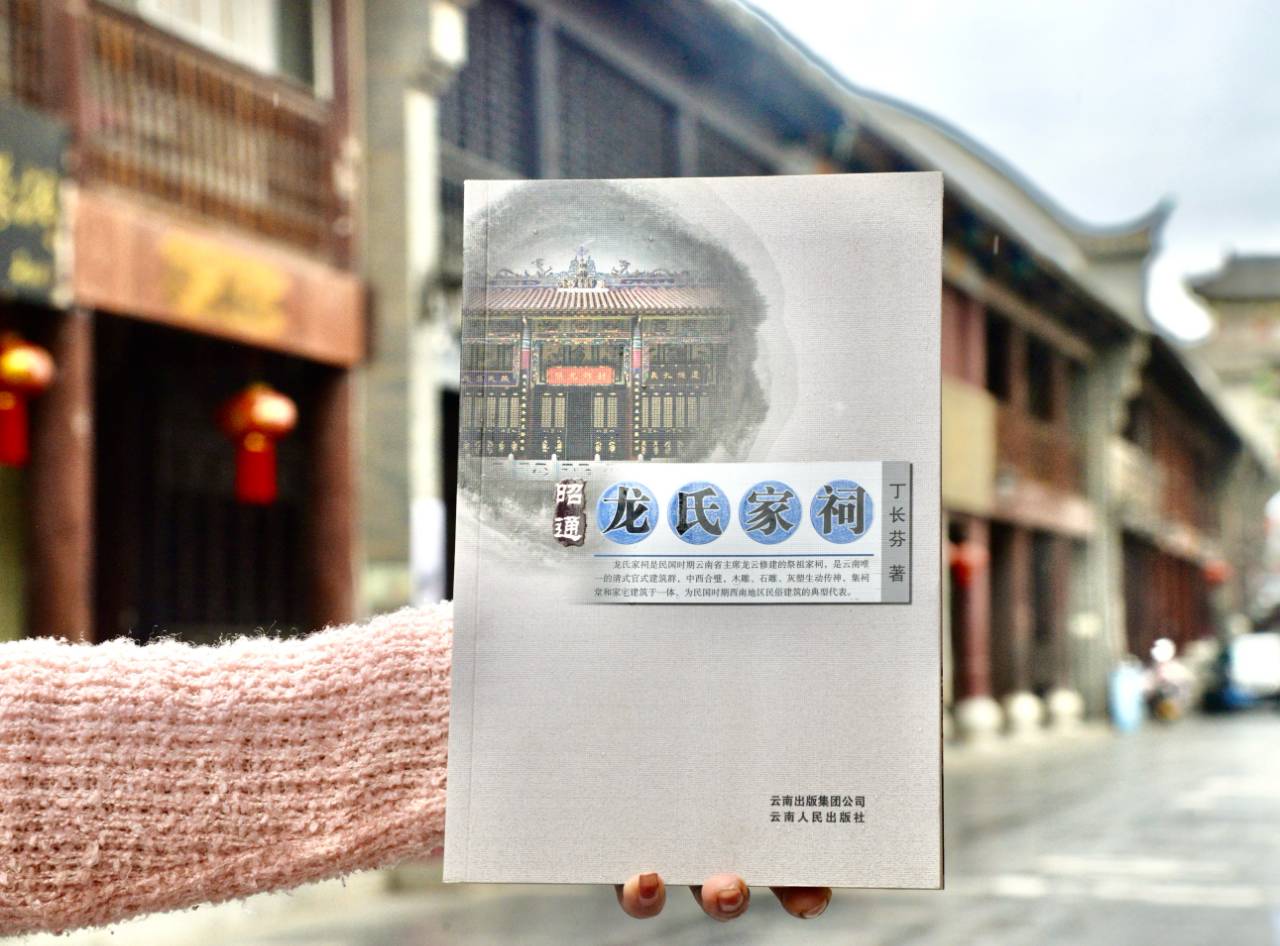

《昭通龍氏家祠》一書集中描述了龍氏家祠的歷史原貌、建筑藝術(shù)及文化內(nèi)涵。

龍氏家祠是民國時期云南省主席龍云修建的祭祖家祠,是云南唯一的清末官式建筑群,集祠堂和家宅建筑于一體,為民國時期西南地區(qū)民俗建筑的典型代表。2002年7月,龍氏家祠維修保護(hù)工作提上日程,至2008年11月竣工,《昭通龍氏家祠》記錄了歷時6年的修繕過程。

此書不僅是一個修繕過程的敘述,也是對一個時代風(fēng)云人物的追溯。祖籍四川金陽,出生于云南省昭通市昭陽區(qū)炎山鄉(xiāng)松樂村的龍云,主政云南18年。其間,龍云組織滇軍42萬人奔赴抗日第一線,籌集軍民所需物資鞏固戰(zhàn)略后方,建立聯(lián)結(jié)東南亞和川、黔、桂陸空運輸網(wǎng)絡(luò),并大力發(fā)展農(nóng)業(yè)和工業(yè),云南近現(xiàn)代史上經(jīng)濟(jì)、教育、文化事業(yè)的高光時刻因此出現(xiàn)。

《張觀玉》是一本用光影記錄解放后到改革開放前的昭通的攝影集。

昭通地處川、滇、黔三省接合部,自古以來地理位置優(yōu)越,屬于南絲綢之路的要沖。傳教士通過五尺道進(jìn)入昭通,開始有照片記錄昭通。張觀玉是昭通解放后從事專業(yè)攝影第一人,也是《昭通日報》1950年創(chuàng)刊后的首任攝影記者。懷揣著“國家發(fā)了相機(jī)給我,我應(yīng)該把昭通各方面當(dāng)時的情況記錄下來、拍攝下來”的責(zé)任感,張觀玉通過一組組照片記錄著新中國成立之后的昭通歷史,反映了昭通老百姓的澎湃激情和喜怒哀樂,還有一些重大事件,折射著中國重大政治的變遷。翻閱這本攝影集,既是翻閱昭通歷史,也是翻閱老一輩攝影人敏銳的眼光、執(zhí)著的精神以及精湛的技藝。

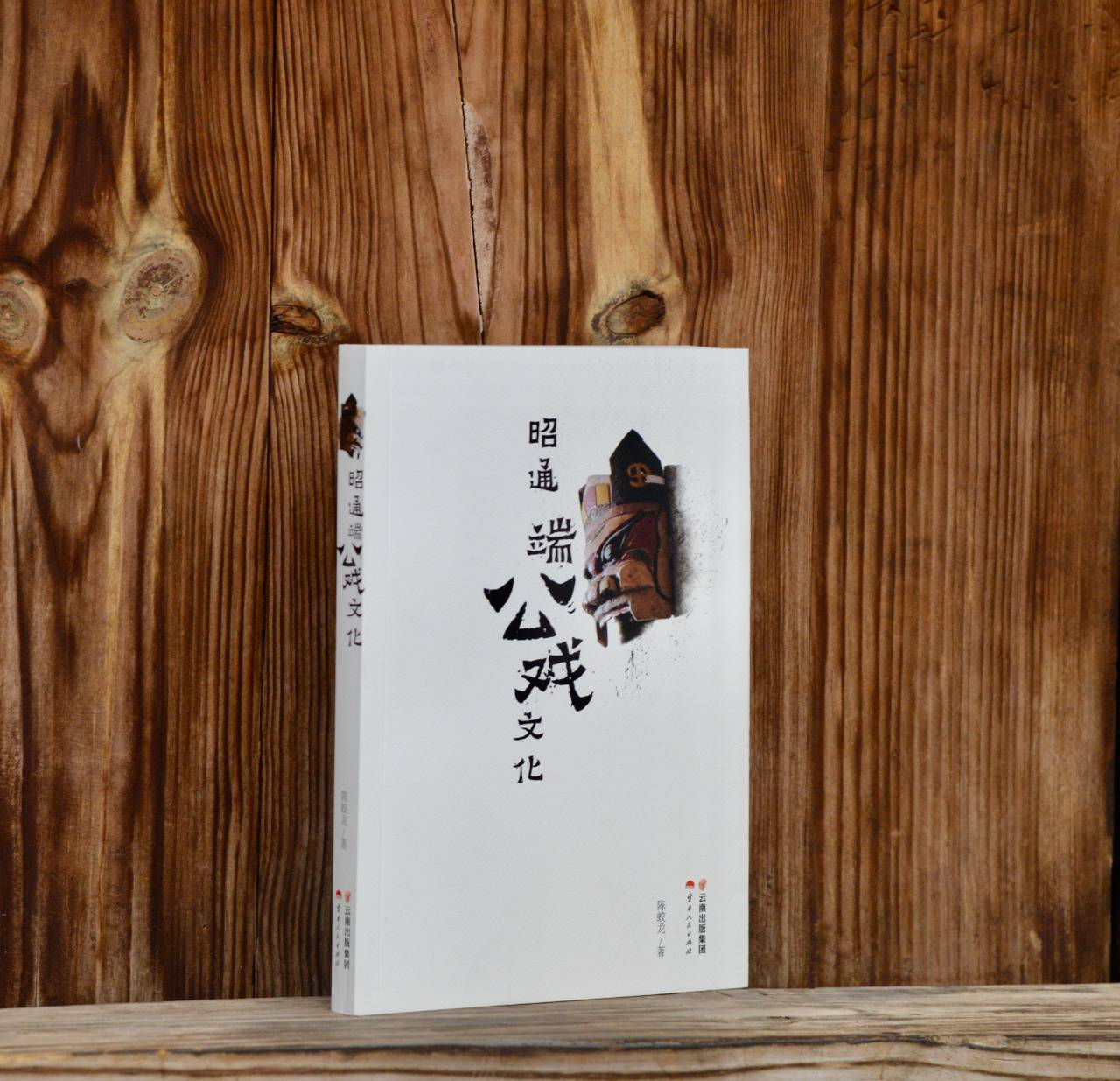

《昭通端公戲文化》對昭通端公戲的調(diào)查和研究進(jìn)行了總結(jié)和梳理,并在前輩們的基礎(chǔ)上稍微進(jìn)行了一些深入、拓展,是一本基礎(chǔ)調(diào)查和學(xué)術(shù)研究相結(jié)合的地方書籍。

昭通端公戲是昭通地區(qū)優(yōu)秀的民間傳統(tǒng)文化之一,屬儺戲的一種。昭通端公戲是民間祭祀儀式和信仰、儺舞、儺樂、儺技、民間文學(xué)、民俗等雜糅的文化多元體,展現(xiàn)了民眾的思想、情感、意志和審美情趣,也反映了昭通的歷史文化、社會生產(chǎn)、自然生態(tài)、民族關(guān)系等。更為重要的是,它還是戲劇從宗教祭祀儀式向儺戲、再由儺戲向戲劇發(fā)生演變鏈條的“活化石”,能為學(xué)術(shù)研究提供彌足珍貴的鮮活材料。通過《昭通端公戲文化》一書,我們可以了解古老的儺戲,感受昭通厚重的地域歷史文化和端公戲獨特的藝術(shù)文化魅力。

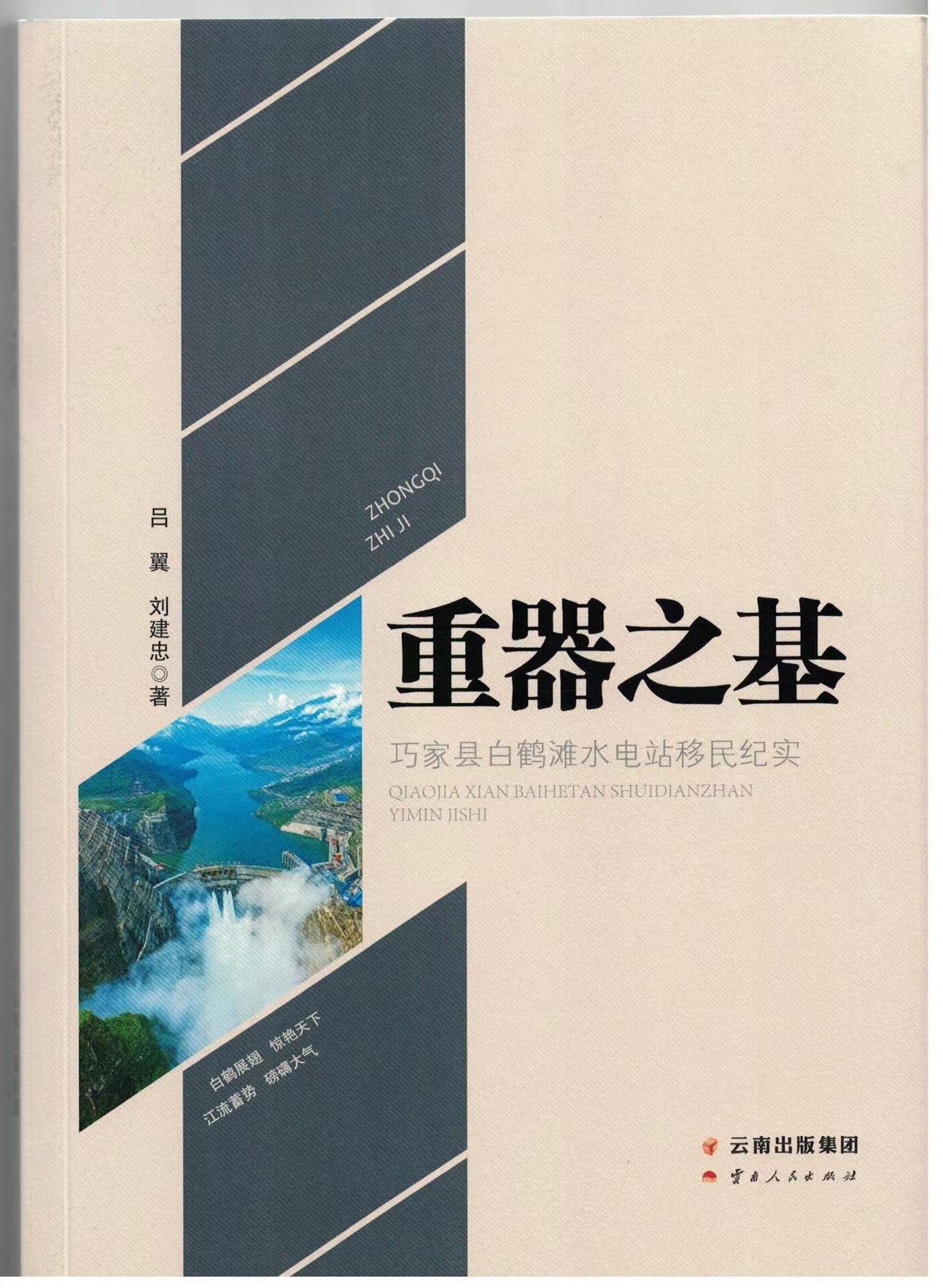

《重器之基——巧家縣白鶴灘水電站移民紀(jì)實》是一部關(guān)于金沙江上最大的水電站——白鶴灘水電站移民工作的紀(jì)實作品,是一部集中體現(xiàn)金沙江流域絢麗多姿文化的生動畫卷。

作品以倒敘的方式,講述白鶴灘水電站庫區(qū)移民工作的艱辛歷程,涉及水電站建設(shè)的歷史沿革、移民實物登記、搬遷協(xié)議和生產(chǎn)安置協(xié)議簽訂,以及搬遷后移民后續(xù)發(fā)展等方方面面,體現(xiàn)了移民干部和移民群眾服務(wù)大國重器的移民精神。

作品詳細(xì)描寫白鶴灘水電站建設(shè)過程中,昭通市、巧家縣各級領(lǐng)導(dǎo)的頂層設(shè)計,基層干群的艱苦付出,老百姓的無私情懷,由此表達(dá)“以人民為中心”的執(zhí)政理念,描繪了大江之側(cè)移民縣城的未來美好圖景。

《鹽津豆沙關(guān)》是“發(fā)現(xiàn)云南”系列叢書之一,獲2023年度“云南十大好書獎”。

五尺道、僰人懸棺、觀音閣等景點,都是鹽津獨特的歷史符號和文化意蘊所在。這些歷史符號和文化意蘊,經(jīng)歷了無數(shù)風(fēng)云紛亂之后,本就厚重?zé)o比,又被作者置于自己熱愛鄉(xiāng)土山川的激情中熔煉之后,再以理智和辯證的思緒淬煉,于是鹽津的人杰地靈、豆沙關(guān)的精神喻示,就深深地銘刻在了讀者心中。

書中的人文和景致,是這世間的真實存在,而且,我們也和作者一樣,是熱愛鄉(xiāng)土并樂往山水,樂于在自然美景、人文古跡中陶冶性情,那么,不妨擇個時機(jī),去鹽津親歷作者的發(fā)現(xiàn),去豆沙關(guān)發(fā)現(xiàn)自己的發(fā)現(xiàn),或許,這才是人生的快意所在!

《跋涉者的足跡》是一部新聞作品集,它不僅是記者從事新聞工作以來的一次階段性小結(jié),也是昭通經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的一個階段的工作呈現(xiàn)。

該書由“紀(jì)事篇”“人物篇”“時評篇”和“隨筆篇”四個部分90余篇文章組成,約33萬字,內(nèi)容涉及脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、文化旅游等,記者圍繞全面實施“六大戰(zhàn)略”、做好“產(chǎn)、城、人”三篇文章采寫了一大批有深度、有溫度的稿件,這些文字見證了昭通巨變,不少作品還獲得了國家、省級新聞獎。

記者是記錄時事的歷史學(xué)家,而歷史學(xué)家則是記錄往事的記者。今天的新聞是明天的歷史,多年以后,當(dāng)你翻閱《跋涉者的足跡》,你依然會看見昭通一個時期蓬勃向前的情景。

作者:劉瑤