2024-05-13 16:40 來源:云南日?qǐng)?bào)

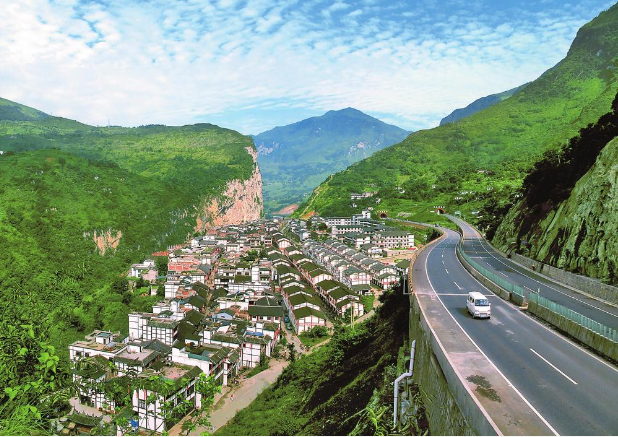

豆沙古鎮(zhèn)

“一目三千年,五路過雄關(guān)。”鹽津縣豆沙文化站站長(zhǎng)侯林站在豆沙關(guān)五尺道僰人懸棺觀景臺(tái)上介紹。

“鎖鑰南滇,扼守西蜀。”位于滇川交界處的豆沙關(guān),是古時(shí)中原出川入滇的第一道險(xiǎn)關(guān)。秦開“五尺道”漢筑“南夷道”,歷經(jīng)2400多年的發(fā)展,如今的豆沙關(guān)已形成了世界上獨(dú)一無二的五尺古道、水道、國(guó)道、鐵路、高速公路“五道并行”的交通奇觀。關(guān)樓前長(zhǎng)約350米、寬1.7米的石道上布滿243個(gè)深深淺淺的馬蹄印跡,是迄今為止全國(guó)馬蹄印跡保留最久、最完好、最多的古驛道。

“是誰在這里留下了人類的第一個(gè)腳印?我們有理由相信,豆沙關(guān)也許是公元前11世紀(jì),出生于朱提(今昭通)的杜宇和妻子梁利帶領(lǐng)部族北拓成都平原建立蜀國(guó)的必經(jīng)之道。”侯林介紹,如果從杜宇北拓算起,豆沙關(guān)古道的歷史已經(jīng)超過3000年。

無論是蜀王杜宇北拓還是秦國(guó)蜀郡太守李冰“積薪燒巖”開鑿,豆沙關(guān)都是中國(guó)南絲綢之路的重要組成部分,更是見證了3000多年來中華民族國(guó)家統(tǒng)一、民族團(tuán)結(jié)的發(fā)展歷程的重要物證。

“豆沙關(guān)上云悠悠,題名字字有千秋。千秋文物應(yīng)常在,留與祖國(guó)護(hù)神州。”這是20世紀(jì)30年代云南著名文史學(xué)者梅紹農(nóng)途經(jīng)豆沙關(guān)留下的詩(shī)句,“千秋文物”指的就是豆沙關(guān)上全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位唐碑亭中的袁滋摩崖石刻。

公元794年,唐御史中丞袁滋一行奉詔冊(cè)封南詔,途經(jīng)豆沙關(guān),為該處險(xiǎn)要地形和赴南詔冊(cè)封的重大使命感慨而題。題字正文7行為直書,末行“袁滋題”3字為小篆。該題字雖只有122字,卻與大理南詔德化碑遙相呼應(yīng),成為研究唐史和南詔史的重要實(shí)物資料,被專家稱為“維國(guó)家之統(tǒng)、定疆域之界、鑒民族之睦、補(bǔ)唐書之缺、正在籍之誤”的文物。

今年“五一”期間,由鹽津縣主辦的第二屆“鹽津大廚”烹飪技能大賽在豆沙鎮(zhèn)廣場(chǎng)舉行。品文化、觀美景、吃美食,千年古鎮(zhèn)游人如織,悠久的歷史文化、獨(dú)特美景、特色美食、弘揚(yáng)地方人文風(fēng)情“3+N”產(chǎn)業(yè)鏈,不但保留和傳承了豆沙關(guān)歷史文脈,還為豆沙關(guān)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了內(nèi)生動(dòng)力。

漫步古色古香的豆沙古鎮(zhèn),秦風(fēng)漢韻,古道悠悠,人背馬馱的場(chǎng)景早已不見,但凸凹不平的“五尺道”卻始終印刻著昔日走馬幫的輝煌歷史。依托省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、省級(jí)愛國(guó)主義教育基地、省級(jí)歷史文化名鎮(zhèn)、省級(jí)旅游重點(diǎn)建設(shè)小集鎮(zhèn)等品牌,如今的豆沙關(guān)已經(jīng)成為集文化體驗(yàn)、民俗風(fēng)情、戶外探險(xiǎn)、休閑娛樂于一體的南絲路關(guān)隘文化旅游景區(qū),成為中外游客觀光、體驗(yàn)、游學(xué)的打卡地。

“腳踩五尺道,一目三千年。”文物承載燦爛文明,傳承歷史文化,維系民族精神。讓文鎮(zhèn)古道活起來,讓摩崖文字活起來,歷經(jīng)多年的保護(hù)開發(fā),續(xù)寫著南絲綢之路上古道雄關(guān)全新的歷史。

來源:云南日?qǐng)?bào)

云南日?qǐng)?bào)記者:蔡侯友 沈迅? 通訊員:幸東 /圖