2024-07-14 11:43 來(lái)源:昭通日?qǐng)?bào)

(一)

文淵街的根,是文化的接續(xù)。

清乾隆四十九年(1784年),昭通知府孫思庭將“昭陽(yáng)書(shū)院”從昭陽(yáng)區(qū)八仙營(yíng)搬遷到原昭通地區(qū)第三中學(xué)內(nèi),并更名為“鳳池書(shū)院”。清嘉慶二十年(1815年),知府張潤(rùn)、教授李上桃重修,官紳捐贈(zèng)束脩膏火。清光緒二十六年(1900年),鄉(xiāng)紳謝崇基等重修,并建藏書(shū)樓。這便是昭通最早辦學(xué)的地方,又稱“孔廟”或“黌學(xué)”。當(dāng)時(shí),書(shū)院匯集了一大批文人學(xué)者,孕育了諸如肖瑞麟、辛聯(lián)瑋等眾多才華橫溢的昭通籍文化名人。

狀元橋。

這便是昭通最早的文廟。很多殷實(shí)人家都將孩子送到這里接受教育,耕讀傳家的思想在這里深深扎根。許多老百姓看到讀書(shū)習(xí)字的好處,也開(kāi)始節(jié)衣縮食地將孩子送到這里接受啟蒙教育。

高大的圓柏,200年來(lái)一直蔥郁,俯瞰著從這里經(jīng)過(guò)的孩童、學(xué)子;樹(shù)齡達(dá)100年之久的刺槐,橫亙?cè)诶辖郑曋济Φ娜巳骸N膹R的青石板上,身著長(zhǎng)衫的姜亮夫先生慢悠悠地從這里走過(guò),將國(guó)學(xué)的精髓與要義,鐫刻在樓宇與石墻的時(shí)空交匯處;狀元橋上,那個(gè)手不釋卷的書(shū)生張亞平,多年后成了中國(guó)科學(xué)院院士;治滇18年的少年龍?jiān)疲谶@里困坐多日后,起身奔赴昆明。

當(dāng)然,大成殿、東晉霍承嗣墓壁畫(huà)、漢孟孝琚碑亭和勒石碑前,夏天敏、雷平陽(yáng)等新時(shí)期昭通文學(xué)的領(lǐng)軍人物的背影深深地映照在這條老街上。

(二)

文淵街的源,是文脈的延展。

夕陽(yáng)西下,漫步在文淵街,石墻、青瓦、老樹(shù)和木樓相映成趣。老街東起建設(shè)街,緊鄰東升街,一段小小的陡坡抬升了這條街的走向。

文淵街170號(hào),拉長(zhǎng)了街道張望的身影。

往上走10多米,就是兩年前掛牌的昭陽(yáng)區(qū)第六小學(xué)。對(duì)于這所學(xué)校,很多人的記憶還停留在“昭師附小”的稱謂上,它曾經(jīng)是昭通最好的小學(xué)之一,留下了一個(gè)世紀(jì)的書(shū)生印記。

走進(jìn)大門(mén),古樹(shù)仍然枝繁葉茂,曾經(jīng)簡(jiǎn)陋的學(xué)校變成了設(shè)施齊全的多功能校區(qū)。那幾塊記錄文脈接續(xù)的勒石碑訴說(shuō)著過(guò)往,勒石記事,記錄的是文化的興起與接續(xù)。蒼老的石碑上,字跡歷經(jīng)歲月的洗禮,已有點(diǎn)模糊,那些鐫刻在石頭上的一筆一畫(huà),卻無(wú)法抹去歲月的輝光。這個(gè)曾經(jīng)能容納3000余名孩子的小學(xué),現(xiàn)在仍然書(shū)聲瑯瑯。

走出學(xué)校大門(mén),兩棵200年樹(shù)齡的圓柏,樹(shù)干蒼勁,枝繁葉茂,被圈地保護(hù)在街道的中心——路可以重修,這兩棵百年古樹(shù),卻沒(méi)有被移走。再往前走10多米,一棵刺槐也一樣被掛牌作為百年古樹(shù)保護(hù)起來(lái)。

有槐樹(shù)、柏樹(shù)之地,乃大儒之地。

這個(gè)地方擔(dān)得起。

走到石墻、青磚的原昭通地區(qū)第三中學(xué)(現(xiàn)昭通市實(shí)驗(yàn)中學(xué))舊址前,兩扇木門(mén)緊鎖,門(mén)上的鏤空木雕雖然歷經(jīng)風(fēng)雨,但仍可見(jiàn)其神韻。透過(guò)門(mén)縫依稀可見(jiàn)東晉霍承嗣墓壁畫(huà),那圓頂?shù)哪梗采w著灰塵。

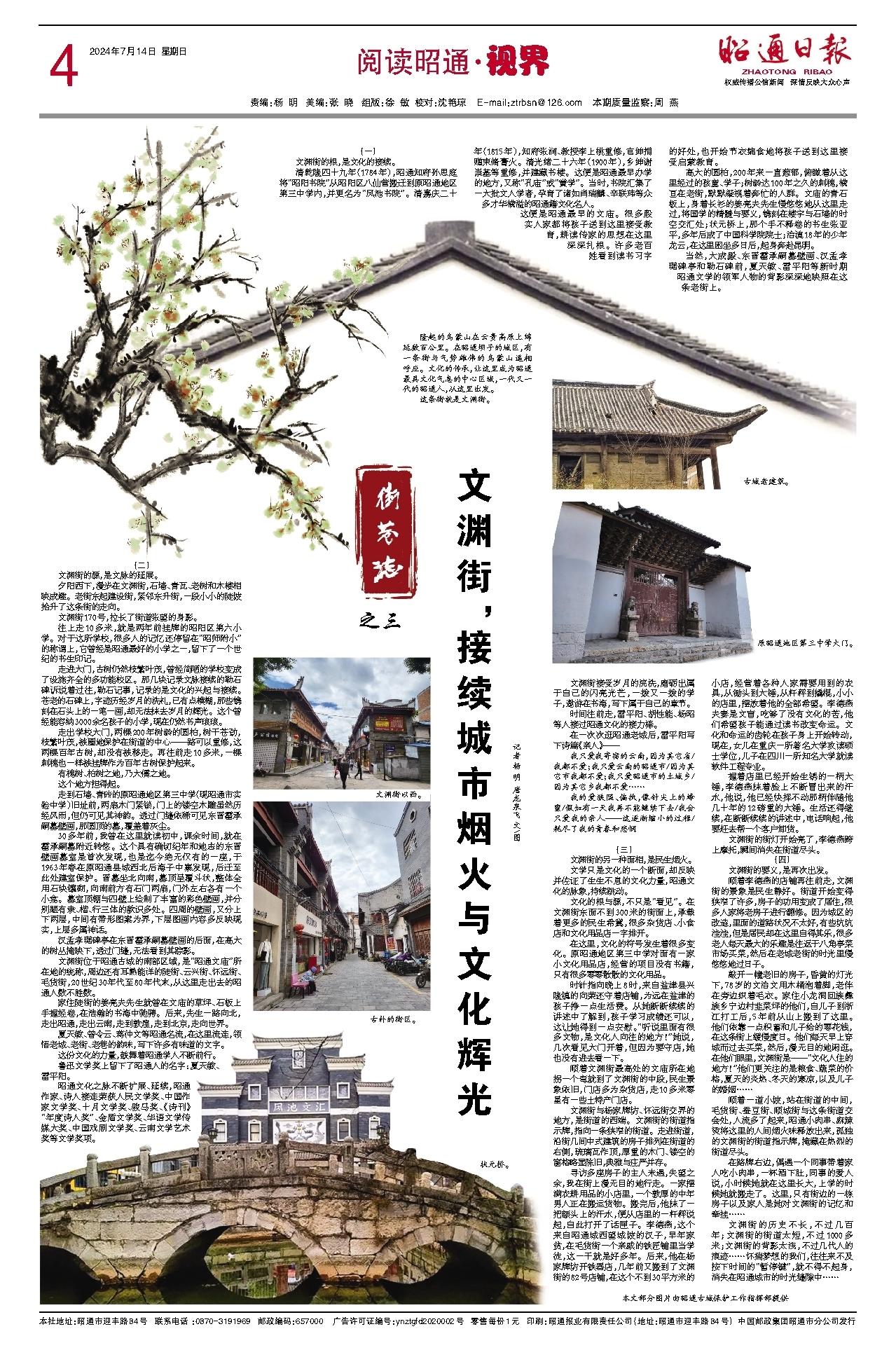

原昭通地區(qū)第三中學(xué)大門(mén)。

30多年前,我曾在這里就讀初中,課余時(shí)間,就在霍承嗣墓附近轉(zhuǎn)悠。這個(gè)具有確切紀(jì)年和地志的東晉壁畫(huà)墓室是首次發(fā)現(xiàn),也是迄今絕無(wú)僅有的一座,于1963年春在原昭通縣城西北后海子中寨發(fā)現(xiàn),后遷至此處建室保護(hù)。晉墓坐北向南,墓頂呈覆斗狀,整體全用石塊鑲砌,向南前方有石門(mén)兩扇,門(mén)外左右各有一個(gè)小龕。墓室頂棚與四壁上繪制了豐富的彩色壁畫(huà),并分別題有隸、楷、行三體的款識(shí)多處。四周的壁畫(huà),又分上下兩層,中間有帶形圖案為界,下層圖畫(huà)內(nèi)容多反映現(xiàn)實(shí),上層多屬神話。

漢孟孝琚碑亭在東晉霍承嗣墓壁畫(huà)的后面,在高大的樹(shù)叢掩映下,透過(guò)門(mén)縫,無(wú)法看到其蹤影。

文淵街位于昭通古城的南部區(qū)域,是“昭通文廟”所在地的統(tǒng)稱,周邊還有耳熟能詳?shù)亩附帧⒃婆d街、懷遠(yuǎn)街、毛貨街,20世紀(jì)30年代至80年代末,從這里走出去的昭通人數(shù)不勝數(shù)。

家住陡街的姜亮夫先生就曾在文廟的草坪、石板上手握經(jīng)卷,在浩瀚的書(shū)海中馳騁。后來(lái),先生一路向北,走出昭通,走出云南,走到敦煌,走到北京,走向世界。

夏天敏、曾令云、蔣仲文等昭通名流,在這里流連,領(lǐng)悟老城、老街、老巷的韻味,寫(xiě)下許多有味道的文字。

這份文化的力量,鼓舞著昭通學(xué)人不斷前行。

魯迅文學(xué)獎(jiǎng)上留下了昭通人的名字:夏天敏、雷平陽(yáng)。

昭通文化之脈不斷擴(kuò)展、延續(xù),昭通作家、詩(shī)人接連榮獲人民文學(xué)獎(jiǎng)、中國(guó)作家文學(xué)獎(jiǎng)、十月文學(xué)獎(jiǎng)、駿馬獎(jiǎng)、《詩(shī)刊》“年度詩(shī)人獎(jiǎng)”、金盾文學(xué)獎(jiǎng)、華語(yǔ)文學(xué)傳媒大獎(jiǎng)、中國(guó)戲劇文學(xué)獎(jiǎng)、云南文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)等文學(xué)獎(jiǎng)項(xiàng)。

文淵街接受歲月的浣洗,磨礪出屬于自己的閃亮光芒,一撥又一撥的學(xué)子,遨游在書(shū)海,寫(xiě)下屬于自己的章節(jié)。

時(shí)間往前走,雷平陽(yáng)、胡性能、楊昭等人接過(guò)昭通文化的接力棒。

在一次次逛昭通老城后,雷平陽(yáng)寫(xiě)下詩(shī)篇《親人》——

我只愛(ài)我寄宿的云南,因?yàn)槠渌?我都不愛(ài);我只愛(ài)云南的昭通市/因?yàn)槠渌形叶疾粣?ài);我只愛(ài)昭通市的土城鄉(xiāng)/因?yàn)槠渌l(xiāng)我都不愛(ài)……

我的愛(ài)狹隘、偏執(zhí),像針尖上的蜂蜜/假如有一天我再不能繼續(xù)下去/我會(huì)只愛(ài)我的親人——這逐漸縮小的過(guò)程/耗盡了我的青春和悲憫

(三)

文淵街的另一種面相,是民生煙火。

文學(xué)只是文化的一個(gè)斷面,卻反映并佐證了生生不息的文化力量,昭通文化的脈象,持續(xù)跳動(dòng)。

文化的根與源,不只是“看見(jiàn)”。在文淵街東面不到300米的街面上,承載著更多的民生希冀,很多雜貨店、小食店和文化用品店一字排開(kāi)。

在這里,文化的符號(hào)發(fā)生著很多變化。原昭通地區(qū)第三中學(xué)對(duì)面有一家小文化用品店,經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目沒(méi)有書(shū)籍,只有很多零零散散的文化用品。

時(shí)針指向晚上8時(shí),來(lái)自鹽津縣興隆鎮(zhèn)的向榮還守著店鋪,為遠(yuǎn)在鹽津的孩子掙一點(diǎn)生活費(fèi)。從她斷斷續(xù)續(xù)的講述中了解到,孩子學(xué)習(xí)成績(jī)還可以,這讓她得到一點(diǎn)安慰。“聽(tīng)說(shuō)里面有很多文物,是文化人向往的地方!”她說(shuō),幾次看見(jiàn)大門(mén)開(kāi)著,但因?yàn)橐氐辏矝](méi)有進(jìn)去看一下。

順著文淵街最高處的文廟所在地拐一個(gè)彎就到了文淵街的中段,民生景象依舊,門(mén)店多為雜貨店,走10多米零星有一些土特產(chǎn)門(mén)店。

文淵街以西。

文淵街與楊家牌坊、懷遠(yuǎn)街交界的地方,是街道的西端。文淵街的街道指示牌,指向一條狹窄的街道。走進(jìn)街道,沿街幾間中式建筑的房子排列在街道的右側(cè),琉璃瓦作頂,厚重的木門(mén)、鏤空的窗格略顯陳舊,典雅與莊嚴(yán)并存。

尋訪多座房子的主人未遇,失望之余,我在街上漫無(wú)目的地行走。一家擺滿農(nóng)耕用品的小店里,一個(gè)敦厚的中年男人正在搬運(yùn)貨物。搬完后,他抹了一把額頭上的汗水,便從店里的一桿秤說(shuō)起,自此打開(kāi)了話匣子。李德燕,這個(gè)來(lái)自昭通城西望城坡的漢子,早年家貧,在毛貨街一個(gè)親戚的鐵匠鋪里當(dāng)學(xué)徒,這一干就是好多年。后來(lái),他在楊家牌坊開(kāi)鐵器店,幾年前又搬到了文淵街的82號(hào)店鋪,在這個(gè)不到30平方米的小店,經(jīng)營(yíng)著各種人家需要用到的農(nóng)具,從鋤頭到大錘,從桿秤到撬棍,小小的店里,擺放著他的全部希望。李德燕夫妻是文盲,吃夠了沒(méi)有文化的苦,他們希望孩子能通過(guò)讀書(shū)改變命運(yùn)。文化和命運(yùn)的齒輪在孩子身上開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng),現(xiàn)在,女兒在重慶一所著名大學(xué)攻讀碩士學(xué)位,兒子在四川一所知名大學(xué)就讀軟件工程專業(yè)。

握著店里已經(jīng)開(kāi)始生銹的一柄大錘,李德燕抹著臉上不斷冒出來(lái)的汗水,他說(shuō),他已經(jīng)快揮不動(dòng)那柄伴隨他幾十年的12磅重的大錘。生活還得繼續(xù),在斷斷續(xù)續(xù)的講述中,電話響起,他要趕去幫一個(gè)客戶卸貨。

文淵街的街燈開(kāi)始亮了,李德燕跨上摩托,瞬間消失在街道盡頭。

(四)

文淵街的要義,是再次出發(fā)。

順著李德燕的店鋪再往前走,文淵街的景象是民生靜好。街道開(kāi)始變得狹窄了許多,房子的功用變成了居住,很多人家將老房子進(jìn)行翻修。因?yàn)槌菂^(qū)的改造,里面的道路狀況不太好,有些坑坑洼洼,但是居民卻在這里自得其樂(lè),很多老人每天最大的樂(lè)趣是往返于八角亭菜市場(chǎng)買(mǎi)菜,然后在老城老街的時(shí)光里慢悠悠地過(guò)日子。

古樸的街區(qū)。

敲開(kāi)一幢老舊的房子,昏黃的燈光下,78歲的文治文用木桶泡著腳,老伴在旁邊織著毛衣。家住小龍洞回族彝族鄉(xiāng)寧邊村韭菜坪的他們,自兒子到浙江打工后,5年前從山上搬到了這里。他們依靠一點(diǎn)積蓄和兒子給的零花錢(qián),在這條街上緩慢度日。他們每天早上穿城而過(guò)去買(mǎi)菜,然后,漫無(wú)目的地閑逛。在他們眼里,文淵街是——“文化人住的地方!”他們更關(guān)注的是糧食、蔬菜的價(jià)格,夏天的炎熱、冬天的寒涼,以及兒子的婚姻……

順著一道小坡,站在街道的中間,毛貨街、蠶豆街、順城街與這條街道交會(huì)處,人流多了起來(lái),昭通小肉串、麻辣燙將這里的人間煙火味釋放出來(lái),孤獨(dú)的文淵街的街道指示牌,掩藏在熱烈的街道盡頭。

在路牌右邊,偶遇一個(gè)同事帶著家人吃小肉串,一杯酒下肚,同事的愛(ài)人說(shuō),小時(shí)候她就在這里長(zhǎng)大,上學(xué)的時(shí)候她就搬走了。這里,只有街邊的一棟房子以及家人是她對(duì)文淵街的記憶和牽掛……

文淵街的歷史不長(zhǎng),不過(guò)幾百年;文淵街的街道太短,不過(guò)1000多米;文淵街的背影太淺,不過(guò)幾代人的痕跡……懷揣夢(mèng)想的我們,往往來(lái)不及按下時(shí)間的“暫停鍵”,就不得不起身,消失在昭通城市的時(shí)光縫隙中……

昭通市融媒體中心記者:楊 明 唐龍泉飛 文\圖 (部分圖片由昭通古城保護(hù)工作指揮部提供)