2024-08-02 15:23 來源:昭通日報

古城之“魂”

在我看來,一座古城的存在是有魂的。這個魂,就是其所蘊含的歷史積淀和文化傳承。

我定居的昭通便是如此。27年前,因為結(jié)識了妻子,我從河北來到數(shù)千公里外的昭通,并漸漸地喜歡上了這座古老而優(yōu)雅的南方小城。當然,更確切一點說,是這里悠久而獨特的歷史文化底蘊留住了我這個異鄉(xiāng)人。

20世紀80年代的某一天,昭通市北郊過山洞出土的一枚人牙化石,引起了考古專家和史學專家的注意,經(jīng)鑒定這枚人牙化石為“早期智人化石”,距今約10萬年,稱作“昭通人”。這一發(fā)現(xiàn),填補了云南省猿人階段到晚期智人階段之間的空白,也證明了昭通是人類起源和發(fā)展的重要地區(qū)之一。

透過漠漠光陰,我們可以想象得到,大約距今1萬年前,居住在這里的先民已廣泛使用磨制石器,并掌握了制陶、紡織、耕作和放牧等技術(shù),開始了邑居和定居生活。翻閱相關(guān)史書,我看到,此后的昭通歷史文化大概又經(jīng)歷了這些階段:西周末至春秋初期,杜宇部落入蜀,“教民務農(nóng)”,帶去了先進的農(nóng)耕文明,得到了蜀民的擁戴,杜宇當上了蜀王,號稱“望帝”。公元前250年,秦孝文王以蜀郡太守李冰開鑿僰道。公元前221年秦始皇統(tǒng)一全國后,為了進一步經(jīng)略云南,又派常頞將李冰開鑿的僰道延伸至建寧(今曲靖),也就是今天的“五尺道”。從此,中原文化、荊楚文化、巴蜀文化、夜郎文化、滇文化便通過“五尺道”這條“南方絲綢之路”,在昭通這樣一個西南重鎮(zhèn)實現(xiàn)了大融合,演繹出獨具特色的“朱提文化”。而以漢文化為主的“朱提文化”,是包容了多種周邊文化因素的復合型、地域性文化,它讓昭通的歷史文化變得多元而豐富。

一座長安城,半部華夏史。說的是古城西安。想不到,小小的昭通居然有與人類起源的關(guān)聯(lián),可見其歷史底蘊有多厚重,不禁讓人為之驚嘆。而從歷史長河中走來的昭通風云人物更是俯拾皆是。遠的不說,僅是民國時期的那些昭通人在云南歷史上所產(chǎn)生的深遠影響,就足以讓人震撼和自豪。

國學大師姜亮夫就是其中一位。

在陡街84號,我駐足于姜亮夫故居,目光所及之處,一字一句,都是有關(guān)先生的記載。姜亮夫是我國著名的楚辭學家、敦煌學家、語言學家、文獻學家,一生治學博涉多通,在楚辭學、敦煌學、音韻學、古文字學、方言學、古史學等領(lǐng)域均卓有建樹。姜亮夫?qū)Τo學的研究貢獻尤為突出,他撰寫的《楚辭通故》被譽為“當今研究楚辭最詳盡、最有影響的巨著”。全書分四輯,十部,五十六類,三千六百余條目,征引前人之說凡百余家,共二百余萬字。該書對與《楚辭》相涉之語言、名物、觀念、人事、歷史、地理、天文、民俗、制度等均有詳盡的疏解,令人仰慕和敬佩。

緩緩移步,我看到了姜亮夫先生致力于教育事業(yè)并為之作出的貢獻。自1950年起,先生培養(yǎng)了一大批從事古漢語、敦煌學、楚辭學研究的優(yōu)秀人才。他曾任杭州大學教授、中文系主任,并受命組建杭州大學古籍研究所,擔任首任所長,為浙江大學漢語史、古文獻學科的建設(shè)與發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。先生不僅學識淵博,而且品德高尚。他具有強烈的報國思想,將個人命運與國家命運緊密相連。在抗日戰(zhàn)爭期間,先生曾冒著生命危險保護從歐洲帶回的敦煌文獻,展現(xiàn)了非凡的愛國精神和學術(shù)精神,看罷不禁心生敬意。

那么,對于昭通古城,它的氣質(zhì)、靈魂究竟意味著什么?我想,姜亮夫先生閃耀著光澤的生命歷程就是答案。

翻開昭通的歷史卷軸,像姜亮夫這樣高尚有趣的靈魂,可謂俊采星馳。叱咤滇云的龍云、盧漢,討袁護國的張開儒、祿國藩,為救亡圖存投身革命的羅炳輝等,這些昭通人曾經(jīng)集體在歷史的舞臺上次第出場,這和昭通“其民好學”“崇文尚義”“耕讀傳家”的文化基因分不開。昭通人的性格打上了地域性的文化烙印,他們的傳奇故事也成了后來昭通文學創(chuàng)作的重要素材和資源。正如昭通詩人夏吟所言:“昭通人多有過大開大合的人生,有大悲大喜的情感,地處高原,人的心胸大氣磅礴,而這個地方極為脆弱的地質(zhì)條件,也讓生命的脆弱感凸顯出來,這樣的環(huán)境更能讓人思考生命的來路和去路,思考生命和自然的關(guān)系,人的生存意識、生命意識能夠被激發(fā),這些在昭通作家筆下被表現(xiàn)出來,有著和其他地域作家不同的陌生性。”

歷史的魂脈總會影響后來的人。記得當年初到昭通時,我就驚訝地發(fā)現(xiàn)這座小城充滿著濃厚的文化氣息。一眼望去,幾乎每條街上都能夠找到散發(fā)著油墨馨香的書店。這還不算,很快我又驚訝地發(fā)現(xiàn),除了街上那些林立的書店之外,這個地方還滋生了很多民間創(chuàng)辦的文學社、數(shù)十種自辦的文學小報以及一大批喜歡寫作的作家和文學愛好者。直至今天,這種景象依然沒有隨時間的流逝而消失。

也許,這就是昭通區(qū)別于其他地方的獨特之處。我們說,一座城市有沒有靈魂和底蘊,跟這座城市源遠流長的文化息息相關(guān)。昭通之所以有那么多的人喜歡文學,并形成了被文學界認同的“昭通文學現(xiàn)象”,同樣與這個地方厚重的歷史文化分不開,與根植于昭通人血脈和靈魂里的文化基因分不開。

這大概就是昭通古城的魂。漫步其中,你仿佛能夠聽到歷史的回聲,感受得到濃厚的文化氣息,以及與一個個偉大靈魂對話的美好。

古城之“韻”

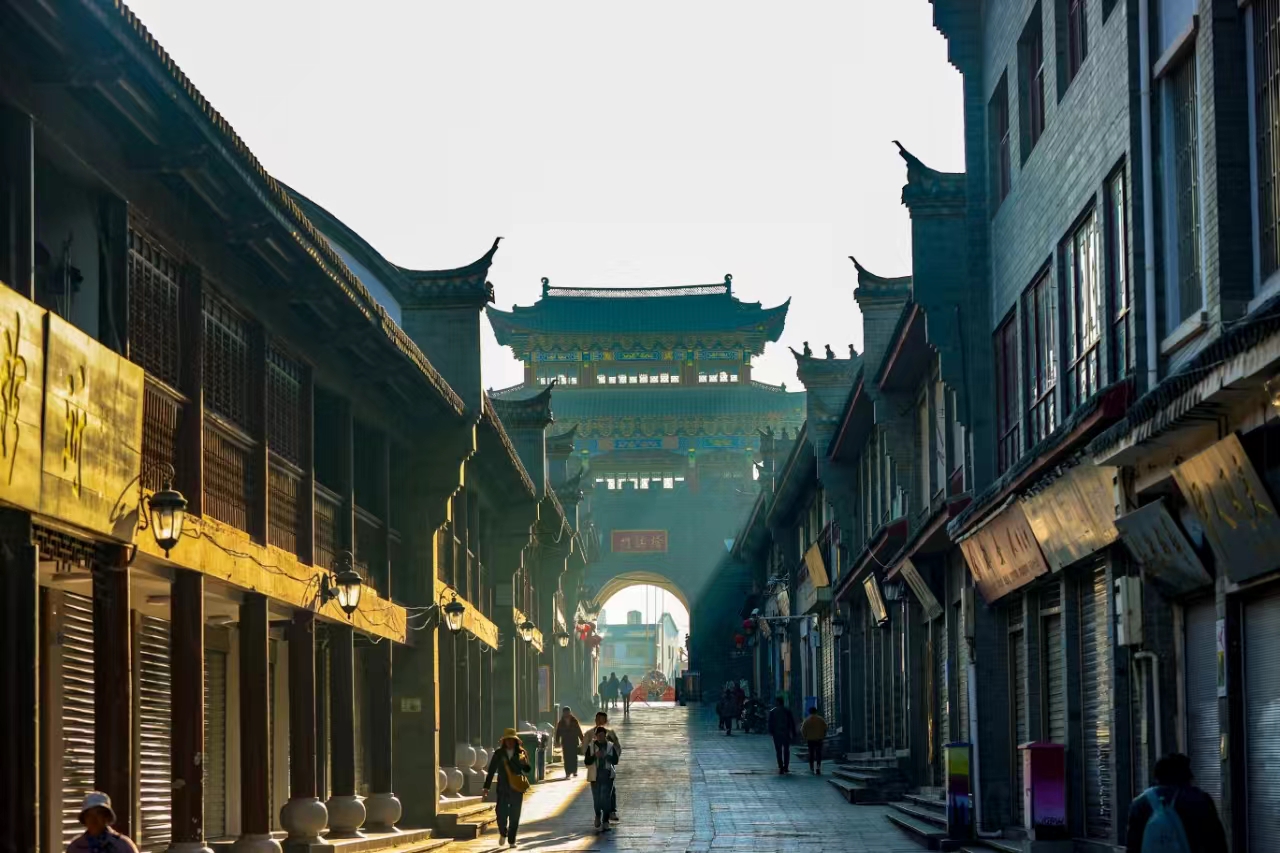

古城,是文化的載體,是歷史的見證,更是心靈的歸宿。走進昭通古城,城中的每一處建筑、每一條街道、每一塊石碑都承載著歷史的記憶,讓人們能夠感受到這座古城的氣韻。

昭通古城有四道城門,東為撫鎮(zhèn)門,南為敉寧門,西為濟川門,北為趣馬門。舊志記載了云貴總督鄂爾泰著的《昭通四門記》:“烏蒙之更為昭通也,尚其顧名思義,嘉與咸興哉。今郡城重建,按四境所達。”也就是說烏蒙改名為昭通后,重新修建城池,按四境所達,分別修建了東西南北這四道城門。這四道城門蘊含著關(guān)愛百姓的治國思想:“戰(zhàn)事平定,安定和平的功業(yè)已建成,明君賢臣要像大旱中的霖雨一樣,解除全國老百姓的痛苦,使人民過上安定幸福的生活,治理者要以誠信來安撫百姓,以得到百姓的愛戴。”

今天,除了敉寧門,其他三道門均已修繕完畢,這不僅為城市增添了古韻,也留住了昭通人對這座古城久遠的記憶。

在昭通古城中,最引人矚目的莫過于那些古老的會館。清代期間,全國各地來昭通從事礦產(chǎn)開采和進行商貿(mào)的商人絡(luò)繹不絕。為此,旅居昭通的各鄉(xiāng)人士紛紛利用鄉(xiāng)土情誼建立同鄉(xiāng)會館。成都會館、西安會館、江西會館、福建會館,以及兩廣會館、兩湖會館、云南會館、貴州會館等15個規(guī)模宏大的會館,在昭通古城形成了豐富的清代中國古建筑群落。昭通是遠近聞名的“會館之都”。

這些會館曾經(jīng)是歷史上商賈云集的地方,如今雖失去了往日的繁華,但那份歷史的厚重感依然讓人心生敬畏。會館內(nèi)的木雕、磚雕、石雕等工藝精湛,讓人嘆為觀止。沿著曲折的街巷前行,不時會遇到一座座古老的會館。這些會館見證了昭通古城的繁榮與衰敗,也見證了無數(shù)商賈的榮辱與起落。

走進被修繕后的廣東會館,首先映入眼簾的是正殿,正殿單檐硬山頂建筑,屋頂形式為“一殿一卷式勾連搭”,是昭通唯一的古建筑形制。正殿兩邊的叫耳房,南、北耳房及正廳相連呈“一”字形布局。讓我興趣陡增的是進門處的那座戲樓,戲樓為亭式建筑,穿斗式木結(jié)構(gòu),雙重檐歇山頂。戲樓建筑藝術(shù)高超,顯示出了古樸和大氣。我凝視良久,眼前慢慢地浮現(xiàn)出戲樓過去的那些時光。伴隨著咚咚鏘鏘,或激越或緊密的鑼鼓聲,戲樓上,演員們身著色彩斑斕的戲服,粉墨登場,用婉轉(zhuǎn)流暢的唱腔和傳神細膩的表演,演繹著一個又一個經(jīng)典而傳奇的故事。想必那時臺下的觀眾一定是神情專注,或欣喜或激動,或憤慨或悲傷,沉浸在劇情之中。不用懷疑,在那個物質(zhì)和精神相對匱乏的年代,戲樓給人們帶來的精神安慰是無法言喻的。如今,戲樓雖已被修繕,卻再難看到當年表演的場面,留下的終歸是驅(qū)不散的寂寞與清冷。有時候想想,這樣的情景與我們的人生何其相似!

除了會館,讓人心心念念的就是昭通的老街老巷了。北正街林立的商鋪、嘈雜的人聲。建國街從清代至今,走出書法家、中國科學院院士,以及獲得魯迅文學獎的作家。街道呈斜坡狀、極具煙火味的陡街。頗具特色的挑水巷,那磨得溜光的青石板路上,歲月不知道刻下了多少人走過的印跡。

然而,不管時光如何變遷,古城終究是古城,它就像一位歷經(jīng)滄桑的老者,靜靜地佇立在這片土地上,訴說著千年的過往。這里的建筑,無論是廟宇、府邸還是民居,都充滿了古色古香的氣息。站在古城的高處,俯瞰一切,我不禁陷入了沉思。這座古城,究竟經(jīng)歷了多少風雨的洗禮才走到了今天。它見證了歲月的殘酷,也承載了無數(shù)人的悲歡離合。然而,它依然屹立不倒,散發(fā)著獨特的魅力。

如果說這些會館、府邸、民居散發(fā)的古韻讓人喟嘆的話,那么昭通美食定然是這座古城不可或缺的一部分。漫步街頭,放眼望去,各條巷道里的小吃攤、大排檔、飯店、賓館林立,油糕、餌塊、米線、稀豆粉等一些北方人聽都沒聽說過的風味小吃香氣繚繞。從晨曦微露到暮色深垂,不管你何時到這兒,總會看到將小吃攤圍得嚴嚴實實的“吃貨”們。難怪作家賈平凹到昭通之后發(fā)出如此感慨:“云南人愛吃,天上飛的除了飛機,地上跑的除了草鞋!”挑逗著味蕾的美食不僅滿足了口腹之欲,也讓人感受到了古城的另一種風韻。

在昭通,不說別的,僅僅是一個小小的洋芋,炒、炸、煮、燒,就可以做出多種不同味道的美餐。昭通人愛吃洋芋就像北方人愛吃烙餅一樣平常、隨意。與昭通人在吃上的“講究”相比,北方人吃得似乎有點“將就”。一個大瓷碗,盛滿了寡淡無味的小米粥,外加幾個饅頭和幾塊咸菜就是一頓飯。吃慣了昭通美食,再回北方,大概會好長時間都沒有胃口。

昭通人不僅“會吃”,而且好客。只要有朋自遠方來,他們會毫不吝嗇地將濃茶、燒酒、大碗肉連同那種憨厚豪爽的烏蒙高原性格,一起往桌上端,讓你感受不到半點“客居異鄉(xiāng)”的悵然與落寞。

一瓦一磚筑樓臺,一草一木映亭閣。這座古城,宛若一幅跨越千年的歷史畫卷,細膩地勾勒出老昭通城的輝煌與滄桑。小街小巷間躍動著生命的活力,古建筑則以沉穩(wěn)與知性訴說著過往。熱氣騰騰的市井生活,更是為古城添上了幾分生動與煙火氣。昭通古城,氣韻悠長,你所能想象的一切美好,皆能在此尋得蹤跡。

古城之“思”

時光匆匆流逝,古城亦在不斷地發(fā)展與蛻變。然而,無論如何變遷,其靈魂與魅力恒久不衰。我們的責任在于珍視古城,傳承其深厚的文化與精神。同時,我們須關(guān)注古城的發(fā)展與未來,使其在當代社會中煥發(fā)新的生機與活力。

然而,當前眾多古城正面臨保護與發(fā)展的雙重考驗。如何在維護古城原有風貌的同時,激活地方經(jīng)濟,提升居民福祉?如何在守護傳統(tǒng)精髓的同時,巧妙融入現(xiàn)代元素,賦予古城新的生命力?這些問題,昭通古城同樣面臨,亟須我們進行深入的思考和實踐,亟須智慧與行動的雙重響應。

自2022年起,昭通市政府已多次針對昭通古城的修復與保護展開專題調(diào)研與論證,明確了以昭通轅門口為中心的2.97平方公里區(qū)域作為古城恢復與保護的核心區(qū),并制定了包括古城保護與整治規(guī)劃、古城保護與提升控制性詳細規(guī)劃、古城道路交通綜合管線文物保護與利用在內(nèi)的3項專項規(guī)劃。古城的修復與保護遵循統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施的原則,堅持先地下后地上、先保護后利用的策略,旨在強化昭通古城的保護與提升,保留城市的“煙火氣”,再現(xiàn)城市的“老場景”。同時,確立了3年內(nèi)將昭通古城打造成為云南省級歷史文化名城,5年內(nèi)申報成為國家歷史文化名城的目標。

加強古城保護與提升,對于傳承歷史文脈、完善城市功能、改善居民人居環(huán)境無疑具有積極意義。但是在古城保護與提升的過程中,我們需要銘記,修復并非簡單的復制、粘貼,而應力求原汁原味,讓建筑、街巷、供排水系統(tǒng)等歷史印記得以真實再現(xiàn),避免過度商業(yè)化帶來“千城一面”的同質(zhì)化危機。此外,應制定并執(zhí)行嚴格的古城保護法規(guī),明確責任主體。深入挖掘古城的文化內(nèi)涵,依托其歷史、民俗、藝術(shù)等文化資源,促進文化產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)的深度融合。在文創(chuàng)產(chǎn)品、文化體驗活動方面加大投入,通過舉辦文化節(jié)慶、民俗表演等活動,鼓勵居民參與古城經(jīng)營活動,提升居民收入與文化自豪感,進而增強古城的知名度與美譽度。

保護、利用、發(fā)展好古城,離不開政府、居民、企業(yè)等多方的共同努力與協(xié)作。只有在保護好古城的基礎(chǔ)上,才能更好地利用與發(fā)展,將文化資源轉(zhuǎn)化為文化資本,讓古城在傳承中煥發(fā)新的生機與活力,實現(xiàn)其歷史、文化、社會與經(jīng)濟價值的全面提升。

對古城的保護,實際上是對歷史的追憶與敬畏,對文化的傳承與弘揚,同時也飽含著對未來的憧憬與期待。讓我們帶著這份沉甸甸的思考,繼續(xù)在探索與保護古城遺跡的道路上堅定前行。唯有如此,方能更加全面地洞察昭通古城的往昔風貌、當前景象,乃至其未來發(fā)展的無限可能……

(部分圖片來源于昭通日報社圖視庫)

昭通市融媒體中心記者:劉建忠/文? 唐龍泉飛/圖