2024-08-30 10:04 來源:昭通日?qǐng)?bào)

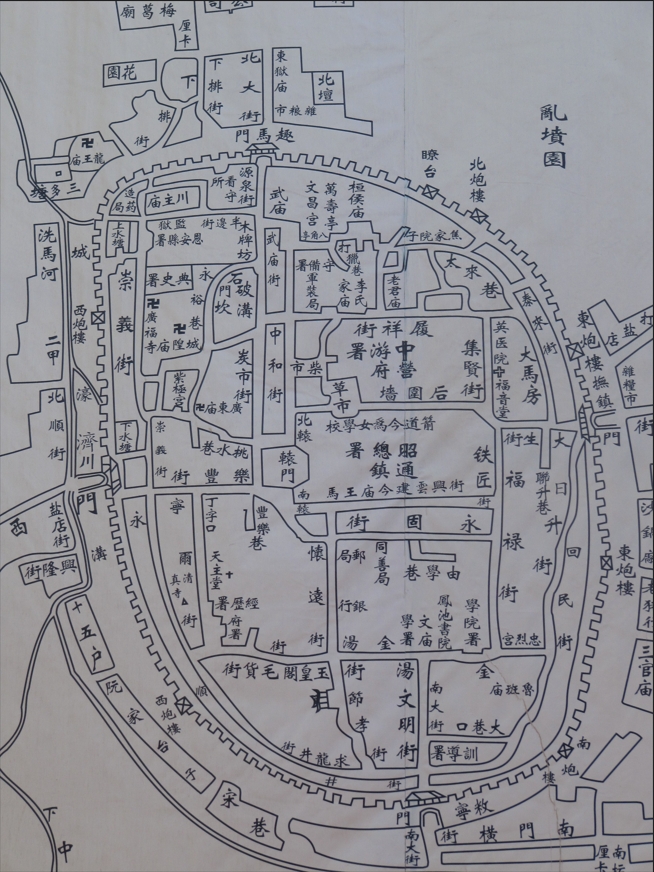

昭通古城不大,為不規(guī)則橢圓形,東西稍長,南北略短,面積0.23平方公里。整座城池建在山丘上,這對(duì)城市的街道布局提出了挑戰(zhàn)。據(jù)舊志所載,昭通城最早有街巷22條,清末增加至28條,1924年,地圖上已明確標(biāo)示出64條。

昭通古城的街巷,從最初的建構(gòu)到后來的擴(kuò)容,整體構(gòu)架沒有太大的改變,但街巷的稱謂卻發(fā)生了很大的變化,以至于現(xiàn)在居住在城里的人,對(duì)部分街巷從位置到名稱都不完全說得清楚。

趁此機(jī)會(huì),我先花點(diǎn)工夫把古城街道的設(shè)置以及部分街道名稱發(fā)生變化的情況作一個(gè)介紹,希望對(duì)大家走近古城有所幫助。

雍正十年(1732年),昭通知府徐德裕牽頭,廣南知府陳克復(fù)協(xié)辦,開始在龍山之陽的二木那興筑新城,即昭通城。古城以鎮(zhèn)署衙門為中心,向東南西北四個(gè)方向輻射,設(shè)四道城門。古城的街道也按四個(gè)方向,修建街道閭巷。從整體構(gòu)架上,設(shè)正街、中街、順城街。正街有四條,東正街從撫鎮(zhèn)門至后圍墻,名大升街;南正街自敉寧門起至金湯街止,名文明街;西正街自濟(jì)川門起至鎮(zhèn)署前止,名樂豐街;北正街自趣馬門起至懷遠(yuǎn)街止,名源泉街。中街有六條,東西中街一南一北,位于南側(cè)的自懷遠(yuǎn)街至福祿街,名永固街,位于北側(cè)的自中和街至泰來街,名履祥街;北中街名叫中和街,自武廟起至鎮(zhèn)署止;東南中街名叫福祿街,自金湯街起至大升街止;西南中街名叫金湯街,自鹽店卡至府署止;而懷遠(yuǎn)街就是邊中大街。順城街有四條,東南順城街自南門起至東門止,名日升街,也就是現(xiàn)在的建設(shè)南街;西南順城街東抵文明巷、西抵樂豐街,名為永順街;西北順城街自西門起至縣署街尾止,名為崇義街;東北順城街東抵大升街、西抵履祥街,名為泰來街。正、中、順城街外,另有寧爾街、節(jié)孝街、清真街以及慶福巷、心佛巷、廣恩巷、迪吉巷、永裕巷等22條街巷。除了遵循方位外,這些街道的起名多與政治有關(guān),比如金湯永固、寧爾中和、崇義履祥、大升泰來、廣恩慶福,也有和民生相近的,如福祿、樂豐街等。

據(jù)《昭通志稿》記述,是清末年間,古城街巷增至28條,包括南起大升街北至履祥街的集賢街,轅門口西面的挑水巷,陡街上首部的豐樂巷,八角亭右面的打獵巷,氈匠街的由學(xué)巷,東門的聯(lián)升巷。

民國十四年(1925年),昭通古城的街巷名稱和數(shù)量有了很大的變化,街巷突破了原來古城的范圍,數(shù)量達(dá)64條。

鑒于《民國昭通縣志稿》沒有對(duì)街巷的變化作專門的記述,筆者根據(jù)昭通縣城市街道衙署圖,與之前的昭通府城市街道衙署圖進(jìn)行比對(duì),對(duì)保留街巷以及新增或改名的街巷進(jìn)行梳理,供廣大讀者參考。

一是沿用原來的街道及名稱,如東正街、西正街、南正街、懷遠(yuǎn)街、福祿街、節(jié)孝街、集賢街、由學(xué)巷、聯(lián)升巷。

二是新增了部分街道,在新增的過程中,對(duì)不少街道進(jìn)行了更名,這也是造成讀者對(duì)很多街巷名陌生以及混亂的主要原因。為了便于讀者分辨,筆者按照空間順序作梳理和解釋。

先從市中心說起,鎮(zhèn)署衙門口,原來叫轅門口,后更名為宣武街,轅門口橫街更名為宣武南街,北轅門口更名為宣武北街,轅門口對(duì)面的照壁街更名為中興街,原來的永固街改名為氈匠街,后又更名為鞏固街。新增大興街、云興街、云興橫街。靠北轅的那條街,以前叫后圍墻街,后更名德育街,一直沿用至今。

東面,東大街更名為朝陽正街,鐵匠街更名為朝陽橫街,原日升街后更名為東升街。大馬房街,后更名為泰來街,現(xiàn)為集賢街。老君廟街,更名為居仁街,現(xiàn)為泰來街。

南面,現(xiàn)在的文淵街最早叫金湯街,后來更名黌學(xué)街。最早的南正街,又名文明街,后叫南大街,民國年間更名為啟文街。毛貨街的名稱變化相對(duì)復(fù)雜,最早叫寧爾街,后更名為老毛貨街,民國年間更名為和平街,中華人民共和國成立后又叫毛貨街,而中間靠西邊的一段,曾叫府街,也曾更名為文化街。陜西廟街,現(xiàn)名永安街,但之前是永順街的一段,一度時(shí)期又被稱為龍井街。現(xiàn)在的建設(shè)南街,原名日升街,后來,靠東門一段改為東升街,靠南門一段改為新民街,啟文街街口那個(gè)巷子,原來叫大巷口,后更名為大安巷,現(xiàn)在屬于東升街。

西面,如果從轅門口延伸出去,街巷名的變化也很多。原來的西正街,又更名崇安街,現(xiàn)在叫陡街。挑水巷,曾經(jīng)叫中興街和中興巷。蠶豆街,也叫角豆街,后更名永豐街。現(xiàn)在的崇義街,名稱變化也很大,它本來是由縣大街更名而來,但在清末,靠濟(jì)川門這半條街,叫下水塘子,又更名為薄濟(jì)街。陡街上段的殺豬巷,曾經(jīng)叫豐樂巷。在挑水巷往北的這條巷,靠市政府后圍墻邊,曾經(jīng)叫石門坎,后更名為永裕巷、勸業(yè)巷。廣廟街,曾更名為商業(yè)左街。而被后人誤解的雞舌頭街,有人認(rèn)為在陡街的豐樂巷旁。但雞舌頭街曾更名為商業(yè)右街,從地圖上看,應(yīng)該是在城隍廟附近。人們口口相傳的縮頭巷,志書上并沒有記載,應(yīng)該在陡街附近的豐樂巷。

北面,情況也很復(fù)雜。最長的北正街,其實(shí)在街名更替的過程中發(fā)生過很多變化,靠南一段,叫照壁街;靠北一段,叫源泉街,之前曾叫木牌坊;中間一段是中和街,之前叫炭市街。現(xiàn)在的建國街,靠武廟一段,曾叫尚武街,靠北轅一段,曾經(jīng)叫棺材鋪街,后又改名仁壽街,現(xiàn)在被稱為建國街。半邊街,曾更名為輔政街,現(xiàn)在叫公園路。小文昌宮,則更名為文明巷。打獵巷更名為由義巷。焦家院子更名為泰來下街。

至于古城之外,也有部分街巷被更名。比如西大街下面的菜街子,曾更名為挹爽街。現(xiàn)在靠迎豐橋一段的啟文街,曾名南門橫街,后又更名為欽云路上段。現(xiàn)在的南順城街,更名為欽云路中段,之前還叫鹽店街。現(xiàn)在的北順城街,更名為欽云路下段。城北的下排街,叫達(dá)智下街。上排街,也就是現(xiàn)在的北正街北段,更名為達(dá)智上街。北順城街則叫達(dá)智橫街,也就是原來的趣馬門處。達(dá)智橫街一側(cè)的習(xí)藝所巷,更名為五福巷。至于現(xiàn)在的學(xué)生路,是當(dāng)時(shí)至威寧方向的大路,民國年間起名為龍公路。

另外,還有一些街名沒有提及。比如,二甲、興隆街、十五戶、小石橋、阮家臺(tái)子、宋家巷、洗馬河等。

以上所介紹的,并不完全是所有街巷的全部,有的小巷沒有更名,就忽略了,留待人們?nèi)タ季俊6械慕郑诘貓D上找不到,比如曾經(jīng)位于西街口的饞嘴街。

街名的變更反映了時(shí)代的變化。最初街巷的起名,從政治、軍事上的考慮要多些,如金湯街起名于金湯永固。慢慢地,與市井生活結(jié)合起來,比如炭市街、挑水巷、殺豬巷、打獵巷、薄濟(jì)街、大馬房街、毛貨街。有的起名既接地氣又很形象,比如陡街、蠶豆街、半邊街、雞舌頭街。

以上所述,既參考了舊志和《民國昭通縣志稿》,對(duì)照了當(dāng)時(shí)的地圖,又結(jié)合了今天的街道名,但是否準(zhǔn)確也不好說,還請(qǐng)各位讀者批評(píng)指正。

昭通市融媒體中心記者:曹阜金? 文/圖