2024-08-30 10:15 來源:昭通日報

來過昭通城的人都有一個相同的感受,昭通的會館太多了。

會館,實際上是外地人到了另一個城市后,因為經(jīng)商和生活的需要在一起聚會的場所,有點像今天XX辦事處或XX聯(lián)絡處。而在清朝,這種場所叫作會館,在民間,甚至稱為廟。

南華宮。

南華宮。

昭通城建起來之后,由于礦產(chǎn)資源豐富,清朝政府便把昭通的樂馬廠以及東川等地的礦山作為全國鑄錢幣原料的主產(chǎn)地。一時間,中原的人們蜂擁而至,來到云南“淘金”,昭通城一下子熱鬧起來。各地客商賺了錢,隔三差五地需要一個地方聚會(同鄉(xiāng)會),聯(lián)絡一下感情,溝通一下見聞,交換一下意見,商量一下工作,于是,便共同籌資買地,建設會館。

昭通城最早的會館是廣東會館,據(jù)《恩安縣志》記載,為乾隆三年(1738年)廣東籍人公建,在《民國昭通縣志稿》里,又表述為乾隆二十一年(1756年)廣東籍人建。廣東會館位于昭通城的商業(yè)左街,也就是現(xiàn)在的挑水巷內(nèi),會館的對門是城隍廟,是一個商業(yè)中心,是人來人往的地方。從這可看出了當時在昭通打拼的廣東人的實力和眼光,如果沒有雄厚的經(jīng)濟實力和與官府良好的溝通能力,想要在這塊風水寶地建設會館,是難以做到的。據(jù)古城指揮部的劉瑤介紹:“會館坐東向西,由門廳、正房、配房、廂房組成合院。正房為硬山頂勾連搭瓦屋面,門廳上設戲樓,戲樓屬重檐歇山頂亭式建筑,設馬頭墻式風火墻,呈現(xiàn)出嶺南建筑風格,又融入了傳統(tǒng)四合院的特點,建筑技藝高超。”廣東會館是昭通古城最先恢復的一所會館,2024年2月,昭通市文化館還在廣東會館里舉辦豐富多彩的游園活動,游人如織,紛紛駐足贊嘆。

乾隆二十四年(1759年),又有萬壽宮、陜西廟、忠烈宮建成。萬壽宮位于懷遠街,是江西籍人公建,又叫江西廟或江西會館,現(xiàn)有局部被保護,但戲臺等已被拆毀。戲臺應該是所有會館共有的一個部分,一般均建于會館進門處,重檐歇山頂構架,便于人們坐在正院觀看。仔細推敲,當年這些來自各省的客商,坐在自家的會館里,一邊聊天,一邊商量工作,茶余飯后,又欣賞來自故鄉(xiāng)的戲,品味一縷鄉(xiāng)愁,找到家的味道,自然愜意安然。據(jù)原來在文化部門工作的一位老同志回憶,民國年間,江西會館里的戲臺很火,京劇《秦香君》在這個戲臺上演出過,當時叫怡樂戲院,成為當時人們文化生活的一個重要組成部分。現(xiàn)在,一張當時身著長衫和舊式衣服的觀眾圍著戲臺看戲的舊照片,把我的思緒帶回昔日的會館。遺憾的是,江西會館的戲臺在后來的風雨中消失了。

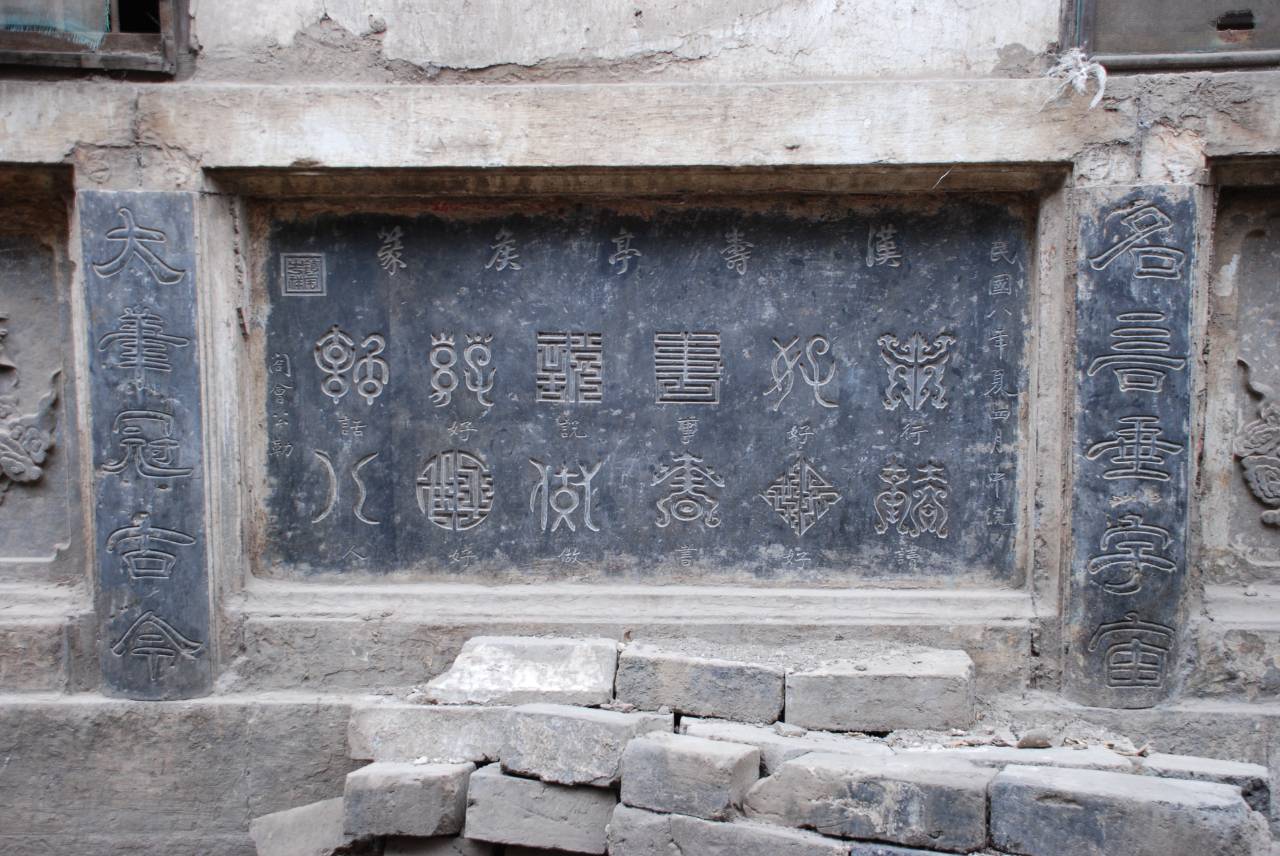

陜西廟位于永安街110號,那條街一度時期因為陜西廟的存在而被稱為陜西廟街。在現(xiàn)存會館中,陜西廟是保存相對完好的一個會館。早在多年前,人們就在大殿的院墻上看到過精美的石刻,石刻內(nèi)容是“八仙過海”,有一塊還刻有文字。2023年,昭通市、昭陽區(qū)兩級政府下決心恢復,由昭陽區(qū)文化和旅游局作為甲方統(tǒng)籌建設。在工人的精心修繕下,戲臺、前殿很快完工,那些精美的石刻被換了一個位置,放在前殿的墻體中。中殿、后殿的恢復也在緊張進行中,風火墻、屋檐、翹角被涂成陜西建筑特有的白灰色。陜西會館飛檐翹角、雕梁畫棟、氣勢恢宏,特別是雕刻工藝精湛,讓人們見識了當年北方會館的風采。最為精彩的是那塊文字石刻,上書“行好事,說好話,讀好書,做好人”,給大家講述的是為人做事、做學問的道理,此石刻書法藝術獨特,篆書筆法多樣,有柳葉篆、鐘鼎篆、上方大篆等,因形立意,古拙多變,體式以圓為主,圓中有方。如果不是書法家和文物專家介紹,我甚至認不出這幾個字。這讓我想起了文廟里保管著的孟孝琚碑,自漢代以來,儒學南漸,人文蔚起,昭通成為全國又一個文學之鄉(xiāng)。看來,昭通文化的底蘊是一直承續(xù)的。

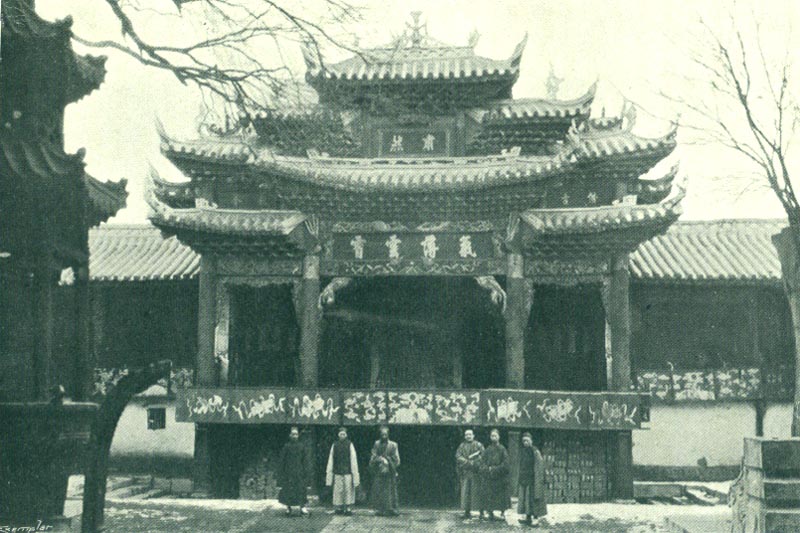

眾多會館之中,建得最好的會館當數(shù)貴州會館。貴州會館最初定名忠烈宮,又名黑神廟(張飛廟),位置在南城內(nèi)的鹽店卡,鳳池書院一側,即現(xiàn)在文淵街與東升街交匯處,為貴州籍人于乾隆二十四年公建。貴州會館也是一直保存著的,但在20世紀70年代,戲樓的正面和背面不知是什么原因被拆了。現(xiàn)在,我們只能從光緒二十九年(1903年)美國旅行家威廉·埃德加·蓋洛拍攝的戲樓前面和黑神廟里的戲臺照片看到貴州會館的精美。舊志上說:“其戲臺之工巧鮮有倫比。”《民國昭通縣志稿》對戲臺這樣描述:“其臺系四面坊,檐水欲滴于臺內(nèi),而仍流下至溝。頂上當中,只一總楔子,其匠作之工,精巧絕倫。”從圖片上看,外面為忠烈坊,三重檐歇山頂,二層壁上有四幅精美壁畫,兩面的風火墻也是三重檐,盡顯巍峨。遺憾的是,此次古城修繕沒有將黑神廟納入恢復計劃,我們只能從留存下來的照片一睹黑神廟曾經(jīng)的輝煌。

舊志記載,在城南原來昭師附小的位置,還有江南會館。民國十六年(1927年),被商人陳吉貞連同財神廟一并拆除,建設為學校。財神廟,為云南合郡公建,又稱云南會館。財神廟旁,還有呂祖閣,又叫媽祖廟,為福建人所建。乾隆二十五年(1760年),福建人又在寧爾街(府街)建天后宮(又名天上宮)。乾隆三十六年(1771年),四川籍人在城北半邊街下段建了成都會館,俗稱川主廟,現(xiàn)已無存。乾隆三十八年(1773年),湖廣客商對城南的壽佛寺進行增修石坊、戲臺、前殿,則為湖廣會館,又稱楚圣坊和禹王宮。在城南門內(nèi),還有忠義坊,稱五省同鄉(xiāng)會。

此外,在西大街,乾隆十九年(1754年)還建有西岳宮,并建肅爽靈長坊。民國二十年(1931年),安恩溥將西岳宮改造為昭通民眾實業(yè)公司,但總體格局還在。2008年,昭通城進行城市容貌提升,改造為昭通民眾實業(yè)公司的西岳宮被當時的業(yè)主拆建為西岳影視城。現(xiàn)在雖然還叫西岳宮,但已經(jīng)沒了原來的模樣。

按當時會館建設的形制,每個會館都建有戲臺,且進會館大門處都有坊,陜西會館叫忠義坊,黑神廟叫忠烈坊,江西會館叫真君坊,湖廣會館叫楚圣坊,財神廟叫滇南公所坊。

有一種說法,加上其他一些官方或本地客商所建的以廟名義存在的會館,有說15處,也有說26處的,總之城內(nèi)會館很多,所以,昭通古城也被稱為“會館之都”。

對于昭通古城來說,會館的存在彌足珍貴,是前人留給我們的一筆寶貴財富,在文物保護與旅游開發(fā)中有著十分重要的意義。對于一些會館,如果財力、物力允許,是可以修繕如舊的,會館寄托了一縷鄉(xiāng)愁,可以讓現(xiàn)在的人們了解曾經(jīng)的歲月。全國各地的人們來到昭通開發(fā)邊疆,應該屬最早的西部大開發(fā)。那些消失了的會館,若能夠找到一些線索,亦可以挖掘其文化內(nèi)涵,進行研究,從而把昭通的歷史文化發(fā)揚光大。

昭通市融媒體中心記者:曹阜金? 文/圖