2024-09-01 16:05 來源:昭通日報

多年來,家住大關縣靖安鎮(zhèn)松杉村苗寨溝的苗族殘疾青年王建高,用手中的畫筆在白色布上執(zhí)著地繪制著反映苗族古老文化、人物、生活、節(jié)慶等元素的蠟染畫,再制作成一件件帶有濃郁苗族文化風情的蠟染工藝品。在深山里,王建高用自己的方式守護著苗族蠟染這一抹古老藍白色,他展現(xiàn)出了身殘志堅、自強不息的精神,向人們詮釋著生命的意義。

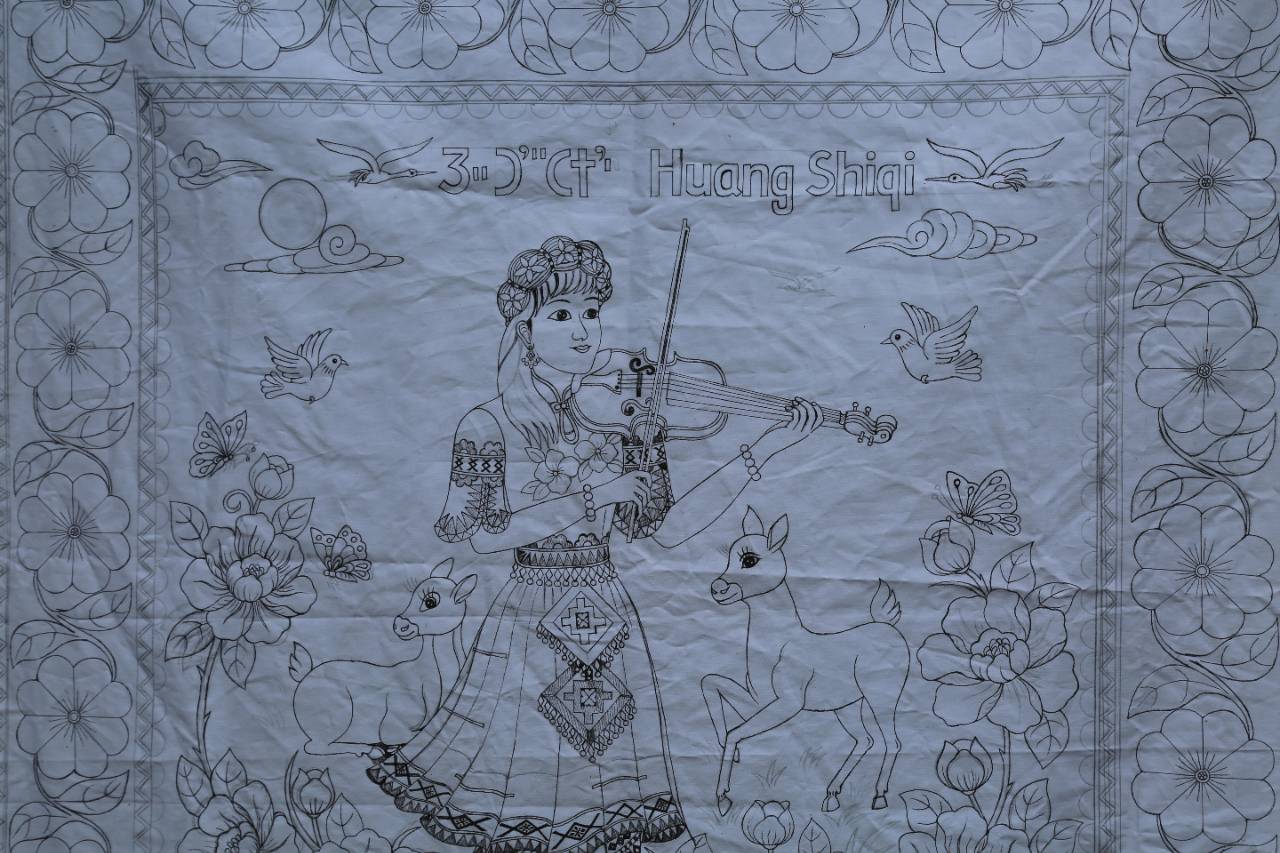

8月2日,筆者走進王建高的家,見到了坐在一張小凳子上伏案專心繪畫的王建高,旁邊的柜子上擺放著他繪制的一些蠟染半成品,身旁坐著的是剛中考完想利用暑期和他一起學習蠟染畫的兒子。只見王建高手中的畫筆一勾、一畫、一繞、一點,優(yōu)美的圖案便躍然于畫布上。這些天,王建高正忙于制作客人定制的蠟染工藝品。

天氣晴朗,但屋子里狹小的空間,讓燈光顯得有些昏暗,王建高依托小凳子移動著身軀,在兒子的幫助下才挪到院子里,他拿出已經(jīng)完成的蠟染作品介紹道:“苗族蠟染是我們的老祖宗傳承下來的工藝,每個人都有義務、有責任去傳承好這項技藝。”

苗族蠟染歷史悠久。2006年,苗族蠟染技藝入選第一批國家級非物質文化遺產(chǎn)名錄,這種古老的手工技藝往往都是通過手口相授、世代相傳,所表達的不僅是苗族的一種文化和精神,更是苗族幾千年遷徙的印記與故事,也是一種被苗族同胞穿在身上或用于家居裝飾的歷史文化。

“苗族蠟染工藝難度最大的就是點蠟這一道工序,一張圖要3-4天才能完成點蠟,從構圖到成品要花費5-6天才能完工,像這樣一張蠟染工藝品市場價格約1000元。”陽光照射著王建高的臉龐,他臉上洋溢著喜悅,也透露著一股執(zhí)著與堅毅。一幅幅作品展示著王建高的創(chuàng)作靈感。“這張圖是媽媽抱著孩子,做人物蠟染,比做花草蟲魚蠟染難度大得多,特別是臉部這一塊。”他詳細地介紹道。

王建高,今年40歲,小時候患上“肌營養(yǎng)不良癥”,出現(xiàn)腿部肌肉萎縮導致下肢殘疾,初中時因病情加重,退學回到了家里。10年前,為了不拖累年輕的妻子,王建高主動讓妻子另外尋找她本該擁有的幸福。隨著孩子漸漸長大,看著年邁的父母長年操勞,王建高覺得再頹廢就是不負責任,自己必須振作起來,力所能及地承擔起自己應該承擔的擔子。一次偶然的機會,讓王建高重新燃起了對生活的希望。“有一次,我在電視里看到患有漸凍癥的汪玉婷老師用一雙近乎僵硬的手,經(jīng)過30年的苦練,以一幅幅美妙的國畫作品驚艷了畫壇,她不幸而又美麗的人生讓我觸動不已。”

時年已34歲的王建高果斷地拿起了畫筆,開始學習苗族傳統(tǒng)蠟染繪畫,由于沒有繪畫基礎,王建高已記不清畫廢了多少張紙,用完了多少支鉛筆,熬了多少個夜晚,但繪畫水平仍舊進步遲緩。父母見他辛苦,勸他放棄,但王建高覺得自己一定要在蠟染繪畫上找到自己生命存在的價值和意義。“我身邊有很多老師在支持著我,教會了我很多繪畫的技巧,也給了我繼續(xù)走下去的力量,只要我還能拿得動筆,我一定會堅持下去。”

通過在網(wǎng)絡上向老師們請教,再加上對蠟染繪畫堅持不懈,王建高的繪畫水平逐步得到了提升。他制作的蠟染從無人問津到逐漸有人購買,王建高內心始終堅信,自己的堅持一定會贏得顧客的認可。說起創(chuàng)作的收入,王建高略顯尷尬,但他說不能給國家增加負擔,自己能多掙一分錢就能為上學的孩子積累一份希望,同時更是為了守護自己的尊嚴。

說起孩子和父母,王建高內心充滿著深深的自責與愧疚,內心積壓多年的情感,在這一刻有了傾訴的出口。“每次孩子的家長會我都是缺席的,可是只要我還能夠動一天,我就會用我的生命拼搏,我只為孩子在學校里能吃好點、穿好點。作為一位父親,我沒能給孩子一個完整的家、沒有照顧好父母,這是我最大的遺憾。”王建高落寞地說。

眼前看似一幅幅簡單的蠟染背后,讓我們領略到的不僅僅是苗族文化本身對大自然的敬畏,也是對生活的質樸與熱愛。同時,也更讓我們看到了王建高對蠟染藝術的不懈追求,那就是將這種民族非遺傳統(tǒng)文化傳承下去。“我還要向更多專業(yè)的老師求教,讓自己的蠟染作品更有活力,更有意義。”王建高堅定地說。

通訊員:申知銘? 文/圖