2024-09-23 08:42 來源:昭通日報

在《昭通城里的老學(xué)校》中,已經(jīng)提到了文廟,這里還專門挑出來說一說,是因?yàn)槲膹R對古城的影響巨大。與其說是昭通書院影響了這座城,不如說是文廟影響了這座城。

在《恩安縣志》“祀典”這一章節(jié),關(guān)于文廟大成殿,用了6頁來介紹,足以見文廟的地位和志書修纂者對文廟大成殿的重視。擺在大成殿里的人物,除了至圣先師孔子,還有與孔子一起游歷四方的弟子。與孔子在一起的“四配”,東邊是復(fù)圣顏?zhàn)印⑹鍪プ铀甲樱鬟吺亲谑ピ印喪ッ献印=酉聛硎恰笆堋保瑬|邊6位、西邊6位。東廡有39位先賢、23位先儒,西廡有37位先賢、23位先儒,各依位次排列。在陳設(shè)上,均制帛,白色。

文廟的具體位置,在府治南門內(nèi),坐北向南。雍正九年(1731年),昭通知府徐德裕建。設(shè)大成殿一所,五間,乾隆元年(1736年)御書“與天地參”匾。東廡三間,祀先賢、先儒。戟門三間。西廡三間,祀先賢、先儒。欞星門三間。大成門三間。德配天地門,道貫古今門。便門二道。照壁一堵。泮池一座。名宦祠三間,在泮池左。鄉(xiāng)賢祠三間,在泮池右。文昌宮三間。崇圣祠三間,在大殿后。廂房五間。文明坊一座。尊王重道坊一座。新桂香樓三間。魁閣一座。明倫堂三間。學(xué)署正房三間。大門三道。

文廟的修建和修繕,還有后來知府的參與。在徐德裕建設(shè)的基礎(chǔ)上,乾隆四十六年(1781年),侯榮春修浚泮池,嘉慶五年(1800年),知府俞廷掄重修。道光四年(1824年),重建欞星門。文明坊在乾隆二十二年(1757年)因火災(zāi)又重建。尊王重道坊則是乾隆二十八年(1763年)由知縣胡泉建。新桂坊就是文昌宮。

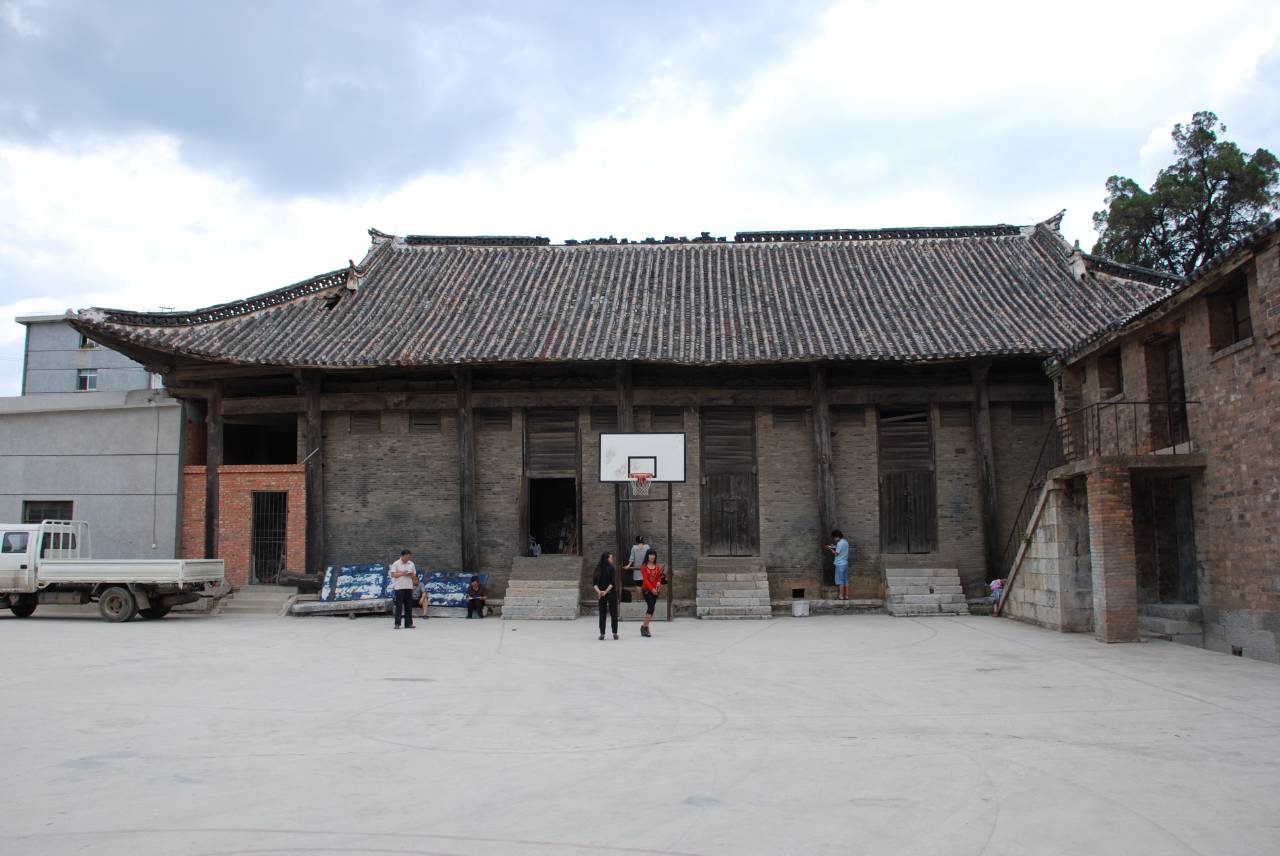

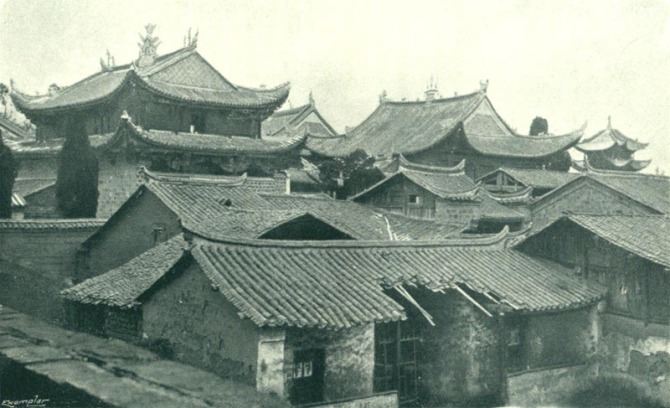

以上是志書對昭通文廟相關(guān)情況的一個摘錄。我所見到的文廟與書本上的描述相差甚遠(yuǎn)。與建水文廟、昆明文廟相比,無論從規(guī)模、建設(shè)時間,昭通文廟都小得多、晚得多,在保存方面,昭通文廟也差很多。目前,能見到的屬于文廟的建筑,只有欞星門、泮池、大成殿,魁星閣、東廡、西撫、大成門、名宦祠、鄉(xiāng)賢祠、崇圣祠等,已經(jīng)見不到了,是何時被毀,也沒有明確的記載。留下的欞星門,以前是昭通地區(qū)第三中學(xué)的大門,門的兩面是圍墻,單檐懸山頂?shù)母窬诌€在,昭通市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(原昭通地區(qū)第三中學(xué))搬走后,做過一次維修,讓人看得出這里曾經(jīng)是文廟。泮池也還在,規(guī)模不小,從青石板鑲砌的狀元橋可以走向大成殿。在昭通市實(shí)驗(yàn)中學(xué)辦學(xué)的時候,泮池后面是一幢教學(xué)樓,現(xiàn)已拆除。最后面的大成殿,從外觀上看,還是保留原貌。但檐下已經(jīng)不是原來的結(jié)構(gòu),曾經(jīng)被改造成儲存糧食的倉庫,因此,外面又用磚砌成了墻壁,內(nèi)部的至圣先師孔子等塑像自然是早就破壞了的。至于欞星門后面的漢碑、晉墓,本來就不屬于文廟的一部分,我會在后面的內(nèi)容里再作介紹。

20世紀(jì)80年代后期,我曾到昭通地區(qū)第三中學(xué)的校園里走過,根據(jù)辦學(xué)的需要,抑或原來鳳池書院用了紅磚建設(shè),對校舍進(jìn)行修繕,總體上還是很有氣勢和韻味的。學(xué)校遷走后,因?yàn)槌鞘薪ㄔO(shè)的需要,其他建筑也相繼被拆除,文廟的整體環(huán)境被破壞了。

有一段時間,曾引進(jìn)鳳池文匯項目,希望將文廟恢復(fù)起來,但收效甚微,除了在文廟右側(cè)修建了兩幢新建筑,計劃中的文廟修復(fù)并沒有完成。

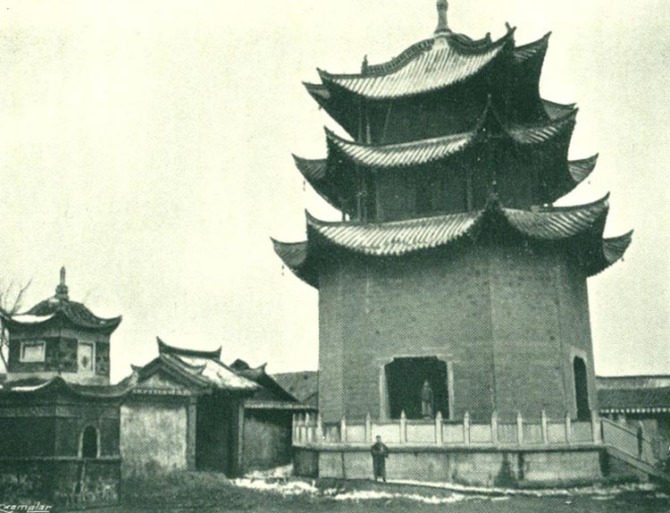

2023年以來,在古城恢復(fù)的大背景下,昭通文廟的修復(fù)正式提上議事日程。對大成殿的搶救性修繕目前正在緊張進(jìn)行中。在文廟的左側(cè),重點(diǎn)選擇恢復(fù)魁星閣。在舊照片上,魁星閣比較高,翹角飛檐,呈六邊形,如果能夠恢復(fù),自然會為文廟增色不少。

文廟能夠恢復(fù)成什么樣子?畢竟政府的財力有限,社會參與古城保護(hù)的力量有限,不好估量。只要能把現(xiàn)有的大成殿、泮池、欞星門加以修繕,再還給市民一個嶄新的魁星閣,重新喚起大眾對古城保護(hù)的認(rèn)識,提高昭通古城的厚重度,也是一件值得稱贊的事情。

說了文廟,再來說一下武廟。武廟其實(shí)就是民間說的關(guān)帝廟,廟里主要供奉關(guān)羽的塑像。從昭通舊志地圖里,可以看到武廟的位置,武廟位于趣馬門右側(cè)。從武廟往南,由于武廟的存在,從武廟至南轅這條街便起名為武廟街。武廟的保存狀況更差,它的舊址在今昭陽區(qū)第一小學(xué)內(nèi),很多人知道武廟在這里,但除了文物管理部門外,很少有人到這里來。今年73歲的余國祥說,他讀小學(xué)的時候還看得見關(guān)云長的塑像,關(guān)公的兩側(cè)是關(guān)平和扛著大刀的周倉。什么時候武廟被拆除,他已記不清楚了。從北面的校門走進(jìn)昭陽區(qū)第一小學(xué),現(xiàn)場已經(jīng)看不到200多年前的武廟,只有一株400年前的古槐樹、兩株350年前的古柏、兩株200年前的側(cè)柏樹見證過武廟的生存與消亡。

昭通舊志對武廟的介紹也很簡略,稱在府城北門內(nèi),雍正十三年(1735年)總兵徐成貞建,光緒六年(1880年)總兵麟志籌款重修。自光緒三十年(1904年)武營裁撤,廟內(nèi)房產(chǎn)歸同善局經(jīng)管。舊志繪有一張關(guān)帝廟圖,前門為武圣宮,雙檐歇山頂,進(jìn)去為大廳,再往后是關(guān)帝殿,應(yīng)為供奉關(guān)帝塑像的主殿,最后面是三祠。

昭通一地,是有習(xí)武傳統(tǒng)的,如耿二金剛、馬湯元、龍云、彭勤、康戈武等,還有被傳承下來的彭家拳(昭通清拳)。當(dāng)然,也出過武進(jìn)士和武舉人。這些,或是受武廟的影響。

雖說是南文北武,但在武廟旁邊,卻建有文昌宮,文昌宮內(nèi),有一處古跡八角亭,為道光初年舉人饒綬建,上祀奎星,頂為八角,屋脊以八龍為飾,高43.3米,氣象雄偉,1952年被拆毀,1988年由昭通地區(qū)老年體育協(xié)會在原址重建,現(xiàn)保存基本完好,是古城內(nèi)最為雄偉的一處古跡,站在八角亭頂,可盡覽古城風(fēng)光。

昭通市融媒體中心記者:曹阜金 文/圖