2024-09-22 08:00 來源:昭通日報

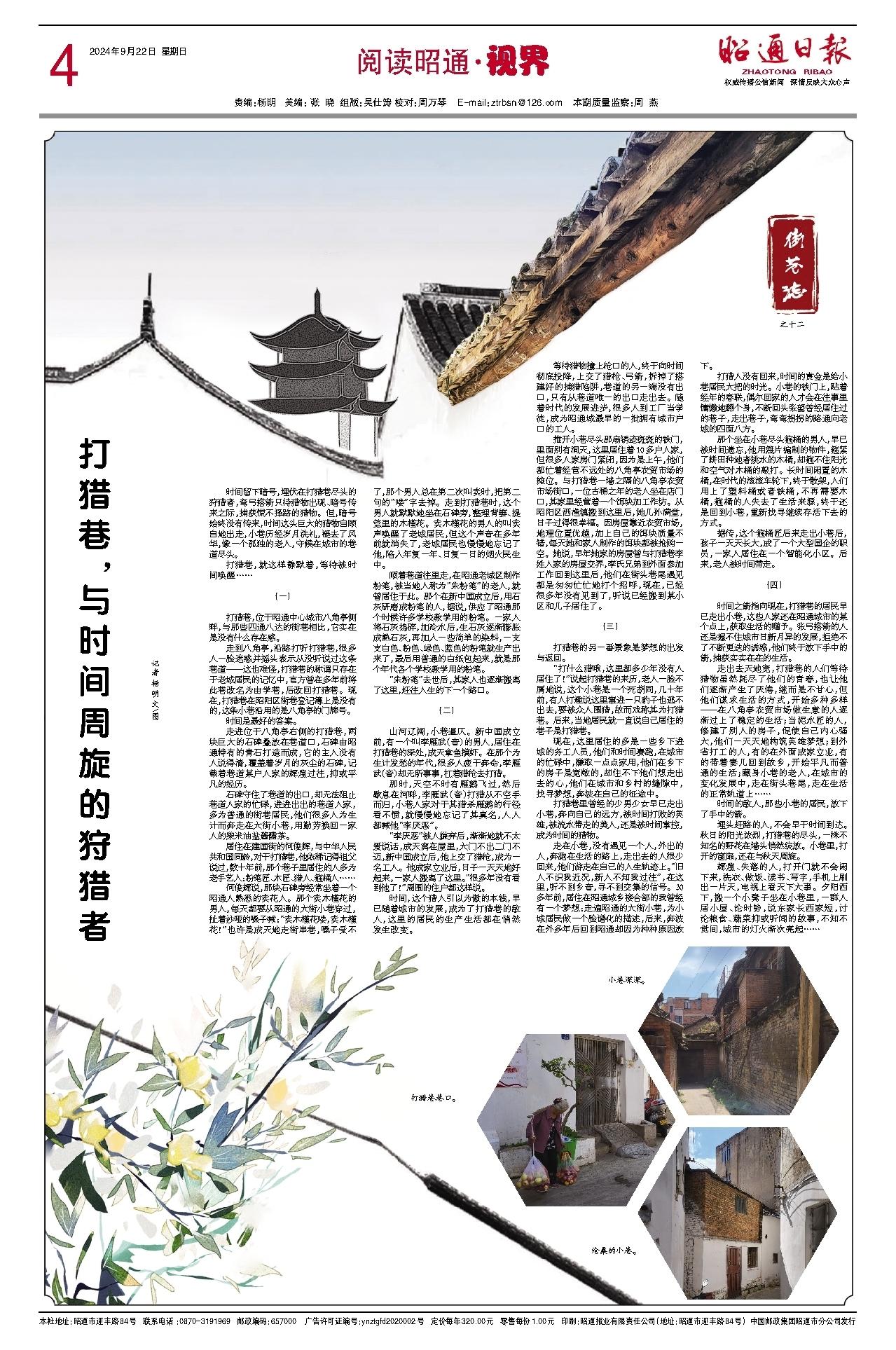

時間留下暗號,埋伏在打獵巷盡頭的狩獵者,彎弓搭箭只待獵物出現(xiàn)、暗號傳來之際,捕獲慌不擇路的獵物。但,暗號始終沒有傳來,時間這頭巨大的獵物自顧自地出走,小巷歷經(jīng)歲月洗禮,褪去了風(fēng)華,像一個孤獨的老人,守候在城市的巷道盡頭。

打獵巷,就這樣靜默著,等待被時間喚醒……

(一)

打獵巷,位于昭通中心城市八角亭側(cè)畔,與那些四通八達的街巷相比,它實在是沒有什么存在感。

走到八角亭,沿路打聽打獵巷,很多人一臉迷惑并搖頭表示從沒聽說過這條巷道——這也難怪,打獵巷的稱謂只存在于老城居民的記憶中,官方曾在多年前將此巷改名為由學(xué)巷,后改回打獵巷。現(xiàn)在,打獵巷在昭陽區(qū)街巷登記簿上是沒有的,這條小巷沿用的是八角亭的門牌號。

時間是最好的答案。

走進位于八角亭右側(cè)的打獵巷,兩塊巨大的石碑疊放在巷道口,石碑由昭通特有的青石打造而成,它的主人沒有人說得清,覆蓋著歲月的灰塵的石碑,記載著巷道某戶人家的輝煌過往,抑或平凡的經(jīng)歷。

石碑守住了巷道的出口,卻無法阻止巷道人家的忙碌,進進出出的巷道人家,多為普通的街巷居民,他們很多人為生計而奔走在大街小巷,用勤勞換回一家人的柴米油鹽醬醋茶。

居住在建國街的何俊輝,與中華人民共和國同齡,對于打獵巷,他依稀記得祖父說過,數(shù)十年前,那個巷子里居住的人多為老手藝人:粉筆匠、木匠、獵人、箍桶人……

何俊輝說,那塊石碑旁經(jīng)常坐著一個昭通人熟悉的賣花人。那個賣木槿花的男人,每天都要從昭通的大街小巷穿過,扯著沙啞的嗓子喊:“賣木槿花嘍,賣木槿花!”也許是成天地走街串巷,嗓子受不了,那個男人總在第二次叫賣時,把第二句的“嘍”字去掉。走到打獵巷時,這個男人就默默地坐在石碑旁,整理背簍、提籃里的木槿花。賣木槿花的男人的叫賣聲喚醒了老城居民,但這個聲音在多年前就消失了,老城居民也慢慢地忘記了他,陷入年復(fù)一年、日復(fù)一日的煙火民生中。

順著巷道往里走,在昭通老城區(qū)制作粉筆,被當(dāng)?shù)厝朔Q為“朱粉筆”的老人,就曾居住于此。那個在新中國成立后,用石灰研磨成粉筆的人,據(jù)說,供應(yīng)了昭通那個時候許多學(xué)校教學(xué)用的粉筆。一家人將石灰搗碎,加冷水后,生石灰逐漸膨脹成熟石灰,再加入一些簡單的染料,一支支白色、粉色、綠色、藍色的粉筆就生產(chǎn)出來了,最后用普通的白紙包起來,就是那個年代各個學(xué)校教學(xué)用的粉筆。

“朱粉筆”去世后,其家人也逐漸搬離了這里,趕往人生的下一個路口。

(二)

山河遼闊,小巷逼仄。新中國成立前,有一個叫李雁武(音)的男人,居住在打獵巷的深處,成天拿魚摸蝦。在那個為生計發(fā)愁的年代,很多人疲于奔命,李雁武(音)卻無所事事,扛著獵槍去打獵。

那時,天空不時有雁鵝飛過,然后歇息在河畔,李雁武(音)打獵從不空手而歸,小巷人家對于其獵殺雁鵝的行徑看不慣,就慢慢地忘記了其真名,人人都喊他“李厭惡”。

“李厭惡”被人嫌棄后,漸漸地就不太愛說話,成天窩在屋里,大門不出二門不邁,新中國成立后,他上交了獵槍,成為一名工人。他成家立業(yè)后,日子一天天地好起來,一家人搬離了這里。“很多年沒有看到他了!”周圍的住戶都這樣說。

時間,這個獵人引以為傲的本錢,早已隨著城市的發(fā)展,成為了打獵巷的敵人,這里的居民的生產(chǎn)生活都在悄然發(fā)生改變。

等待獵物撞上槍口的人,終于向時間徹底投降,上交了獵槍、弓箭,拆掉了搭建好的捕獵陷阱,巷道的另一端沒有出口,只有從巷道唯一的出口走出去。隨著時代的發(fā)展進步,很多人到工廠當(dāng)學(xué)徒,成為昭通城最早的一批擁有城市戶口的工人。

推開小巷盡頭那扇銹跡斑斑的鐵門,里面別有洞天,這里居住著10多戶人家,但很多人家房門緊閉,因為是上午,他們都忙著經(jīng)營不遠處的八角亭農(nóng)貿(mào)市場的攤位。與打獵巷一墻之隔的八角亭農(nóng)貿(mào)市場街口,一位古稀之年的老人坐在店門口,其家里經(jīng)營著一個餌塊加工作坊。從昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)搬到這里后,她兒孫滿堂,日子過得很幸福。因房屋靠近農(nóng)貿(mào)市場,地理位置優(yōu)越,加上自己的餌塊質(zhì)量不錯,每天她和家人制作的餌塊都被搶購一空。她說,早年她家的房屋曾與打獵巷李姓人家的房屋交界,李氏兄弟到外面參加工作回到這里后,他們在街頭巷尾遇見都是匆匆忙忙地打個招呼,現(xiàn)在,已經(jīng)很多年沒有見到了,聽說已經(jīng)搬到某小區(qū)和兒子居住了。

(三)

打獵巷的另一番景象是夢想的出發(fā)與返回。

“打什么獵哦,這里都多少年沒有人居住了!”說起打獵巷的來歷,老人一臉不屑地說,這個小巷是一個死胡同,幾十年前,有人打趣說這里竄進一只豹子也逃不出去,要被眾人圍獵,故而戲稱其為打獵巷。后來,當(dāng)?shù)鼐用窬鸵恢闭f自己居住的巷子是打獵巷。

現(xiàn)在,這里居住的多是一些鄉(xiāng)下進城的務(wù)工人員,他們和時間賽跑,在城市的忙碌中,賺取一點點家用,他們在鄉(xiāng)下的房子是寬敞的,卻住不下他們想走出去的心,他們在城市和鄉(xiāng)村的縫隙中,找尋夢想,奔波在自己的征途中。

打獵巷里曾經(jīng)的少男少女早已走出小巷,奔向自己的遠方,被時間打敗的英雄,被流水帶走的美人,還是被時間掌控,成為時間的獵物。

走在小巷,沒有遇見一個人,外出的人,奔跑在生活的路上,走出去的人很少回來,他們游走在自己的人生軌跡上。“舊人不識我近況,新人不知我過往”,在這里,聽不到鄉(xiāng)音,尋不到交集的信號。30多年前,居住在昭通城鄉(xiāng)接合部的我曾經(jīng)有一個夢想:走遍昭通的大街小巷,為小城居民做一個臉譜化的描述,后來,奔波在外多年后回到昭通卻因為種種原因放下。

打獵人沒有回來,時間的賞金是給小巷居民大把的時光。小巷的鐵門上,貼著經(jīng)年的春聯(lián),偶爾回家的人才會在往事里慵懶地翻個身,不斷回頭張望曾經(jīng)居住過的巷子,走出巷子,彎彎拐拐的路通向老城的四面八方。

那個坐在小巷盡頭箍桶的男人,早已被時間遺忘,他用篾片編制的物件,箍緊了耕田種地者挑水的木桶,卻箍不住陽光和空氣對木桶的敲打。長時間閑置的木桶,在時代的滾滾車輪下,終于散架,人們用上了塑料桶或者鐵桶,不再需要木桶,箍桶的人失去了生活來源,終于還是回到小巷,重新找尋繼續(xù)存活下去的方式。

據(jù)傳,這個箍桶匠后來走出小巷后,孩子一天天長大,成了一個大型國企的職員,一家人居住在一個智能化小區(qū)。后來,老人被時間帶走。

(四)

時間之箭指向現(xiàn)在,打獵巷的居民早已走出小巷,這些人家還在昭通城市的某個點上,獲取生活的贈予。張弓搭箭的人還是握不住城市日新月異的發(fā)展,拒絕不了不斷更迭的誘惑,他們終于放下手中的箭,捕獲實實在在的生活。

走出去天地寬,打獵巷的人們等待獵物雖然耗盡了他們的青春,也讓他們逐漸產(chǎn)生了厭倦,繼而是不甘心,但他們謀求生活的方式,開始多種多樣——在八角亭農(nóng)貿(mào)市場做生意的人逐漸過上了穩(wěn)定的生活;當(dāng)泥水匠的人,修建了別人的房子,促使自己內(nèi)心強大,他們一天天地構(gòu)筑英雄夢想;到外省打工的人,有的在外面成家立業(yè),有的帶著妻兒回到故鄉(xiāng),開始平凡而普通的生活;藏身小巷的老人,在城市的變化發(fā)展中,走在街頭巷尾,走在生活的正常軌道上……

時間的敵人,那些小巷的居民,放下了手中的箭。

埋頭趕路的人,不會早于時間到達。秋日的陽光濃烈,打獵巷的盡頭,一株不知名的野花在墻頭悄然綻放。小巷里,打開的窗扉,還在與秋天周旋。

輝煌、失落的人,打開門就不會閑下來,洗衣、做飯、讀書、寫字,手機上刷出一片天,電視上看天下大事。夕陽西下,搬一個小凳子坐在小巷里,一群人居小屋、論時勢,說東家長西家短,討論糧食、蔬菜抑或聽聞的故事,不知不覺間,城市的燈火漸次亮起……

昭通市融媒體中心記者:楊明 文/圖