2024-11-03 15:00 來(lái)源:昭通新聞網(wǎng)

城市小巷的喧囂總會(huì)在一段繁華之后慢慢地回歸平靜,回歸到柴米油鹽醬醋茶。一切變遷似乎都與他們無(wú)關(guān),又好像有關(guān)聯(lián)。

壽福巷,一條長(zhǎng)不足1000米的小巷,經(jīng)歷了昭通城發(fā)展那段最為繁華的時(shí)光。那段人歡馬嘶的歷史正慢慢地湮沒(méi)于過(guò)往行人的腳步之中,在小巷住戶的記憶中靜靜地沉睡。

(一)

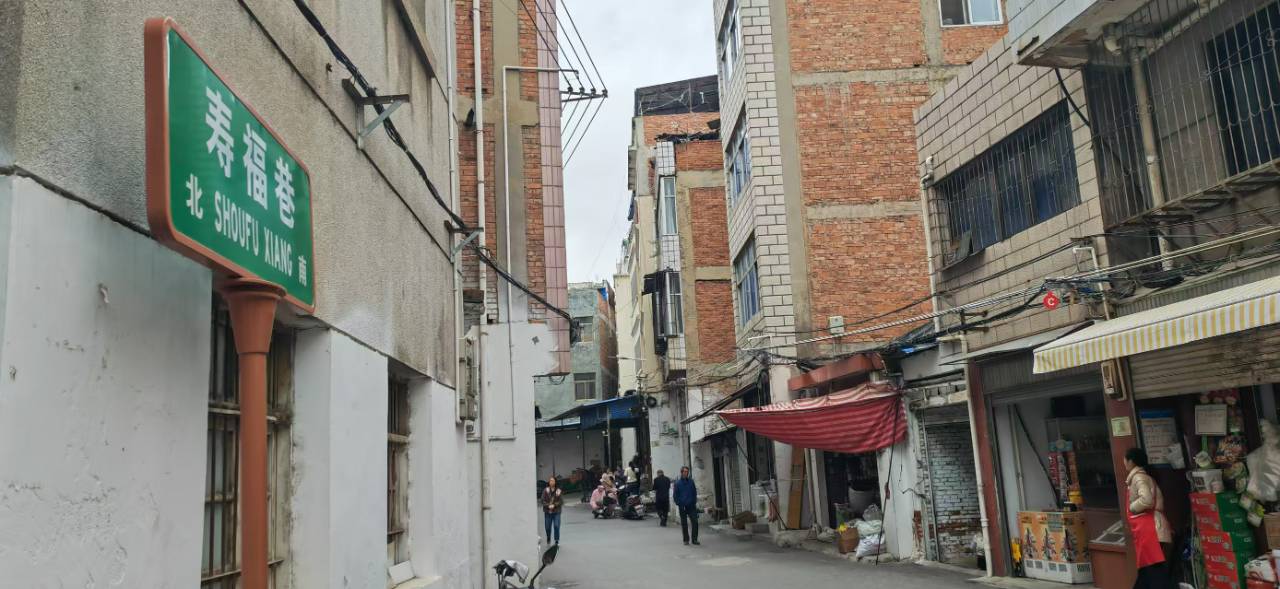

深秋時(shí)節(jié),走進(jìn)位于建設(shè)南街與啟文街交會(huì)的巷道,壽福巷綠底白字的標(biāo)志牌立于入口處,沿著巷道往北而行,整個(gè)巷道門店上幾乎都是作料店,過(guò)往的行人會(huì)在店里挑選一些自己喜歡的作料帶回家。

“老板,有糊辣子面嗎?給我來(lái)2兩。”在一家作料店門前,一市民正打算買點(diǎn)辣椒面回家去做蘸水用。

“你等下要得不?加工好的沒(méi)有了,我馬上給你弄。”老板回復(fù)著顧客,將袋中的辣椒放入一個(gè)鐵缽中,啟動(dòng)電閘,由電機(jī)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)軸,帶動(dòng)一根鐵棒不斷上下?lián)]動(dòng),將辣椒慢慢地砸成碎片,兩三分鐘的時(shí)間就加工成了辣椒面。電機(jī)帶動(dòng)鐵棒砸向缽底的“咚咚”聲成了巷道中最動(dòng)聽(tīng)的交響曲。

除此之外,店主還用鋼磨將作料加工成粉末,譬如花椒面、五香粉等。隨著磨盤的轉(zhuǎn)動(dòng),各種香味飄散于巷道間,花椒的麻香、辣椒的辣香,都有極高的辨識(shí)度。

如今的壽福巷,儼然成了聞名昭通城的作料一條街,它改善了經(jīng)營(yíng)者的生活,也攪動(dòng)著老百姓的味蕾,人間煙火氣在這里不斷匯聚。

(二)

走進(jìn)巷道,一小間磚混房?jī)?nèi),一位30多歲的婦女正忙著給顧客換衣服拉鏈,腳踩踏板,縫紉機(jī)發(fā)出有節(jié)奏的“嗒嗒”聲。

在壽福巷6號(hào),一間高約2米,占地七八平方米的老舊磚坯房?jī)?nèi),一把椅子擺在一面鏡子前,一些理發(fā)工具擺放在鏡前的平臺(tái)上,理發(fā)師夏天梅與老公李進(jìn)結(jié)婚后,就在壽福巷開(kāi)始了他們的營(yíng)生,她理發(fā),李進(jìn)銷售燒烤工具、燃料,不經(jīng)意間,兩人在這條小巷子里已經(jīng)生活了22年。

而在理發(fā)店的隔壁,就是一間長(zhǎng)滿青苔的土木結(jié)構(gòu)瓦房。欲進(jìn)老屋,得沿著坡道向下走40厘米,才能到達(dá)房屋大門,門前擺放著鋼炭、燒烤架、小肉串竹簽等物品。這是李進(jìn)于2006年,就開(kāi)始的小雜貨營(yíng)生。因?yàn)橄锏栏脑欤访姹辉教г礁撸旁斐闪巳缃竦倪M(jìn)屋須下坡的現(xiàn)狀。

走完壽福巷發(fā)現(xiàn),整條巷道除兩家單位的家屬區(qū)外,基本都是民房,而整個(gè)街道因歲月的侵蝕,也變得有些老舊,房屋外觀不同、高低不一,古樸與滄桑并存,讓人不會(huì)刻意去記憶,也不太容易忘記。

說(shuō)起巷道的變化,李進(jìn)介紹,之前老屋旁邊是一個(gè)茅坑,后面修建成了現(xiàn)在的磚混住房,路面也從土路變成了現(xiàn)在的水泥路面,環(huán)境越來(lái)越好。他的兩個(gè)店面一年有七八萬(wàn)元收入,一家人的生計(jì)沒(méi)什么問(wèn)題。

(三)

壽福巷19號(hào),“汝祥發(fā)屋”的牌匾已經(jīng)泛黃,因歲月的侵蝕,“汝”字的三點(diǎn)水少了頂上的一點(diǎn),透過(guò)玻璃門可以清楚地看到屋里內(nèi)飾極為簡(jiǎn)單,沒(méi)有豪華發(fā)屋的氣派,也許極簡(jiǎn)就是極致,這間發(fā)屋伴隨著主人崔汝祥走過(guò)了39個(gè)年頭,不僅為他創(chuàng)造了豐厚的回報(bào),還將他的記憶封存于房屋的每個(gè)角落。

1982年,崔汝祥12歲,讀完小學(xué)三年級(jí)的他早早進(jìn)入社會(huì)謀生計(jì)。他選擇了理發(fā)這個(gè)行業(yè),跟著理發(fā)師學(xué)習(xí)理發(fā),3年學(xué)成后回到了自己的老屋,開(kāi)了間理發(fā)店,并以自己的名字命名。

剛開(kāi)理發(fā)店時(shí),來(lái)理發(fā)的大多是附近學(xué)校的學(xué)生,每人每次收費(fèi)0.5元,后來(lái)慢慢地漲到了2元、2.5元……現(xiàn)在每人每次收費(fèi)15元。生意高峰期時(shí),一天有幾十位顧客要理發(fā),崔汝祥有時(shí)會(huì)忙碌到凌晨2點(diǎn),在那個(gè)公務(wù)員月工資一兩百元的年代,他一天可以收入兩三百元。

2004年,他在巷道后的地基上建起了一幢三層半的小洋樓,成為當(dāng)時(shí)巷道中為數(shù)不多的洋房。靠著這個(gè)小小的理發(fā)店,崔汝祥供兩個(gè)兒子完成了大學(xué)學(xué)業(yè),兩個(gè)兒子相繼成為教書育人的人民教師。

崔汝祥說(shuō),以前理發(fā),最流行的是小平頭、中山頭,后來(lái)又流行碎發(fā)、爆炸頭,如今,又流行小平頭,這就是返璞歸真,經(jīng)典就是永恒。

40年的時(shí)光就在剪刀“咔嚓”聲中流逝,崔汝祥剪斷了別人的頭發(fā),為他們解決“頭等大事”,也“剪”老了自己的容顏。

10多年前,崔汝祥愛(ài)上了根雕和盆景,家中的柜子上、隔斷上,都擺滿了他雕刻的作品。房頂、陽(yáng)臺(tái)和院壩中,都是長(zhǎng)勢(shì)極好的盆景。

崔汝祥說(shuō),每天他閑暇時(shí)就去房頂看盆景、照看孫子,照料86歲老母親。于他的一隅空間里享受著四世同堂的天倫之樂(lè)。

(四)

壽福巷的變遷,是崔汝祥人生中最為深刻的記憶。

崔汝祥說(shuō),壽福巷以前不叫壽福巷,他從老父親口中得知之前叫“紅衛(wèi)巷”,之所以改名為壽福巷是因?yàn)橄锏栏浇幸粋€(gè)壽福寺,大家時(shí)常去祈福,受該寺的影響后來(lái)才取名壽福巷。但因時(shí)間久遠(yuǎn),現(xiàn)已無(wú)法查證。

多年以前,壽福巷旁邊有一條水溝,后來(lái)在城市改造中被覆蓋了。崔汝祥說(shuō),在他記事的年齡,壽福巷是可以供車輛出入的,到了20世紀(jì)80年代,由于交通不便,地方政府將昭通汽車客運(yùn)站(俗稱“南門客運(yùn)站”)建于巷道南入口斜對(duì)面,是過(guò)往的客商的主要聚散地。到昭陽(yáng)盤河、永善茂林,及貴州的商販,大都是用馬車或馬來(lái)運(yùn)貨。看到商機(jī)的壽福巷居民,就開(kāi)設(shè)了馬店,每到傍晚或清晨,整個(gè)壽福巷就會(huì)人歡馬嘶,馬蹄聲和銅鈴聲此起彼伏,壽福巷的民生交響曲就這樣交替上演。

那時(shí),壽福巷有3家客馬店,一家是集體所有制的,另外兩家是私人開(kāi)設(shè)的,壽福巷也在歲月的長(zhǎng)河中,慢慢地步入繁華。

人氣聚集,壽福巷因此出現(xiàn)了一些令人垂涎欲滴的美食,陳家黃豆干、六福豆腐以及從云興街搬來(lái)的李家涼粉,在20世紀(jì)90年代都是壽福巷遠(yuǎn)近聞名的美食。

如今,趙家的燒臘鹵味、孫家的燒豆腐仍然是途經(jīng)這條巷子的市民必買的美食。趙家的燒臘鹵味有豬頭肉、豬肝、豬肚等,加入用芫荽、小米辣、花椒制作的蘸水,麻辣鮮香,讓人食之難忘。孫家的燒豆腐攤原來(lái)擺在南門客運(yùn)站門前,后來(lái)搬進(jìn)壽福巷內(nèi)。孫家烤豆腐是用自己家加工的豆腐,把豆腐放在炭火上反復(fù)烙烤起了鍋巴,拌上用昭通辣椒、昭通醬、泡菜等制作而成的調(diào)味料,辣美鮮香……

20世紀(jì)90年代,隨著交通工具逐漸被汽車代替,客馬店慢慢地演變成了小旅館,啟文街上的“南翔旅社”成為附近生意最好的旅社之一。

精明的壽福巷居民將自己的房屋改造成了小旅館,床位少的有七八個(gè),多的有二三十個(gè),雖沒(méi)有大旅館講究,但因?yàn)槭召M(fèi)低,居住的客人也相對(duì)穩(wěn)定,巷道中的小旅館生意都不錯(cuò),成為一代人養(yǎng)家糊口的依靠。錯(cuò)過(guò)車輛班次的旅客會(huì)選擇在熟悉的小旅館里安頓一晚,次日早晨再買早班車車票奔赴目的地。

到了21世紀(jì)初,隨著客運(yùn)站的遷建,過(guò)往旅客與商人不再聚集于此,小旅館的生意也慢慢淡了下來(lái),10多家小旅館也悄然退出歷史的舞臺(tái),僅剩下的兩家只能靠熟客勉強(qiáng)維持經(jīng)營(yíng)。

如今的壽福巷,因其連接兩條街道,通行較為方便快捷,每到學(xué)校放學(xué)的時(shí)段,壽福巷都會(huì)擁擠不堪,畢竟巷子是機(jī)動(dòng)車還沒(méi)普及前的產(chǎn)物,不匹配是情理中的事。好在巷子里的居民住戶購(gòu)買了汽車也不會(huì)將車停放于巷子中,大家在相互體諒與謙讓中和諧相處。

壽福巷因寸土寸金的緣故,一條小巷子衍生出了許多岔巷。隨便選擇一條岔巷,仿佛走入迷宮一般,巷道的門牌編號(hào)也很多,比如壽福巷68號(hào)附19號(hào)、壽福巷44號(hào)附10號(hào)等,一個(gè)住戶號(hào),至少有10多戶附號(hào),多則達(dá)二三十戶。

據(jù)說(shuō),10多年前,一名會(huì)澤的商人租賃了一間門面經(jīng)營(yíng)作料,慢慢地帶動(dòng)了更多商戶到此經(jīng)營(yíng)作料,成為了名副其實(shí)的作料一條街。

壽福巷,雖然許多人都不太關(guān)注,過(guò)往之人也許連巷道名都不知道,但它確實(shí)存在于必然之中。人們?cè)跁r(shí)光流轉(zhuǎn)的平淡生活中,繼續(xù)向前而行,它的繁華也會(huì)因時(shí)間的推移而慢慢被歲月抹去。

不知再過(guò)多少年,像它曾經(jīng)的名字“紅衛(wèi)街”一樣,美好寓意的壽福巷也許不再叫壽福巷。

昭通市融媒體中心記者:毛利濤??楊明?唐龍泉飛??文\圖